26.02.2026 à 11:29

Le droit civil n’aime pas les chats, mais il aime la responsabilité

Jordy Bony, Docteur et Professeur en droit à l'EM Lyon, EM Lyon Business School

Texte intégral (2721 mots)

Quand le chat, malgré sa liberté légendaire, se heurte à un adversaire aussi têtu que le Code civil, quand un plaignant obtient, outre des dommages et intérêts, le versement d’une astreinte financière de 30 euros chaque fois que le félin domestique de sa voisine entrera dans son jardin, cela donne un jugement qui fait beaucoup jaser médiatiquement, mais qui n’est pas du tout surprenant quand on regarde ce que dit le droit.

Le Code civil n’aime pas les chats parce qu’ils sont indisciplinés, imprévisibles et libres, trois qualités que le droit supporte mal. En revanche, il aime la responsabilité, car elle permet de réparer sans juger.

Retour sur une actualité surprenante datant de 2025 : une propriétaire de chat a été condamnée à payer 1 250 euros à son voisin pour des dégradations causées par son animal. Si cette décision a suscité beaucoup d’émoi, elle permet aussi de mieux comprendre une logique du droit civil méconnue du grand public, celle de la réparation sans faute du fait de l’animal, et, de façon plus globale les enjeux juridiques concernant le statut de nos compagnons domestiques.

Les faits et la décision de justice

En l’espèce, une propriétaire de chat vivant dans une maison individuelle laissait son animal circuler librement à l’extérieur. À plusieurs reprises, le chat s’est introduit dans la propriété voisine, où il a causé diverses dégradations, notamment dans le jardin et les aménagements extérieurs. Malgré les démarches amiables entreprises par le voisin pour faire cesser ces intrusions, les passages répétés de l’animal se sont poursuivis.

Estimant subir un préjudice anormal et récurrent, le voisin a alors saisi le tribunal judiciaire compétent. Il reprochait à la propriétaire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher son chat de pénétrer sur sa propriété et sollicitait une indemnisation au titre des nuisances et dégradations subies.

Par une ordonnance rendue en janvier 2025, le tribunal de Béziers (Hérault) a fait droit à cette demande. Il a condamné la propriétaire du chat à verser une somme totale de 1 250 euros, comprenant des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice. Le juge a également assorti sa décision d’une astreinte financière en cas de nouvelles intrusions de l’animal sur la propriété voisine (soit 30 euros à chaque passage de l’animal chez le voisin), afin d’inciter la propriétaire à prendre des mesures effectives pour y mettre fin. À noter que le voisin avait installé des caméras chez lui pour prouver le passage du chat.

Cette décision, largement relayée dans les médias, a pu surprendre par son montant et par l’idée même qu’un propriétaire puisse être tenu de réparer le comportement d’un chat, animal souvent perçu comme indépendant et difficilement contrôlable. Elle s’inscrit pourtant dans une logique juridique bien établie en droit civil, fondée sur la responsabilité du gardien de l’animal et sur la protection des victimes de troubles anormaux de voisinage.

Explication de la logique juridique

La première clé de compréhension, très pragmatique, est la suivante : le droit civil ne s’intéresse pas à l’intention de l’animal. Il s’intéresse à une question plus terre-à-terre : qui doit réparer le dommage survenu à la suite des intrusions du chat ?

C’est précisément l’objet de la responsabilité civile : remettre la victime du dommage, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Et c’est là que le chat, malgré son indépendance légendaire, tombe sur un adversaire plus têtu que lui : le Code civil.

En droit civil français, la responsabilité civile est encadrée par les articles 1240 et suivants du code civil. L’article 1243 intéresse particulièrement notre cas. Il énonce la chose suivante :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Autrement dit le propriétaire dont le chat erre dans le voisinage devra répondre des dégradations commises par ce dernier, qu’importe que cela soit le résultat d’un manque de diligence ou non. Le Code civil est plutôt clair sur la question.

Il en va de même pour les parents responsables de leurs enfants mineurs causant des dégradations ou des instituteurs et artisans qui sont responsables de leurs élèves et apprentis lorsqu’ils sont sous leur surveillance.

Il faut insister sur un point qui explique, à lui seul, le sentiment de « sévérité » que cette affaire peut susciter : la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit. Concrètement, le voisin n’a pas à démontrer que la propriétaire a été négligente ni qu’elle « aurait pu faire mieux » : il doit surtout établir que l’animal a joué un rôle dans la survenance du dommage et que la personne poursuivie en était le propriétaire ou, plus largement, le gardien. Qu’importe, d’ailleurs, que l’animal viennent une seule fois ou de façon récurrente. À partir du moment où le lien peut être établi avec certitude entre un dommage certain, la venue du chat et le propriétaire, la responsabilité peut être engagée.

En droit, la notion de « garde » renvoie à l’idée de maîtrise : celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. Dans l’immense majorité des cas, c’est le propriétaire. Et c’est précisément parce que le chat est un chat (mobile, autonome, parfois fugueur) que le droit choisit une règle simple : la victime ne supporte pas le risque de cette autonomie ; le gardien, si, lorsqu’il est parfaitement identifiable.

C’est quelque chose qui peut être sous-estimé, mais adopter un animal est de fait vecteur de responsabilité. La Société protectrice des animaux (SPA) met d’ailleurs régulièrement à jour la liste des obligations des propriétaires d’animaux domestiques.

À ce stade, le raisonnement est clair, mais l’affaire ne se limite pas à un pot de fleurs renversé. Elle parle aussi de voisinage. En effet, le deuxième fondement utile pour comprendre la décision est la théorie du trouble anormal de voisinage, désormais consacrée dans le Code civil. L’article 1253 dispose que

« Le propriétaire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Dans le langage juridique, « de plein droit » signifie ici que la victime n’a pas à prouver une faute, à condition d’établir l’existence d’un trouble anormal et un lien de causalité entre ce trouble et le chat.

Là encore, la logique est accessible : vivre en société implique d’accepter des désagréments ordinaires. Mais lorsqu’une nuisance dépasse ce qu’on peut raisonnablement tolérer (par sa répétition, sa durée, sa fréquence ou son intensité), le droit ouvre droit à réparation. Dans cette affaire, la répétition des intrusions (et la persistance malgré les démarches amiables) est précisément ce qui fait basculer le dossier du simple incident vers un trouble que le juge peut considérer comme anormal.

Reste enfin une question plus générale, qui explique aussi l’étonnement du public : quel est, au juste, le statut juridique d’un animal ?

Un animal sensible… mais pas responsable au sens du droit

Le droit français reconnaît la singularité de l’animal : l’article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout en précisant qu’ils demeurent soumis au régime des biens (sous réserve des lois qui les protègent).

Autrement dit l’animal n’est pas reconnu comme un bien classique au sens du Code civil, mais il n’est pas non plus un sujet de droit civilement « débiteur » : il ne peut pas, juridiquement, être condamné à indemniser. Le droit civil se tourne donc vers une personne : le gardien, parce que c’est le seul acteur doté d’un patrimoine sur lequel la réparation peut s’exécuter. C’est cette singularité qui permet d’affirmer avec humour que « le droit civil n’aime pas les chats » dans le sens où l’animal, en général, s’est révélé être un des enjeux juridiques de la modernisation du droit civil.

Le statut juridique de l’animal demeure toujours un sujet d’intenses débats, riches également en précédents historiques qui peuvent sembler étonnants, à l’instar des procès des animaux qui ont été rendus du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle. Aujourd’hui, les poursuites pénales à l’encontre des animaux ne sont pas possibles puisqu’ils sont dénués de personnalité juridique. C’est un élément auquel il faut cependant faire attention, car certaines personnes défendent aujourd’hui l’octroi d’une personnalité juridique animale.

Au fond, cette affaire en dit moins sur les chats que sur le droit civil : ce dernier ne moralise pas, il œuvre pour la réparation. Le propriétaire d’un animal peut trouver cela injuste, surtout lorsque l’animal échappe en partie à son contrôle. Mais c’est précisément la logique du système : éviter que la victime supporte seule un trouble qu’elle n’a pas choisi. Le droit civil n’a pas de préférence pour les chats ou contre eux. Il a une préférence constante : identifier un responsable et réparer.

Si le chat fauteur de troubles avait été un animal errant sans propriétaire, il aurait été manifestement impossible pour le propriétaire du jardin d’obtenir réparation, en l’absence de gardien identifié du félin. Idem pour les animaux non domestiques qui doivent faire l’objet d’une autre forme de contrôle.

À cet égard, le statut du chat peut troubler. Si le droit le considère comme un animal domestique quand il a un gardien, certains peuvent questionner cette nature. C’est ce que souligne l’historienne des sciences Valérie Chansigaud dans Histoire de la domestication animale (2020), lorsqu’elle rappelle le statut atypique du chat. À la différence de nombreuses races de chiens dont l’aptitude à la chasse s’est trouvée « altérée par la domestication », le chat conserve généralement ses capacités de prédateur. Il peut s’éloigner de son gardien, et il reste « difficile de distinguer morphologiquement » les chats domestiques des chats sauvages. Le chat demeure ainsi, écrit-elle, « une énigme » qui « interroge la notion même de domestication ».

Jordy Bony ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 09:53

Lifting the lid on unknown coral microbiomes living in the Pacific ocean

Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1189 mots)

For decades, we have thought of coral reefs as the “rainforests of the sea:” vibrant, complex ecosystems full of fish, sponges, and coral. However, our recent findings suggest we’ve been overlooking a crucial part of this picture. By looking beyond the colourful life into the microscopic world, we have uncovered a “hidden chemical universe” that could hold the key to the next generation of life-saving medicines.

Our work, published in Nature, is the result of an international collaborative effort between the Sunagawa, Paoli, and Piel labs, alongside the Tara Ocean Foundation: France’s first foundation to be recognised as promoting public interest in the world’s oceans, founded by Agnès Troublé alias French Fashion designer agnès b. By combining our expertise in marine ecology, microbiology, and biotechnology, we have taken a closer look at corals. Far more than just individual animals, we prefer to think of them as super-organisms: bustling cities where the coral animal provides the living architecture, while trillions of microbes inhabit them, carrying out vital services.

What we found within these microscopic communities was staggering. After analysing 820 samples from 99 coral reefs across the Pacific, we reconstructed the genomes of 645 microbial species living within the corals. The surprise? More than 99% of them were completely new to science. Deciphering their genetic code revealed that these tiny residents are not silent “germs,” but prolific chemical engineers. They harbour a greater variety of biosynthetic blueprints for natural products than has been documented in the entire global open ocean so far.

How we found out

Our discovery didn’t happen in a single laboratory. It began aboard the 118-foot research schooner Tara, designed to withstand Arctic ice. After completing an extensive exploration of plankton across the global ocean, Tara served as our floating laboratory for the Tara Pacific mission. Over several years, our team visited 99 reefs across the Pacific. Life on Tara combined rugged seafaring with high-tech biology: while the crew managed the ship, teams of divers collected coral samples from remote archipelagos thousands of miles apart.

Back on land, the real detective work began. DNA sequencing at the French National Center of Sequencing (Genoscope) and genome reconstruction using ETH Zurich’s supercomputers allowed us to decode the genetic information from these microbes.

This enabled us to map Pacific coral microbiomes at an unprecedented scale. We found that microbes are highly specific to their coral hosts; each coral species has its own unique microbial fingerprint, shaped over millions of years of evolution.

Why it matters

Most current medical drugs were originally discovered in nature, many from soil bacteria. But we are running out of new “soil” leads, and antibiotic-resistant “superbugs” pose a growing global threat.

Here is where the tiny but mighty “chemical engineers” come in. Within their DNA, these microbes encode Biosynthetic Gene Clusters: instruction manuals for building diverse biochemical molecules, including antibiotics. Because coral-associated microbes live in the highly competitive reef environment, they have evolved sophisticated chemical weapons to defend their hosts or fight rivals. By identifying these Biosynthetic Gene Clusters, we have uncovered a “molecular library” written in a language we are only just beginning to translate. These chemicals may provide solutions to biotechnological challenges and human diseases.

What is next

Our discovery of new microbial species and biochemical diversity in corals is just the beginning. The Tara Pacific expedition studied only a handful of coral species, while at least 1,500 have been described worldwide, highlighting the enormous potential for scientific breakthroughs. But a tragedy is unfolding: as climate change warms the oceans, reefs are dying. When a reef disappears, we don’t just lose a beautiful ecosystem, we witness the “burning” of this library before we’ve had a chance to read the books.

The journey that began on Tara is now a race against time to unlock the secrets contained in the microbiomes of coral and other reef organisms before they are lost forever. Protecting reefs is critical, not only for the environment and the millions of people who directly depend on them, but also for preserving the biological pharmacy that could safeguard human health for generations to come.

Shinichi Sunagawa received funding from the Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 17:08

Lever le voile sur les microbiotes inconnus des coraux du Pacifique à bord de Tara

Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1446 mots)

Depuis des décennies, nous voyons les récifs coralliens comme les « forêts tropicales aquatiques » : des écosystèmes colorés et complexes regorgeant de poissons, d’éponges et de coraux. Cependant, nos recherches récentes suggèrent que cette vision passe sous silence un aspect crucial des récifs coralliens. Au-delà de leurs couleurs si vivaces, ils abritent tout un monde microscopique. Cet univers caché se compose de nombreux ingénieurs chimistes, qui pourraient détenir les clés d’une prochaine génération de médicaments vitaux.

Nos travaux, publiés aujourd’hui dans Nature, fruit d’une collaboration internationale entre mon laboratoire et ceux des professeurs Paoli et Piel avec la Fondation Tara Océan, montrent que les coraux ne sont pas de « simples » animaux individuels, mais plutôt des « super-organismes ». On pourrait les imaginer comme des villes animées où le récif corallien fournit un habitat vivant à des milliards de microbes qui y accomplissent des fonctions vitales.

Ce que nous avons découvert au sein de ces communautés microscopiques nous a stupéfiés : en analysant 820 échantillons provenant de 99 récifs coralliens à travers le Pacifique, nous avons reconstitué le génome de 645 espèces microbiennes vivant dans les coraux… dont plus de 99 % étaient totalement inconnues.

Qui plus est, nos études génétiques montrent que ces minuscules résidents ne sont pas passifs, mais des ingénieurs chimistes prolifiques : ils abritent dans leur ADN une immense variété de « plans » biosynthétiques (qui visent la formation de composés chimiques par des êtres vivants, des bactéries par exemple). Cette variété est plus grande que ce qui a été documenté jusqu’à présent dans l’ensemble des océans du monde.

Comment avons-nous fait cette découverte ?

Notre découverte a commencé à bord de la goélette de recherche Tara, longue de 36 mètres et conçue pour résister à la glace arctique. Après avoir mené une exploration approfondie du plancton dans les océans du globe, Tara nous a servi de laboratoire flottant pour la mission Tara Pacific. Pendant plusieurs années, notre équipe a visité 99 récifs à travers le Pacifique. La vie à bord de Tara, c’est l’unique combinaison d’une navigation pas toujours paisible et d’une biologie high tech : tandis que l’équipage gérait le navire, des équipes de plongeurs collectaient des échantillons de coraux dans des archipels éloignés de plusieurs milliers de kilomètres.

De retour à terre, un vrai travail de détective a commencé. Le séquençage de l’ADN au Centre National de Séquençage français (Genoscope) et la reconstruction des génomes à l’aide des supercalculateurs de l’ETH Zurich nous ont permis de décoder les informations génétiques des microbes coralliens.

Ainsi est apparue une carte des microbiomes coralliens du Pacifique, à une échelle inédite. Nous avons découvert que les microbes sont très spécifiques à leurs hôtes coralliens ; chaque espèce de corail possède sa propre empreinte microbienne façonnée au cours de millions d’années d’évolution.

En quoi cette découverte est-elle importante ?

La plupart des médicaments actuels ont été découverts dans la nature, le plus souvent à partir de bactéries du sol. Mais aujourd’hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques constituent une menace mondiale croissante et nous sommes à court de nouvelles pistes dans le sol.

À lire aussi : De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar

C’est là que les minuscules mais puissants « ingénieurs chimistes » des récifs coralliens prennent toute leur importance en termes d’applications potentielles. Dans leur ADN, ces microbes codent des ensembles de gènes biosynthétiques : des manuels d’instructions pour construire diverses molécules biochimiques, y compris des antibiotiques.

En effet, comme les microbes associés aux coraux vivent dans l’environnement hautement compétitif des récifs, ils ont développé des armes chimiques sophistiquées pour défendre leurs hôtes ou combattre leurs rivaux. En identifiant ces ensembles de gènes biosynthétiques, nous avons donc découvert une « bibliothèque moléculaire » écrite dans un langage que nous commençons seulement à traduire. Ces substances chimiques pourraient peut-être apporter des solutions aux défis biotechnologiques et aux maladies humaines.

Quelle est la prochaine étape ?

Notre découverte de nouvelles espèces microbiennes et de la diversité biochimique des coraux n’est qu’un début. L’expédition Tara Pacific n’a étudié qu’une poignée d’espèces de coraux, alors qu’au moins 1500 ont été décrites dans le monde entier, ce qui suggère un énorme potentiel de percées scientifiques.

Mais une tragédie est en train de se dérouler : à mesure que le changement climatique réchauffe les océans, les récifs coralliens meurent. Lorsqu’un récif disparaît, nous ne perdons pas seulement un magnifique écosystème, nous assistons à la « combustion » de cette bibliothèque, avant même d’avoir eu la chance d’en lire les livres.

Le voyage qui a commencé sur Tara est désormais une course contre la montre pour percer les secrets contenus dans les microbiomes des coraux et autres organismes récifaux avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Il est essentiel de protéger les récifs, non seulement pour l’environnement et les millions de personnes qui en dépendent directement, mais aussi pour préserver la pharmacie biologique qui pourrait protéger la santé humaine pour les générations à venir.

Shinichi Sunagawa a reçu des financements de la Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:58

Corruption des élus locaux, anatomie d’un phénomène français

Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia

Texte intégral (2323 mots)

Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays européens, les atteintes à la probité font rarement figure d’enjeu majeur lors des élections en France. Le pays connaît pourtant bien un problème de corruption et de mauvaise gestion des deniers publics, notamment à l’échelon local.

La corruption municipale en France constitue un enjeu essentiel pour la démocratie. Selon le Baromètre 2025 de la confiance politique du Cevipof, 46 % des Français expriment une défiance envers les élus locaux et, plus grave, 79 % ont un sentiment négatif à l’égard de la politique en général. De même, selon une étude européenne, 69 % des Français pensent que les institutions publiques locales et régionales sont corrompues.

Cette défiance s’explique en partie par la récurrence des affaires de fraudes révélées ces dernières années, comme l’illustrent les condamnations de Patrick Balkany, longtemps maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ou de Jean-Noël Guérini, ancien président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, poursuivi pour avoir truqué l’attribution de marchés publics. Ces pratiques criminelles peuvent fragiliser les finances des communes, comme le montre le cas de corruption au sein du village d’Eringhem, dans le Nord.

Ces affaires sont survenues dans un contexte d’augmentation régulière de la corruption constatée : la France a ainsi connu une croissance de 50 % des atteintes à la probité entre 2016 et 2024. Le pays s’est doté en 2016 d’une autorité administrative indépendante pour lutter contre ce phénomène : l’Agence française anticorruption (AFA). Parmi les 235 signalements reçus en 2024, 61 % concernaient des affaires de corruption des collectivités territoriales.

Même si les élus locaux font le plus souvent leur travail avec rigueur et probité, ce constat interroge sur l’efficacité des dispositifs de prévention et sur la capacité des institutions à garantir l’intégrité des élus. Comment expliquer la surreprésentation des responsables locaux dans les affaires de corruption ?

Des occasions multiples de corruption

Pour commencer, de nombreuses occasions de corruption se rencontrent dans la vie locale, notamment dans les achats publics, l’attribution de subventions, la gestion des ressources humaines locales ou l’octroi d’autorisations en tous genres, notamment liées à l’urbanisme. Un rapport publié par l’Association des maires de France (AMF) rappelle ainsi que les communes gèrent annuellement plus de 100 milliards d’euros de dépenses publiques.

Ces flux financiers considérables peuvent être plus ou moins bien gérés. En prenant l’exemple des achats de prestations de conseil, un rapport de la Cour des comptes de 2025 mentionne différents manquements : une définition insuffisante des besoins, une mise en concurrence des prestataires loin d’être systématique (contrairement à ce que prévoient les règles en vigueur), des règles de sélection pas toujours claires ou encore l’absence d’évaluation formelle des prestations réalisées.

La permanence des élus et l’enracinement des réseaux d’influence

Par ailleurs, la longévité des mandats locaux peut favoriser l’émergence de pratiques clientélistes et de conflits d’intérêts. En France, 45 % des maires en exercice effectuent un deuxième mandat ou plus. Et la longévité des maires est encore davantage marquée dans les plus petites communes. Ainsi, la mairie de Nantes (Loire-Atlantique) est gérée par la gauche depuis 1989, alors que celle de Nice (Alpes-Maritimes) est aux mains de la droite depuis 1947. La multiplication des mandats consécutifs peut renforcer la professionnalisation des maires, mais aussi augmenter la concentration de leur pouvoir, voire l’emprise de réseaux d’influence.

Les magistrats de la Cour des comptes notent ainsi que « dans le cadre de la reconduction de marchés conclus par les communes de Béziers et de Marseille ainsi que par la région Occitanie, les offres des prestataires en place, présents depuis plusieurs années, ont été retenues, au motif, notamment, que la qualité de leur travail avait donné pleine satisfaction à ces collectivités ». Cette pratique ne permet pas à la concurrence de s’exercer pleinement et constitue une opportunité de favoritisme.

Au contraire, l’alternance politique apparaît comme un puissant antidote à l’enracinement de la corruption. Une étude menée sur les gouvernements locaux au Brésil a ainsi démontré que le simple fait de changer l’exécutif en place par une alternance du parti au pouvoir suffisait à perturber les liens établis entre politiciens, fonctionnaires et hommes d’affaires locaux, assainissant ainsi la gestion municipale.

Il existe de plus un effet de contagion. Quand une municipalité est touchée par la corruption, les communes avoisinantes présentent un risque accru d’être également concernées. La limitation des mandats et le renouvellement des équipes dirigeantes sont donc des impératifs démocratiques, pour prévenir l’enkystement des pratiques illicites.

L’audit interne : un contrôle sous influence ?

Les mécanismes de contrôle interne (audits, inspections) sont censés garantir la probité des élus. Cependant, des limites existent à leur efficacité. Ainsi, les directeurs financiers (DAF) et les services d’audit des mairies dépendent hiérarchiquement de l’exécutif municipal. Une étude suédoise a montré que les auditeurs internes minimisent régulièrement les irrégularités graves pour éviter les conflits avec leur employeur. En pratique, l’efficacité des dispositifs dépend donc de leur indépendance réelle. Un système de contrôle interne, s’il est conçu par ceux-là mêmes qu’il est censé surveiller, devient une chambre d’enregistrement.

Les contrôles externes, quant à eux, peuvent être marqués par une certaine faiblesse. Par exemple, les chambres régionales des comptes sont seulement en mesure de contrôler une infime partie des collectivités, notamment en raison de moyens humains et financiers limités. Les rapports officiels mettant en lumière des manquements à la probité ne sont par ailleurs pas toujours suivis d’effets. Par exemple, la Cour des comptes a fait part de ses doutes sur la gestion de la ville de Marseille dès 2013, mais les condamnations ne sont intervenues qu’une dizaine d’années plus tard.

Les audits peuvent pourtant être efficaces. Il existe une corrélation négative observable entre la qualité des audits et le niveau de corruption – plus les contrôles sont rigoureux et indépendants, moins la corruption est importante.

D’autres outils de contrôle peu efficaces

Face à la défiance citoyenne, les collectivités locales ont multiplié les dispositifs de contrôle et de transparence. Par exemple, depuis 2013, les maires doivent faire une déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cependant la HATVP considère que seulement 52,8% des déclarations initiales seraient entièrement conformes aux exigences d’exhaustivité, d’exactitude et de sincérité. Près de la moitié d’entre elles nécessiteraient ainsi des déclarations modificatives ultérieures.

Les mairies se sont également pourvues de comités d’éthique. Mais un risque significatif existe que ces comités soient composés de proches de l’exécutif et se limitent à des avis consultatifs. Par exemple, après de retentissantes affaires de corruption, la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a créé une commission éthique en 2020, qui n’a qu’un rôle consultatif.

Une autre mesure du même type est le recours à un déontologue ou la mise en place d’une charte déontologique. Même adoptée par une mairie, une charte n’a pas de valeur contraignante, et semble davantage s’inscrire dans le registre de la communication que de l’action.

En effet, la lutte contre la corruption peut désormais s’intégrer pour les maires dans le cadre de stratégies visant à accroître leur légitimité auprès de parties prenantes : l’électorat, les médias ou, directement, les représentants de la République, notamment ceux garants des contrôles. Dans ce cadre, comme dans toutes les organisations, les dirigeants d’une municipalité peuvent adopter le vocabulaire et les symboles de la bonne gouvernance, sans pour autant modifier en profondeur leurs pratiques.

Ces stratégies d’évitement constituent des exemples de ce que l’on qualifie de « découplage organisationnel », c’est-à-dire des situations où les institutions adoptent des normes formelles pour légitimer leur action, sans modifier leurs pratiques réelles.

Loyauté et impunité, des valeurs municipales qui s’opposent à l’éthique

Une autre explication de la corruption au niveau local peut résider dans une certaine culture de la loyauté, susceptible de primer sur les impératifs éthiques. Dans le microcosme de l’hôtel de ville, la première des vertus n’est en effet pas la probité, mais la fidélité au chef.

L’affaire Guérini illustre un tel système clientéliste. Celui-ci s’était établi à Marseille, avec des procédures d’attribution des marchés publics méthodiquement détournées au profit de proches de Jean-Noël Guérini comme de son frère, Alexandre. Ce cas de corruption illustre comment une culture politique fondée sur l’allégeance personnelle peut anéantir tous les garde-fous éthiques et légaux.

Enfin, la corruption locale s’explique par la faiblesse des sanctions. La Cour des comptes, dans une analyse récente de la politique de lutte contre la corruption en France, dresse un constat alarmant :

« Les atteintes à la probité donnent lieu à peu de sanctions en France. […] S’agissant des mesures administratives, les poursuites disciplinaires dans la fonction publique sont mal répertoriées, peu fréquentes et inégalement appliquées. »

Selon elle, 53 % des dossiers transmis aux parquets ne font pas l’objet de poursuites. Quand les fraudeurs ne sont pas punis, la corruption devient progressivement un « phénomène normal ».

Corruption locale en France : un défi démocratique à relever

Des élections municipales sont toujours un test pour la démocratie locale. Associer mairie et corruption dans l’esprit des citoyens risque d’augmenter encore l’abstention lors du prochain scrutin, alors que celui de 2020 avait déjà été marqué par une forte baisse de la participation.

Cette année-là, l’ONG Transparency International avait demandé aux élus de se prendre position sur l’enjeu de la corruption, avec un certain succès puisque 190 listes candidates avaient souscrit aux engagements proposés.

Si les candidats ne se saisissent pas sérieusement du sujet, nous pourrions assister à une augmentation du désengagement citoyen et, par ricochet, à l’émergence de candidats opportunistes, promettant une « rupture » avec des élites traditionnelles jugées corrompues.

À l’inverse, un véritable intérêt pour le sujet, une transparence accrue et le renouvellement des équipes municipales pourraient restaurer la confiance – à condition que les promesses ne restent pas, cette fois encore, lettre morte.

Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:53

Lignes du front : les soldats poètes qui défendent l’Ukraine

Hugh Roberts, Professor of Languages, Cultures and Visual Studies, University of Exeter

Texte intégral (1682 mots)

En Ukraine, dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en février 2022, la poésie joue un rôle essentiel dans le traitement des traumatismes subis par la population, tout en renforçant sa capacité de résistance.

Selon des experts occidentaux du renseignement – et sans doute aussi les forces russes –, Kiev était censée tomber dans les jours qui ont suivi le début de l’invasion à grande échelle le 24 février 2022. Ils n’avaient pas pris en compte la résilience d’une société qui défend depuis longtemps sa langue et sa culture, et dans laquelle les poètes ont pendant des siècles résisté aux tentatives russes d’effacer l’identité ukrainienne.

Dire qu’il y a eu une renaissance de la poésie en Ukraine est un euphémisme. Depuis la Première Guerre mondiale, on n’avait plus vu d’œuvres d’une telle qualité et en telle quantité, écrites par des poètes qui sont également des combattants. La société civile a répondu à cet élan par des séances de lecture de poésie qui ont fait salle comble dans les abris anti-bombes des villes situées en première ligne, mais aussi par des initiatives telles que le portail Poetry of the Free (« Poésie des gens libres ») du ministère ukrainien de la culture, qui a reçu plus de 43 500 contributions depuis février 2022.

La poésie de guerre ukrainienne n’est pas d’un abord facile. En effet, elle s’exprime actuellement sous des formes anciennes et primitives : prière, témoignage, cri de ralliement et de malédiction. Au milieu du bruit des actualités géopolitiques, des commentaires, de la désinformation et du brouhaha des réseaux sociaux, elle revient avec insistance sur l’élément le plus important de tous : les gens.

Comme l’écrivait le célèbre poète Maksym Kryvtsov (1990-2024) dans son recueil Poèmes des tranchées (2024) :

« Quand on me demande ce qu’est la guerre, je réponds sans hésiter : des noms. »

Kryvtsov était lui-même mitrailleur et défendait l’Ukraine bien avant l’invasion à grande échelle. Il a été tué par un obus russe en janvier 2024, quelques jours seulement après la publication de son premier et dernier livre.

Les poètes de la résistance

Il y a trop de poètes ukrainiens importants pour tous les citer, mais pour l’heure deux noms se distinguent tout particulièrement dans le mouvement de renaissance poétique ukrainienne : Yaryna Chornohouz et Artur Dron.

Ces deux poètes ont servi leur pays. Chornohouz est toujours opératrice de drone au sein du Corps des Marines ukrainiens dans la ville de Kherson, située en première ligne. Dron s’est engagé en février 2022, quatre ans avant d’atteindre l’âge de la conscription, et est aujourd’hui un vétéran après avoir été gravement blessé. Tous deux ont vu leurs poèmes publiés en anglais, en français et dans d’autres langues, et ont remporté d’importants prix littéraires en Ukraine.

La poésie et la vie de Chornohouz sont étroitement liées à la défense de l’Ukraine contre la menace existentielle que représente la Russie. Ses écrits sont également empreints de lamentations et de témoignages.

Son poème « Les fruits de la guerre » s’inspire de son expérience en tant que secouriste depuis 2019. C’est un cri pour que les vies d’une valeur inestimable perdues sur le champ de bataille ne tombent pas dans l’oubli, malgré tout.

Dron parle de ces pertes invisibles et oubliées dans son recueil Hemigway ne sait rien en 2025. Sa poésie et celle de Chornohouz et d’autres poètes de guerre ukrainiens offrent une forme puissante de commémoration qui peut être d’autant plus universelle qu’elle est intensément personnelle. « La première lettre aux Corinthiens », dernier poème du recueil de Dron intitulé We Were Here (Nous étions là, 2024), évoque l’amour qui anime son choix de défendre l’Ukraine.

Les jeunes hommes de la compagnie de Dron étaient très proches d’un soldat plus âgé qu’eux, leur médecin, Oleksandr « Doc » Kobernyk, qu’ils considéraient comme leur professeur.

Dans Hemingway ne sait rien, Dron revient à plusieurs reprises sur une histoire qui s’est déroulée lorsque leur position dans une forêt a été soumise à des bombardements russes soutenus. Désorienté par une lésion cérébrale, il part à la recherche de Doc, mais apprend par son commandant qu’il a été tué. Chargé d’évacuer son corps et ne disposant pas de civière, il l’enveloppe dans un sac de couchage. Alors que le corps de Doc est encore chaud, le poète ressent l’amour qui émane de son professeur.

Le jour où Olena, la femme de Doc, a appris sa mort, elle a écrit un poème. Sa lecture a déclenché l’écriture de Dron que la guerre avait bloquée.

Si nous y prêtons attention, la poésie de guerre ukrainienne peut nous transmettre au moins une partie de l’amour et du souvenir de ce qui compte vraiment. La poésie, la langue, la culture et l’identité sont des questions essentielles pour la sécurité de l’Ukraine. Pour ceux qui se trouvent dans une relative sécurité au-delà des frontières ukrainiennes, mais qui sont néanmoins confrontés à la menace russe, le moment est peut-être venu, comme pour l’Ukraine, de s’inspirer des traditions poétiques.

Même si, comme l’a écrit le poète britannique Alfred Tennyson, nous sommes « affaiblis par le temps et le destin », nous pouvons encore trouver en nous

« la volonté

De chercher, lutter, trouver et ne rien céder ».

En France, les éditions du Tripode ont publié C’est ainsi que nous demeurons libres, de Yaryna Chornohouz. Les poèmes d’Artur Dron ont été publiés par les éditions Bleu et Jaune.

Hugh Roberts bénéficie d'un financement provenant d'une bourse Curiosity Award du Conseil de recherche en arts et sciences humaines (numéro de subvention UKRI3524), d'une bourse Talent Development Award de la British Academy (référence de subvention TDA25\250282) et d'une subvention Connections through Culture du British Council (numéro de subvention 5143).

25.02.2026 à 16:52

Toutes pour une, une pour toutes, les coopératives agricoles françaises s’unissent

Maryline Filippi, Professeure d'économie Bordeaux Sciences Agro - Université de Bordeaux, Chercheuse associée INRAE à AgroParisTech, Université de Paris Saclay., AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (1997 mots)

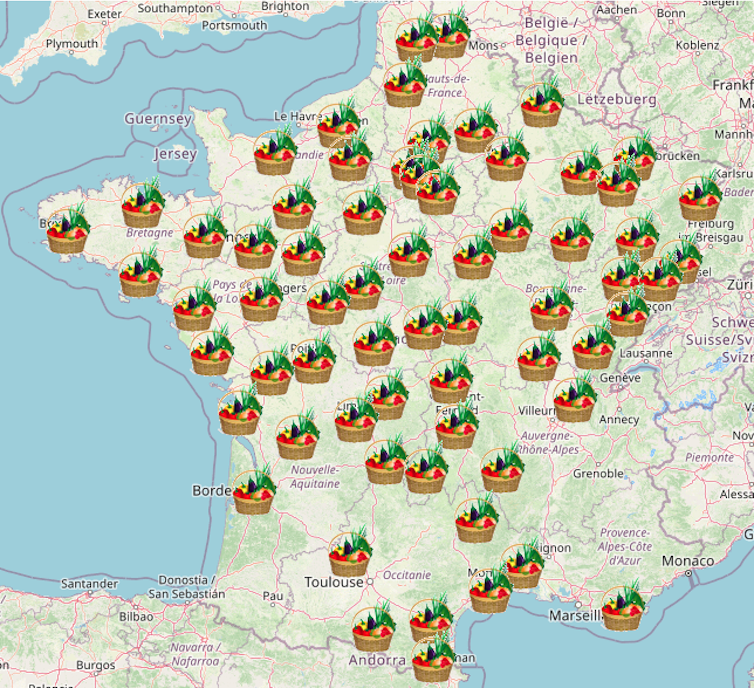

En 2025, les 2 100 coopératives agricoles françaises sont dans la tourmente. Résultat, entre la guerre tarifaire de Donald Trump, le conflit en Ukraine et les accords du Mercosur, elles s’unissent en groupes coopératifs pour affronter les mastodontes mondiaux de l’agroalimentaire. Mais, concrètement, comment ces entreprises singulières peuvent-elles conserver leurs principes coopératifs dans des structures aussi gigantesques ?

Le Salon international de l’agriculture de Paris est l’occasion ici de vous demander si vous savez quelles sont les entreprises qui représentent trois agriculteurs sur quatre, une marque alimentaire sur trois et 70 % de la production agricole française ? Réponse : les coopératives agricoles.

Ces derniers mois, des projets de rapprochement d’envergure conduisent à envisager la création de groupes coopératifs pesant plusieurs milliards d’euros de chiffres d’affaires. À titre d’exemple, le montant évoqué pour la fusion de la coopérative normande Agrial avec son homologue des Pays de la Loire Terrena est estimé à 12 milliards d’euros. Ce groupe regrouperait un portefeuille de marques iconiques, comme Florette, Soignon, Tipiak ou Père Dodu.

Ces processus de rapprochement concernent également des coopératives de taille plus modeste comme les coopératives viticoles de Vinay et de Mancy, à Épernay (Marne).

Derrière ces montants qui peuvent sembler stratosphériques, ces groupes conservent un statut coopératif, défini comme « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».

Alors, peut-on considérer que ces concentrations restent compatibles avec le modèle coopératif ? La taille économique rime-t-elle avec l’intérêt des associés coopérateurs ?

3ᵉ secteur industriel français

En France, les coopératives sont régies par la loi de 1947, déclinée pour les coopératives agricoles dans le Code rural de la pêche maritime. Peu de modifications législatives sont intervenues depuis. Cependant, les lois n°91-005 du 3 janvier 1991 et celle n°92-643 du 13 juillet 1992 ont ajouté des dispositifs conduisant à leur développement conséquent sous forme de groupe coopératif et impactant leur gouvernance démocratique.

- Plus de 2 100 coopératives agricoles dont 93 % en TPE-PME

- 10 400 coopératives d’utilisation de matériel agricole

- Plus de 200 000 emplois incluant les filiales

- 3ᵉ secteur industriel français

- 34 milliards d’euros de capital détenu par les agriculteurs

- 75 % des exploitations adhérentes

Ces groupes coopératifs sont devenus des acteurs économiques de premier plan. Ils concentrent plus de 90 % du chiffre d’affaires de la coopération agricole. Le premier groupe coopératif français InVivo, union de 187 coopératives mères, dirige plus de 200 filiales pour un chiffre d’affaires consolidé de 11,7 milliards d’euros. En parallèle, quatre groupes sont dans le top 10 des entreprises de l’agroalimentaire en France : le groupe Agrial en 4e position, Sodiaal en 7e, Terrena en 9e et Cooperl Arc Atlantique en 10e.

Taille critique

Derrière ces montants impressionnants, la situation financière de certaines coopératives, y compris céréalières, s’est dégradée. Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres de ces dernières est passé de 74,88 % en 2018-2019 à 93,88 % en 2023-2024. Côté rentabilité, la marge est restée relativement stable, passant de 3,28 % en 2018-2019 à 3,31 % en 2023-2024.

C’est pourquoi les récents rapprochements entre coopératives, comme Agrial et Terrena, sont liés à la recherche de l’amélioration de la rentabilité économique, sur des marchés de plus en plus concurrentiels et dans un contexte géopolitique instable. Ils concernent tous les secteurs d’activité, céréales, lait ou vin, etc.

L’obtention d’une taille critique – taille minimale du marché nécessaire pour que l’entreprise puisse être viable – s’avère indispensable en raison des capacités financières limitées des coopératives agricoles classiques. L’objectif : structurer une offre commerciale, consolider les filières et aborder des marchés qui se mondialisent.

Les coopératives cherchent ainsi à partager des risques, à mutualiser des coûts d’investissement et d’innovation incontournables pour procéder aux transitions – agro-écologique, énergétique, numérique – dans tous les secteurs et les territoires.

Acquisition de sociétés de droit commercial

Ces dernières années, les groupes coopératifs multiplient les créations et les acquisitions de sociétés de droit commercial, les imbriquant dans des consortiums d’activités complexes. Derrière cette tendance de fond, il est question de rechercher de nouveaux financements, tout en garantissant aux associés coopérateurs, ou agriculteurs-adhérents, de garder leur pouvoir de décision.

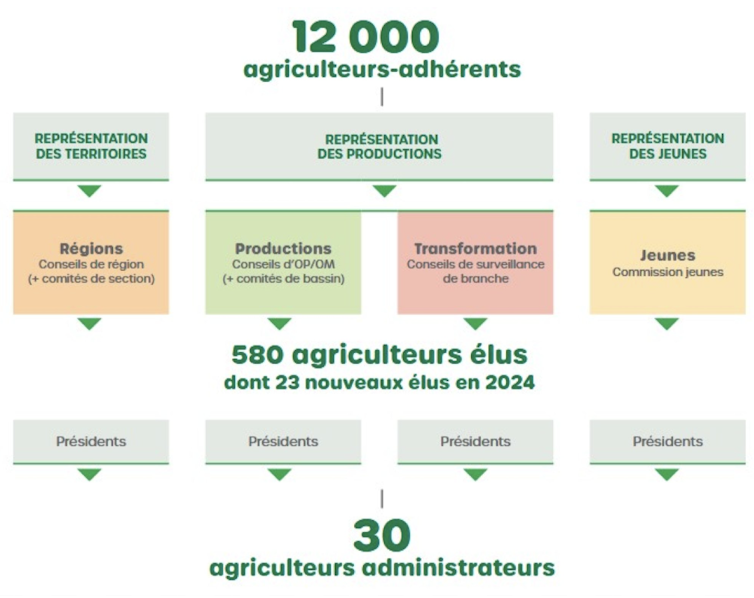

Ces groupes coopératifs sont structurés entre une maison mère de statut coopératif (coopérative ou union de coopératives) et des filiales majoritairement de droit commercial. Ces coopératives agricoles françaises sont considérées au niveau international comme des coopératives traditionnelles au regard des principes premiers établis par les équitables pionniers de Rochedale (Angleterre, XIXᵉ siècle). Concrètement, la propriété capitalistique de la tête du groupe coopératif reste aux seules mains des agriculteurs-adhérents et de leurs représentants, régie par un pouvoir démocratique selon le principe « une personne = une voix ».

En effet, l’ouverture du capital des coopératives à des associés non coopérateurs est restreinte, voire impossible. Le contrôle de la société reste le droit premier des associés coopérateurs, propriétaires de la société grâce à la détention de parts sociales. Ces derniers sont les principaux financeurs des fonds propres de la coopérative.

En créant des partenariats avec des investisseurs au niveau des filiales de droit commercial, et non via la tête de groupe sous un statut de coopérative, la difficulté d’attirer des capitaux extérieurs est ainsi contournée.

Pas d’associés hors de France

Les coopératives agricoles sont des entreprises ancrées territorialement. Elles ont une caractéristique juridique unique au monde : la circonscription territoriale, un périmètre géographique associé à leur activité économique et validé par le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Cette dernière définit la zone d’adhésion dans laquelle il est possible pour les producteurs y résidant d’adhérer à la coopérative. Comment ? En prenant des parts sociales, contrepartie de leur engagement via l’apport de ressources ou l’utilisation de services de la coopérative.

Hors de cette « circonscription territoriale » ou de la non-adhésion, la coopérative a une dérogation pour réaliser des opérations limitées à 20 % de son chiffre d’affaires avec des « tiers non associés », pour s’approvisionner en matières ou délivrer un service. Évidemment, elle peut librement vendre les productions de ses associés sans aucune restriction de chiffres d’affaires et de zone géographique. Cet assouplissement autorisé par le ministère de l’agriculture a pour objectif de compenser les éventuelles pertes liées à de mauvaises récoltes, susceptibles de remettre en cause l’équilibre économique de la coopérative. Cette règle ne concerne évidemment pas les filiales de droit commercial.

Le statut d’associé ne peut non plus être obtenu pour des producteurs qui résideraient hors de France contrairement à la pratique dans d’autres pays. Par exemple, les 12 000 producteurs laitiers de la coopérative laitière Arla Foods résident dans sept pays : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Suède et Allemagne.

Le cas du développement de coopératives polyvalentes, comme Agrial ou Terrena, reste une caractéristique des coopératives agricoles françaises, non délocalisables et actrices clés de la souveraineté alimentaire. Avec in fine, un objectif de mettre en œuvre une gouvernance leur permettant à la fois de conserver une proximité avec leurs associés coopérateurs et garantir leur place dans la prise de décision.

Maryline Filippi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:52

Google, Amazon et Circle redessinent la concurrence dans l’univers des crypto-actifs

Françoise Vasselin, Maîtresse de conférences en Sciences Economiques - Université Paris-Est Créteil (UPEC), Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1723 mots)

Les stablecoins, ces cryptomonnaies adossées à une monnaie de référence comme le dollar, pèsent environ 300 milliards de dollars, soit plus de 254,7 milliards d’euros, en décembre 2025. En parallèle de l’entrée en application du règlement Mica dans l’Union européenne (2024) et de l’adoption du Genius Act aux États-Unis (2025), de nouvelles infrastructures privées de paiement numérique ont émergé pour accueillir ces cryptoactifs régulés. Portées par des acteurs aussi divers que Google, Circle ou Stripe, elles pourraient redessiner les règlements des paiements numériques. Avec quel avenir ?

Alors que le bitcoin a connu son « Jeudi noir », en passant sous les 70 000 dollars (plus de 59 000 euros) début février 2026, les regards se tournent vers les stablecoins. Ces cryptoactifs sont conçus pour maintenir une valeur relativement stable, généralement indexée sur une monnaie officielle comme le dollar états-unien. Ils remplissent des fonctions monétaires explicites – paiements, transferts et réserve de valeur – et sont le plus souvent émis par des acteurs privés, comme Tether.

Le Fonds monétaire international souligne leur rôle croissant dans les paiements transfrontaliers, en particulier dans des économies confrontées à une forte inflation comme la Turquie ou le Liban. Dans ces pays, les stablecoins permettent des transferts rapides et à moindre coût, utilisés comme instruments de transaction et de préservation du pouvoir d’achat.

Longtemps, ces usages se sont développés dans un environnement dépourvu de cadre juridique spécifique. L’adoption de réglementations a ciblé prioritairement les stablecoins : d’un côté, Mica en Europe, entré en vigueur fin 2024, de l’autre, le Genius Act aux États-Unis, adopté en juillet 2025.

À ce stade, cet encadrement n’a pas (encore) déclenché l’émergence de nouveaux stablecoins majeurs. Depuis 2024, la régulation a surtout réorienté les incitations vers la construction d’infrastructures privées de paiement compatibles avec les nouveaux cadres juridiques. Si aux États-Unis, l’absence de dollar numérique laisse un espace stratégique propice au développement de ces infrastructures privées, dans l’Union européenne, la perspective d’un euro numérique pourrait réduire les incitations à l’investissement.

Alors, l’enjeu central du marché des cryptoactifs ne se situerait pas uniquement au niveau des actifs eux-mêmes, mais au niveau de leurs infrastructures ?

Mica et Genius Act : même logique, contextes différents

En Europe, le règlement Mica instaure un cadre harmonisé pour l’émission de certains cryptoactifs, avec un encadrement strict des stablecoins, notamment les e-money tokens. Cet encadrement, combiné au projet d’euro numérique, pourrait réduire les incitations des acteurs privés à investir dans des infrastructures de paiement privées. Ces dernières seraient susceptibles d’entrer en concurrence avec l’infrastructure publique de paiement développée par la Banque centrale européenne.

À lire aussi : Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des (cryptoactifs) « stablecoins »

Aux États-Unis, le Genius Act adopte une logique comparable sur le fond. Il encadre les payment stablecoins autour d’une promesse de rachat à valeur fixe, portée par des émetteurs autorisés. Cependant, le cadre institutionnel du dollar numérique des États-Unis diffère sensiblement de celui de l’Union européenne. Le CBDC Anti-Surveillance State Act, adopté par la Chambre des représentants en 2024, subordonne toute émission d’un dollar numérique par la Réserve fédérale à une autorisation explicite du Congrès. Un dispositif qui rend plus incertaine la mise en place d’un dollar numérique.

Si Mica et le Genius Act reposent sur une logique commune de responsabilisation des émetteurs de stablecoins, ils génèrent des incitations économiques différentes. En Europe, la régulation va de pair avec le développement d’une monnaie numérique de banque centrale, tandis qu’aux États-Unis elle oriente les investissements vers des infrastructures privées de paiement et de règlement.

Infrastructures privées de paiement numérique

Depuis 2024, plusieurs grandes entreprises états-uniennes développent des infrastructures privées de paiement numérique destinées aux institutions financières. L’objectif est clair : proposer des systèmes intégrant traçabilité, contrôles d’accès et prévisibilité des coûts, dans un cadre compatible avec les exigences réglementaires. Cette stratégie est cohérente avec les orientations du rapport « Blueprint for the future monetary system » de la Banque des règlements internationaux qui appelle au développement d’infrastructures monétaires plus interopérables et programmables.

Google développe le Google Cloud Universal Ledger (GCUL), une infrastructure numérique destinée aux banques et aux grandes institutions financières. Testée dans des programmes pilotes, elle implique plusieurs acteurs financiers, notamment Amina Bank, Crypto Finance Group en Suisse, le groupe CME et des banques du Moyen-Orient.

De son côté, Circle, l’émetteur de l’USDC, développe Arc, une infrastructure de règlement reposant sur une technologie de registre distribué. Déployée en phase de test à partir de l’automne 2025, Arc est expérimentée par plusieurs institutions financières et grandes entreprises technologiques, dont BlackRock, Visa, HSBC, Deutsche Bank et AWS.

Ces projets ne se contentent pas de reproduire les infrastructures bancaires existantes. Traditionnellement, le paiement (par exemple le débit d’un compte), la compensation (le calcul des positions entre banques) et le règlement final (via des systèmes des banques centrales comme Target2 en Europe) sont assurés par des systèmes distincts qui interviennent successivement dans le traitement d’une transaction.

De facto, l’enjeu de ces nouveaux projets est de regrouper ces fonctions au sein d’un même système technique, dans lequel le transfert d’un actif numérique peut valoir simultanément à la fois paiement et règlement. GCUL et Arc pourront offrir davantage de prévisibilité en matière de coûts, de délais de règlement et de conformité réglementaire.

Amazon et Walmart en embuscade

En contraste, les initiatives de stablecoins portées par les grands acteurs du commerce de détail restent, à ce stade, exploratoires. Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, Amazon et Walmart envisageraient l’émission d’un stablecoin. L’objectif : réduire les coûts et les délais de paiement, notamment en limitant leur dépendance aux réseaux de cartes bancaires. Aucun projet de stablecoin de détail opérationnel n’a toutefois été confirmé à ce jour par ces entreprises.

Cette prudence s’explique par une contrainte opérationnelle. Avant de lancer un stablecoin destiné à des paiements de détail à grande échelle, il est indispensable de disposer d’infrastructures de paiement conformes aux exigences réglementaires et capables de traiter des volumes très élevés de transactions.

Réduire les commissions et sécuriser les paiements

Ces infrastructures privées de paiement émergent parce qu’elles peuvent être avantageuses pour leurs développeurs comme pour leurs utilisateurs. En réduisant le nombre d’intermédiaires dans le traitement d’une transaction, les fournisseurs d’infrastructure peuvent diminuer certains coûts et capter une part plus importante des revenus liés aux paiements. Les institutions financières, de leur côté, bénéficient de règlements plus rapides, de frais plus prévisibles et d’un cadre sécurisé compatible avec les exigences des autorités.

Ces infrastructures privées de paiement numérique déplacent la concurrence vers le contrôle des canaux de règlement compatibles avec les cadres juridiques existants.

La valeur d’usage des stablecoins repose désormais sur la combinaison de deux composantes distinctes : l’actif lui-même, défini par une promesse monétaire et un émetteur identifiable, et l’infrastructure sur laquelle il est émis et circule. Cette dissociation ouvre un espace nouveau de régulation et d’investissement, portant à la fois sur les actifs et sur les infrastructures qui en conditionnent l’usage à grande échelle.

Françoise Vasselin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:50

One Health : un label parfois flou, mais une approche scientifique éprouvée

Marisa Peyre, Deputy head of ASTRE research unit, epidemiologist, Cirad

François Roger, Directeur régional Asie du Sud-Est, vétérinaire et épidémiologiste, Cirad

Texte intégral (2128 mots)

La pandémie de Covid-19 a révélé l’urgence de repenser notre approche de la santé. Aujourd’hui, « One Health », qui relie la santé humaine, animale et environnementale, s’est imposée dans les discours, mais fait parfois l’objet de confusion, voire de détournements. Bien mise en œuvre, elle constitue pourtant une conception éprouvée pour renforcer la prévention sanitaire mondiale.

Pandémies, résistance antimicrobienne, maladies vectorielles, effondrement de la biodiversité, dégradation des sols, pollutions chimiques, crises alimentaires… nous avons aujourd’hui une conscience aiguë des liens étroits entre enjeux de santé humaine, animale et environnementale. Face à la multiplication des crises sanitaires, environnementales et climatiques, le concept « One Health » est devenu central pour les analyser et y répondre.

Issues de réflexions anciennes, ses bases fondatrices actuelles ont été posées par les principes de Manhattan, formulés en 2004 lors de la conférence « One World, One Health » organisée par la Wildlife Conservation Society. Ils reconnaissent l’interdépendance étroite entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, et appellent à une approche intégrée pour prévenir les crises sanitaires, environnementales et sociales. Cette vision, qui dépasse la seule gestion des risques sanitaires, invite à repenser les modes de production, de consommation et de gouvernance. L’enjeu ? Préserver durablement les socioécosystèmes et les communautés qui en dépendent.

Malgré l’intérêt croissant que le One Health suscite, son utilisation en recherche et ses applications restent floues et souvent mal comprises. Trop souvent, il est réduit à un slogan politique ou à une gestion biomédicale des zoonoses, sans prendre en compte l’interdépendance des facteurs écologiques, sociaux et économiques. Ces derniers conditionnent pourtant la santé globale et la dynamique des crises sanitaires.

Un cadre opérationnel de prévention

Depuis plus de vingt ans, des initiatives portées par la science se développent pour mettre en œuvre de façon concrète l’approche « One Health ». Au Cirad, des travaux sur les maladies animales émergentes, les interfaces faune-élevage-humains et les systèmes agricoles tropicaux ont mis en évidence, dès les années 2000, les liens étroits entre santé, biodiversité et usages des territoires.

Nos recherches ont peu à peu intégré les dimensions environnementales, sociales et alimentaires. L’enjeu est de passer d’une logique de gestion des crises à une approche de prévention des risques d’émergence. En 2021, une coalition internationale portée par la recherche et baptisée PREZODE a été créée pour mener des opérations de prévention fondée sur l’approche One Health.

Elle intervient en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes pour comprendre, réduire et détecter de façon précoce les risques en santé et éviter les épidémies.

Gestion des écosystèmes, agroécologie et surveillance sanitaire

En Guinée, ses équipes ont ainsi observé comment les pratiques agricoles intensives affectant la ressource forestière favorisaient l’intensification des contacts humains-faune. Ces contacts favorisent la transmission entre humains et animaux sauvages de maladies zoonotiques, comme les fièvres hémorragiques (Ebola, Lassa, Marburg).

Avec les communautés locales, des stratégies de prévention basées sur la gestion des écosystèmes ont été mises en place pour limiter le risque d’émergence de nouvelles épidémies.

À Madagascar, des scientifiques du Cirad, en partenariat avec l’ONG Pivot et l’Institut de recherche et de développement (IRD), ont développé une méthode de surveillance intégrée des risques sanitaires. Elle combine les données vétérinaires, humaines et environnementales, pour mieux anticiper les épidémies émergentes.

Au Gabon, dans le cadre d’un projet qui soutient les associations de chasseurs dans leur gestion des ressources forestières – y compris la biodiversité – nous avons mis en place un système de surveillance communautaire pour détecter très rapidement les évènements sanitaires suspects. Ceci a été mené en collaboration, avec le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville (CIRMF).

En Asie du Sud-Est, les actions s’inscrivent dans une approche agroécologique qui articule les enjeux de santé et de gouvernance territoriale. Elles visent à accompagner des transitions agricoles et à réduire les pressions sur les écosystèmes (déforestation, usage des intrants, artificialisation). L’enjeu est d’améliorer la résilience des systèmes alimentaires locaux et la prévention des risques sanitaires, à l’interface entre humains, animaux et environnement.

Ces démarches reposent sur des diagnostics territoriaux participatifs, le croisement de données agricoles, écologiques et sanitaires et le soutien à des pratiques agroécologiques adaptées aux contextes locaux (diversification des cultures, gestion intégrée des élevages, restauration des paysages). L’objectif est de faire de l’agroécologie un levier pour prévenir les émergences infectieuses, améliorer la sécurité alimentaire et permettre un développement territorial durable, en cohérence avec l’approche One Health.

Une gouvernance fragmentée

Ces exemples illustrent l’efficacité d’une prévention alliant une vision systémique des enjeux sanitaires et une gouvernance partagée entre acteurs locaux, scientifiques et autorités gouvernementales. Malgré tout, de nombreux obstacles subsistent.

La fragmentation institutionnelle reste l’un des plus grands défis. À toutes les échelles, les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’environnement ne communiquent pas assez, ce qui freine la mise en œuvre d’une gouvernance efficace. La voix des communautés est rarement sollicitée. Les projets One Health sont, en outre, souvent financés à court terme et souvent fléchés sur les zoonoses uniquement. Cela alimente le flou autour du concept et n’encourage pas son appropriation par les pays qui en auraient pourtant le plus besoin.

Les acteurs de terrain soulignent que l’accès en temps utile à des données locales et nationales – depuis leur collecte jusqu’à leur partage et leur analyse – est central. Ce sont elles qui permettent de renforcer la surveillance et la prévention des maladies zoonotiques et construire des systèmes plus résilients, capables d’anticiper et d’atténuer en temps réel les menaces sanitaires actuelles et futures. Il est nécessaire, pour cela, d’être doté d’infrastructures de données solides et partagées entre les secteurs concernés, et de les mobiliser pour développer des outils de modélisation prédictive pertinents. Mais pas seulement : une réponse rapide, adaptée et coordonnée au niveau local peut suffire à prévenir les risques d’émergence.

Risque de « One Health washing »

Sans une collaboration efficace entre les secteurs, le risque est de voir se développer un « One Health washing ». Il existe de nombreux projets qui se revendiquent du concept, mais sans mettre en place de travaux ou d’actions réellement intégrées.

C’est le cas de publications traitant de pathogènes zoonotiques, mais uniquement focalisées sur la santé humaine. Idem pour certaines initiatives agricoles qui utilisent le terme abusivement. Toujours dans ce cadre, certaines études se réclament de l’approche One Health principalement au titre d’une mobilisation interprofessionnelle – par exemple via l’implication de réseaux vétérinaires dans le diagnostic humain – sans pour autant mettre en œuvre un véritable design d’étude intégrant conjointement des données humaines, animales et environnementales, ni analyser les effets d’une action spécifique sur les différents secteurs.

Pour autant, ces projets sont importants. Ils peuvent contribuer à renforcer des approches plus intégrées de la santé. À ce titre, ils constituent des étapes intermédiaires vers un One Health plus abouti. Le principal risque réside plutôt dans l’usage extensif et peu exigeant du terme One Health, qui, en devenant un label fourre-tout, finit par en affaiblir la portée scientifique, opérationnelle et politique.

Dans ce contexte, clarifier les fondements et les modalités d’application du One Health est essentiel. C’est l’objectif de l’Atlas One Health, qui propose une lecture de cette approche articulant santé humaine, animale, des écosystèmes, mais aussi agricultures et systèmes alimentaires, dynamiques sociales, gouvernance et territoires. Avec des études de cas, des cadres analytiques et des outils issus du terrain, cet ouvrage vise à faire du One Health un véritable cadre d’action collective et de prévention.

L’un des défis les plus importants est d’intégrer la dimension sociale et de genre pour garantir des solutions inclusives et efficaces. Ceci évitera des interventions mal adaptées qui risqueraient de creuser davantage les inégalités. En milieu rural notamment, les femmes jouent un rôle clé dans l’alimentation, l’approvisionnement en eau et la gestion des ressources naturelles. Elles restent pourtant souvent invisibles dans les politiques de santé publique et de prévention.

Un investissement plus qu’un coût

Le financement de la prévention One Health doit être considéré comme un investissement stratégique, et non comme un coût. Moins spectaculaires que la gestion des crises sanitaires, les approches préventives sont largement plus rentables et engendrent des co-bénéfices majeurs : adaptation et atténuation du changement climatique, systèmes agricoles plus durables, réduction des intrants chimiques, protection de la biodiversité et amélioration de la qualité de l’alimentation.

Les travaux menés par le Cirad, l’initiative PREZODE et toute la communauté internationale en faveur de ces principes s’accordent sur le constat que ces actions renforcent simultanément la santé, les moyens de subsistance et la résilience des territoires. Or, la prévention demeure trop dépendante de financements internationaux ponctuels : elle doit être inscrite dans des budgets nationaux pluriannuels intégrés aux politiques agricoles, sanitaires, environnementales et alimentaires, afin de soutenir des transformations structurelles durables.

Anticiper les crises demande de repenser fondamentalement nos systèmes. Une approche « One Health » transformatrice nécessite un engagement politique durable, de la coopération internationale et une volonté commune d’intégrer les dimensions sociales et écologiques dans la gestion des risques sanitaires. Un travail de longue haleine qui est déjà en marche. Ces messages seront portés au cours des évènements organisés par PREZODE lors du Sommet One Health, qui se tiendra à Lyon (Rhône), le 7 avril 2026 sous la présidence française du G7.

Marisa Peyre est membre de PREZODE

François Roger est affilié au CIRAD, partenaire du programme PREZODE mentionné dans cet article.

25.02.2026 à 16:49

Realpolitik et fiabilité : le dilemme des négociations avec la République islamique d’Iran

Djamchid Assadi, Professeur associé au département « Digital Management », Burgundy School of Business

Texte intégral (2749 mots)

Négocier avec l’Iran sur son programme nucléaire est possible, mais il convient, pour obtenir des résultats tangibles, de s’appuyer sur les leçons du passé et sur les réflexions théoriques conduites par divers politologues majeurs des dernières décennies.

Le dilemme est ancien et pourtant intact : négocier est parfois nécessaire pour éviter le pire. Mais les démocraties peuvent-elles, sans affaiblir les principes mêmes qu’elles prétendent défendre, négocier avec des régimes régulièrement mis en cause par des organisations internationales pour violations des droits fondamentaux de la même façon qu’elles négocient entre elles ?

Des compromis signés seront-ils respectés ?

Le régime auquel nous pensons ici en premier lieu est la République islamique d’Iran, et les mises en cause évoquées ci-dessus ne relèvent pas d’une appréciation polémique : elles sont régulièrement documentées par des organisations indépendantes comme Amnesty International ou Reporters sans frontières, par des think tanks comme Freedom House, ainsi que par divers indicateurs internationaux sur la démocratie et l’État de droit.

Chez Raymond Aron, la tension entre valeurs démocratiques et possibilité de négocier avec des régimes autoritaires n’oppose pas naïvement morale et intérêt, mais deux exigences constitutives de la politique étrangère : la prudence stratégique – éviter la guerre dans un monde anarchique – et la fidélité à des normes sans lesquelles l’ordre international ne serait qu’un rapport de forces dépourvu de légitimité.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut dialoguer avec des régimes à faible redevabilité institutionnelle et à structure décisionnelle opaque. Mais si l’on admet que la négociation peut être nécessaire pour prévenir des risques majeurs, encore faut-il s’interroger sur les conditions de fiabilité des engagements qui en résultent. Comment s’assurer que les compromis conclus ne restent pas des promesses réversibles ?

L’histoire offre des illustrations concrètes de ce risque de réversibilité. En 1938, la France et le Royaume-Uni négocient avec l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler les accords de Munich, acceptant l’annexion des Sudètes – région frontalière de la Tchécoslovaquie majoritairement peuplée d’Allemands – dans l’espoir de préserver la paix européenne. Faute de mécanismes contraignants de mise en œuvre et de garanties crédibles, les accords offrent simplement un répit stratégique à Hitler, qu’il exploite pour consolider son réarmement et poursuivre son expansion territoriale, avant d’envahir la Pologne en 1939.

Dans les années 1990, les Nations unies, l’Union européenne (UE) et les États-Unis négocient avec le président serbe Slobodan Milosevic plusieurs cessez-le-feu destinés à mettre fin aux opérations coercitives en Bosnie. Ces engagements restent seulement partiellement appliqués tant qu’ils ne sont pas adossés à un dispositif contraignant, celui des accords de Dayton de 1995, soutenus par une présence militaire de l’Otan chargée d’en garantir l’exécution. Dans les deux cas, la leçon est claire : sans dispositifs de vérification et de contrainte capables de rendre la défection coûteuse, la négociation risque de demeurer un levier tactique plutôt qu’un instrument de stabilisation durable.

La question centrale devient alors celle de la crédibilité des engagements issus d’une négociation destinée à prévenir un risque stratégique majeur : comment s’assurer que les promesses formulées ne demeurent pas réversibles ? Les penseurs libéraux des relations internationales ont précisément analysé cette question.

L’éclairage de la science politique

Dans After Hegemony (1984, sorti en français en 2015 aux éditions de l’Université de Bruxelles sous le titre Après l’hégémonie, Coopération et désaccord dans l’économie politique internationale), Robert Keohane n’aborde pas directement la négociation, mais les conditions institutionnelles qui rendent des engagements internationaux crédibles dans un système anarchique, dépourvu d’autorité centrale. Il montre qu’un accord ne devient fiable que lorsque des mécanismes institutionnels rendent observable et coûteuse la défection des engagements pris. Transparence, inspections, répétition des interactions : ces dispositifs permettent de vérifier le respect des engagements et de transformer un compromis politique en obligation crédible. Keohane prolonge cette réflexion dans Power and Governance in a Partially Globalized World (2002), confirmant le rôle central des institutions dans la fiabilité des engagements internationaux.

Andrew Moravcsik, dans The Choice for Europe (1998), met l’accent sur l’ancrage domestique des engagements. Selon son approche libérale intergouvernementale, un accord international ne devient solide que s’il est soutenu, à l’intérieur même du régime signataire, par des acteurs ayant intérêt à son maintien. Lorsque le coût politique interne d’un abandon des engagements augmente, la crédibilité externe de ces engagements s’en trouve renforcée.

Anne-Marie Slaughter, dans A New World Order (2004), insiste pour sa part sur la mise en œuvre transgouvernementale des engagements. Un compromis ne devient robuste que s’il s’inscrit dans des réseaux d’autorités administratives, de régulateurs et d’agences spécialisées capables d’en assurer l’application concrète et la continuité au-delà des alternances politiques. À défaut de tels relais institutionnels, un engagement obtenu au sommet demeure fragile.

Il ressort de ces analyses qu’un engagement issu de négociations internationales n’est crédible que s’il réunit plusieurs conditions complémentaires : être vérifiable par des mécanismes de transparence et d’inspection ; s’inscrire dans des interactions répétées qui rendent la défection stratégiquement coûteuse ; être soutenu à l’intérieur du régime signataire par des acteurs ayant intérêt à son maintien ; et être relayé par des réseaux transgouvernementaux – administratifs, régulatoires ou judiciaires – capables d’en assurer l’application et la continuité au-delà des alternances politiques.

Hannah Arendt apporte un éclairage complémentaire. Dans les Origines du totalitarisme (1951), elle montre que dans certains systèmes politiques, la responsabilité décisionnelle se dilue dans des structures bureaucratiques et idéologiques peu transparentes. Lorsque les centres effectifs de décision sont difficiles à identifier et que les mécanismes de redevabilité sont limités, la logique même de l’engagement politique s’en trouve fragilisée. La question n’est plus seulement celle de la volonté déclarée, mais celle de la capacité institutionnelle à garantir la continuité et l’imputabilité des décisions prises.

Les négociations sur le nucléaire iranien et leurs faiblesses

Le dossier du programme nucléaire de la République islamique d’Iran peut être relu à l’aune de ces critères. En novembre 2004, sous la présidence de Mohammad Khatami, présenté comme modéré par rapport aux radicaux du régime, l’accord de Paris formalise une suspension volontaire d’activités sensibles sous vérification internationale. Le dispositif répond partiellement à l’exigence de vérifiabilité. Toutefois, l’élection en 2005 d’un président nettement plus radical, Mahmoud Ahmadinejad, modifie la trajectoire : certaines activités reprennent dès 2005, puis l’enrichissement est relancé en 2006. L’épisode suggère que l’engagement n’est pas suffisamment soutenu par des acteurs internes capables d’en garantir la continuité, et que le coût politique domestique d’une révision apparaît limité.

La dynamique se rejoue avec le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) de 2015, dit Accord de Vienne. L’accord prévoit des mécanismes de contrôle détaillés sous supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique et s’inscrit dans un cadre multilatéral. Jusqu’en 2018, l’AIEA certifie à plusieurs reprises que la République islamique respecte les obligations techniques prévues par le texte. En mai 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis annoncent pourtant leur retrait unilatéral, l’administration estimant que l’accord ne traitait ni du programme balistique iranien ni des clauses dites « sunset » – dispositions prévoyant l’expiration progressive de certaines limitations nucléaires après un délai déterminé. À la suite de ce retrait, Téhéran engage des dépassements progressifs des seuils d’enrichissement fixés par le JCPOA. La réversibilité apparaît alors des deux côtés : retrait américain d’un engagement multilatéral d’une part, non-respect graduel de certaines clauses par Téhéran d’autre part.

Cette fragilité tient aussi au faible ancrage institutionnel transversal de l’accord : contesté par une partie du Congrès américain et par des acteurs influents au sein du système politico-stratégique iranien, il ne créait pas de coûts domestiques suffisamment élevés pour rendre la défection politiquement dissuasive.

Le dossier des arrestations de ressortissants binationaux éclaire plus spécifiquement le cas de la République islamique d’Iran. Ces dernières années, plusieurs binationaux – notamment Nazanin Zaghari-Ratcliffe (britannique-iranienne) ou Fariba Adelkhah (franco-iranienne) – ont été arrêtés et détenus en Iran dans des contextes de tension diplomatique. Parallèlement, des échanges de prisonniers ont eu lieu, comme celui impliquant le chercheur américain Xiyue Wang en 2019 ou l’accord d’échange conclu avec Washington en 2023. Cette coexistence d’un dialogue diplomatique et de mesures coercitives suggère que les interactions ne sont pas pleinement encadrées par des mécanismes stabilisés et réciproques comparables à ceux existant entre États liés par des accords formalisés d’extradition. Dans ces différents domaines – nucléaire et détentions – la négociation demeure exposée aux variations du rapport de forces plutôt qu’inscrite dans une architecture institutionnelle consolidée.

La question n’est donc pas de qualifier moralement ces séquences, mais d’évaluer si les engagements pris répondent aux critères de crédibilité précédemment établis.

Les conditions d’une négociation fiable

Si l’on souhaite maintenir la négociation tout en renforçant sa fiabilité, plusieurs pistes peuvent être envisagées dans le cadre théorique esquissé plus haut.

Premièrement, renforcer les dispositifs de vérification et inscrire les engagements dans des interactions réellement répétées et conditionnelles, de manière à accroître le coût stratégique d’une défection.