Engagés pour la nature et l'alimentation.

Terre de liens dénonce l’orientation agricole de la ministre Genevard

Fabrice Savel

La Terre 25 février 2026. Au Salon international de lʼagriculture, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a esquissé des orientations issues des conférences de la souveraineté alimentaire. Pour le réseau associatif Terre de Liens, ces annonces confirment une trajectoire préoccupante : celle dʼune politique agricole centrée sur la compétitivité et lʼagrandissement des fermes, au risque dʼaccélérer la disparition des agriculteurs et dʼaffaiblir la souveraineté alimentaire. Terre de Liens qui accompagne depuis plus de 20 ans des centaines d’installations, constate au contraire que plus les fermes grossissent, moins elles sont transmissibles. Aujourdʼhui, une carrière agricole ne suffit plus à rembourser le coût dʼinstallation de plusieurs centaines de milliers dʼeuros voire de plusieurs millions dʼeuros. Image by Gordon Johnson from Pixabay Texte intégral (681 mots)

En s’appuyant sur le récent rapport du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) établissant que dans certaines filières les fermes françaises nʼétaient pas compétitives à lʼinternational et devait irrémédiablement grossir, la Ministre a acté la “marche de lʼhistoire” de la disparition des fermes et des agriculteurs, quitte à sévèrement lʼencourager par une politique favorisant la concentration des fermes.

Elle a ainsi affirmé lors de l’inauguration du salon que « Les fermes françaises, globalement de taille intermédiaire, fondées sur un modèle familial, ne peuvent pas toujours tenir la cadence face à des exploitations roumaines, polonaises ou même allemandes, bien plus vastes » et que la remise en cause de notre modèle agricole était une nécessité afin dʼatteindre la « taille critique » synonyme dʼexploitations « rentables et transmissibles ».

Or, depuis des dizaines d’années, la concentration est à l’œuvre : -100 000 fermes et -80 000 ETP en 10 ans sans gain décisif de compétitivité.

Agrandir les fermes, cʼest compliquer leur transmission

Dans son récent rapport “Une faim de démocratie locale” Terre de liens pointe quʼaujourdʼhui en France, 70% des fermes sont déjà considérées comme intensives et commercialisent exclusivement en filière longue, majoritairement pour le commerce international, mettant à mal la souveraineté alimentaire de nos territoires.

« Une agriculture de plus en plus capitalistique prépare des fermes sans paysans. La souveraineté alimentaire suppose au contraire plus dʼactifs agricoles et des fermes à taille humaine », souligne Coline Sovran, coordinatrice du rapport.

La ministre a conclu « cʼest à lʼéchelle des territoires que la stratégie agricole de la France devra se réaliser”. Terre de Liens partage ce constat mais pointe les incohérences du gouvernement en la matière. À commencer par lʼabsence des acteurs de la société civile aux « conférences de la souveraineté alimentaire » et par la baisse drastique du soutien de lʼÉtat aux projets alimentaires territoriaux existant, laissant les futurs élus municipaux en rase campagne pour impulser des projets au service dʼune alimentation locale de qualité.

POUR UN PROJET AGRICOLE ET ALIMENTAIRE PROGRESSISTE

Fabrice Savel

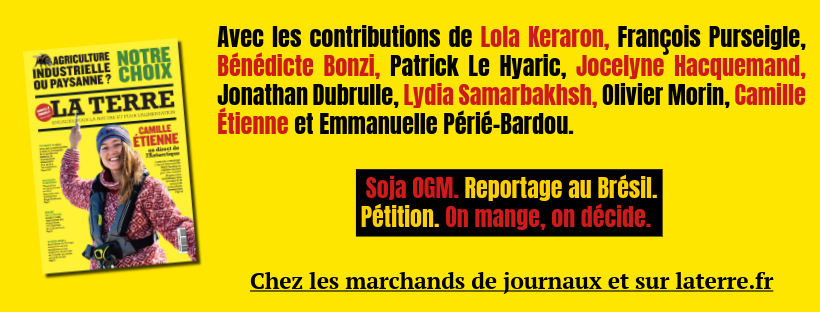

Au sommaire La Terre n°22, chez les marchands de journaux et par commande en ligne GRAND ENTRETIEN. Camille Étienne en direct de l’Antarctique : « On lutte pour que l’Antarctique reste un endroit préservé ». L’activiste climatique a rejoint Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout pour une mission d’exploration scientifique dans les eaux de la péninsule Antarctique. DOSSIER. Agriculture industrielle ou paysanne ? Nos propositions pour une transformation sociale et écologique de la production agricole, la souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation. ÉDITORIAL. Le sacrifice des paysans est le sacrifice de nous tous, par Patrick Le Hyaric. INFOGRAPHIES. La France perd 40 000 fermes en trois ans. Panorama de l’agriculture française. EN CHIFFRES. Le dévissage de la balance commerciale agricole et agroalimentaire de la France. ENTRETIEN. “Regardons les agriculteurs en face”. Le Directeur d’AgroToulouse, François Purseigle, appelle à de véritables projets politiques des territoires pour redynamiser l’agriculture au moment où elle confronté à des défis existentiels. CHRONIQUE. Chambres d’agriculture. Représenter toutes les agricultrices et les agriculteurs, par Bénédicte Bonzi. TRIBUNES. L’exploitation agricole familiale est-elle condamnée ? Par Jonathan Dubrulle. REPORTAGE. La Blada. Rendre l’agriculture bio et paysanne viable. Par Lola Keraron. CHRONIQUE. L’aile ou la cuisse, par Olivier Morin, agriculteur de la Brenne. ENTRETIEN. Pour Jocelyne Hacquemand, secrétaire de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, “L’alimentation doit être extraite du carcan de la rentabilité financière”. GRAND REPORTAGE. Le soja à destination de l’Europe menace la savane brésilienne et ses habitants. DE LA TERRE AU MONDE. Tump au Congo. Donald Trump fait feu de tout bois, utilisant la force de frappe impérialiste des États-Unis pour grossir sa propre emprise financière et celle de ses amis et soutiens. Par Lydia Samarbakhsh. CHRONIQUE. La Terre, par Pierre-Louis Basse, écrivain, journaliste. (452 mots)

Salon de l’agriculture : les Amap redonnent le pouvoir aux agriculteurs et agricultrices

Fabrice Savel

Par Pascale Bueno Merino, Directrice de la Recherche, Enseignant-Chercheur en Management Stratégique, Pôle Léonard de Vinci; Hamdi Hamza, Docteur en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie; Samuel Grandval, Professeur des Universités en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie et Sonia Aissaoui, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université de Caen Normandie À l’occasion du Salon international de l’agriculture de Paris, une étude met en lumière le double bénéfice des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, dites Amap : renforcer l’autonomie des agriculteurs et permettre aux bénévoles d’être des entrepreneurs… collectivement. L’importance des échanges citoyens pour mettre en œuvre une agriculture durable est au cœur du programme de conférences du Salon international de l’agriculture. Les interrogations sur le « comment mieux manger ? » ou sur le « comment produire autrement ? » continuent de retenir l’attention. Une des solutions à ces questionnements : l’entrepreneuriat collectif à travers les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap). La finalité de l’Amap est la distribution hebdomadaire de paniers de produits agricoles frais, sous réserve d’un pré-paiement de la production par les membres adhérents. La coopération amapienne se matérialise par un engagement contractualisé de consommateurs bénévoles dans l’activité de production et de vente directe de produits alimentaires locaux. Elle repose sur le désir des membres d’interagir et de servir leur collectif. En 2022, 375 Amap sont recensées rien qu’en Île-de-France, soit plus de 21 000 familles de bénévoles en partenariat avec environ 400 fermes. Nos derniers résultats de recherche, issus d’entretiens, soulignent que cette collaboration augmente la capacité d’action et d’autonomisation de l’entrepreneur agricole. Elle confère au producteur agricole une aptitude à être maître de ses choix telle que définie dans la Charte initiale des Amap instaurée en 2003, puis révisée en 2024. Les Amap font émerger un environnement « capacitant » – qui permet la création ou le développement de capacités –, fondé sur la mise en place d’une communauté et l’apport de ressources et compétences externes. Les modalités de distribution, ainsi que les prix, sont fixés conjointement entre l’entrepreneur agricole et les adhérents ; Le pré-paiement des paniers par les adhérents permet à l’entrepreneur agricole d’anticiper les quantités à distribuer et de sécuriser son revenu, notamment en cas d’insuffisance de la production ; Les consommateurs amapiens participent à la vie de l’exploitation (distribution des paniers, centralisation de l’information, aide apportée à l’agriculteur sur son exploitation, etc.) ; En contrepartie, l’agriculteur s’engage à produire des aliments selon des méthodes respectueuses de l’agro-écologie et à participer à la gestion de l’Amap. Ces principes sont rédigés dans la charte des Amap. La participation bénévole des consommateurs amapiens aux activités des agriculteurs, entrepreneurs, engendre une relation de travail atypique. Celle-ci repose non pas sur une relation salariée avec lien de subordination, mais sur une relation horizontale basée sur un système de co-production, de co-gestion et de réciprocité apprenante. Ces principes sont illustrés par des témoignages de membres adhérents d’Amap : « Avec Marianne (la productrice), il y avait le chantier patates en septembre et puis elle avait demandé aussi pour planter des haies », témoigne une présidente d’Amap interviewée. « On a une assemblée générale par an de l’Amap […] pour remettre à plat, voir si on change les prix des paniers, voir s’il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses à mettre au point », rappelle un consommateur adhérent interrogé. Ce dernier se matérialise par l’identification pour l’entrepreneur agricole des besoins des consommateurs d’une part, et la sensibilisation des consommateurs aux pratiques et difficultés de l’exploitant agricole d’autre part. « Il y a Alain, le maraîcher, il est toujours là. Il nous présente son activité, il fait un retour sur ce qui s’est bien passé, ce qui s’est moins bien passé l’année passée, ce qu’il prévoit des fois comme nouvelle culture et répond aux questions. » (Président d’Amap.) En résumé, les consommateurs bénévoles deviennent acteurs du fonctionnement de l’Amap en tant que membres volontaires indépendants. Rappelons que les actes de volontariat s’exercent, selon le chercheur Léon Lemercier : La coopération amapienne permet d’entreprendre ensemble en partageant les risques financiers liés aux aléas de la production agricole. Elle fait émerger des liens de solidarité au sein d’un territoire et co-crée de la valeur sociale, comme l’explicite précisément un président d’Amap : « Au-delà de la distribution des paniers, c’est aussi un engagement citoyen. C’est-à-dire qu’on veut aussi développer le mouvement des Amap. On est militant. » Cette approche entrepreneuriale et altruiste de la relation de travail atypique renouvelle la littérature académique dédiée à son analyse, comme celle de la situation de vulnérabilité du travailleur – emploi temporaire, travail à temps partiel, relation de travail déguisée, etc. Cette relation de travail non salarié s’inscrit dans le cadre d’un projet entrepreneurial collectif, caractérisé par l’union de compétences complémentaires au sein de l’Amap. Dans ce cas précis, l’agrégation de multiples contributions bénévoles, bien que temporaires et à temps partiel, peut concourir au développement d’une exploitation agricole. Les bénévoles apportent des ressources spécifiques liées à leur propre parcours de vie : compétences professionnelles, disponibilité temporelle, ou encore expérience organisationnelle qui structurent les Amap. « Je dirais que le problème de la gestion, on l’a résolu avec nos outils, c’est-à-dire qu’on a eu la chance pendant quelques années d’avoir pas mal de développeurs informatiques dans nos adhérents », déclare un président d’Amap interrogé. La relation de travail amapienne se situe par conséquent entre bénévolat et professionnalisation puisque les consommateurs vont soutenir l’entrepreneur agricole de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur de son activité : de fonctions principales (production, marketing, logistique et distribution) à des fonctions support (ressources humaines, système d’information et administration). Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original. Texte intégral (1526 mots)

Quatre principes de l’Amap

Co-production, co-gestion et réciprocité apprenante

Militantisme et entrepreneuriat

![]()

LETTRE D’INFORMATION

La Terre

Inscription à la lettre d’information de La Terre

Votre adresse e-mail est utilisée uniquement pour vous envoyer notre lettre d'information et des informations sur les activités de La Terre. Vous pouvez vous désabonner à tout moment grâce au lien de désabonnement figurant dans la lettre d'information.

(117 mots)

🌱 Bon Pote

Actu-Environnement

Amis de la Terre

Aspas

Biodiversité-sous-nos-pieds

🌱 Bloom

Canopée

Décroissance (la)

Deep Green Resistance

Déroute des routes

Faîte et Racines

🌱 Fracas

F.N.E (AURA)

Greenpeace Fr

JNE

La Relève et la Peste

La Terre

Le Lierre

Le Sauvage

Low-Tech Mag.

Motus & Langue pendue

Mountain Wilderness

Negawatt

🌱 Observatoire de l'Anthropocène