13.01.2026 à 18:27

La DZ Mafia s’étend en France et montre « une volonté d’affaiblir l’État »

Marc Endeweld

Texte intégral (1007 mots)

Quelques jours après la visite d’Emmanuel Macron à Marseille, j’ai pris connaissance d’un rapport édifiant de trente-cinq pages sur « les influences nationales du crime organisé marseillais », rédigé à l’origine le 21 juillet 2025 par le SIRASCO (Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée), qui dépend de la direction nationale de la Police Judiciaire (PJ).

Rapportant de nombreux faits sur le trafic de stupéfiants en France, ce rapport multiplie les conclusions alarmantes sur l’infiltration de la DZ Mafia sur l’ensemble du territoire français, et fait nouveau, lance l’alerte sur les pressions exercées par ce groupe criminel à l’encontre des institutions de l’État, qu’elles soient policières et judiciaires, via des actes de corruption, mêlant chantages et menaces. Si la DZ est qualifiée par les policiers de « cartel » plutôt que de mafia, le rapport s’inquiète des conséquences à plus long terme de cette stratégie d’emprise sur l’intégrité de l’État et de son autorité. Ce rapport fait suite à une première note confidentielle de quatre pages dont Le Parisien avait dévoilé quelques éléments au printemps 2025. Voici, en exclusivité, le détail de ce nouveau rapport.

« Un niveau de menace actuel parmi les plus élevés »

10.01.2026 à 19:40

Novasco, Atos : l'État plutôt complice qu'otage

Marc Endeweld

Texte intégral (5542 mots)

C’était l’un des derniers fleurons de la sidérurgie française. Ascométal n’est plus. Spécialisé dans la production d’acier haut de gamme notamment pour l’automobile, le groupe – rebaptisé Novasco par son dernier repreneur – n’a pas survécu à son quatrième redressement judiciaire en onze ans. Seul le site de Leffrinckoucke dans le Nord, près de Dunkerque, sera repris par un collectif d’industriels mené par une PME ardennaise Métal Blanc. 144 postes devraient être conservés. Tous les autres sites devront fermer. Au final, c’est 549 salariés qui se retrouveront sur le carreau.

L’affaire constitue un énorme échec pour l’État. En juin 2024, le repreneur, Greybull Capital, fonds d’investissement britannique, s’était engagé à investir 90 millions d’euros si les pouvoirs publics en mettaient 85. L’État s’est acquitté de sa promesse. À l’inverse, Greybull n’a posé sur la table que 1,5 million. L’humiliation pour les pouvoirs publics. Aujourd’hui, le ministre délégué chargé de l’industrie, Sébastien Martin, ne peut que se contenter de « saisir les tribunaux afin de mettre en cause la responsabilité de Greybull », qu’il qualifie de « voyou », en ajoutant : « L’impunité pour les fonds d’investissement, c’est terminé. Greybull doit aux salariés, aux habitants d’Hagondange et à tout ce territoire 88,5 millions d’euros. » Cette indignation vaine ne peut dissimuler l’impuissance criante.

Détournement de l’État au profit d’intérêts privés

Mais l’impuissance est la conséquence de l’(in)action de l’État. Dans ce dossier Ascométal/Novasco, cela fait plus de dix ans que l’État soutient chaque repreneur sans suivi coercitif. Résultat : 205 millions d’euros injectés à fonds perdu. Le premier, Frank Supplisson [ancien conseiller de Nicolas Sarkozy désormais condamné par la justice], a eu droit, en 2014, à 35 millions d’euros par le biais du Fonds de développement économique et social. Et à 3 millions d’euros de la région Lorraine. Le second, Swiss Steel, qui a repris le groupe en 2018, a bénéficié au moment de la pandémie de Covid-19 de 90 millions d’euros de prêt garanti par l’État.

Au final : une casse sociale et stratégique : trois sites sur quatre liquidés, un savoir-faire d’aciérie spéciale perdu, l’approvisionnement remplacé demain par des importations chinoises.

La logique se répète. Pour un semblant de paix sociale éphémère, l’État donne les clés, y compris financièrement, à des fonds vautours, plutôt que d’assumer une politique industrielle cohérente et coordonnée, mais qui impliquerait un engagement plus profond dans les décisions économiques des entreprises à redresser, tant comme actionnaire que donneur d’ordre. Cet asservissement délibéré est au cœur des conceptions néolibérales : un détournement des missions de l’État au profit d’intérêts privés à court terme.

Dans ces dossiers, si l’État continue « d’arroser », c’est pour gagner du temps, pas pour prendre la responsabilité de choix industriels, qui contreviendraient à la doxa de Bercy de la défaite annoncée et du désengagement au profit du seul marché. À l’heure où les chocs géopolitiques se multiplient, cette stratégie d’impuissance ne peut être qu’une impasse. D’autant que les États-Unis de Trump ou la Chine n’ont guère de pudeur à intervenir directement et massivement dans l’économie sur les secteurs stratégiques.

Un acteur industriel commente : « Avec NovAsco, l’État a payé 205 millions d’euros en dix ans pour maintenir artificiellement en vie un sidérurgiste, avant d’accepter sa liquidation et de découvrir, trop tard, qu’il avait “fait confiance à un fonds voyou”. Avec Atos, l’État est en train de refaire la même chose, mais à une échelle systémique : en validant un Plan de Sauvegarde Accélérée (PSA) qui a transféré le contrôle à six fonds vautours anglo-saxons, sans new money ; en mettant sur la table environ 550 millions d’euros pour reprendre l’activité de supercalculateurs Bull/HPC dans des conditions non viables industriellement, validant de facto le plan des créanciers.»

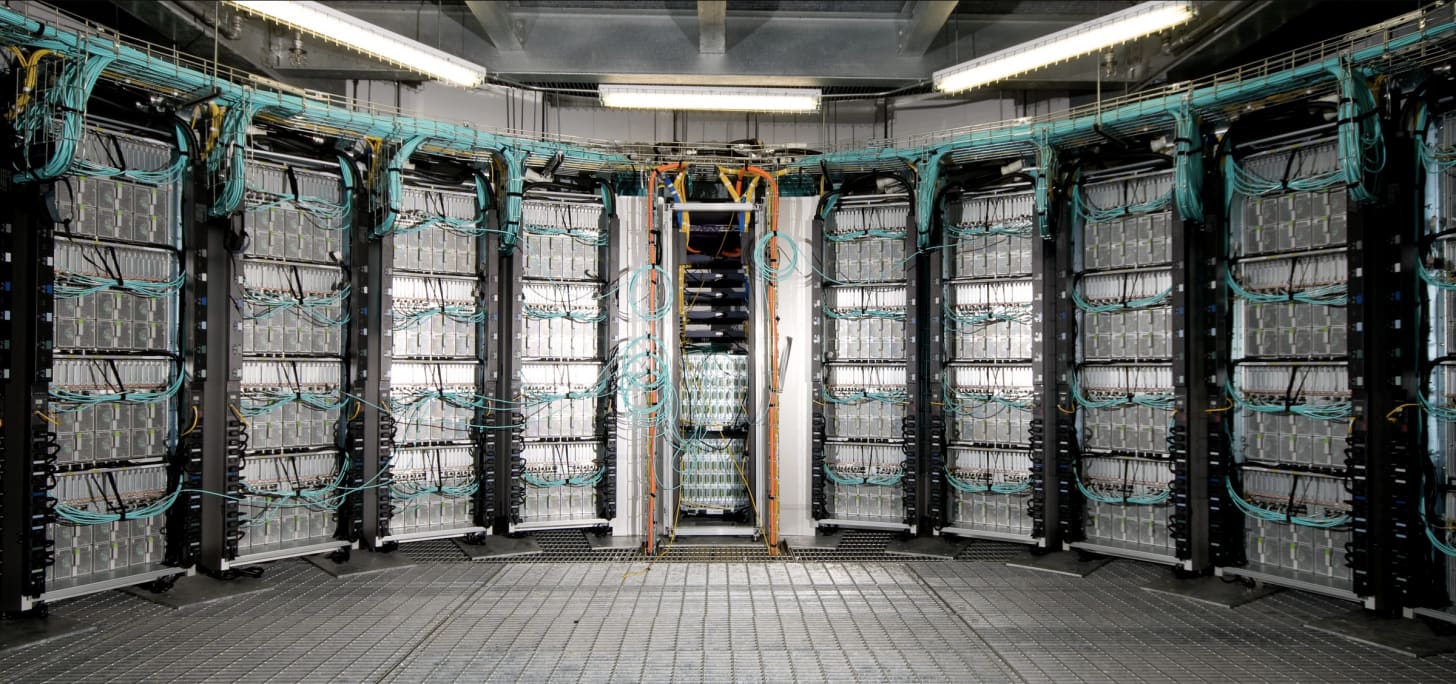

Une activité supercalculateurs non viable

En ce premier trimestre 2026, l’État doit en effet finaliser le rachat des activités stratégiques d’Atos comme il s’y était engagé l’année dernière. Si la sauvegarde dans le giron national de l’activité supercalculateurs est une manière de préserver in extremis l’autonomie de la dissuasion nucléaire française (car la Direction des Applications Militaires, qui gère la dissuasion, s’équipe depuis une vingtaine d’années en supercalculateurs Bull pour tester ses armes), sur le plan économique, rien n’est réglé.

Car l’activité supercalculateurs n’est pas viable économiquement de manière isolée. Ces grands contrats de très long terme signés avec quelques institutions ou quelques grandes entreprises ne permettent à eux-seuls d’assurer une profitabilité suffisante. Et ce n’est pas la seule difficulté : « Même si j’ai alerté sur l’avenir de cette activité supercalculateurs et poussé à sa reprise par l’État, dans l’avenir, la prise de contrôle direct de cette seule activité pourrait empêcher de remporter des marchés avec des États étrangers », remarque un ancien haut cadre d’Atos. Autrement dit : les britanniques, qui, par le passé, ont contracté avec Atos via l’AWE (Atomic Weapons Establishment, l’équivalent de la DAM), souhaitent-ils que leurs supercalculateurs mobilisés pour leur dissuasion se retrouvent sous contrôle direct de l’État français ?

Même son de cloche du côté d’un initié du dossier qui, lui aussi, s’est mobilisé ces derniers mois sur la sauvegarde d’Atos et de ses activités stratégiques : « Certes, on a évité une énorme catastrophe sur les activités les plus sensibles. Mais le problème n’est pas résolu : il n’y a pas de financement, pas de soutien du ministère des Armées qui préfère commander un calculateur aux États-Unis, et il n’y a toujours pas de coordinateur du sujet au niveau ministériel. C’est le statu quo sans volonté de modernisation.»

Pompe à cash pour des montages fragiles

Sur le front économique, malgré les différences de secteurs, il y a davantage de similitudes qu’on pourrait croire entre le dossier Ascométal et Atos. Dans les deux cas, l’État choisit de facto les repreneurs, signe les chèques, ferme les yeux sur leurs réels mobiles (des spéculateurs à courte vue), et n’a exigé ni garanties sérieuses, ni clauses de restitution, ni contrôle effectif.

De fait, comme le critique un spécialiste des reprises industrielles, « l’État accepte de fonctionner comme pompe à cash pour des montages fragiles. On préfère naturaliser le désastre : la sidérurgie serait condamnée, les marges s’effondreraient forcément, la mondialisation l’imposerait. Dès lors, le débat ne porte plus sur les décisions, mais sur la manière “d’accompagner la fin”. Or, l’État n’est pas un guichet. Il devrait être le garant de la continuité stratégique. Son intervention devrait donc être conditionnelle et finalisée.»

De fait, depuis trois ans déjà les alertes s’enchaînent sur la situation du groupe Atos, sans inflexion du cap, notamment de l’État. En décembre 2024, un plan de sauvegarde accélérée (PSA) est homologué par le Tribunal de Commerce de Paris avec l’aval du CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle) et de l’APE (Agence des participations de l'État). Ce PSA reçoit donc une caution étatique. Sur le papier, il doit assainir la dette, favoriser le refinancement du groupe, et créer les conditions de son redressement. Dans les faits, il a permis un changement de contrôle de fait – non prévu dans le cadre du PSA –, par le transfert d’environ 80 % du capital à six fonds créanciers anglo-américains via un mécanisme de conversion de dette. Tout cela sans injection d’argent frais (« new money »), sans débat actionnarial réel, sans aucun plan industriel détaillé et public, et sans soutiens bancaires classiques.

Les leviers tenus par les fonds vautours

Au final, le capital et les leviers de gouvernance sont intégralement tenus par des fonds vautours, absents des conseils d’administration. Ils ont donc les leviers de pouvoir sans les responsabilités. Comme attendu, la direction d’Atos n’arrive pas à respecter ses engagements économiques pris dans le cadre du PSA. Dès mai 2025, le management présente « Genesis ».

Ce nouveau « plan » interne à l’entreprise entérine – sans réaction des organes de la procédure précédemment initiée – l’échec des hypothèses du PSA (qui tablait sur une remontée du chiffre d’affaires et une amélioration de la MOP, marge opérationnelle…) ; organise des cessions d’actifs, notamment la vente du pôle supercalculateurs (HPC/BullSequana) à l’APE ; prévoit enfin 2 500 suppressions d’emplois en France dès 2025, et jusqu’à 25 000 suppressions dans le monde d’ici 2026, soit près de 30 % des effectifs. Aucun axe structurant de reconquête n’y apparaît : pas de stratégie offensive sur le cloud, pas de repositionnement sur l’IA (Intelligence Artificielle), pas de plan de reconquête commerciale. À la presse, ce plan est pourtant présenté comme une solution de redressement de l’entreprise.

Les indicateurs virent au rouge écarlate

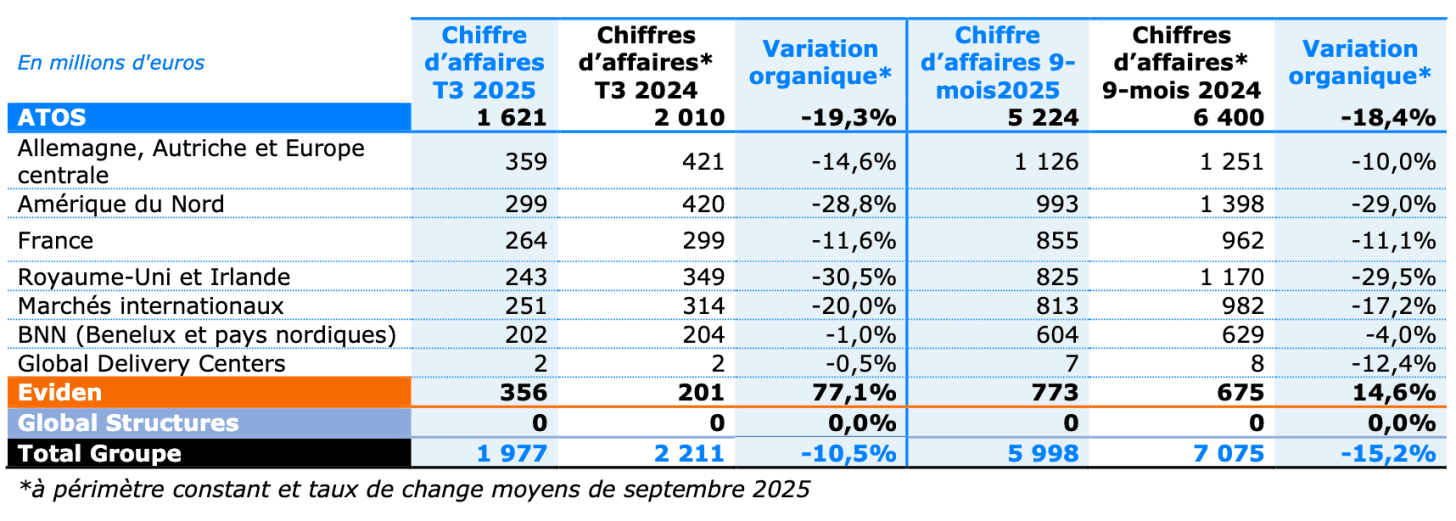

Rien n’est plus faux, et on va très vite s’en apercevoir. Dès l’été et l’automne 2025, les indicateurs virent au rouge écarlate. aucun d’entre-eux ne confirme un redressement : le cours de bourse ne remonte pas suffisamment, il végète à un niveau résiduel, sans rapport avec les valorisations de 2020 ; les prévisions de chiffre d’affaires 2025 sont une nouvelle fois revues à la baisse de plus de 700 M€ ; la marge opérationnelle visée tourne autour de 3 %, là où elle dépassait 6 % il y a quelques années ; surtout, le book-to-bill1 s’affaisse autour de 66 %, révélant l’assèchement du pipe de commandes ; le PSE (Plan de Sauvegarde l’Emploi) est retoqué par l’auditeur social pour ses ciblages ad hominem et ses catégories artificielles (ce PSE est contesté par la CGT) ; l’omerta sur le cash persiste : les communications financières de l’entreprise sont « nettes de » – grâce notamment à l’affacturage, cette opération qui permet à une entreprise de céder ses créances clients (factures) à un organisme spécialisé pour obtenir un financement immédiat, améliorant sa trésorerie, ou grâce aussi aux effets de change entre les différents pays où Atos est présent –, sans vue claire au final de la trésorerie disponible ni du BFR (Besoin de fonds de roulement2).

Le tableau est donc celui d’une entreprise en déliquescence accélérée, pas d’un groupe en voie de stabilisation. Pour maintenir financièrement à flot le bateau Atos, la direction joue en fait sur les coûts, et non sur l’activité qui se retrouve en forte baisse. Lors de la communication financière du groupe sur le troisième trimestre 2025, la baisse du chiffre d’affaires est particulièrement marquée sur les marchés de l’Amérique du Nord (– 28,8 % sur un an) et du Royaume-Uni/Irlande (– 30,5 %). C’est une chute significative, car la plupart des contrats d’Atos sont des contrats de long terme auprès d’entreprises dans lesquelles le groupe informatique envoie des équipes d’informaticiens détachés. Il est donc très rare qu’Atos soit confronté à des fortes variations de ce genre. « C’est simple, c’est du jamais vu ! », s’exclame l’ancien haut cadre que j’ai interrogé.

Une communication très personnelle

Pour contourner ces chiffres et ces faits, les communicants d’Atos donnent dans la méthode Coué, comme lorsqu’ils doivent justifier cette baisse soudaine du chiffre d’affaires pour l’Amérique du Nord dans le dernier rapport financier : « Cette baisse s’explique principalement par les sorties de contrats intervenues en 2024 et par une nette réduction de périmètre de certains clients existants. L’activité ne bénéficie pas encore de l’amélioration de la dynamique commerciale, même si des signes de reprise sont perceptibles, avec une hausse des prises de commandes d’une année sur l’autre ».

Cette méthode, on la retrouve dans la communication très personnelle de Philippe Salle, devenu PDG d’Atos en février 2025. Depuis bientôt un an, ce financier spécialiste du marché de l’immobilier, multiplie les interventions dans les médias, grâce auxquels il peut diffuser ses formules chocs et autres récits sous Prozac. « J’adore les missions impossibles », déclare ainsi Salle en mai 2025 sur le plateau de BFM Business. Le même mois, il déclare à L’Usine Nouvelle : « Il est possible de refaire confiance à Atos ». En septembre, le même explique aux Échos : « L’instabilité n’est pas un obstacle, c’est un élan ». Et quelques temps plus tard, Salle donne une interview à Capital ou décroche un portrait complaisant dans L’Express : « Philippe Salle, le dernier pari pour sauver le fleuron français du numérique ». Toute occasion est bonne à prendre pour claironner qu’Atos est sur la voie du « redressement ». Cette saturation médiatique a un objectif : faire gonfler coûte que coûte le cours de bourse, indépendamment des résultats économiques de l’entreprise. Résultat, en décembre, Challenges va jusqu’à expliquer qu’« après cinq années d’effondrement quasi continu, Atos donne enfin le sentiment de reprendre pied. En Bourse, le titre a bondi d’environ 40 % en six mois ».

Près d’un quart de salariés en moins

On l’a vu pourtant, le récit enjôleur d’un « redressement Salle » s’épuise au contact des chiffres. On ne redresse pas un groupe en vendant ses organes et en creusant le déficit de commandes. Le rapport du cabinet Syncéa, réalisé pour le comité social et économique d’Atos France, n’est pas dupe de l’activisme apparent de Philippe Salle : « la restructuration financière a permis d’éviter une crise de liquidité immédiate, mais elle ne constitue en aucun cas une solution pérenne aux fragilités structurelles du groupe. »

Pour en arriver là, Atos a largement taillé dans ses effectifs. Près d’un quart des salariés ont quitté le groupe, avec en perspective, une organisation transformée largement « offshore », avec 60 % des effectifs localisés dans des pays à bas coûts à l’horizon 2028. Le rapport Syncéa pointe ainsi une fragilité persistante de l’activité commerciale affaiblie par les restructurations successives. Pire, il souligne un retard pris par le groupe sur les nouveaux marchés : « Le développement de l’IA apparaît à ce stade davantage comme un axe stratégique de repositionnement que comme un relais de croissance immédiatement identifiable. »

Cette analyse est partagée par de nombreux spécialistes dans le numérique, comme l’un d’eux m’en fait part : « Techniquement, c’est une catastrophe absolue. Le modèle économique va être bousculé avec l’IA. Atos est toujours en retard. Le groupe n’a aucune agilité. Même s’il y a un savoir-faire ». Même constat pessimiste du côté de Marc Prily, le blogueur qui écrit sur Atos depuis des années, à qui l’entreprise réclame 1 million d’euros pour diffamation : « Atos se fissure de partout », écrit-il dans l’un de ses derniers billets. Et Prily de constater les nombreux départs du groupe dans le haut management, notamment ceux de Clay Van Doren, présenté comme étant le numéro 2 du groupe, mais aussi de Nick De La Vega, le directeur commercial, ou d’Alexa Van Den Bempt, responsable des partenariats globaux.

Promotion immobilière ou plan souverain ?

« Salle, c’est en fait un promoteur immobilier. Il essaye de rationaliser. Atos n’est plus qu’une affaire financière. Les dirigeants ne font que de la finance, ils n’ont aucune vision longue d’Atos », cingle un chef d’entreprise qui s’est intéressé au groupe il y a quelques mois.

Au final, dans toute cette histoire Atos comme dans le cas Ascométal, l’État a offert une liquidité à des fonds qui ont pris le contrôle sans mettre de capital propre, et paie encore pour récupérer ce qu’il aurait dû préserver en amont. Dans ce contexte, il devient difficile de présenter l’État comme une victime ou un otage qui « subit » le plan de fonds vautours. Car l’État est de fait leur co-financeur et leur co-garant.

Reste-t-il le temps de faire autrement ? L’État pourrait-il encore décider de troquer ce PSA mort-né pour un plan souverain d’ampleur ? Malheureusement, la situation politique sert de prétexte pour empêcher toute alternative.

Atos n’est pourtant pas une entreprise en ingénierie informatique comme une autre. De par son histoire, le groupe se trouve au cœur des enjeux souverains de la France : supercalculateurs utilisés pour la recherche, l’énergie, le climat, parfois la dissuasion. Cybersécurité et systèmes critiques pour des ministères régaliens, des opérateurs d’importance vitale et des infrastructures sensibles. On retrouve aussi Atos dans le nucléaire, le ferroviaire, le spatial, la santé, la défense. Et l’État ne peut plus faire l’impasse : une solution souveraine doit être proposée et vite dans le numérique, tant sur le cloud, le calcul intensif, que l’IA… Sans ça, toute souveraineté (y compris européenne) sera mission impossible face aux États-Unis et à la Chine.

À relire :

Atos : « la bombe », le banquier et la justice, The Big Picture, 12 juin 2025.

« Qui veut la peau du groupe ? » : Atos, une liquidation qui ne dit pas son nom, Marianne, 30 janvier 2025.

Le géant informatique Atos bientôt liquidé aux frais de la princesse ? Marianne, 25 mai 2024.

Atos : la fuite en avant de Meunier et le bal des prédateurs, The Big Picture, 26 septembre 2023.

Atos / Eviden, les doutes de « la place de Paris », The Big Picture, 2 août 2023.

Rien ne va plus chez Atos : vers un démantèlement ? The Big Picture, 31 juillet 2023.

Le fiasco du projet de découpage d’Atos, The Big Picture, 15 avril 2023.

À écouter :

Atos, comment échouer dans un domaine à succès, France Culture, 7 mai 2023.

Le Book-to-bill désigne un ratio couramment utilisé dans le secteur industriel, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs et de la haute technologie. Le ratio book-to-bill correspond au rapport entre les nouvelles commandes signées par l’entreprise (Bookings) et les facturations enregistrées au cours d’une période donnée (Billings), indiquant la dynamique commerciale. Un ratio > 1 signifie plus de commandes que de ventes (expansion), < 1 l'inverse (ralentissement), et peut correspondre à un risque d'épuisement du carnet de commandes.

En finance, le BFR est l'argent nécessaire pour financer le cycle d'exploitation (stocks, créances clients) avant que les ventes ne rapportent. Autrement dit, le BFR est la mesure des ressources financières qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses d'exploitation nécessaires à la production) et aux encaissements (commercialisation des biens et services) liés à son activité.

04.01.2026 à 23:32

Macron dans les mains de Trump : la vraie histoire

Marc Endeweld

Texte intégral (1593 mots)

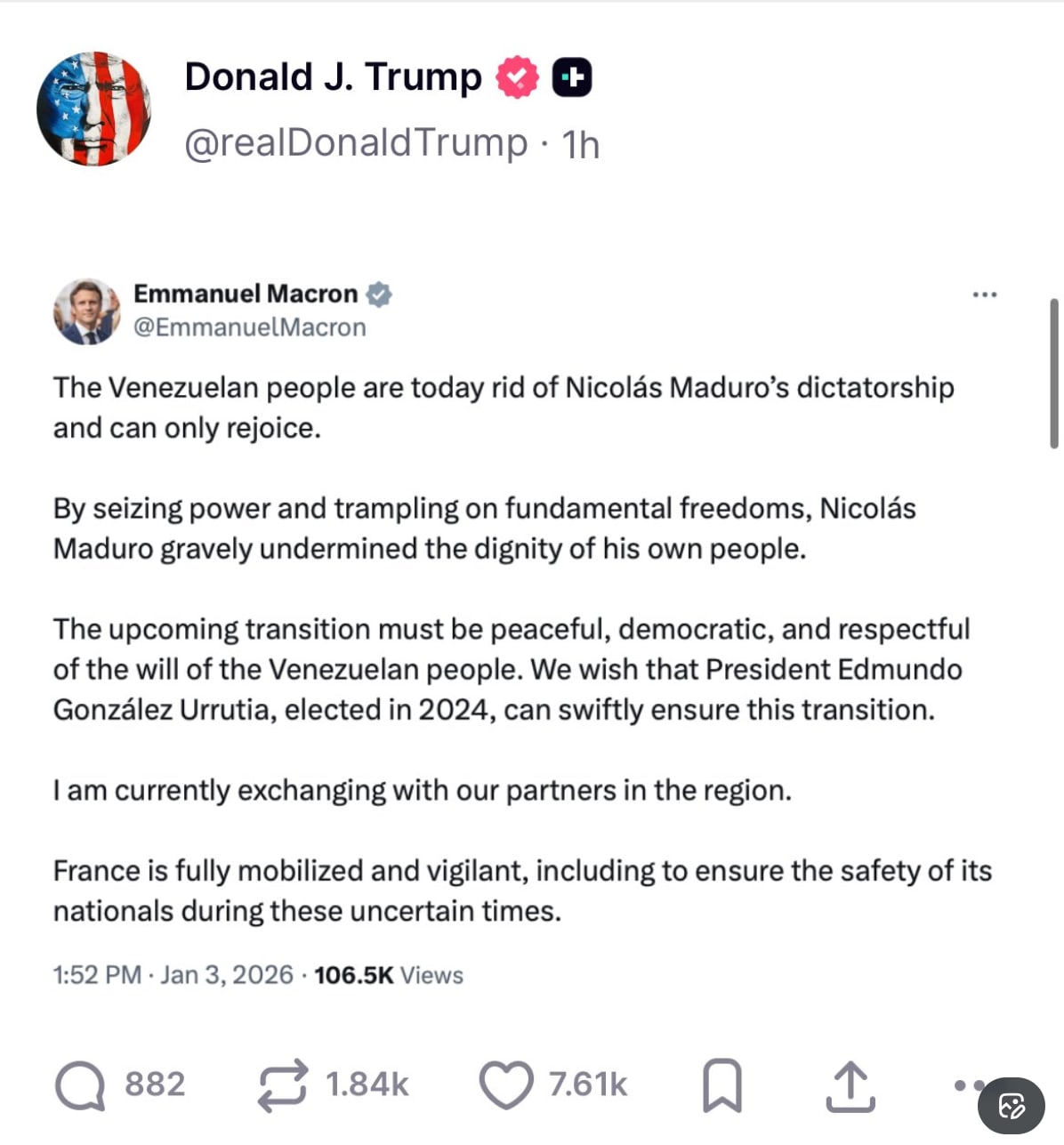

Silence… Puis quand enfin la réaction arrive, c’est un docile alignement d’Emmanuel Macron à Donald Trump. Il finit par poster à 19h30 (heure de Paris) un message sur X dans lequel il semble justifier et non condamner la violation flagrante par les États-Unis du droit international :

« Je rêve, ou Macron ne dit rien sur l’illégalité ? »

Presque immédiatement, Donald Trump reposte le message d’Emmanuel Macron sur son réseau social Truth sans faire de commentaires. Si les “trumpistes” français se réjouissent alors bruyamment, tant dans ce qui reste de la macronie qu’à l’extrême droite, nombreux sont ceux à gauche qui s’étonnent d’un tel renoncement de la part d’un président français – la nécessité de préserver le droit international est pourtant un pilier de la diplomatie française depuis des décennies –, faisant part de leur « étonnement » ou même de leur « honte ».

« Je rêve, ou Emmanuel Macron ne dit rien sur l’illégalité de l’intervention des États-Unis, ni sur les prétextes grotesques de Donald Trump pour couvrir son appétit insatiable de pétrole ? », s’étonne ainsi Marine Tondelier, la secrétaire nationale d’EELV sur le réseau bluesky. On retrouve cette même indignation ou incompréhension chez certains ex-macronistes charmés en 2017 par les discours d’Emmanuel Macron sur « l’Europe puissance ».

Certes, le président français n’est pas le seul dirigeant européen à accorder un blanc-seing à Donald Trump et à démontrer ainsi l’extrême vassalisation de l’Union Européenne aux États-Unis. Le chancelier allemand Friedrich Merz – fait peu rappelé, ex président de la filiale allemande du fonds d’investissement américain Blackrock – explique ainsi dans des messages alambiqués sur X que « l'évaluation juridique de l'intervention américaine est complexe et exige un examen approfondi ». On est bien loin des positions de 2003 de Jacques Chirac et Gerhard Schröder contre la guerre en Irak.

« Avec moi, ce sera la fin d’une forme de néoconservatisme »

Par cette posture sur le dossier vénézuélien, Emmanuel Macron n’hésite pas à rompre avec la tradition diplomatique française du droit international. Surtout, le président français contredit ses propres déclarations de juin 2017 dans Le Figaro : « Avec moi, ce sera la fin d'une forme de néoconservatisme importée en France depuis dix ans. La démocratie ne se fait pas depuis l'extérieur à l'insu des peuples. La France n'a pas participé à la guerre en Irak et elle a eu raison. Et elle a eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye. Quel fut le résultat de ces interventions ? Des États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes. Je ne veux pas de cela en Syrie.» Ces déclarations amènent alors nombre d’experts en diplomatie et en géopolitique à considérer un peu vite qu’Emmanuel Macron revient à une tradition diplomatique « gaullo-mitterrandienne », après les quinquennats Sarkozy et Hollande qui s’en étaient bien éloignés.

Comme souvent avec Macron, il ne faut pas s’en tenir aux discours, aux engagements, aux grandes déclarations et autres effets de communication. Et même si le communicant Ismaël Emelien a voulu en 2017 rapprocher son produit Macron de Barack Obama en organisant un « call » avec l’ancien président américain, c’était un mensonge. Depuis bientôt neuf ans, on le constate dans la politique menée par Emmanuel Macron et son exercice du pouvoir. Mais, dès 2017, le président français était en réalité bien plus proche d’un Donald Trump, tant dans son rapport au monde et à la politique, que par les réseaux qu’il a mobilisés pour son élection…

« Rien n’est jamais écrit à l’avance »

30.12.2025 à 19:58

Macron : « Ce type me pompe l'air. Il veut toujours faire des photos avec moi »

Marc Endeweld

Texte intégral (793 mots)

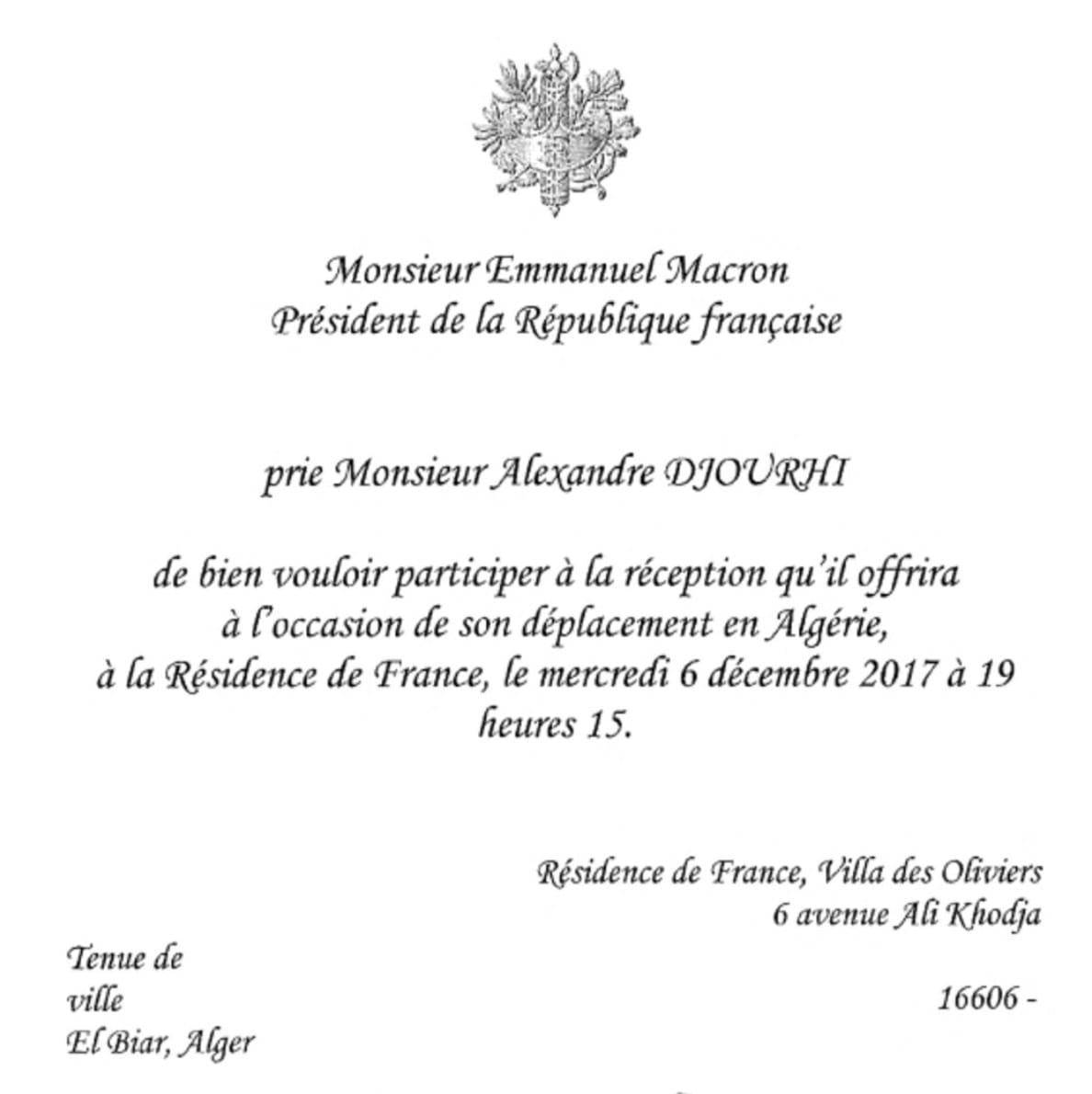

Ce soir-là à Alger, la rencontre fut furtive entre Emmanuel Macron et Alexandre Djouhri. Ce 6 décembre 2017, le jeune président est alors en visite officielle en Algérie, et le soir une réception est organisée par l’ambassade à la résidence de France pour la communauté française. On l’apprendra quelques jours plus tard dans un article du Canard Enchaîné, mais Alexandre Djouhri y a été officiellement invité.

25.12.2025 à 20:00

Non-dits, guerres de réseaux et chantages entre Paris et Alger

Marc Endeweld

Texte intégral (1193 mots)

Pour la famille de Christophe Gleizes, le 3 décembre, c’est une cruelle désillusion. Ce jour-là, la cour d’appel de Tizi Ouzou confirme la condamnation du journaliste français, collaborateur de So Foot et Society, à sept ans de prison ferme. Sept ans. Depuis, Sylvie Godard, la mère du journaliste a adressé une lettre de demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune, invoquant un « geste d’humanité ».

Cela fait presque six mois que le journaliste Christophe Gleizes est incarcéré en Algérie. Ce n’est pourtant que tout récemment que le monde du foot se mobilise. Les autorités françaises, de l’Élysée au Quai d’Orsay, ont conseillé à la famille de faire « profil bas » depuis l’arrestation du journaliste en mai 2024. Un conseil de realpolitik puisque depuis 2023, les bras de fer se multiplient entre la France et l’Algérie, et les diplomates du Quai et de l’Élysée cherchent surtout à calmer le jeu.

La liste est longue : désaccords sur les visas, divergences au Sahel, tensions mémorielles… Mais c’est l’alignement de la France le 30 juillet 2024 sur les positions du Maroc concernant le Sahara occidental – « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », affirme Emmanuel Macron dans une lettre adressée au roi Mohammed VI – qui aboutit à la rupture entre Alger et Paris.

Les tenants d’une ligne dure

Depuis cet été-là, les tenants d’une ligne dure tant à Paris qu’à Alger ont fait entendre leurs voix et souvent pris le dessus, contournant même à plusieurs reprises les canaux diplomatiques officiels. Si cela ne suffisait pas, dans chaque pays, le jeu des entourages présidentiels comme celui des oppositions internes au sein des appareils étatiques ont rendu particulièrement complexe l’analyse de la situation : « Le fait qu’on fasse gaffe n’a rien changé à la situation. On en est au point où l’on ne sait plus ce qui sert Christophe et ce qui ne le sert pas. On aimerait surtout comprendre les rapports de force, d’une opacité totale, qui se jouent en Algérie autour du pouvoir », confiait début décembre Maxime Marchon, directeur du développement de So Foot. Je vous propose dans cet article de décrypter davantage tous ces réseaux de pouvoir – parfois proches d’intérêts étrangers – tant en France qu’en Algérie qui embrument souvent les relations entre les deux pays.

30.11.2025 à 23:58

Des policiers assurant la protection privée d'Izzat Khatab renvoyés devant le tribunal

Marc Endeweld

Texte intégral (1671 mots)

En janvier 2019, alors que le feuilleton Benalla avait commencé six mois plus tôt, et continuait à bousculer les plus hautes instances de l’État, le quotidien Libération publiait une enquête exclusive sur « le sulfureux bienfaiteur de Benalla », Mohamad Izzat Khatab. Un étrange syrien d’une cinquantaine d’années, réfugié en France depuis dix ans environ selon Libération, et menant la grande vie dans les arrondissements chics de la capitale, écumant brasseries bourgeoises et clubs privés, et côtoyant jet setters et hommes d’affaires, toujours accompagné de gardes du corps comme s’il était un chef d’État.

Selon plusieurs sources (judiciaires et policières), Izzat Khatab et des policiers assurant sa protection privée entre 2017 et 2018 vont bientôt être renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, suite à une enquête de l’IGPN (L’inspection générale de la police nationale) qui a établi que plusieurs fonctionnaires de police avaient bien travaillé pour lui, sans autorisation.

Contacté, le parquet de Paris est resté silencieux. De son côté, l’avocate d’Izzat Khatab, Martine Malimbaum, m’explique ne pas être au courant pour l’instant d’un tel renvoi en procès pour son client : « À ce stade, je n’ai aucune info, et ça serait à quel titre ? » Selon mes informations, ces quatre à cinq policiers qui ont assuré la protection privée d’Izzat Khatab durant un an et demi ont été payés au black et n’étaient pas autorisés à travailler dans le domaine de la sécurité. Khatab serait poursuivi comme bénéficiaire de l’infraction.

Armes de service et véhicules avec gyrophares

J’ai contacté le service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) au sujet de l’existence de tels « ménages » de policiers. La réponse que j’ai reçue est très claire : « Un officier de sécurité comme tout fonctionnaire y compris de la police nationale doit consacrer son temps à son activité professionnelle (principe déontologique). Néanmoins il existe quelques exceptions, mais dans tous les cas un policier ne peut pas exercer une activité de protection dans le privé ». Et d’ajouter : « En outre, pour pouvoir exercer le policier doit obtenir une autorisation du CNAPS [Conseil national des activités privées de sécurité, ndlr] et doit aussi en informer la hiérarchie qui peut accepter, mais en règle général c’est non. Le fait d’exercer une activité de sécurité dans le privé sans autorisation constitue un manquement, selon l’art. R434-13 du code de sécurité intérieure.»

Au cours de l’enquête, les policiers auditionnés ont assuré à l’IGPN qu’ils avaient rencontré Izzat Khatab « par le bouche-à-oreille ». Selon mes informations, ils ont rencontré ce dernier par un certain Adel, un franco-tunisien cousin du dirigeant d’une société de sécurité privée qui a travaillé à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle du temps du préfet Alain Gardère, condamné depuis pour corruption et trafic d’influence. Les policiers qui ont assuré la protection d’Izzat Khatab proviennent ainsi de la PAF (police aux frontières) et de la Bac 93 (Brigade anti-criminalité). Selon plusieurs témoignages, les fonctionnaires de police assurant cette protection privée ont utilisé leurs armes de service ainsi que des véhicules équipés de gyrophares. Cette collaboration s’est mal terminée : pour le paiement de leurs heures de travail, les policiers ont réclamé plusieurs milliers d’euros à Izzat Khatab, en vain.

En septembre 2021, j’avais enquêté sur Khatab et j’avais découvert qu’Alexandre Benalla avait bien travaillé pour lui entre la fin 2015 et la mi 2016 (lire mon article publié désormais sur “The Big Picture”), avant de se mettre au service du candidat Macron. Selon plusieurs témoignages, le futur chargé de mission de l’Élysée se serait occupé durant cette période de gérer une équipe de gardes du corps chargée de la sécurité de l’homme d’affaires syrien.

Dans le grand appartement qu’il occupait 5 place de l’Alma avant 2020, dont le propriétaire était un russe fortuné, Izzat Khatab a ensuite pris l’habitude de recevoir Alexandre Benalla et ses acolytes Vincent Crase et Chokrim Wakrim pour fumer la chicha. Durant cette période, l’homme côtoyait aussi Marek Halter (qui connaît bien la Syrie pour avoir fréquenté la famille Ojjeh), ou encore l’imam Hassen Chalghoumi.

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD