Recensions et éclairages critiques sur les mouvements révolutionnaires, les gauches radicales et les dissidences artistiques et culturelles

03.07.2025 à 23:50

Simon Pirani, La Révolution bat en retraite. La nouvelle aristocratie communiste et les ouvriers (Moscou, 1920-1924) (The Russian Revolution in Retreat, 1920-24. Soviet Workers and the New Communist Elite), Paris, Les Nuits rouges, 2020 (édition originale en 2008), 420 pages, 18 €, traduction de Jean-Claude Lamoureux.

dissidences

Texte intégral (1691 mots)

Un compte rendu de Jean-Guillaume Lanuque

Voici une étude solide et tout à fait passionnante, fort utile pour comprendre le processus de « dégénérescence » d’une révolution, tout au moins de sa normalisation et de la difficulté à maintenir le flambeau de sa pureté et de son authenticité idéologiques. Simon Pirani a réalisé une thèse, sous la direction de Stephen A. Smith – auteur aux Nuits rouges de Pétrograd rouge et de Et la voie fut tracée… sur le mouvement communiste chinois dans les années 1920 – dont ce livre constitue un condensé. Effectuant au préalable un retour sur la période de la guerre civile, l’auteur insiste logiquement sur le poids déterminant des circonstances pour expliquer le recul de la démocratie dans le camp révolutionnaire, avec de surcroît le développement d’un culte de l’État chez nombre de bolcheviques (il cite l’influence déterminante de l’essai du socialiste étatsunien Edward Bellamy, Cent ans après ou l’an 2000). Au sortir de cette guerre civile, justement, le nouveau pouvoir refusa cette fois explicitement un retour à la démocratie populaire de 1917, proposant un nouveau contrat social aux ouvriers : en échange de leur expropriation politique passant par une démocratie corsetée et d’une discipline au travail facilitant la hausse de la productivité, leur niveau de vie progresserait.

Pour défendre cette thèse, Simon Pirani met à profit un panel de sources relativement large, issues d’entreprises moscovites, comptes-rendus de comités d’usines, PV des instances de direction locales du Parti communiste, dossiers syndicaux, rapports de la Tchéka… Le tableau qu’il dresse du Moscou de 1920 s’avère particulièrement sombre, même si la situation en province est encore pire. La ville est passée de deux à un million d’habitants, et si les plus grandes entreprises (employant plus de cent ouvriers) fonctionnent toujours, il n’en est pas de même pour les plus petites. Concernant ces ouvriers moscovites, justement, les plus politisés ont généralement intégré l’Armée rouge, tandis que les moins engagés retournaient à la campagne. La question clef du moment est bien sûr celle de l’approvisionnement alimentaire. Elle engendre parmi les ouvriers une exigence d’égalisation des rations, allant parfois jusqu’à la grève, comme pour les traminots en août 1920, combattue puis réprimée par les instances locales du Parti. Un des points les plus intéressants relevés par Simon Pirani concerne la dichotomie qu’il constate entre les mentalités des militants communistes marqués par la guerre civile (les cadres moyens, principalement), volontaristes et égalitaristes, guidés par l’espoir d’une mise en place rapide du communisme, et les dirigeants communistes, plus pragmatiques et moins soucieux d’une égalité stricte. C’est ce qui explique en partie ces tensions entre la base et le sommet du Parti en 1920 autour du sujet des privilèges et donc du bureaucratisme.

On retrouve cette préoccupation dans les grèves qui agitent la capitale début 1921, revendiquant souvent une plus grande égalité des rations face aux difficultés d’approvisionnement du moment (la conférence des métallurgistes en est un bon exemple). Pour autant, Simon Pirani insiste beaucoup sur l’absence d’une véritable situation révolutionnaire en lien avec l’insurrection de Cronstadt : il ne voit là qu’initiatives éclatées, sans coordination d’ensemble, et surtout sans revendications tournées directement contre les bolcheviques ; ces dernières ciblent surtout l’insuffisance démocratique. Et si elles sont parfois soutenues par des bolcheviques de la base du Parti, elles suscitent des instances de direction une réelle répression sous la forme d’arrestations ciblées voire de licenciements collectifs. Autre signe de cette vitalité de la base ouvrière, les élections au soviet de Moscou, qui ont lieu au printemps 1921, donc après le Xe congrès du Parti et l’adoption de la NEP. Si la majorité des élus sont toujours des bolcheviques, un quart relèvent du sans-partisme, surtout présents chez les travailleurs de l’industrie. Là encore, loin d’être le « cache-sexe » des socialistes-révolutionnaires (SR) ou des mencheviques, Simon Pirani insiste pour dire que le sans-partisme est une manifestation d’un ouvriérisme désireux d’accroître la démocratie, mais qui garde ses distances avec les partis, bolchevique comme d’opposition socialiste (ces derniers subissant tout au long de l’année des arrestations croissantes de leurs membres). Enfin, au sein du Parti bolchevique lui-même, la désillusion de militants face à la NEP et à ce qui est perçu parfois comme une trahison des idéaux originaux conduit à des démissions, explicites ou rampantes, à des suicides ou à des manifestations plus affirmées d’opposition : c’est le Parti socialiste ouvrier et paysan de Panioutchkine, les communistes de gauche révolutionnaires, le groupe de La Vérité ouvrière ou les Collectivistes (partisans d’Alexandre Bogdanov).

Il faut rappeler qu’au sein du Parti communiste, la majorité des militants sont utilisés dans l’appareil administratif, et une minorité affectée directement à la production, alimentant d’autant les inquiétudes d’un Lénine sur la bureaucratisation en marche. Pourtant, sur la purge menée à la fin 1921 afin de renforcer son caractère prolétarien, Simon Pirani montre bien que la réalité est contrastée : il prend l’exemple de deux commissions d’épuration de deux quartiers différents de Moscou, Khamovniki et Bauman. Si la première s’en prend effectivement à l’appareil et aux comportements incorrects de l’élite, la seconde, présidée par un collaborateur de Staline, vise plutôt les opposants ! Avec la hausse des salaires, de plus en plus sensible à compter de 1922, le recul de la part alimentaire dans les dépenses des ménages et le maintien de la journée de travail à huit heures, les revendications ouvrières portent davantage sur des considérations économiques. Pourtant, se repèrent toujours des exigences égalitaires, ainsi dans les campagnes lancées d’en haut afin de mobiliser les masses : la campagne anti-religieuse du début de 1922, centrée sur la confiscation des objets précieux de culte dans le but d’aider les victimes de la famine de la Volga, suscita un mol enthousiasme, et laissa parfois s’exprimer des critiques contre les « privilèges communistes ». De même, la campagne menée en faveur du procès des SR généra peu d’enthousiasme et une opposition substantielle, surtout dirigée contre la peine de mort que les accusés risquaient. Mais là encore, Simon Pirani insiste bien sur le choix fait par les ouvriers moscovites de soutenir le pouvoir bolchevique, qui avait lutté en actes contre les classes exploiteuses d’antan et se révélait capable d’accroître le niveau de vie. Le Parti, lui, renforçait son emprise sur les soviets et les syndicats, organismes dans lesquels la classe ouvrière, jugée insuffisamment consciente par les dirigeants bolcheviques, devait surtout suivre les consignes du Parti, détenteur lui de la conscience de classe.

Simon Pirani constate cette analyse de l’évolution politique du jeune État par des considérations sur le phénomène bureaucratique, inspirées principalement par les analyses antérieures de Cornélius Castoriadis et Claude Lefort. Il considère en effet cette expropriation politique de la classe ouvrière comme déterminante dans l’essor de la bureaucratie, qui n’est pas seulement imputable à l’importation dans le Parti et la machine étatique de comportements bureaucratiques apportés par des individus issus d’autres classes que le prolétariat. Pour preuve, il insiste sur la centralisation accrue du contrôle de l’appareil du Parti sur les échelons inférieurs (passant entre autres par la généralisation de la nomination des cadres) et sur l’accroissement des avantages matériels et financiers, contestés à la marge par le Parti lui-même. Ou comment des individus sociologiquement ouvriers sont parfaitement susceptibles d’être intégrés à un processus de bureaucratisation. L’année 1923 permet une comparaison utile avec la situation de 1921 : alors que le contexte est à l’inflation et à la fameuse « crise des ciseaux », les ouvriers moscovites se mobilisent dans des grèves éclatées, sans concertation ou mise en avant de revendications d’ordre politique : leurs demandes d’augmentation des salaires ou de paiement sans retard sont généralement satisfaites. Parallèlement à ce que Simon Pirani perçoit comme une validation implicite du nouveau contrat social, d’ailleurs, les derniers groupes d’opposition socialiste – Groupe ouvrier, Vérité ouvrière, mencheviques – sont démantelés ; autre indicateur fort, le fait que les élections au soviet génèrent une très forte abstention. Et ce n’est pas l’Opposition de gauche, pour l’auteur, qui suffit à infléchir la tendance, dans la mesure où elle réservait l’exercice de la démocratie ouvrière aux membres du Parti.

Avec la promotion Lénine et l’élargissement considérable des rangs communistes, début 1924, la métamorphose du Parti se confirme, d’une organisation d’avant-garde en simple courroie de transmission d’une élite dirigeante en cours de sédimentation. Le récit de Simon Pirani est centré sur Moscou, ce qui rend toute généralisation forcément hasardeuse, mais la limpidité de son intrigue et la profondeur de ses conclusions sont indispensables. D’autant qu’il en tire des leçons ayant valeur globale, critiquant ce qu’est devenue l’idéologie bolchevique et son influence sur tout le XXe siècle, la notion d’État ouvrier au premier chef, définitivement antinomique avec le socialisme à ses yeux.

03.07.2025 à 00:02

Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Paris, Zones, 2023, 232 pages, 20,50 € pour l’édition papier / 14,99 € pour l’édition numérique.

dissidences

Texte intégral (1414 mots)

Un compte rendu de Jean-Guillaume Lanuque

Passionnant essai que celui d’Anthony Galluzzo, à qui l’on doit déjà une étude précieuse sur La Fabrique du consommateur. Il s’attaque en effet à un des mythes du capitalisme contemporain les plus prégnants, les plus cardinaux, celui de l’entrepreneur génial, prototype du self made man, de l’individu issu de rien ou de pas grand-chose, capable de se hisser au sommet de la hiérarchie, bousculant de la sorte les pesanteurs sociologiques et les automatismes sociaux. La méritocratie en actes, et la preuve que le système capitaliste est ainsi capable de faire accoucher le génie méritant de son sein, dans une vision à la fois élitiste et démocratique car censément égalitaire.

Les premiers chapitres de l’ouvrage prennent l’exemple de Steve Jobs pour mieux déconstruire le récit élaboré par lui-même, son entreprise et ses divers thuriféraires. Face à la matrice emblématique, celle du garage de la famille Jobs comme berceau de l’entreprise à venir, Anthony Galluzzo déplace la focale pour se centrer tantôt sur le travail de conception de l’Apple I par un Steve Wozniak encore chez Hewlett-Packard, tantôt sur le collectif Homebrew, rassemblement de hackers et source d’émulation collective dont ont fait partie les deux Steve, tantôt encore sur Mike Markkula, premier financeur d’importance de la jeune pousse Apple grâce à qui les investisseurs lui apportèrent leur soutien. Surtout, face à une lecture de l’innovation qui tient de la destruction créatrice de Schumpeter, lui-même influencé par Nietzsche et la mythologie hindoue, l’auteur restitue l’histoire de l’informatique dans sa complexité et sa pluralité complémentaire. L’iPod, loin de la géniale invention surgie du néant, fut en réalité un assemblage issu des créations d’une multitude d’entreprises, la Silicon Valley et l’informatique de manière plus générale fonctionnant comme un écosystème où chacun est relié aux autres par des liens vitaux.

Outre cet élargissement spatial, il faut également compter avec un élargissement temporel. Battant en brèche la vision quasiment prophétique dont Steve Jobs aurait été saisie, quant à la nature de l’ordinateur personnel à venir, Anthony Galluzzo rappelle l’influence de sa visite dans le laboratoire de recherche de la firme Xerox, qui avait mis au point dès 1973 l’Alto, un ordinateur avec souris et interface graphique, sans parvenir à lui ménager une commercialisation appropriée. L’ensemble du milieu de l’industrie informatique savait également que la tendance allait dans le sens d’une miniaturisation croissante des composants, autorisant l’élaboration de machines à la taille de plus en plus réduite, et nombreuses sont les innovations diverses ayant permis à Steve Jobs de bâtir non sur du sable, mais sur des fondations déjà bien établies. Autre rappel fort utile, la dimension d’accapareur de Jobs, lui qui, comme d’ailleurs les autres entreprises de la Silicon Valley, faisait tout pour s’attirer ou conserver les services des meilleurs employés, loin de la vision idyllique d’un inspirateur pour son personnel. De quoi atténuer la dichotomie construite entre les hommes d’affaires, tel Bill Gates, qui seraient mus simplement par la recherche du profit, et les entrepreneurs, guidés par une vision humaniste et même artistique !

Enfin, l’État est généralement absent de ces histoires mythifiées, alors qu’il fut essentiel dans les premières décennies pour financer, via l’industrie militaire le plus souvent, la recherche et l’innovation ; Steve Jobs étant sur le plan idéologique un libéral fanatique, contempteur d’une éducation étatique et bureaucratique (il est partisan du fameux chèque éducation, cheval de Troie bien connu des libéraux en la matière). Finalement, cette construction biographique de Steve Jobs, qui mêle à la fois littérature romantique sur le génie et monomythe de Joseph Campbell, est un exemple paradigmatique de storytelling, une communication d’entreprise élaborée avec la complicité intéressée d’un certain nombre de journalistes. Car sans déconstruire la totalité de ce récit mythique et téléologique – ce qui supposerait l’accès à un très grand nombre de sources, y compris les archives d’Apple – Anthony Galluzo en montre bien certaines limites. Loin du marginal se hissant à la force de son seul talent, Steve Jobs a bénéficié et du capital culturel transmis par ses parents de classe moyenne, et de l’écosystème d’une Silicon Valley en phase de cristallisation. Même du point de vue générationnel, il s’inscrit dans une fenêtre d’opportunité relativement étroite, dont ont également profité certains de ses contemporains.

Anthony Galluzzo élargit ensuite le propos en s’intéressant à la progressive édification de ce mythe de l’entrepreneur. Il y voit l’accentuation de la littérature du succès (devenue aujourd’hui développement personnel), qui mettait déjà en valeur, y compris sous sa propre plume, un Benjamin Franklin, amplifiée à la fin du XIXe siècle par le courant idéaliste de la Nouvelle Pensée et plus encore par la massification des médias, à commencer par la presse, détenue en majorité par les entrepreneurs. Thomas Edison ou Andrew Carnegie font ici figure de symboles, semblables à des héros nationaux, personnalisant un succès économique, celui d’un pays, même si le retour au réel n’est que partiellement abordé par l’auteur, sinon pour insister sur les fenêtres d’opportunités dont ces générations profitèrent, comme Jobs ultérieurement ; il y aurait pourtant beaucoup plus à dire sur Thomas Edison, dont la figure fut valorisée par la littérature d’imagination de l’époque (voir à titre d’exemple Edison à la conquête de Mars de Garrett P. Serviss)… Ce mythe de l’entrepreneur fut revivifié par une école d’historiens dite révisionniste, dans les années 1940-1950, déterminée à revaloriser la place et le rôle des « barons voleurs », puis davantage encore à compter des années 1980 : dans un contexte de concurrence exacerbée avec le Japon, et de volonté de revanche géopolitique, les Etats-Unis avaient besoin de nouveaux mythes mobilisateurs. N’oublions pas, en effet, que ce mythe de l’entrepreneur s’inscrivait lui-même dans celui, plus large, du progrès sans fin porté par le capitalisme.

Dans son quatrième chapitre, Anthony Galluzzo tente une comparaison entre deux événements susceptibles d’écorner l’image positive de deux entrepreneurs : la fusillade de Homestead pour Carnegie, au début des année 1890, et la vague de suicides chez Foxconn en 2010 pour Steve Jobs. Le constat est sans appel : si la réputation du premier en fut durablement affectée, celle du second nettement moins, le capitalisme mondialisé ayant ceci de favorable aux grandes firmes qu’il invisibilise bien plus qu’à l’âge industriel les chaînes de production souvent délocalisées. L’auteur rappelle toutefois qu’au sein même de la Silicon Valley, deux marchés du travail coexistent, l’un pour les cadres, plutôt blancs et favorisés, l’autre pour des populations asiatiques ou latinos, ouvriers ou agents d’entretien ; le second étant lui aussi invisibilisé quant à l’image du lieu, toujours associé au premier.

Le dernier chapitre se penche sur la figure de l’entrepreneur, que de nombreuses études ont tenté de théoriser à partir des années 1980, sans aboutir à une définition convaincante et unanime. Anthony Galluzzo voir surtout dans ce mythe une naturalisation du marché, de sa justice, et partant de la hiérarchie en place, qui correspondrait à une simple hiérarchie des talents. Ainsi qu’il l’écrit, « Le mythe de l’entrepreneur est porteur d’une mystique innéiste, profondément antisociologique. » (p. 205) ; il fait ainsi partie des « (…) fictions nécessaires à la légitimation de l’ordre social. » (p. 207).

Un livre majeur, probablement aussi important dans son genre que l’Histoire populaire des sciences de Clifford D. Conner.

24.06.2025 à 13:48

Dominique Maisons, Drapeau noir, Paris, Éditions de La Martinière, 2024, 322 pages, 20,50 € pour l’édition papier / 14,99 € pour l’édition numérique.

dissidences

Texte intégral (1449 mots)

Un compte rendu de Jean-Guillaume Lanuque (avec l’aide amicale de Christian Beuvain)

Dominique Maisons est un auteur de polars, remarqué en particulier pour Avant les diamants, sur l’envers du rêve hollywoodien des années 1950. Avec Drapeau noir, il s’empare des lendemains du 6 février 1934 et de la manifestation des Ligues, source de la crainte d’une extrême droite désireuse de s’emparer du pouvoir, à l’image de ce qui arrive alors dans un nombre croissant de pays d’Europe.

Deux personnages se partagent le haut de l’affiche du roman. Pierre est comptable chez l’éditeur Denoël, une vie bien rangée qui cache un lourd passif : son père a été fusillé durant la guerre, à la suite de l’agression de son officier supérieur alors qu’un de ses camarades était mort dans ses bras et qu’un nouvel assaut était programmé. De ce traumatisme, Pierre a tiré un premier roman, qu’il cherche à faire imprimer afin de le soumettre à des éditeurs. C’est à l’occasion d’une visite dans une imprimerie qu’il fait la connaissance de Nina. Cette jeune femme est aux antipodes de Pierre : fantasque là où lui est rangé, imprévisible et sans ambition personnelle, anarchiste quand lui sympathise avec la SFIO. Un électron libre qui évoquera certainement à bien des lecteurs, à commencer par celui qui écrit cette chronique, une fille rencontrée jadis et qui nous fit rêver à un ailleurs incertain et tellement excitant… Pierre en tombe immédiatement amoureux, mais la relation qu’ils initient est loin d’être classique. Nina l’entraine dans les milieux libertaires, une proximité qui finit par menacer le grand projet de Pierre. Son patron, Robert Denoël, est en effet intéressé par la publication de son roman, mais à condition qu’il le retravaille et ne s’affiche plus avec ces milieux militants. Par ailleurs, bien que Nina refuse toute relation conventionnelle, jugée trop conforme aux normes bourgeoises, Pierre, de plus en plus attaché, cherche à expliquer ses absences inopinées et apprend ce faisant des choses sur son passé…

Drapeau noir est un roman bien documenté, riche en rencontres de célébrités (sans doute un peu trop dans son ultime partie, entre Hemingway, Errol Flynn ou André Marty !) qui parvient grâce à ses descriptions à nous plonger dans la vie parisienne du mitan des années 1930. Il met l’accent sur les milieux anarchistes, dans une période a priori moins travaillée par les romanciers que le tournant des XIXe et XXe siècles. L’intrigue permet justement de survoler bien des aspects du mouvement : les milieux libres, avec la communauté d’Ermont, naturiste et végétarienne, si actifs au début du siècle (voir Céline Beaudet, Les milieux libres. Vivre en anarchiste à la Belle époque, les éditions libertaires, 2006) ; la propagande par le fait, à travers le personnage d’Elsa, militante désireuse de frapper un grand coup et de « tuer du flic » (elle se fera surtout remarquer en envoyant du crottin sur les Croix-de-Feu !) ; le courant individualiste, la figure de Sébastien Faure faisant même une apparition. Les débats de cette époque sont également évoqués, entre les positions de Makhno et de Voline, mais aussi sur la question du positionnement à l’égard de l’antifascisme. Les anarchistes doivent-ils rallier une dynamique impulsée entre autres par leurs adversaires communistes[1], au risque du Front populaire ? Un questionnement commun à la France et à l’Espagne, qui traverse également les oppositions communistes. Derrière ces divergences, c’est toute la problématique de l’anarchisme comme aristocratie de l’esprit ou comme mouvement de masse, en prise avec le monde du travail, qui est posé[2]. Le moment du roman est à cet égard particulièrement bien choisi, puisque 1934 est l’année d’une fusion des organisations, donnant naissance à l’Union anarchiste puis à un groupe dissident, la Fédération communiste libertaire (intitulé organisationnel repris par Georges Fontenis dans les années 1950). Drapeau noir embrasse toutefois un tableau plus large, évoquant les déserteurs et autres opposants à la tuerie de 1914-1918, les violences perpétrées à l’égard des enfants au sein d’institutions censées leur venir en aide (la célèbre enquête d’Alexis Danan sur l’évasion d’enfants de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer est directement évoquée, Pierre rencontrant le journaliste), le combat pour les droits des femmes parmi lesquels celui d’avorter, jusqu’aux milieux des travestis parisiens et les campagnes haineuses qu’ils doivent affronter.

Nul hasard à voir Drapeau noir paraître pour la rentrée littéraire de 2024, une année marquée comme jamais par la crédibilité de l’arrivée de l’extrême droite organisée au pouvoir. En nous présentant avec sympathie les anarchistes des années 1930, Dominique Maisons cherche sans doute à défendre les fondamentaux d’une certaine extrême gauche, expression devenue si élargie et si confuse aujourd’hui qu’on trouve des anarchistes se réclamant de LFI … Les défendre aussi face aux outrances véhiculées par certains médias de nos jours (la surveillance exercée par les agents de l’État est aussi dans la ligne de mire), tout en insistant sur l’actualité d’un combat antifasciste, également brouillé, aujourd’hui, par le confusionnisme ambiant. L’auteur se permet même un clin d’œil à un groupe engagé s’il en fut, Trust, en imaginant une chanson intitulée « Antiphysique » dont certains vers sont très inspirés de « Antisocial » ! Autre référence pleine d’ironie, celle d’un François Mitterrand alors membre… des Croix-de-Feu ! Enfin, il semble faire sien l’acte d’accusation vis-à-vis du capitalisme, « (…) train fou (…) qui roule sur les cadavres des faubourgs, écrase la nature et brûle les plus faibles dans ses chaudières (…) » (p. 189).

L’épilogue de cette histoire forcément éphémère entre Pierre et Nina se déroule en pleine guerre d’Espagne[3], révolution trahie, avec une scène quasiment finale qui n’est pas sans évoquer le Land and Freedom de Ken Loach…

[1] À cet égard, relevons une petite erreur historique. Elsa s’interroge sur l’union des organisations ouvrières en déclarant, à propos des trotskystes alors entrés dans la SFIO : « Tu les vois marcher main dans la main avec ceux qui les massacrent ? (…) » (p. 160), c’est-à-dire les staliniens. Or, en 1934, les massacres de trotskystes qui vont suivre les grandes purges de 1936-1938 en URSS n’ont pas encore débuté… Page suivante, d’ailleurs, Dominique Maisons reprend la fameuse formule « deux trotskystes une organisation, trois une scission » pour l’appliquer au cas libertaire.

[2] « Si rien n’est fait pour amener le plus grand nombre à partager leur désir de révolution complète, soit le système perdurera, soit ils laisseront le champ libre à d’autres courants révolutionnaires, fascistes ou bolcheviques (…) », p. 46.

[3] L’épisode de la révolution espagnole semble moins connu de l’auteur que le milieu libertaire français des années trente. Relevons certaines erreurs flagrantes. Les Brigades internationales ne comportaient pas d’anarchistes, pas plus que de trotskystes déclarés (p. 251 et 288). Le drapeau de la CNT n’était pas noir, mais noir et rouge (p. 284). En ce qui concerne la presse, La Batalla n’est nullement un journal libertaire (p. 286), mais un organe du POUM (Parti ouvrier d’unification marxiste), organisation léniniste anti-stalinienne. Et le titre exact du journal de la CNT est Solidaridad Obrera et pas Solidaridad (p. 286). En revanche, le rôle néfaste de l’Eglise et des curés est bien noté (p. 264, 320).

14.05.2025 à 18:19

Emmanuel Brandely, Les historiens contre la Commune. Sur le 150e anniversaire et la nouvelle historiographie de la Commune de Paris, Paris, Les Nuits rouges, 2024, 176 pages, 15 €.

dissidences

Texte intégral (1323 mots)

Un compte rendu de Jean-Guillaume Lanuque

A Dissidences, nous avions découvert Emmanuel Brandely il y a de cela plus de vingt ans, lorsque dans un numéro de l’ancienne revue papier, nous avions rendu compte de son mémoire de maîtrise s’intéressant à l’OCI au cours des années 1970. Devenu depuis professeur d’histoire-géographie dans un lycée de Marseille, il a souhaité réagir à ce qu’il analyse comme une déformation de l’histoire de la Commune de Paris, une révision de sa nature socialiste en particulier, « (…) offensive idéologique qui se déploie contre la Commune en ce début de XXIe siècle sur le terrain, autrement décisif, de l’histoire. » (p. 12). Nulle surprise donc à voir le titre de son essai s’inspirer de celui de Paul Lidski, Les écrivains contre la Commune. À cet égard, il rappelle fort opportunément la différence de contexte entre le centenaire de 1971, réalisé dans une période où brillent les feux révolutionnaires, et le cent-cinquantenaire, survenu dans un monde majoritairement néo-libéral.

Sa cible principale est l’historien britannique Robert Tombs et son ouvrage Paris, bivouac des révolutions, édité en France par Libertalia[1]. Pour faire justice à la neutralité dont il se revendique, il dresse un portrait de l’historien et de ses autres travaux, encore inédits en langue française. Un constat édifiant, Robert Tombs apparaissant comme un souverainiste, libéral bon teint, qui tend à réhabiliter au moins en partie l’idéologie impériale de l’ancien empire britannique. Dans le détail, et au fil de sa lecture, il relève l’insistance sur l’ivresse des communards – véritable stéréotype de classe étudié récemment par Matthieu Léonard – , critique son idée que l’échec de la Commune signe la victoire de la République, ou que la Commune n’aurait fait que peu d’efforts en direction des femmes et de leur émancipation (se centrant sur l’absence de droit de vote, il néglige la reconnaissance par le nouveau pouvoir des compagnes et enfants, légitimes ou non, ainsi que leur action propre[2]). Sa minorisation de l’ampleur des victimes lors de la Semaine sanglante est également remise en cause, Emmanuel Brandely s’appuyant pour cela sur l’étude de Michèle Audin, La Semaine sanglante. Mai 1871. Légendes et comptes[3].

Quentin Deluermoz, qui avait fait paraître Commune(s), 1870-1871 : une traversée des mondes au XIXe siècle, est pour sa part critiqué en raison de sa dilution de l’événement Commune, de sa tendance à exonérer Thiers des responsabilités dans les exécutions massives de la Semaine sanglante, et de sa méconnaissance de Marx, pour laquelle les exemples sont nombreux. À ces deux historiens, il oppose Jacques Rougerie, Camille Pelletan (récemment réédité chez Libertalia) et Michèle Audin, donc. De manière plus systématique, il se penche sur certains exemples emblématiques de contestation récente visant des « mythes marxistes » : cela va de la limitation des salaires pour les dirigeants de la Commune (6 000 francs par an n’étant qu’un maximum, 3 000 francs la norme à côté des 2 000 francs d’un instituteur… ou d’une institutrice) à l’exonération des loyers, réelle inversion de la hiérarchie propriétaire-locataire, en passant par la transformation des entreprises fermées et abandonnées par leurs patrons en coopératives ou à l’opposition non-sensique entre peuple et prolétariat (deux termes pratiquement synonymes à l’époque), lutte des classes et antagonismes sociaux. La question du nombre d’élus de la Commune appartenant à l’Association internationale des travailleurs (AIT) s’avère particulièrement convaincante. Si Quentin Deluermoz les chiffre à 32 sur 92, Emmanuel Brandely rappelle que Jacques Rougerie, d’où provient cette évaluation, l’assortissait d’un « au moins », avant de le réévaluer à la hausse en fonction des élus actifs et surtout du départ de certains au fil des semaines.

Plus globalement, il insiste sur le refus de l’anachronisme, le socialisme du XXe siècle n’étant pas celui du XIXe ; « Nul doute que si la révolution bolchévique n’avait, comme la Commune, duré que 72 jours, il se trouverait aujourd’hui des historiens pour expliquer doctement, qu’au regard de son « maigre bilan », elle n’était « pas communiste » … » (p. 125).

L’idée d’une histoire « apaisée », qui serait en même temps plus scientifique, suscite à juste titre son ire. Dissidences s’était ainsi fondée sur l’idée d’une sympathie critique pour son sujet, les mouvements révolutionnaires sous toutes leurs formes, en faisant siennes les méthodes de l’investigation scientifique, mais sans jamais renier l’engagement personnel, forcément présent chez tout historien à des degrés divers, consciemment ou non. Il souligne à cet égard l’évolution de Jacques Rougerie, passé au fil des décennies d’une grille de lecture socialiste à une autre, plus républicaine libérale. Si le XXIe siècle a vu, au moins en partie, une forme d’intégration de la mémoire communarde par les institutions politiques, ce fut toujours, permettons-nous de le souligner, en tant que victimes, et jamais en tant qu’acteurs d’une subversion de l’ordre existant. Pour terminer, soulignons également que l’idée d’une Commune réduite à sa singularité unique, qui semble être partagée par plusieurs des historiens actuels cités, est aux antipodes de la vision prévalant dans la fiction contemporaine[4]…

[1] Nous l’avons pour notre part chroniqué sur ce même blog en son temps : https://dissidences.hypotheses.org/4810 Voici sa conclusion, délestée de ses notes : « Toutefois, en relativisant la profondeur révolutionnaire de la Commune de Paris, et en privilégiant plutôt les changements du temps long, Robert Tombs tend à effacer en partie la singularité propre de cette insurrection. Car finalement, cette révolution composite est tout à la fois crépuscule, aurore et zénith, et si la réalité est souvent fort éloignée des mythes, il est clair que ce sont eux qui ont considérablement forgé les réflexions politiques et les conceptions pratiques des révolutionnaires ultérieurs, à commencer par les bolcheviques. »

[2] Sur ce thème en particulier, voir Ludivine Bantigny, La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, chroniqué sur ce blog : https://dissidences.hypotheses.org/14587

[3] Ouvrage également chroniqué sur notre blog : https://dissidences.hypotheses.org/14225

[4] Voir notre article « La bibliothèque oubliée du mouvement ouvrier : 150 ans après, les mythes de la Commune plus vivants que jamais… », in Mouvement ouvrier luttes de classes & révolution. Revue d’histoire, numéro 4, juin 2022, p. 119 à 125.

14.05.2025 à 17:06

Jacques Camatte, Inversion ou extinction, La Grange Batelière, 2023, 126 pages, 10 €.

dissidences

Texte intégral (1560 mots)

Un compte rendu de Denis Andro

Le nom de Jacques Camatte (1935-2025)[1] sort un peu du milieu intéressé par la théorie et la critique sociale. Après Errance de l’humanité publié aux éditions La Tempête en 2021, qui reprenait des textes des années 1970 de la revue Invariance (créée en 1967 et qui fut peut-être, avec L’Encyclopédie des nuisances post-situationniste, une des sources de la critique de la société industrielle dans les dernières décennies du XXe siècle), cette édition propose des textes beaucoup plus récents, de 2019 à 2022.

Jacques Camatte, né en 1935, vient du petit courant bordiguiste (du nom du marxiste italien Amadeo Bordiga), qui prophétisait l’advenue de la révolution prolétarienne vers 1975. Il avait déjà abordé des questions théoriques comme la loi de la valeur, ou la spécificité de certaines formes comme la communauté paysanne russe. Il quitte le Parti communiste international en 1966 et renonce au début des années 1970 à la théorie marxiste du prolétariat, d’abord en adoptant le concept de « classe universelle » (en fait l’ensemble de l’humanité) puis à toute notion de classe sociale. Tout en poursuivant une réflexion sur Marx, sur les formes du mode de production capitaliste, il creuse de plus en plus profondément la question de la coupure des hommes et des femmes d’avec la nature dans le cadre de la dynamique folle du capital autonomisé. Sa pensée, originale (d’aucuns diront utopiste), s’oriente à partir de ce constat. Face à l’échec de la révolution, à la domestication, selon lui, du prolétariat par le capital, il décrit avec quelques autres dans Invariance le parcours de l’espèce humaine comme « errance », dans une séparation d’avec la nature. Jacques Camatte n’invite pas pour autant à ce que nous restions spectateurs et consommateurs, même dans des marges critiques : il évoque un « cheminement ». Il s’agit de ressaisir le fil de la relation substantielle à la naturalité, à la continuité avec la nature et de faire rupture avec la « psychose », dans un « immense abandon » de ce monde (« Ce monde qu’il faut quitter », 1974) vers un processus d’« inversion ». Ce processus d’inversion est encore non advenu. Il ne s’agit pas d’un retour au passé mais d’un saut qualitatif vers la communauté (Gemeinwesen) des hommes et des femmes dans une continuité avec la nature. Il n’est pas spéculatif, mais sensible : il touche, par exemple, à la conscience, à la fin de la répression de la naturalité des femmes et des enfants, etc. Camatte invoque une unité sens-cerveau. Il évoque l’anthropologue du geste et des outils André Leroi-Gourhan [2]. Camatte est sensible aux courants de « soulèvements de la vie » : ce fut le cas en mai 68, ou lors du mouvement lycéen de 1973 contre le service militaire, contre l’armée « école du crime », aspects que seuls les anarchistes ont véritablement soutenu, comme il l’indique. Invariance a aussi redécouvert des textes sur des pistes anciennes de rupture, comme ceux des anarchistes naturiens [3]. Enfin, un aspect du monde tel que nous le vivons est qu’il est placé sous le signe de l ’ « inimitié » : il nous faut sans cesse des ennemis, des concurrents. La dynamique de l’inversion sera – toujours selon Camatte – un écroulement du système techno-industriel, un abandon des villes, ces immenses pétrifications minérales, mais aussi de l’inimitié intérieure – pétrification psychique ou existentielle.

Après un prologue (« Cheminement », dans lequel l’auteur situe le cours de sa pensée) et une Introduction, les six textes réunis pour cette édition abordent, dans la perspective dont on n’a donné que quelques éléments, mais avec un sens aigu d’urgence, l’épidémie de Covid-19, caractérisée comme « virus de l’inimitié » (texte final « C’est ici qu’est la mort, c’est ici qu’il faut sauter ») et d’autres questions actuelles liées au risque d’extinction. Ils le font en recentrant encore plus nous semble-t-il le questionnement sur la dimension à la fois biologique et sensible, douée d’empathie, d’affect, de nos existences. Celles-ci sont de plus en plus mises à mal par la fuite en avant mégalomaniaque de l’ « espèce » dans l’« errance ».

Le risque d’extinction que peut représenter un virus comme le Covid-19 impose des mesures coercitives comme la distanciation sociale, qui détruit à son tour le contact physique, abrasant ainsi une dimension essentielle de l’être : le toucher ; bref « Pour vivre heureux vivons séparés ». Cet état diminué dans la séparation est pour l’auteur le résultat d’un processus historique de dégénérescence de l’espèce depuis les années 1980 : disparition du prolétariat, dont les conséquences sur la dérégulation de l’économie provoquant « l’accroissement indéfini de la production » sont comparées à celles sur le climat par la réduction des forêts (p. 42), dépression immunitaire liée à l’expansion des techniques de manipulation et à l’explosion des drogues. C’est l’emblème sinistre de notre devenir (texte « instauration du risque d’extinction »). Mais projeter sur les virus nos carences est une erreur, il faut plutôt pointer une défaillance dans le lien au continuum vital comme coexistence avec maints organismes vivants, dans notre corps même. La pensée de Camatte est encore plus subtile, elle ne s’arrête pas à un constat de délabrement (ce que l’on pourrait peut-être trouver chez des éco-réactionnaires). Citons un passage : « On peut affirmer que c’est comme si le corps de l’espèce signifiait qu’il n’en peut plus, qu’il n’est plus à même de supporter ce qui lui est infligé, qu’il ne peut plus assurer la guerre, qu’il entre en dépression, et ne peut plus supporter l’artificialisation. C’est comme si hommes, femmes et même enfants, s’étaient mis en grève pour refuser le diktat du mécanisme infernal qui les oppresse. Une grève qui a surpris tout le monde et qui a pris de court les dominants. Eux aussi, à un degré moindre, pâtissent de la même situation, et comme tout le monde, craignent la mort (reste de naturalité commun à tous et à toutes). Il s’est agi, de façon passive, d’un immense refus. Or, c’est à partir de là que peut s’initier une autre dynamique de vie » (p. 57).

Une logique lourde de notre époque est la « substitution », « remplacement de la naturalité par l’artificialité » (p. 48), forme extrême de délégation de nos gestes, qui ne se déploient plus en continuité dans les outils, de nos capacités psychiques, et triomphe de l’économie, « démarche caractérisée par la domination des objets sur les êtres » (p. 49). Ce phénomène s’étend aussi à la reproduction du vivant. L’auteur évoque ici entre autres le livre de Pièces et Main d’Oeuvre Alertez les bébés [4] (texte « Précisions sur le risque d’extinction »). A terme, se profile l’homme-machine, l’homme substitué. Jacques Camatte avance finalement (texte « Substitution et extinction ») que « seul un évènement imprévu, mais non improbable » (p. 125) pourrait provoquer une dynamique d’inversion. Une pensée qui, parfois, confine à une sorte de mystique (non religieuse) de la nature, mais qui frappe par ses fulgurances.

NB : Invariance existe aussi sur internet, avec des archives et même un glossaire, nécessaire. Certains textes sont traduits dans plusieurs langues. Les débats qui ont eu cours dans l’ultra-gauche depuis les années 1970 autour des thèses de Jacques Camatte sont facilement accessibles, par exemple des articles de Temps critiques.

[1] Depuis la rédaction de cette recension, Jacques Camatte est décédé le 19 avril 2025.

[2] Jacques Camatte, lui, fut enseignant de sciences de la vie et de la terre.

[3] Naturiens, végétariens, végétaliens et crudivégétaliens dans le mouvement anarchiste français, 1895-1938, Invariance n° 9, série IV, 1993. On trouve ce texte en ligne sur le site Archives autonomie.

[4] Pièces et Main d’œuvre : Alertez les bébés ! Objections aux progrès de l’eugénisme et de l’artificialisation de l’espèce humaine, Service compris 2020.

17.09.2024 à 12:19

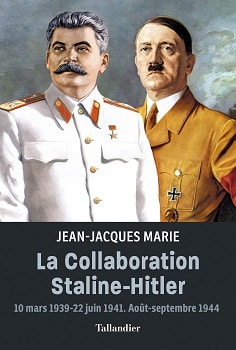

Jean-Jacques Marie, La collaboration Staline-Hitler. 10 mars 1939-22 juin 1941. Août-septembre 1944, Paris, Tallandier, 2023, 352 pages, 22,90 € pour l’édition papier / 16,99 € pour l’édition numérique.

dissidences

Texte intégral (1268 mots)

Un compte rendu de Jean-Guillaume Lanuque

Après s’être intéressé aux oppositions juvéniles dressées contre Staline au sein même de l’Union soviétique, Jean-Jacques Marie revient sur une page sensible voire controversée du règne du maître du Kremlin, celle du pacte germano-soviétique d’août 1939 à juin 1941. Et d’emblée, les dates présentées étonnent. L’auteur s’en explique, en retraçant les diverses étapes, au cours des années 1930, d’une tentative de rapprochement de Staline à l’égard d’Hitler : les accords commerciaux signés, tel celui de 1938 ; la dissolution du PC polonais, qui semble laisser le terrain libre à l’Allemagne. Le moment décisif se situerait le 10 mars 1939, jour d’un discours de Staline au congrès du PCUS dans lequel ce dernier appelle à une réelle collaboration avec l’Allemagne nazie. Le mot est lâché, et se retrouve sur la couverture de l’ouvrage : collaboration, le même, et ce n’est pas un hasard, utilisé pour désigner l’aide apportée par Pétain et Vichy à la politique hitlérienne. Un rapprochement qu’on pourrait quand même qualifier de douteux … Les mois qui suivent, des signes supplémentaires sont perceptibles, du remplacement de Litvinov (juif) aux affaires étrangères par le fidèle Molotov aux complaisances de la presse soviétique à l’égard de l’Allemagne en passant par des manifestations verbales d’antisémitisme.

Pour expliquer cette volonté de collaboration de Staline à l’égard d’Hitler, Jean-Jacques Marie insiste sur les parallèles entre les deux régimes, ce que Trotsky avait relevé en son temps, évoquant de véritables « étoiles jumelles » (sans pour autant conclure à leur identité, la nature capitaliste de l’Allemagne s’opposant aux fondamentaux socialistes censés, selon la vulgate trotskyste, survivre sous la gangue bureaucratique). Il cite également des extraits de la presse allemande ou du journal de Goebbels insistant sur les changements survenus en URSS par suite des grandes purges, marques d’une distanciation croissante à l’égard des objectifs de révolution mondiale et d’une nationalisation de la politique soviétique. Cette collaboration s’avère particulièrement active en Pologne. Staline freine d’abord l’intervention de l’Armée rouge jusqu’au retrait du gouvernement polonais en Roumanie, pour user ensuite du prétexte de défense des minorités biélorusses et ukrainiennes menacées (sic) face à une Pologne qualifiée d’État fasciste ! La répression orchestrée par le NKVD dans les territoires polonais occupés est ensuite massive, près d’un million d’habitants se voyant déportés. Les services du NKVD collaborent même avec la Gestapo afin d‘éradiquer la résistance polonaise… Pour Jean-Jacques Marie, cette emprise sur la Pologne, « C’est le début de l’entreprise de Staline pour reconstituer les frontières de l’ancien empire tsariste (…) reprise, qui trouve aujourd’hui son prolongement dans la volonté de Poutine de nier le sentiment national ukrainien (…) » (p. 167).

Mais ce n’est qu’un aspect de la collaboration entre Staline et Hitler, dont le premier se veut l’élément moteur. Les livraisons de matières premières à l’Allemagne sont constantes, et très utiles dans un contexte de blocus britannique contre le pays ; autant de ressources qui seront en partie mobilisées lors de l’attaque du 22 juin 1941. C’est d’autant plus ironique que du côté allemand, les fournitures de matériel militaires censées en constituer le pendant ne sont livrées qu’au compte-goutte et de manière partielle : un quart seulement de ce qui avait été fixé dans l’accord aura effectivement été acheminé au moment du déclenchement de l’Opération Barbarossa. Staline autorise également les navires allemands à utiliser un port soviétique, et livre des communistes allemands ou autrichiens réfugiés en URSS à Hitler. La guerre désastreuse décidée par Staline contre la Finlande dévoile les faiblesses de l’Armée rouge et pousse Hitler à avancer son projet d’attaque de l’URSS de 1942 à 1941. Pour autant, et bien que les tensions aillent crescendo entre les deux pays, Staline pense toujours être le maître du jeu et fait tout pour prouver sa bonne foi au dictateur allemand. Il envisage même de rejoindre le pacte tripartite rassemblant Allemagne, Italie et Japon, afin de participer à la mise en place d’un nouvel ordre mondial… à condition toutefois que ses exigences soient acceptées par Hitler. Ce dernier, de plus en plus agacé, voit même Staline accepter de soutenir la Yougoslavie juste avant son invasion par l’Allemagne.

Le dirigeant soviétique semble en fait souffler le chaud et le froid, lancer des opérations test, car dans le même temps, il envisage déjà la dissolution de ce qui reste de la IIIe Internationale afin d’apaiser Hitler (elle ne sera effective que deux ans plus tard). « Que Staline, cloîtré entre les murs du Kremlin et entouré d’une cohorte de flatteurs obséquieux qui ne cessent de célébrer son génie, n’ait saisi aucune de ces motivations [celles d’Hitler] souligne les limites étroites de son intelligence, rétrécies encore par l’encens qu’il ne cesse de humer. À ses yeux, sans doute, les fulminations de Hitler contre le « judéo-bolchevisme » ne constituent que la couverture idéologique de la défense d’intérêts matériels et géopolitiques concrets, tout comme, chez lui, le « communisme » et le « marxisme-léninisme » ne sont que le camouflage idéologique de sa dictature et des appétits de la bureaucratie parasitaire, vorace et pillarde dont il est le représentant et le maître. » (p. 256). Les rapports successifs de ses espions, les 394 violations allemandes de l’espace aérien soviétique entre janvier et juin 1941, les enquêtes allemandes autorisées sur le sol de l’URSS afin de… retrouver des sépultures de soldats allemands de la Grande Guerre (!), jusqu’aux soldats allemands communistes qui désertent pour alerter l’URSS de l’attaque imminente et sont fusillés, rien ne fait changer Staline d’avis : Hitler ne veut pas d’une guerre contre son pays, et ne cherche qu’à peser dans de futures renégociations.

Même quand l’attaque est effective, Staline freine sur la défense pour montrer sa bonne foi au chef nazi ! La coda du livre se place en août et septembre 1944, lorsque Staline, qui a encouragé l’insurrection du ghetto de Varsovie via une radio polonaise installée à Moscou, laisse l’armée allemande l’écraser (avec l’aide des pro-nazis russes d’Andreï Vlassov et ukrainiens de Stepan Bandera[1]), sans même laisser ses alliés britannique et étatsunien livrer des armes aux insurgés.

Bien que n’évitant pas toujours les erreurs vénielles – ainsi du voyage de Rudolf Hess au Royaume-Uni, daté de 1940 au lieu de 1941 – La collaboration Staline-Hitler est une collection de données précieuses et fort utiles sur un épisode loin d’être une simple parenthèse.

[1] Jean-Jacques Marie rappelle à cet égard que des rues en son honneur existent toujours en Ukraine et à Kiev en particulier…

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD