25.02.2026 à 16:51

De Google Books à l’IA : l’histoire numérique repasse les plats.

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (7538 mots)

Contrairement à ce que pouvait écrire Céline, l’histoire, numérique en tout cas, repasse parfois les plats. A fortiori lorsque ceux-ci ont un goût amer. Au début des années 2005, j’ai suivi, chroniqué et établi l’un de mes terrains de terrain de recherche sur la manière dont le projet Google Books allait (et aujourd’hui, avait) définitivement modifié et remodelé à son avantage non seulement l’entièreté des « métiers du livre » (librairie, édition, bibliothèque), mais aussi initié et accompagné toutes les mutations ayant donné lieu à de nouveaux standards dans l’ensemble des industries culturelles. Vous trouverez trace de nombre de ces réflexions dans la rubrique éponyme de ce blog, ou bien dans cette version (qu’il faut que j’actualise) d’un cours que je donne sur le sujet à mes étudiantes et étudiants.

Je vous résume l’histoire en quelques mots.

Google débarque en 2005 avec un projet assez dingue de numérisation massive d’ouvrages du domaine public pris dans les bibliothèques avec leur accord, et en prenant tous les frais (colossaux) à sa charge. Au fur et à mesure on découvre qu’il n’a pas seulement numérisé des oeuvres libres de droits mais aussi des ouvrages sous droits et des oeuvres dites « orphelines » (oeuvres toujours sous droits mais commercialement épuisées et dont les ayants-droits ne se font pas connaître). Qu’il a fait tout cela en loucedé mais avec l’accord de certaines bibliothèques, accord couvert par des clauses de non-divulgation léonines. Et que toute sa stratégie était de venir concurrencer ses grands rivaux de l’époque (dont Amazon) en se positionnant rapidement sur la vente de livres numériques, mais aussi (et surtout) de prendre une colossale avance dans le domaine de l’IA en entraînant ses algorithmes sur ce que l’on ne nommait pas encore un « large modèle de langage » mais qui de fait, en était l’un des tous premiers et l’un des plus massifs. Après plein d’étapes et de rebondissements, de tentatives d’accord à l’amiable (et à grands coups de valises de billets), de coups fourrés y compris entre les plaignants où certains grands groupes éditoriaux firent cavalier seul pour négocier en direct avec Google, et après 10 ans de procès aux USA mais également en France, le verdict fut finalement rendu en faveur de Google au nom de l’argument du « Fair-Use », le juge américain considérant en effet que :

« Le but de la copie est hautement transformatif, l’affichage pour le public du texte est limité, et les passages ne fournissent pas un substitut aux œuvres originales protégées. La nature commerciale de Google et ses motivations lucratives ne permettent pas de rejeter l’argument du Fair Use. »

En 2010, lors de la sortie de l’excellent documentaire « Google and the world brain« , Amit Singhal (qui a rejoint Uber au début de l’année 2017) était interviewé en tant que grand chef de l’algorithmie chez Google et déclarait ceci : « Google Search is going to be assisted intelligence and not artificial intelligence.« Une intelligence « assistée » par l’immensité d’un corpus construit dans la temporalité du procès. Alors que presque tous les regards étaient tournés vers l’exploitation d’un marché du livre numérique et les questions de droit d’auteur, la firme travaillait en réalité aussi et surtout sur l’optimisation de son immense corpus de textes dans l’optique du TALN (traitement automatique du langage naturel). L’invention de la technologie dite des « Transformers » en 2017 par huit chercheurs de Google dans l’article « Attention Is All You Need » allait métamorphoser ce corpus immense en l’un des tout premiers large modèle de langage et donner à Google un avantage concurrentiel colossal que l’on mesure aujourd’hui avec son modèle Gemini qui s’affirme comme l’un des plus puissants.

Et le rapport avec l’IA aujourd’hui?

Aujourd’hui (décembre 2024) des universités, les mêmes qui avaient initialement contractualisé avec Google pour le projet Google Books en 2005, Harvard en l’occurrence, mettent de la même manière gratuitement à disposition, non plus des corpus de livres papier pour qu’ils soient numérisés, mais des corpus de livres numérisés pour qu’ils puissent « entraîner des IA ». Quelques mois plus tard, en Mars 2025, Sam Altman (CEO d’Open AI) déclare que si sa boîte n’a pas le droit de s’entraîner comme elle le veut et sans rien demander à personne sur d’immenses corpus de textes (y compris protégés par le droit d’auteur), que si tout cela n’est pas reconnu comme du « Fair Use », alors la course à l’IA est terminée côté américain et que les Chinois et les Russes prendront la place (et gagneront la course). Quelques mois plus tard encore, en Septembre 2025, c’est la société Anthropic (dont nous reparlerons) qui, pour échapper à un procès initié par des auteurs sur le pillage et l’utilisation sans consentement de leurs oeuvres, sort le chéquier et débourse 1,5 milliard de dollars pour éviter l’action en justice. Pour vous donner un effet d’échelle, à l’époque du procès Google Books (démarré en 2005), la firme avait proposé aux plaignants (les auteurs et éditeurs) un dédommagement de 45 millions de dollars en échange de l’abandon de toute poursuite. Une somme qu’à l’époque tout le monde considérait comme « folle ». Nous étions alors en 2008. Moins de 20 ans plus tard, les 45 millions de dollars sont devenus 1,5 milliard. C’est bien plus que vertigineux.

Hier en plein procès Google Books la firme fixait aux auteurs et autrices un ultimatum pour retrouver et déclarer les oeuvres leur appartement et numérisées sans leur accord et soit réclamer leur retrait soit accepter un dédommagement et renoncer à poursuivre l’action en justice. On appelait ça le « règlement Google ».

Aujourd’hui en plein procès Anthropic on fait face à un scénario … rigoureusement identique au mot près.

Hier. A l’époque des débuts de la numérisation massive lancée par Google (2005 donc) et jusqu’à assez tard (2010 et au-delà) on trouvait fréquemment dans le moteur de recherche des ouvrages dont les informations de catalogage (date de parution notamment) étaient absolument fantaisistes et erronés. Comme la collecte de ces infos n’était pas faite par des gens (bibliothécaires) et de manière structurée mais par des algorithmes qui scannaient le texte et récupéraient ce qu’ils pouvaient, il était fréquent que Google Books vous indique que Notre Dame de Paris avait été écrit au 16ème siècle ou que Baudelaire était l’auteur du célèbre ouvrage « les fleurs et leurs parfums ». On y trouvait aussi, dans ces rayonnages numériques algorithmisés, tout un tas d’ouvrages pas du tout rangés au bon endroit, comme si un bibliothécaire fou ou rigolo avait décidé de ranger Le Château de Kafka au rayon moyen-âge, Les fleurs du mal au rayon horticulture, et Mein Kampf au rayon jeunesse (ce qui pour le coup n’est pas très rigolo j’en conviens). Et tout un tas d’autres erreurs qui pourraient prêter à rire s’il n’était pas question de forger des référents culturels stables.

Aujourd’hui. Et aujourd’hui dans les bibliothèques américaines des gens viennent chercher des livres qui n’existent pas. Qui n’existent pas parce que c’est ChatGPT ou l’un de ses copains qui a fabriqué de toute pièce ici un titre, ici une collection, ici un auteur, ici un mix des trois ne reposant sur rien d’autre de réel que le besoin de satisfaire le besoin de celui ou celle qui l’interrogeait. Dans le même genre et à l’instar des fausses dates de publication ou des fausses dates de naissance que le Google Books des années 2005-2015 attribuait parfois aux auteurs et autrices référencées, le Google de 2025 dopé à l’IA se met à citer des auteurs et des pages dont … l’IA de Google et l’auteur. Cela peut représenter (selon le type de requête) parfois plus de 10% des 100 premiers résultats organiques. Précisons que Google conteste les résultats de cette étude et présente des chiffres d’autres études qui situent plutôt cette proportion autour de 2 à 3,5%.

Google Books en 2005 ou Google Gemini en 2025, le problème n’est pas tant que la numérisation d’hier ou l’artificialisation d’aujourd’hui soient sources d’erreurs ; le problème tient dans le « statut » de ces erreurs, dans notre capacité à les identifier en tant que telles, et dans la possibilité effective qu’elles soient de nouveau traitées comme des informations fiables par des IA devenues autophages et plus souvent infra-visées que réellement supervisées.

La propriété (intellectuelle) c’est ce qui peut être volé.

Je raconte souvent à mes étudiantes et étudiants la manière dont la bibliothèque d’Alexandrie s’est largement construite sur un mode confiscatoire. On récupérait toutes les oeuvres qui se trouvaient dans la cargaison des navires rentrant au port, si on en avait le temps, on en faisait une copie pour le musée et la bibliothèque d’Alexandrie puis on rendait tantôt l’original tantôt la copie, et si on n’avait pas temps, on gardait l’original. Tout cela parce qu’à l’époque déjà, en tout cas dans l’esprit de Ptolémée, la culture était une arme, et que faire collection c’était faire légion.

Rien de très étonnant donc à constater que de la même manière que Google Books vint littéralement piller des collections entières de livres ou d’articles de journaux pour alimenter et constituer son moteur de recherche aspirant à l’IA, ce sont aujourd’hui les IA contemporaines qui à leur tour viennent piller tout le savoir disponible sans le moindre égard pour le respect de la propriété intellectuelle.

Rien ou presque n’a changé depuis la bibliothèque d’Alexandrie : officiellement il s’agit d’en faire des « copies » pour hypothétiquement les rendre ensuite aux détenteurs des droits s’ils s’en aperçoivent et les réclament ; en réalité il s’agit de constituer un corpus confiscatoire sur lequel on appliquera des droits de propriété intellectuelle au seul bénéfice de la firme extractiviste qui l’a constitué par prédation. Concrètement ? Là encore l’histoire bégaie.Comme le révélait une enquête de The Atlantic, récemment reprise par Mediapart, « pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle, la maison mère de Facebook a téléchargé illégalement, dès 2022, les ouvrages accumulés par le site pirate LibGen. Mediapart révèle l’implication centrale de Guillaume Lample, devenu l’un des patrons de Mistral AI, l’entreprise française phare de l’IA. » Le site pirate LibGen est loin d’avoir été le seul à être pillé. Et il faut rappeler que s’il est un site « pirate » c’est parce qu’historiquement 4 grands acteurs détiennent à eux seuls l’ensemble des revues scientifiques et y exercent un pouvoir de contrainte et de vérouillage tel, qu’il fallut le courage de gens comme Aaron Swartz ou Alexandra Elbakyan pour ramener, dans l’espace public et citoyen, des connaissances scientifiques produites sur fonds publics et qui à ce titre, appartiennent à toutes et tous et n’auraient jamais du en sortir au seul bénéfice d’éditeurs prédateurs jouant de leur monopole pour restreindre l’accès aux connaissances. En 2010 donc, Aaron Swartz téléchargea illégalement près de 5 millions d’articles scientifiques hébergés chez l’éditeur JSTOR pour les remettre dans l’espace public. Poursuivi par la justice et « pour l’exemple », il fit face à une amende de plus d’un million de dollars et à une peine de 35 ans de prison (sic). Face à un acharnement judiciaire sans précédent, il se suicida 3 ans plus tard.

Après Aaron Swartz qui le fit pour libérer l’accès au savoir, voici donc Guillaume Lample chez Meta puis chez Mistral AI qui vient cette fois piller et voler pour permettre à la firme qui l’emploie de dépasser rapidement la concurrence. Il vole, il pille, mais il ne le fait pas pour détruire un monopole, il le fait pour en créer un nouveau. Et il est malheureusement loin d’être le seul.

Mais aujourd’hui, l’état du droit a changé et ce sont des firmes à la trésorerie presqu’infinie que l’on poursuit plutôt que des individus isolés dont on cherche à faire un exemple. A l’époque où Aaron Swartz libéra ces 5 millions d’articles scientifiques, près de 70 GB de données, il fut poursuivi et menacé de 35 ans de prison et de plus d’un million de dollars d’amende. Aujourd’hui dans le procès « Kadrey VS Meta », du nom d’un auteur (Kadrey) s’opposant à l’utilisation sans consentement de ses oeuvres par la forme Meta pour alimenter son modèle d’IA, le juge n’a pas menacé Meta de 35 ans de prison et d’une amende à la hauteur de son chiffre d’affaire. Car entre Aaron Swartz et ce procès, il y eut un autre procès, celui qu’aux Etats-Unis la Guilde des Auteurs et l’association américaine des éditeurs intenta en 2005 à Google qui numérisait alors également à tout va et également sans consentement. Et le verdict de ce procès, en 2015, qui donna raison à Google considérant que les copies et usages produits à partir des oeuvres originales était « hautement transformatif » et donc conforme à la doctrine du Fair-Use en droit américain, y compris dans le cadre de la stratégie pourtant clairement commerciale de Google. Nous voici en 2025, dix ans après la fin de ce qui fut le plus grand procès de l’histoire des industries culturelles autour du droit d’auteur et de la numérisation, et dix ans plus tard, Meta (et Guillaume Lample) s’en tirent sans aucune condamnation, la justice estimant que là encore, la copie réalisée sur la base de ces plus de 80 GB de données de livres piratés, était « hautement transformative » (puisqu’elle permettait aux outils d’IA générative de recracher des textes … différents) et donc là encore conforme au Fair-Use en droit américain.

Les ennuis de Meta et de Zuckerberg ne sont pas pour autant terminés puisqu’il existe d’autres actions en justice initiées de la même manière, mais cette fois non plus sur des livres mais sur des films, plus précisément des films pour adultes. Un producteur de ces films accuse le groupe Meta d’en avoir téléchargé via Bittorrent pour alimenter les modèles de ses IA, le groupe Meta tente d’éviter d’aller au procès en arguant que des films ont certes été téléchargés sur les serveurs de la firme mais que c’était « pour des usages privés et personnels » (sic).

Les IA génératives s’attaquant à l’ensemble des industries culturelles (livre, film, musique, radio, télévision, jeux vidéo) ce sont autant de fronts ouverts en termes de batailles juridiques. Et là encore le passé jouera un rôle précieux d’analyse. Lorsqu’en Mars 2025 en France, le syndicat national de l’édition (SNE), la société des gens de lettres (SGDL), et le syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) intentent un procès contre Méta au motif qu’ils y ont trouvé des oeuvres utilisées sans leur autorisation et permettant d’alimenter et d’entraîner les IA de la firme, c’est, à l’exception de la participation du SNAC, l’exacte redite du procès intenté par l’éditeur La Martinière en 2006 contre Google, qui fut ensuite rejoint par le SNE et la SGDL. Même procès, mêmes raisons d’aller en justice, mêmes acteurs et plaignants. Le résultat du procès de 2005 côté français fut que les auteurs et éditeurs renoncèrent aux poursuites contre Google, préférant des accords de gré à gré, et une avancée du droit dans les contrats d’éditions qui doivent aujourd’hui obligatoirement intégrer un volet sur l’exploitation numérique des oeuvres. Pendant qu’aux USA, le même procès (auteurs et éditeurs américains contre Google) se termina donc à l’entier bénéfice de Google, considérant que la copie produite était hautement transformative et s’inscrivant dans le cadre du Fair-Use. Un procès américain qui eut, en droit français sa traduction dans la directive pour l’exception « TDM (Text and Data Mining) » qui « autorise toute personne à procéder à des fouilles, quelle que soit la finalité, sous réserve que l’auteur n’ait pas exprimé son opposition de manière appropriée« , donnant ainsi aux firmes d’IA la possibilité d’accéder légalement à l’ensemble des oeuvres et documents disponibles quelque soit l’écosystème dans lequel elles sont hébergées et consultables, sauf si leurs auteurs et autrices s’y sont explicitement et « de manière appropriée » opposés. Autant vous dire que la plainte du SNE, de la SGDL et du SNAC est certes importante et courageuse mais qu’en l’état du droit, elle apparaît aussi totalement vaine. Mais il est vrai qu’indépendamment des intérêts des plaignants, certaines plaintes ont aussi pour vocation première de faire évoluer l’état du droit en multipliant les jurisprudences. Espérons qu’il en soit alors ainsi même si j’en doute profondément au moment où j’écris ces lignes.

Dans la série des procès qui se rejouent avec des similarités plus que troublantes à 15 ou 20 ans d’intervalle, après « l’AFP contre Google News » en 2005, voici aujourd’hui « les éditeurs de presse contre l’IA de Google« , une plainte venant en effet d’être déposée en Février 2026, à Bruxelles, par le European Publishers Council (EPC) sur la base du droit de la concurrence. Comme rappelé par Isabelle Szczepanski sur le site Electronlibre, « Les éditeurs dénoncent une captation de leurs contenus « sans autorisation, sans mécanismes de retrait effectifs et sans rémunération équitable », et alertent sur un risque structurel pour l’économie de la presse. Le conflit entre éditeurs européens et géants du numérique franchit un nouveau cap, du fait d’une urgence économique, puisque selon les dernières données, le trafic issu de Google vers les sites de presse a chuté d’un tiers à l’échelle mondiale entre novembre 2024 et novembre 2025. »

Prenez la plupart des titres de presse des années 2005 et ajoutez simplement IA devant les noms de grandes firmes technologiques, et vous aurez l’exact équivalent des titres de presse des années 2025 s’interrogeant sur le devenir de l’IA et son utilisation par ces firmes dans leur arsenal de services. En 2005 on se demandait sur Google News allait tuer le journalisme, en 2025 on s’interroge pour savoir si « L’IA de Google est-elle en train de tuer le journalisme ? » Vingt années on passé. Les prédateurs sont identiques. Les modes de prédation également. A croire que vingt années ne nous ont rien appris, ou si peu.

Autre exemple de procès cette fois centré sur une possible distorsion de concurrence autant que sur le respect du droit d’auteur, celui que la commission européenne a ouvert contre Google accusé de piller des contenus de créateurs sur Youtube pour alimenter son IA « Veo 3 ». Comme rappelé sur le site Presse-Citron :

« En ce qui concerne le moteur de recherche, la Commission européenne va examiner dans quelle mesure les aperçus IA de Google et les réponses de l’AI Mode reposent sur les contenus des éditeurs, “sans compensation appropriée et sans possibilité pour les éditeurs de refuser sans perdre l’accès à Google Search”, alors que le moteur de recherche est une source de trafic majeur pour ces éditeurs. En ce qui concerne YouTube, la Commission explique que “les créateurs de contenu qui publient des vidéos sur YouTube ont l’obligation d’autoriser Google à utiliser leurs données à différentes fins, notamment pour l’entraînement de modèles d’IA générative”, que ceux-ci ne sont pas rémunérés, et que Google interdit pourtant ses concurrents d’utiliser le contenu YouTube pour entraîner leurs modèles d’IA. »

Là encore et comme dans l’ensemble des procès que la firme a jusqu’ici déjà traversés, l’accusation d’abus de position dominante n’est pas une dérive, c’est une marque.

Alors certes au fur et à mesure que l’histoire avance et que les mêmes procès de rejouent avec pour l’essentiel les mêmes catégories d’acteurs, l’époque change, et la chaîne de valeur se modifie. Ce qui hier était l’intérêt premier de la presse dans un monde informationnel certes connecté mais non encore numériquement préempté, ce qui valait pour une économie des médias, vaut aujourd’hui pour un écosystème nouveau dans lequel la valeur d’une information n’est plus premièrement sa capacité à être certifiée comme vraie mais plutôt la garantie virale et circulatoire d’une information assemblée et produite industriellement.

Bibliothèques pirates et entreprises corsaires.

J’ouvre une petite parenthèse. Dans l’histoire du web et des industries culturelles, et dès lors que son usage – celui du web – devînt massif, il a toujours existé des sites pirates (qui venaient historiquement compenser l’absence d’une offre légale) et des bibliothèques également pirates qui se constituaient principalement pour lutter contre des monopoles empêchant, entravant ou monnayant à l’excès et pour leur seul bénéfice la circulation des connaissances, notamment scientifiques. Parmi ces bibliothèques pirates on peut notamment citer LibGen, Z-Library (qui commença par être un site miroir de LibGen) mais aussi l’extraordinaire Sci-Hub fondé par la non moins extraordinaire Alexandra Elbakyan. On trouve aussi l’archive d’Anna qui est, pour faire simple, un moteur de recherche de bibliothèques clandestines, donnant accès l’une des plus grandes collections d’ouvrages numérisés du domaine public principalement. Si ces bibliothèques pirates ont souvent mauvaise presse dans nos contrées, il ne faut jamais perdre de vue l’immensité du rôle scientifique et intellectuel qu’elles jouent dans des pays qui n’ont ni la chance ni les moyens d’être des démocraties garantissant l’accès aux savoirs et aux connaissances.

Et dans l’histoire des technologies numériques, donc pour faire simple dans le dernier quart de siècle que nous venons de traverser, il est tout à fait frappant et sidérant de voir comment ces bibliothèques pirates, après avoir été criminalisées par les monopoles qu’elles combattaient, sont aujourd’hui instrumentalisées par d’autres monopoles (souvent les mêmes) qui agissent en corsaires au bénéfice d’intérêts économiques et géo-politiques devenus majeurs dans la course à l’armement que représente le développement des outils dits d’intelligence artificielle. Voici par exemple Nvidia qui se trouve prise la main dans le pot de confiture, en train de négocier avec l’archive d’Anna pour accéder à des millions de livres numériques et combler son retard dans l’entraînement de ses modèles. Là encore, l’ombre et la mémoire de l’enfant d’internet sont tristement pesantes et présentes.

Panama (destructive) Papers.

Vous vous souvenez de l’affaire des Panama Papers ? Ok bah rien à voir  Par contre je vais vous parler du Projet Panama de la société Anthropic. Que j’ai découvert dans la formidable enquête du Washington Post, reprise et résumée notamment par le site Actualitté. Avant cela je vais vous rappeler, qu’historiquement la numérisation a toujours eu comme un de ses principaux objectifs de protéger, via une copie numérique, des ouvrages anciens et fragiles tout en les offrant à la consultation d’un public bien plus large.

Par contre je vais vous parler du Projet Panama de la société Anthropic. Que j’ai découvert dans la formidable enquête du Washington Post, reprise et résumée notamment par le site Actualitté. Avant cela je vais vous rappeler, qu’historiquement la numérisation a toujours eu comme un de ses principaux objectifs de protéger, via une copie numérique, des ouvrages anciens et fragiles tout en les offrant à la consultation d’un public bien plus large.

Le projet Panama consiste, lui, à s’adresser à des libraires, bouquinistes, et à des bibliothèques, je cite, « sous-financées », pour récupérer d’énormes volumes d’ouvrages, lesquels seraient ensuite désossés pour n’en récupérer que les feuillets qui seraient ensuite envoyés sur des bancs industriels de numérisation, numérisation permettant donc d’entraîner l’IA d’Anthropic, à la suite de quoi tout ce papier serait soit détruit (sic) soit recyclé. Au début y’avait un livre. Après y’a plus rien. Ce projet allie et synthétise à la fois tout le cynisme et la crapulerie dont ces acteurs industriels sont capables. Comme c’est trop compliqué ou trop long d’entrainer légalement des IA sur des corpus suffisamment denses, on n’a qu’à jouer l’appât du gain auprès d’acteurs dans le besoin pour récupérer des livres en loucedé et les détruire après désossage et numérisation. Et au passage nourrir l’IA maison en mode Chronos dévorant ses enfants.

Petite parenthèse ici nécessaire. La numérisation d’ouvrages dispose de modalités différentes. On peut numériser « en mode image » ou numériser « en mode texte » (c’est à dire ajouter sur la numérisation en mode image un logiciel de reconnaissance optique de caractère – OCR – qui nous permettra de chercher à l’intérieur du document). Mais on peut aussi faire de la numérisation « destructive » ou « non-destructive ». Et en général on prend l’option « non-destructive ». Mais la numérisation non-destructive est beaucoup plus coûteuse que la numérisation destructive. Et il existe (en gros) trois types de machines pour réaliser la numérisation d’ouvrages. Les machines « manuelles » dans lesquelles c’est un opérateur humain qui va tourner les pages avant chaque « flash » de numérisation (par exemple pour les ouvrages abîmés ou anciens ou fragiles) ; les machines automatiques dans lesquelles c’est un robot automate (sorte de bras articulé) qui va vernir tourner plus ou moins rapidement les pages à numériser. Et enfin les machines « bancs de numérisation » dans lesquelles défilent des pages préalablement découpées et qui va donc beaucoup plus vite (il est par ailleurs possible de « réassembler » les livres une fois ainsi numérisés). A l’époque du procès Google Books, on avait beaucoup parlé de ces techniques de numérisation. Celles de Google restaient secrètes mais dans les grands centres de numérisation qu’il faisait construire pour accomplir sa tâche, les bibliothèques envoyaient des livres, certains précieux, certains anciens, d’autres plus « banals », mais en aucun cas la numérisation « destructive » n’était pratiquée. Cette dernière est d’ailleurs réservée à certains ouvrages à gros tirage, certains secteurs de l’administration ou à certains documents par exemple commerciaux dont la « forme livre » importe peu.

Je le redis donc ici, le projet Panama d’Anthropic est l’exemple parfait de tout le cynisme et la crapulerie dont sont capables des acteurs industriels uniquement soucieux de construire ou de préserver un avantage concurrentiel. Et ceci est pourtant l’une de leurs moindres saloperies au regard de – par exemple – ces mêmes acteurs emploient ou plus exactement exploitent de manière dissimulée des travailleurs pauvres à l’autre bout de la planète, qu’ils exposent délibérément à des contenus d’une violence extrême, pour affiner et entraîner leurs larges modèles de langage.

L’acte de lire dans l’impensé.

Un autre des grands enjeux du premier grand procès des industries culturelles, le procès Google Books, était celui de la mise en danger et de la fin programmée de la confidentialité de l’acte de lecture. Un argument qui avait notamment été porté par l’EFF (Electronic Frontier Foundation) et d’autres militants des libertés numériques, et que le juge en charge avait reconnu comme « effectivement important » mais non suffisant pour permettre à lui seul de rendre une décision favorable aux plaignants dans l’affaire. Et pourtant. Et pourtant la confidentialité de l’acte de lecture est au fondement même de nos démocraties. Sans même parler des dictatures, il suffit de voir ce que chaque gouvernement autoritaire fait du choix et de la place des livres dans les premières mesures qu’il prend.

En 2005 on s’alarmait (insuffisamment) du fait que l’avènement du livre numérique propriétaire et d’une consultation sur le modèle du streaming, concentrée entre les mains de quelques plateformes hégémoniques, allait leur donner un pouvoir infini pour à la fois orienter mais surtout documenter chacun de nos choix de lecture et les retenir ensuite comme potentielles preuves à charge.

En 2025 c’est le New-York Times qui dans le cadre d’une plainte déposée en 2023, attend que ChatGPT lui fournisse le contenu de 20 millions de conversations avec le générateur de texte, pour prouver que l’IA a porté atteinte aux droits d’auteur du journal (en mobilisant sans les référencer ni les citer, de larges extraits de ses articles pour alimenter lesdites conversations). La confidentialité de nos conversations avait pourtant déjà été mise à mal dans les nombreuses affaires autour des enceintes connectées qui, même éteintes, continuaient d’enregistrer tout ce que nous disions pour ensuite le scripter et là encore, alimenter (notamment) différents modèles algorithmiques. Mais avec la capacité de ChatGPT et des autres à se nourrir de textes et donc de lectures pour en produire d’autres qui ne soient pas simplement des usages de lecture mais des composants structurels et structurants de chaque interaction simulée avec chacun et chacune d’entre nous, la confidentialité de l’acte de lecture est en quelque sorte mise à mal … au carré.

Comment tout cela va (probablement) finir.

Sur le plan juridique, certains tentent aujourd’hui d’éviter que les procès de 2025 ne se terminent tous comme celui de 2005, c’est à dire avec une décision favorable aux grandes entreprises de l’IA à qui l’on accorderait, nonobstant la prédation extractiviste torcheculatoire pour le droit d’auteur à laquelle elles se livrent, la reconnaissance d’un « usage équitable » (Fair Use) établi sur des copies (génératives) considérées comme « hautement transformatives ». Et pour ce faire, ils et elles essaient d’inverser la charge de la preuve en défendant un texte dans lequel, puisqu’il est impossible pour un auteur de prouver que son travail a été repris et utilisé par des IA, on considérerait que « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur (…) est présumé avoir été exploité par le système d’IA, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ». Ce serait donc aux sociétés qui développent des IA de faire la preuve qu’elles n’ont pas pillé des oeuvres et des auteurs sans leur accord. Juridiquement cela tient la route. Et il existe d’ailleurs d’autres approches intéressantes qui visent à prouver que ces IA sont capables de réécrire certaines oeuvres presqu’intégralement et littéralement, ce qui rend la notion d’usage uniquement transformatif compliqué à défendre :

Pour Alexandra Bensamoun, professeure de droit à l’université Paris-Saclay et experte du droit d’auteur des IA, « cette étude apporte des éléments empiriques décisifs » pour les contentieux en cours dans ce domaine. Des éléments qui mettent en évidence une « absence de transformation [qui] pourrait exclure le bénéfice du fair use aux Etats-Unis, et en Europe, de l’exception TDM [fouille de textes et de données], laquelle suppose une utilisation aux fins d’analyse, et non de reproduction/stockage en vue de restitution », juge-t-elle.

Mais au vu de ce que je me suis efforcé de vous raconter dans cet article, je suis tout sauf optimiste sur les chances d’un tel texte et d’une telle approche d’aboutir aujourd’hui (ou demain). Car même si « une large coalition de représentants des auteurs, de la presse, du cinéma, de l’édition ou du disque ont salué l’initiative« , ils ont en face d’eux, en plus des acteurs de la tech, le gouvernement français et la commission européenne qui dans la roue des acteurs de la tech voit officiellement cette mesure comme un frein à l’innovation (sic).

Le scénario le plus probable ressemblera à mon avis trait pour trait au jugement rendu dans l’affaire Google Books après 10 ans de procès. C’est à dire que sur le plan juridique, le Fair Use et l’argument de copies hautement transformatives l’emportera. Ce qui, là encore comme dans l’affaire Google Books, n’empêchera pas, au contraire même, des accords de gré à gré entre les parties, accords qui comporteront à la fois des volets de compensations financières (comme les 1,5 milliards déjà versés par Anthropic) et d’autres davantage partenariaux (notamment avec les éditeurs de presse). La question qui qui reste ouverte est celle de l’évolution des usages et des pratiques (ainsi que du droit) que cela aura, dans l’intervalle, permis de sanctuariser.

Je veux conclure en trois temps.

D’abord avec les mots de Bruce Schneier qui dans une tribune à propos de l’affaire Anthropic parue dans le San Francisco Chronicle et reprise sur son blog, écrit :

« Aaron Swartz avait compris que l’accès au savoir est une condition préalable à la démocratie. La manière dont nous traitons le savoir – qui peut y accéder, qui peut en tirer profit et qui est puni pour le partager – est devenue un test de notre engagement démocratique. »

« Un test de notre engagement démocratique. » Qui prend des allures de crash-test. Derrière ces questions de propriété intellectuelle, de copie transformative, d’usage équitable, de rémunération de la création, qui font la Une des journaux et sont le principal angle de traitement de ces sujets, il y a des enjeux beaucoup plus fondamentaux qui touchent à la transformation et à la réingénierie permanente d’une matière vivante que l’on appelle tantôt la culture, tantôt la connaissance, tantôt la création, tantôt l’information, tantôt tout cela à la fois. Une matière vivante qui définit ce que nous savons autant que ce que nous croyons, et une manière vivante qui à force de copies hautement transformatives (ou non) de ce qu’elle est, peut nous rendre davantage enclins à faire sécession qu’à faire société.

Ensuite en rappelant que ces questions aujourd’hui posées se posaient déjà dans l’esprit de l’un des pionniers visionnaires de l’internet et du Web, Ted Nelson, notamment connu pour avoir « inventé » le terme hypertexte mais qui dès avant qu’ils soient opérants (le web et l’hypertexte) réfléchissait à la question du « versioning ».

Définition courte : « Le versioning désigne l’ensemble des manières de gérer, indépendamment de tout niveau d’échelle, les procédures permettant de rattacher différentes versions d’un même document à un (des) auteur(s), tout en permettant à chacun de s’approprier tout ou partie des documents produits par d’autres ou par eux-mêmes, et en assurant un suivi des différentes modifications apportées. » (définition extraite du chapitre de ma thèse consacré au sujet, thèse disponible ici).

Définition un peu plus longue : « Le versioning désigne l’ensemble des manières de gérer, à l’échelle de l’hypertexte planétaire, les procédures permettant de rattacher un texte à un auteur (ou à un collectif d’auteurs), tout en permettant à chacun de s’approprier – de se ré-approprier – tout ou partie de documents produits par d’autres ou par eux-mêmes afin, premièrement, de limiter la prolifération « bruyante » des versions différentes d’une même information sur le réseau et deuxièmement, d’identifier la nature et les origines de ces modifications dans l’optique d’une gestion cohérente de l’ensemble des documents électroniques actuellement disponibles, indépendamment de leur format, de leur statut et en dehors de tout institution centralisée. Autant dire que plus qu’une problématique, il s’agit là d’un véritable « idéal ». » (définition toujours extraite du chapitre de ma thèse, toujours disponible ici).

Définition à rapprocher de celle qu’il [Ted Nelson] propose pour le terme document : « Un document est une collection arbitraire de versions disposant d’un nom propriétaire et de limites.«

Les IA génératives sont essentiellement une version totalement dérégulée et spéculative de ce « versioning ». L’attachement aux textes et aux oeuvres, n’est rien, ou si peu, sans la possibilité de leur rattachement, à des auteurs, des époques, des contextes, des courants, des dynamiques ancrées dans le temps et dans l’espace dont certaines ont par ailleurs réussi à s’affranchir. Sans ces rattachements possibles, c’est toute une part forte de notre attachement aux oeuvres qui n’ayant plus d’objet, se dispense de la possibilité d’exprimer des subjectivités de lecture, d’analyse ou de compréhension qui soient en tant soit peu fécondes.

Enfin, loin, très très loin de la stratégie de Lisbonne définie au début des années 2000 et qui sanctuarisa l’idée mortifère d’une « économie de la connaissance » érigée en objectif, il aurait fallu se donner les moyens et les cadres pour bâtir non une économie mais une écologie de la connaissance (et par exemple creuser le sillon ouvert en 1972 par Bateson avec son écologie de l’esprit). Nous avons pris un chemin différent qui nous conduit aujourd’hui, pour toute la connaissance, la culture et l’information, qu’elles soient scientifiques, littéraires, ou de toute autre nature, à n’avoir comme possibilité que celle d’affronter économiquement des acteurs dont le coeur de métier est dépendant de leur capacité de prédation, d’extractivisme et de mépris des lois (ou de rapprochement avec celles et ceux qui les font). Dès que nous aurons fini nos réunions de Quichotte et nos atermoiements de pleureuses, peut-être nous concentrerons-nous sur les luttes et moyens d’action, légaux ou nécessaires, pour une écologie de la connaissance qui ne peut-être autre chose que désormais pleinement radicale.

Aaron Swartz l’avait payé de sa vie, mais il nous avait clairement montré le chemin.

27.01.2026 à 18:51

On meurt dans mon université.

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (948 mots)

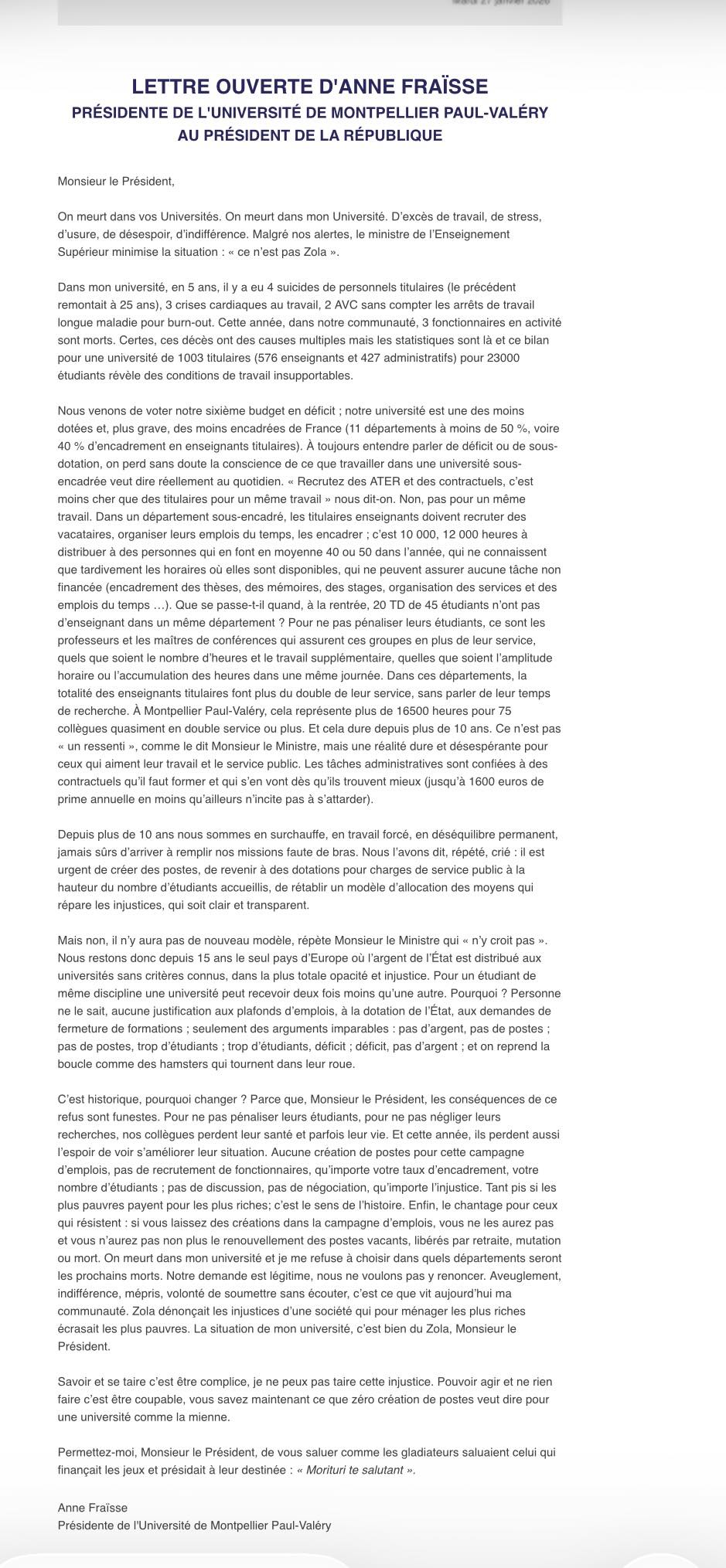

C’est une lettre absolument inédite, absolument dramatique, et absolument bouleversante aussi. La lettre d’une présidente d’université, Anne Fraïsse, présidente de l’université Paul Valery, une lettre qu’elle adresse au président de la république. Aujourd’hui dans le journal Le Monde. Vingt piges que je suis titulaire dans l’enseignement supérieur et je n’ai jamais vu ça. Personne n’a jamais vu ça. Pourtant ce courrier, tous les présidents et toutes les présidentes d’université auraient déjà dû l’écrire depuis 10 ans au moins.

Depuis des années, nous alertons sur la situation des universités. Si vous êtes lecteur et lectrice de ce blog vous m’avez souvent vu et lu en train d’utiliser un vocabulaire pas toujours très universitaire et très châtié pour décrire ce qui n’est que la réalité que chaque jour nous sommes des milliers à éprouver. Si la réalité c’est quand on se cogne (comme le formulait Lacan), alors je vous confirme qu’on se cogne. Et chaque année de plus en plus fort. Et de plus en plus dur.

Il y a presque 3 ans, je vous expliquais pourquoi à Nantes Université on ne sourcillait pas à l’idée de conjuguer le label du bien-être et la réalité de l’épuisement professionnel.

Il y a un mois et demi, mi-décembre 2025 j’écrivais « Regarde les universités crever. Regarde bien. »

Il y a à peine une semaine j’écrivais encore « Parcoursup est lancé. Et à l’université, c’est tous les jours le Doomsday. »

Tout en mesurant la difficulté de l’exercice qui est le leur, je rappelle régulièrement ce qui à mon sens est une faute des présidents et présidentes d’université qui plutôt que de se mobiliser et d’emmener avec elles et eux leurs personnels, n’ont jamais vraiment tiré la sonnette d’alarme autrement que poliment et de manière feutrée, quand pourtant tout appelait à une immense colère qu’il s’agissait « juste » de canaliser, de porter, et d’incarner. Toutes et tous ont alors choisi de répondre « Oui mais … ».

Discutez avec n’importe quel universitaire aujourd’hui, de n’importe quelle université, quelque soit son rang, son statut, sa discipline. Toutes et tous vous diront que oui, ils ont aussi vu, connu, observé, vécu, traversé, ce qui est enfin décrit, enfin porté, enfin affirmé par une présidente d’université.

Je vous partage cette lettre. Je vous incite à la lire attentivement, à la faire circuler aussi. Massivement.

Je forme le voeu que toutes les présidentes et présidents d’université auront le même courage que celui d’Anne Fraïsse. Et lui apporteront publiquement leur soutien (car elle va probablement prendre cher …) et qu’à leur tour, surtout, ils auront le courage de poser aussi les mots nécessaires à la description du réel qui cogne. Qui cogne. Et qui cogne encore.

La lettre d’Anne Fraïsse parle de gens qui meurent au travail. D’épuisement. De rage. De colère. Elle parle d’abandon et de mise à mort programmée et inscrite dans les « objectifs budgétaires ». Elle parle de travail forcé. Ces mots peuvent apparaître démesurés à l’échelle de l’image qui est portée sur l’université, principalement d’ailleurs par les mêmes salopards qui organisent sa mise à mort par discrédit autant que par assèchement de crédits. Ces mots sont pourtant les seuls qui vaillent. Sauf que jamais personne n’aurait dû ne serait-ce que pouvoir imaginer qu’ils puissent être tenus au 21ème siècle dans la 6ème puissance économique mondiale.

Lisez la lettre d’Anne Fraïsse. Partagez-là. Et prenez là pour ce qu’elle est, un ultime avertissement après lequel, si rien n’est fait, plus rien ne pourra être sauvé de ce que fut l’université. Chacun alors aura le choix entre la soumission, l’indifférence ou l’indignation.

« Savoir et se taire c’est être complice, je ne peux pas taire cette injustice. » Cent pour cent des universités françaises ont voté un budget en déficit. Les prochains silences des présidents et présidentes d’université ou leurs prochains atermoiements feutrés ne seront plus simplement complices. Ils seront pleinement coupables.

Et si vous croisez Anne Fraïsse, remerciez la pour son courage.

La lettre est directement accessible depuis le site de l’université. J’en reproduis ici une version.

26.01.2026 à 17:21

Pourquoi il ne faut pas interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (mais réfléchir à interdire CNews aux adultes avec le droit de vote).

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (5377 mots)

Depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron tient un discours extrêmement offensif sur la nécessité d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (malgré un premier taquet du conseil d’état). Et pousse très fort (en tout cas communique très fort) sur sa volonté de légiférer rapidement. Très rapidement. D’ailleurs c’est aujourd’hui (lundi 26 Janvier) que le projet de loi arrive à l’assemblée nationale pour un examen en « procédure accélérée » avec en ligne de mire (mais il a un peu de mal à viser en ce moment, huhuhu) une entrée en vigueur pour la rentrée de Septembre 2026.

En plus de celui de baser l’essentiel de sa communication sur le sujet au travers de publications sur … X, cette interdiction pose au moins deux problèmes.

D’abord la rationalité d’une telle décision en termes de politique de santé publique. Car tout le monde (je parle ici de la communauté scientifique, pas des experts de plateaux télé ou de votre oncle Patrick) est d’accord pour indiquer qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur le sujet d’une addiction (aux écrans et/ou aux réseaux sociaux). Or la démonstration de cette addiction serait pourtant la seule cause rationnelle d’une nécessité d’interdiction. Interdiction qui si une addiction était un jour réellement démontrée, et si on poussait alors la logique, devrait ne pas se limiter aux moins de 15 ans mais s’étendre aussi à l’ensemble de la société et donc aux publics y compris … adultes, ou à tout le moins, pour ces publics, faire l’objet de campagnes de sensibilisation au moins équivalentes à celle contre le tabac et l’alcool (toujours pour lesdits adultes).

Ensuite parce que, et je l’explique sur ce blog depuis des années, l’idée même d’une interdiction ou d’un couvre-feu est totalement idiote. Non pas que l’impact des médias sociaux sur les enfants et les adolescents soit nul, non pas qu’il faille le minorer, non pas que lesdits réseaux sociaux soient exempts de problèmes et ne causent aucune situation de souffrance ou de dépendance corrélées à des situations sans lien direct avec l’usage ou le non-usage des écrans ; mais cette interdiction telle qu’elle est imaginée aujourd’hui et au regard des dispositifs, des habitus technologiques partagés mais aussi de leurs failles inhérentes, cette interdiction porte en elle l’ensemble des possibilités de contournement qui seront (et sont déjà) à l’oeuvre pour s’en défaire et la rendre au mieux inopérante et au pire totalement contre-productive. Dans le seul pays (démocratique) qui l’a voté et tente de l’appliquer (l’Australie), les adolescents concernés détournent déjà les dispositifs de reconnaissance faciale supposés certifier l’âge. Et sur un autre sujet, depuis que l’on a interdit l’accès aux mineurs aux mastodontes du porno que sont Youporn ou Pornhub, on a vu croître et se multiplier les sites pornographiques se soustrayant à l’obligation de vérification d’âge et encore plus immondes en termes de violence de contenu et de pratiques que les deux sus-nommés.

La seule vertu d’une interdiction (pour autant qu’elle repose sur un consensus scientifique et qu’elle puisse s’appliquer sans atteinte aux libertés fondamentales ce qui n’est doublement pas le cas ce celle imaginée par Emmanuel Macron), la seule vertu d’une interdiction est de minorer les effets nocifs, malsains, « addictifs » qui auraient été démontrés.

Mais la seule chose qui est aujourd’hui démontrée, documentée et établie, et il faut donc encore une fois le marteler, c’est que les plateformes de médias sociaux sont non seulement parfaitement au courant des nuisances qu’elles produisent, mais qu’elles sont aussi parfaitement en capacité de les limiter voire de les réduire à néant (en cassant les chaînes de contamination virales, en supprimant la visibilité de certaines métriques, en embauchant en nombre suffisant des modérateurs, etc.). Et qu’elles ne le font pas parce que ce n’est pas bon pour leur modèle d’affaire. Et qu’après les industries du pétrole et du tabac, elles entretiennent de manière cynique et criminelle le troisième grand mensonge de notre modernité. Je vous remets ce que j’écrivais en Septembre 2023 dans l’article « Ouvrir le code des algorithmes ne suffit plus » :

« Après les mensonges de l’industrie du tabac sur sa responsabilité dans la conduite vers la mort de centaines de millions de personnes, après les mensonges de l’industrie du pétrole sur sa responsabilité dans le dérèglement climatique, nous faisons face aujourd’hui au troisième grand mensonge de notre modernité. Et ce mensonge est celui des industries extractivistes de l’information, sous toutes leurs formes. (…) Et même s’ils s’inscrivent, comme je le rappelais plus haut, dans un écosystème médiatique, économique et politique bien plus vaste qu’eux, leur part émergée, c’est à dire les médias sociaux, sont aujourd’hui pour l’essentiel de même nature que la publicité et le lobbying le furent pour l’industrie du tabac et du pétrole : des outils au service d’une diversion elle-même au service d’une perversion qui n’est alimentée que par la recherche permanente du profit. »

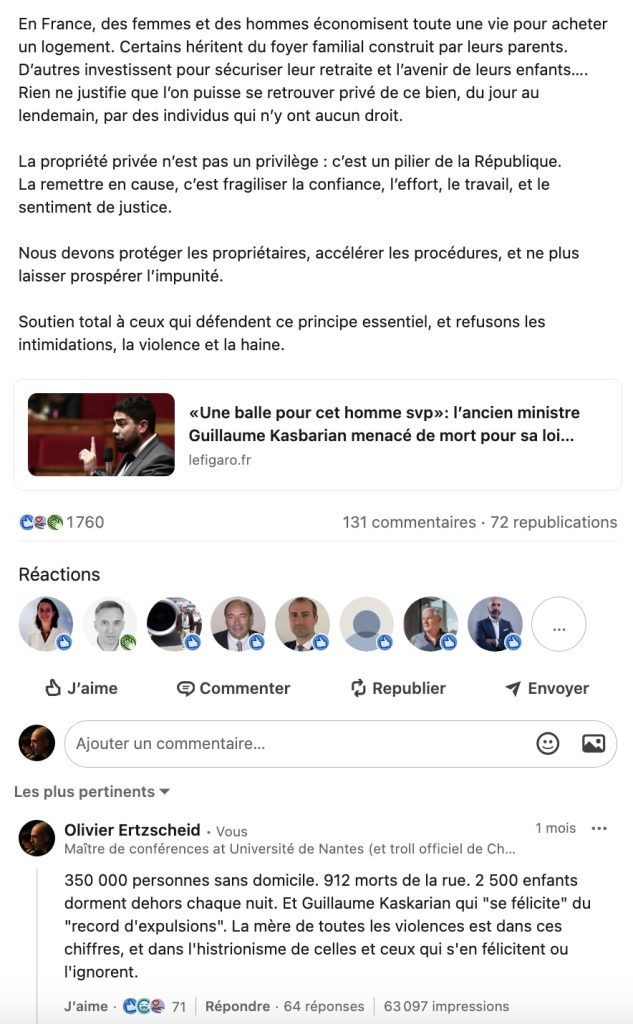

Depuis que j’écrivais ceci en Septembre 2023, la dérégulation totale de l’espace médiatique (des chaînes de télé aux médias sociaux et passant par la presse écrite) s’est encore accélérée alors qu’on l’imaginait pourtant déjà au maximum de sa vitesse, et chaque fait de notre réalité n’est aujourd’hui plus que le prétexte à un récit médiatique pour l’essentiel aussi totalement hors de contrôle que totalement asservi aux intérêts de puissances illibérales ou d’individus ayant fait le choix de les incarner ou de ramper à leurs pieds pour préserver leurs propres intérêts économiques. Ce ne sont pas « les médias sociaux » qui maintiennent à l’antenne un pédocriminel (Morandini) ; ce ne sont pas « les médias sociaux » qui donnent libre antenne à une personnalité politique multi-condamnée notamment pour complicité de provocation à la haine (Zemmour) ; ce ne sont pas « les médias sociaux » qui font d’un gigot mal cuit la source d’un complot du monde musulman autour de la nourriture Halal ; ce ne sont pas « les médias sociaux » qui laissent sans sourciller à l’antenne et en présence de journalistes, le fils d’un chasseur de Nazis parler de la nécessité d’établir aujourd’hui des rafles de population immigrée (Klarsfeld) ; ce ne sont pas « les médias sociaux » qui face à des images de l’ICE assassinant à bout portant des citoyens américains reprennent mot à mot les éléments de discours de l’administration Trump qui sont à l’opposé de l’évidence des faits et des images les documentant.

Vous me pardonnerez donc la comparaison mais l’impact (délétère, problématique) des médias sociaux sur les mineurs de moins de 15 ans est infiniment moins problématique que l’impact de l’écosystème de l’empire Bolloré (notamment) sur la santé mentale et le rapport aux faits et à la vérité de toute la population adulte en âge de voter.

Et je veux ici encore une fois le rappeler, à chaque fois qu’Emmanuel Macron (ou d’autres) vous parlent de l’urgence et de la nécessité de réguler les médias sociaux, il évite de traiter de la seule urgence qui vaille et qui serait de totalement repenser et rééquilibrer les forces du champ médiatique « classique » qui part totalement en vrille.

« Oui mais donc on fait quoi ? » me direz-vous.

On fait ce qui suit. Il est de toute évidence éminemment urgent et nécessaire d’astreindre les plateformes de médias sociaux à des régulations limitant leur pouvoir de nuisance. Et chacun sait aujourd’hui exactement comment faire. Tout comme chacun se rend aujourd’hui compte qu’il n’est qu’une seule et unique manière d’y parvenir. Tout cela aussi je l’ai déjà écrit, dit, expliqué. Il faut que l’ensemble de ces plateformes de médias sociaux soient reconnues comme pleinement éditrices des contenus qu’elles portent. Et il faut en finir avec l’hypocrisie du statut d’hébergeur qui continue aujourd’hui de leur être accordé. J’ai écrit un long article sur le sujet il y a peu, voyez le « chapitre 4 » du billet titré « Le web pourrissant et l’IA florissante : si nous sommes le bruit, qui sera la fureur. » En résumé (mais vraiment allez lire mon article en entier si cela vous intéresse) :

Dans la jurisprudence, l’un des critères les plus déterminants qui permet de distinguer entre hébergeur et éditeur et celui dit du « rôle actif », défini comme « la connaissance et le contrôle sur les données qui vont être stockées. » Or qui peut aujourd’hui sérieusement prétendre que Facebook, Instagram, X, TikTok et les autres n’ont pas un rôle actif dans la circulation des contenus hébergés, et que ces plateformes n’auraient ni connaissance ni contrôle sur les données et contenus stockés ? Le gigantisme fut longtemps l’argument mis en avant par les plateformes pour, précisément échapper à leur responsabilité éditoriale. Cet argument n’a aujourd’hui (presque) plus rien de valide techniquement ou de valable en droit.

Alors certes c’est un changement de paradigme. Alors certes là pour le coup va falloir se doter en termes de volonté politique de toute la panoplie du courage sacrificiel de l’imaginaire de Top Gun et pas simplement des lunettes aviateur de kéké.

Mais dans le discours ambiant autour de cette interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, il y a encore un point, un élément, une conséquence, que jamais personne n’évoque ni ne discute et qui me semble pourtant déterminant. Heureusement que je suis là

Admettons que cette interdiction soit votée et admettons qu’elle s’applique.

Si l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans était votée ce serait alors le plus tonitruant signal envoyé à l’appui de toutes les formes de dérégulation que ces plateformes espèrent et attendent.

Et c’est assez simple à comprendre : si plus aucun mineur de moins de 15 ans, aux yeux de la loi, ne peut et ne doit y être présent, alors le peu de (re)tenue et de régulation auxquelles elles s’astreignaient jusqu’ici par crainte d’une atteinte trop profonde à leur image deviendra instantanément caduque.

La responsabilité, la seule responsabilité de l’accès de mineurs de moins de 15 ans à des contenus extrêmement violents ou problématiques pour cet âge reposerait alors intégralement soit sur une défaillance de la responsabilité parentale, soit sur une incapacité de l’État à garantir le respect du cadre législatif dont il s’est doté. En clair et quoi qu’il puisse se passer ce ne sera plus du tout la faute des plateformes.

Si cette interdiction était votée et s’appliquait, tout se jouerait donc autour de la charge de la preuve de la vérification d’âge. Si c’est aux plateformes de faire la chasse aux comptes de moins de 15 ans, cela impliquera aussi, pour être efficace, que l’État (via des tiers de confiance comme … la CNIL ou l’ANSSI ou l’ARCOM ou PHAROS ou ma tante …) que l’État donc soit lui-même en capacité de documenter leurs manquements, c’est à dire d’identifier des comptes de moins de 15 ans toujours actifs alors qu’ils auraient supposément dû être repérés et fermés. Autant vous dire que ça va être compliqué vu les moyens actuels de l’état et le dimensionnement des effectifs des tiers de confiance sus-mentionnés. Notez bien sûr que les plateformes n’ont absolument aucun intérêt à effectuer cette vérification ou en tout cas à l’effectuer de manière optimale et maximale. Et si c’est à l’État de faire les vérifications, on retombe alors dans le scénario que j’évoquais plus haut, c’est à dire que l’entièreté de la responsabilité et de la charge de la preuve reposerait alors sur les familles (ou sur l’État lui-même). Aucune de ces deux solutions n’est ni souhaitable ni envisageable à l’heure actuelle autrement que dans des contextes politiques totalement et dangereusement illibéraux ou aveugles.

Soyez attentifs et attentives aux prochaines semaines autour de ce projet de loi. Vous serez surpris de constater qu’un certain nombre de plateformes ne vont pas le combattre avec toute l’énergie et la détermination que l’on aurait pu supposer. Car ce projet de loi ne les desservira pas totalement, et il est même probable qu’il leur soit utile pour basculer dans de nouveaux régimes de dérégulation.

« Oui mais en Australie. »

Je vous vois et vous entend. Et j’entends aussi notre Topper Harley national et tout l’hémicycle de droite et d’extrême-droite me dire « Oui mais en Australie ils l’ont fait et ça marche !« . Ce à quoi je réponds : « Alors en Australie ce qui marche c’est surtout des kangourous. » En d’autres termes, alors oui ils l’ont fait, mais ils l’ont fait de manière quand même assez … étrange, et pour l’instant bah ça marche pas super super.

Ils l’ont fait c’est certain et ce sont près de 5 millions de comptes qui auraient été supprimés ou désactivés ou restreints, en tout cas, et c’est important, selon les autorités.

Ils l’ont fait et en effet ça nous a mis le Zuck en pétard (mouillé) et en mode, « vous voulez pas plutôt collaborer avec l’industrie » et « travailler à un relèvement collectif des standards de sécurité, avec la possibilité de proposer des expériences adaptées à l’âge« , arguant (ce qui est vrai, je l’ai moi-même fait dans l’argumentaire de ce billet) que l’un des risques était de voir migrer les adolescents (en Australie la majorité numérique est à 16 ans) vers d’autres plateformes (encore) moins régulées.

Mais ils ne l’ont pas fait pour toutes les plateformes (et du coup bah … on cherche un peu le sens de tout ça …). Ils l’ont fait pour Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, Kick, Reddit, X, Twitch et YouTube (c’est certes déjà pas mal), mais ils ne l’ont pas fait pour Messenger, WhatsApp, Discord ou Roblox (plateformes initialement de messagerie ou de jeux mais qui sont aujourd’hui fonctionnellement construites et pensée comme autant de médias sociaux, perméables notamment à de la publicité et à toute une liste de dérives déjà largement documentées).

L’esprit de la loi australienne est le suivant « La législation est formulée de manière à donner une définition assez large des réseaux sociaux, laissant à la discrétion de la commissaire à la sécurité numérique [Julie Inman Grant – ndlr] le soin de désigner les plateformes comme telles. » Et bon courage à Julie Inman Grant qui jouit ici d’un grand pouvoir que j’espère corrélé à de grandes responsabilités parce qu’elle va avoir du taff … #SpidermanAttitude

Et donc l’une des premières conséquences a été un déport vers trois plateformes dont la popularité à explosé : « Lemon8, une application qui appartient à ByteDance, propriétaire de TikTok, puis Yope et WhatsApp. » Faut bien avouer que si on ferme des comptes de mineurs sur Instagram ou Tiktok pour qu’ils se retrouvent sur Lemon8 qui appartient à Tiktok …

Autre problème ou effet cliquet que ces débats mal posés et mal arbitrés inaugurent partout dans l’écosystème des services numériques, c’est celui d’une vérification d’âge que personne n’est en capacité de faire sans porter atteinte aux libertés (en l’état en tout cas des services actuels) mais que tout le monde à intérêt de faire y compris des pires manières possibles pour s’affranchir de possibles réglementations inabouties et bancales. Et voici donc « OpenAi qui ient d’annoncer le déploiement dans les prochaines semaines dans l’Union européenne de son outil de prédiction de l’âge » qui reposera, je cite toujours, sur « une combinaison de signaux, notamment la durée d’existence du compte, les sujets de conversations, les moments de la journée où l’utilisateur se connecte ou encore l’âge déclaré, a expliqué l’entreprise. » Et pourquoi OpenAI fait-il cela : parce qu’OpenAI vient d’ouvrir sa boîte de Pandore en proposant des chatbots sexualisés (notamment) et constate (comme c’est étonnant …) les dégâts causés à l’échelle de population jeunes (mais pas uniquement).

Conclusion.

Il faut avoir et garder un élément en tête. Jamais les grandes plateformes de médias sociaux ne renonceront à capter ce public adolescent et même enfantin. Jamais. Pour une raison simple : c’est là leur dernier levier de croissance. Et c’est le seul. Je vous l’expliquais déjà il y a … onze ans, en vous chantant : « Voici venu le temps du web des enfants. » C’est la raison pour laquelle toutes ces plateformes sans exception ont déjà déployé ou tenté de déployer des offres calibrées pour capter ces audiences : Youtube Kids, Messenger Kids ou encore Instagram for Kids (projet mis en pause depuis 2021). Et elles vont continuer.

La seule « bonne approche » dans cette régulation des accès des mineurs à ces plateformes, et quand je dis « bonne approche » j’entends qu’elle soit applicable en droit sans éparpiller façon puzzle les libertés publiques associées, la seule « bonne approche » consiste donc soit à modifier le statut des plateformes pour les rendre pleinement éditrices (et marginalement hébergeuses), mais en effet c’est un. changement complet de paradigme. Et/ou à travailler à contraindre les plateformes pour faire en sorte d’augmenter leurs responsabilités (éditoriales) à destination des publics mineurs qu’elles sont tout à fait ne capacité de circonscrire et de cibler. C’est par exemple l’orientation qui avait été travaillée, en Californie, à l’occasion du vote d’une loi « The California Age-Appropriate Design Code Act« , proposée en 2021 pour une entrée en vigueur en 2024, mais qui s’était finalement vue barrée par le puissant lobby des entreprises derrière « Netchoice » qui milite pour une dérégulation totale du commerce en ligne et combat toute forme de régulation quelle qu’elle soit au nom du 1er amendement de la constitution américaine.

L’idée derrière le California Age Appropriate Design Code Act était pourtant assez vertueuse et bien dimensionnée puisqu’il s’agissait :

« d’obliger les réseaux sociaux – comme Instagram et TikTok – et les plateformes de jeux via Internet à faire passer l’intérêt des enfants avant leurs profits. Approuvé à l’unanimité, le « California Age-Appropriate Design Code Act » obligerait ces plateformes en ligne à examiner comment la conception de leurs produits, leurs algorithmes et leurs stratégies publicitaires pourraient constituer un danger pour les mineurs. (…) S’il est définitivement approuvé, ce texte n’entrera en vigueur qu’à partir de 2024. Les législateurs californiens ont renoncé à une autre mesure qui aurait permis aux autorités de poursuivre les réseaux sociaux s’ils développaient des produits addictifs pour les mineurs (sic). »

Source Les Echos. Août 2022

Mais ces approches de régulation concertée et centrée sur les plateformes ne sont envisageables que dans le cadre d’une sincérité législative qui est aujourd’hui malheureusement inenvisageable. Si les lobbies ne font pas entrave, si Donald Trump ne menace pas d’augmenter les droits de douane et d’envahir la Pologne, les détournements seront dans tous les cas massifs et pour l’essentiel invérifiables.

Interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans est donc en l’état inapplicable, et l’applicabilité d’une telle mesure reviendrait à encore augmenter l’arsenal législatif entravant le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Et au regard de ce qui se passe à l’étranger et se profile potentiellement en France pour les prochaines présidentielles, si on peut éviter de se tirer des balles dans le pied, ça permettra peut-être que la future « ICE » nous mette un peu. moins de balles dans la tête.

La seule décision raisonnable et rationnelle pour protéger les mineurs (mais pas uniquement) c’est que la responsabilité des plateformes soit engagée sur leur statut désormais clair d’éditeur de l’ensemble des contenus qu’elle agrègent et organisent éditorialement et que le recours à la mention d’hébergeur ne soit plus la règle mais l’exception.

Zuckeberg à l’époque où il faisait son tour du monde de convocations devant les représentations nationales pour une liste de manquements extrêmement graves et documentés de sa plateforme (c’était en 2020) avait eu cette phrase : « Treat us like something between a Telco and a Newspaper » (« traitez-nous comme quelque chose entre un opérateur télécom et un journal »). Et bien ne le traitons pas comme ça l’arrange mais comme ce qu’il est : avant tout un journal, avant tout un média. Et traitons tous les autres également et de la même manière.

Grain à moudre.

Petit recueil de textes pour réfléchir (‘sereinement) à tout ça (et comprendre pourquoi après y avoir réfléchi sereinement ça reste bien une idée à la con

D’abord l’article très complet de Léo Roussel sur Mediapart à propos de l’expérience Australienne.

Ensuite l’interview d’Anne Cordier (la Queen sur ces sujets) et Grégoire Borst dans Usbek Et Rica : « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ? » (spoiler : bah non).

Bien sûr l’étude de l’ANSES dont tout le monde parle beaucoup mais que peu de personnes ont visiblement lu, et qui ne préconise pas d’interdire les réseaux sociaux mais de leur imposer des régulations suffisamment fortes pour désarmer leurs paramétrages toxiques (viralisation, biais de négativité, dark patterns, etc.)

Sans oublier les 3 articles d’Hubert Guillaud (le GOAT) sur la vérification d’âge, notamment le troisième (« un internet de moins en moins sûr« , « Impunité des géants et criminalisation des usagers« , « Panique morale en roue libre »)

Et parce qu’il traite d’une partie de ce sujet (autour de Grok qui déshabille les mineurs) mais aussi parce que chaque phrase de cet article est un coup de point dans la gueule des MAGA et de Musk (et une invitation à nous interroger sur ce que nous-mêmes tolérons et acceptons), le dernier papier de Thibault Prévost sur Arrêt sur Images, « Contre X », dont j’extraie cette citation, « Que faut-il attendre d’un président qui promet 109 milliards d’euros pour développer des IA génératives toxiques, et qui fête l’ouverture d’un sommet industriel pro-IA en publiant un deepfake de lui-même, sur X de surcroît ? »

[Mise à jour du lendemain] L’assemblée nationale a, malheureusement et sans trop de surprise, adopté le projet de loi d’interdiction des réseaux sociaux. Le sénat lui emboîtera probablement le pas.

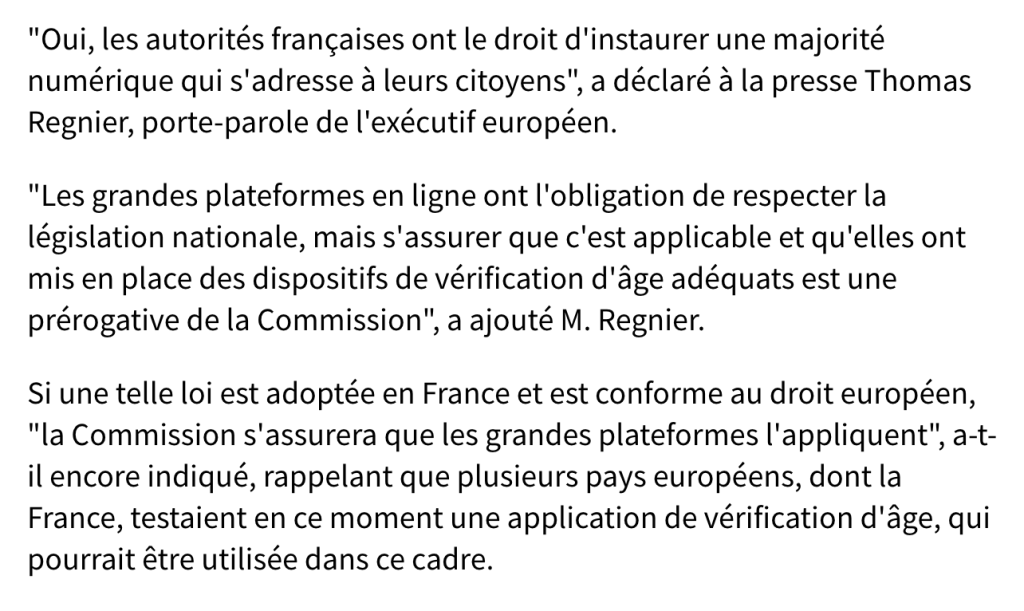

Spoiler : en l’état du droit et comme le remarque Raphaël Grably, la capacité de cette interdiction relève du seul périmètre de la commission européenne. Plus précisément :

Spoiler again : il est plus que probable que le Conseil d’Etat (avant ou après le passage au Sénat) remette un taquet en expliquant que grosso modo y’a rien qui va (définition de ce qu’est un réseau social, périmètre législatif européen, risque constitutionnel …).

Spoiler for sure : La commission européenne depuis quelques temps ne se signale pas vraiment pas sa volonté d’appliquer ne serait-ce que les règlementations en vigueur (notamment rapport à l’homme orange qui menace d’envahir la Pologne à chaque fois qu’on touche à un cheveu de ses Techbros). C’est donc très très peu probable qu’elle valide quelque forme d’interdiction que ce soit.

Spoiler au carré : de source bien informée (ici notamment), le gouvernement s’apprêterait à sortir une appli de vérification d’âge, adossée à la carte d’identité et intégrée à France Identité. Pour autant que ça marche et que ça aille au bout (cf les spoilers précédents), c’est donc France Identité qui deviendrait le tiers certificateur de confiance. Et là je dis bah bon courage et surtout « Hold my Beer » dès lors que le RN (par exemple) accédera au pouvoir. Et bon courage (bis) au regard de la quotidienneté et de l’immensité des fuites de données, y compris sensibles, et y compris au ministère de l’intérieur qui pas plus tard qu’il y a un mois reconnaissait son « manque d’hygiène informatique » (sic). [Mise à jour de la mise à jour du lendemain] Car pour rappel le principe du tiers de confiance c’est qu’il ne soit pas capable de faire le lien entre vous (qui cherchez à accéder à tel ou tel site) et la plateforme ou le service ou le site (auquel vous voulez accéder). Or en l’état, France Identité accède aux deux bouts de la chaîne, en tout cas est en capacité de le faire.

20.01.2026 à 16:32

Parcoursup est lancé. Et à l’université, c’est tous les jours le Doomsday.

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (4091 mots)

Imaginez-vous vivre dans un pays où la totalité des entreprises seraient déficitaires. La totalité. Un pays dans lequel aucune, je dis bien aucune entreprise ne serait en capacité de dégager un résultat positif. Et bien c’est exactement la situation actuelle de l’ensemble des université françaises. La totalité. Je vous l’avais annoncé (avec d’autres et depuis quelques années et avec colère) et c’est arrivé. La totalité des universités françaises ont voté un budget en déficit.

Vous me direz qu’une université n’est pas une entreprise. Certes. Pour autant et depuis le vote de la funeste LRU, loi dite « d’autonomie », par la fumeuse Valérie Pécresse sous injonction du premier président délinquant (Nicolas Sarkozy), tout à été fait pour assimiler les universités à autant d’entreprises. Ça donne envie de gifler des gens de droite avec une barre à mine quand on relit ça aujourd’hui, mais à l’époque tout ça nous était présenté en mode « il s’agit de redonner de l’attractivité aux universités« . Lol. Dans un an, en 2027, voilà 20 ans que la loi LRU aura donc été déployée. Ne comptez-pas trop sur moi pour la fête d’anniversaire, mais le bilan est là : vingt ans c’est le temps qu’il faut pour totalement détruire à la fois les infrastructures universitaires (ou les laisser s’effondrer, cela revient au même), pour précariser totalement à la fois la population étudiante mais aussi les vacataires et personnels administratifs et techniques sans qui rien jamais n’est possible, pour faire de la recherche une activité concurrentielle comme les autres et ne plus la financer que « sur projet » (dont la plupart ne sont donc … pas financés), et pour épuiser presque totalement la bonne volonté et la détermination des enseignant.e.s. et des chercheurs et chercheuses.

Vingt ans c’est aussi le temps qu’il aura fallu pour en parallèle, faire toute la place au secteur privé, à ces écoles véroles qui captent les financements publics, à ces formations croupion qui ajoutent des frais de scolarité exorbitants à des diplômes en carton (mais tout va bien, c’est un banquier qui vous y accueille et qui vous parle des prêts possibles avant de vous parler des enseignements reçus), à ces conglomérats d’escrocs aka les grands groupes privés qui recrutent des clients avant de former des étudiants. Juste un chiffre. Presque 3 millions d’étudiantes et d’étudiants en France, dont presque 800 000 dans le privé. Un chiffre et une dynamique : « Depuis 2013, les inscriptions dans le privé ont même augmenté de 62,7 % contre 9,6 % dans le public. » Pourquoi cette explosion du privé depuis 2013 ? Pour bien comprendre, 2007 c’est donc l’année où la loi LRU est votée pour les universités, et 2013 c’est l’année où elles l’ont dans le cul parce que ce qui était prévu dans le cadre de la loi LRU c’était que : « d’ici au 1er , toutes les universités accèdent à l’autonomie dans les domaines budgétaire (article 50) et de gestion de leurs ressources humaines et qu’elles puissent devenir propriétaires de leurs biens immobiliers. » Tout ça, les 100% d’universités publiques qui votent aujourd’hui un budget en déficit, ce n’est pas le fruit du hasard mais l’aboutissement d’un projet politique parfaitement pensé, et surtout parfaitement dégueulasse.

Il fallait être rentable. Rentable les formations, rentable les débouchés, rentable, rentable, rentable. Et autour et pendant que les aides de l’état tombaient comme jamais dans les financements des aides aux entreprises, comme jamais les aides de l’état pour les universités se tarissaient : et aux universités de se démerder avec leur gestion bâtimentaire (pile au moment où la plupart desdits bâtiments commençaient à tomber en ruine), et aux universités de se démerder avec la prise en charge du glissement vieillesse-technicité, et aux universités de se démerder avec la prise en charge de la mutuelle de tous leurs agents et salariés. Et « à moyens constants » hein.

Alors on trouve certes sous la plume de quelques journalistes également ou anciennement universitaires, des éditoriaux qui nous alertent. Par exemple celui de Guillaume Erner le 16 Janvier sur France Culture qui disait et écrivait :

« Il y a deux manières de faire la guerre à l’université. La première est frontale : considérer, comme Donald Trump, que ce sont des repaires de gauchistes et les étrangler ouvertement. La seconde est plus sournoise : les laisser crever à petit feu, silencieusement, sans débat, sans indignation. J’ai bien peur que ce soit cette seconde méthode qui soit à l’œuvre en France.

Or il n’y a rien de plus dangereux pour un pays que cet anti-intellectualisme-là. Faire la guerre à l’université, ce n’est pas un détail budgétaire : c’est un volet central de la guerre à l’intelligence. C’est obérer l’avenir. Les étudiants d’aujourd’hui sont les doctorants de demain et les chercheurs d’après-demain. Ceux qui, au nom d’autres “priorités”, se désintéressent du sort des universités sont en train d’endommager gravement l’avenir du pays — dans une indifférence quasi générale. »

Mais à part ces quelques surgissements tout à fait confidentiels dans le bruit médiatique ambiant, partout un grand silence.

Et pourtant moi comme d’autres on s’agite, on analyse, on gueule, on documente. Et depuis longtemps. Mais rien putain. Rien. Et des ministres de la chose dont on à l’impression qu’ils ne font que se disputer le podium de la connerie, le maillot jaune de l’incurie, et la palme de la provocation. Dernier en date : Philippe Baptiste qui après avoir littéralement chié sur les universités et les universitaires en Novembre 2025 (« c’est pas Zola non plus« ) lance en Janvier 2026 des « Assises du financement des universités » (lire à ce sujet l’indispensable, l’incontournable, et le plus précieux d’entre nous, aka Julien Gossa). Le résultat de ces assises je vais vous le donner en exclusivité :

- « la carte des formations va être revue. » Traduction : des formations vont fermer. Traduction de la traduction : les SHS ça va être une boucherie, allez plutôt vous trouver des métiers utiles et rentables aux yeux du Medef.

- « L’offre de formation va être rationalisée à l’échelle des territoires. » Traduction : des sites universitaires délocalisés vont fermer (mais pas tout de suite, en tout cas pas partout tout de suite, parce que y’a des municipales et que globalement c’est pas le bon timing)

- « Une politique différenciée des droits sera appliquée. » Traduction : les frais d’inscription vont exploser. Un peu exploser en licence. Beaucoup exploser en Master et au-delà. Et à la folie exploser pour les étudiantes et étudiants étrangers extra-communautaires (c’est malheureusement déjà souvent le cas) parce qu’en plus d’être étudiants bah ils sont étrangers.

Et vous savez quoi ? A la fin de ces « assises » on aura toujours aussi mal au cul et on fera toujours semblant de ne pas comprendre pourquoi.

Franchement je ne sais plus ni comment le dire ni comment m’y prendre. De la place qui est la mienne, de ce que je vois des micro-responsabilités que j’endosse ou ai endossé (ouverture de formation, direction d’un département, direction-adjointe d’une composante) je suis toujours autant effaré qu’en colère quand je vois à la fois notre propre capacité à nous tirer des balles dans le pied, notre incapacité à nous indigner autrement que de manière feutrée et policée, et pourtant l’énergie et la « bonne foi » d’une majorité de collègues qui décident de mesures dont chacun voit bien qu’elles sont mortifères. On n’a jamais fait autant de réunions, on n’a jamais eu autant d’instances, on n’a jamais eu autant de tutelles, on n’a jamais eu autant d’évaluations permanentes sur la qualité de ceci et l’opportunité de cela, et on n’a jamais été autant absolument incapables de « piloter » nos établissements autrement que par injonctions paradoxales et contradictoires. [Disclaimer. La littérature scientifique (notamment dans le champ de la psychologie et notamment dans les années d’après-guerre avant celle de l’économie et du management des années 1980) documente parfaitement la manière dont se termine l’histoire des individus et des institutions dirigées sur des injonctions paradoxales, et elle (la littérature scientifique) est unanime : ça se termine à l’asile.]

Mais alors concrètement, c’est quoi le quotidien d’une université

avec un budget en (gros) déficit ?

En résumé c’est une université où plus rien n’est jamais certain. On nous répète souvent dans tous les éditos économiques et politiques que les entreprises ont besoin de visibilité sur le moyen et le long terme et qu’elles n’aiment rien moins que l’incertitude. Bah figurez-vous que les universités … aussi. Quand plus rien n’est jamais certain, quand les personnels (profs, vacataires, agents techniques, personnels administratifs) ne savent pas s’ils pourront toujours être là dans un mois ou dans un an, quand on ne sait pas si on pourra maintenir tel ou tel groupe, telle ou telle formation, tout se tend puis … tout se détend brutalement dans le fracas d’un effondrement.

C’est une université dans laquelle des gens font des cours, beaucoup de cours, parce qu’il n’y a plus assez de collègues pour faire ces putains de cours (parce qu’on ne crée plus du tout de postes à l’échelle de la volumétrie des départs en retraite notamment et parce que même les vacataires ne veulent plus venir tellement c’est compliqué et la misère), et où ces mêmes gens qui font beaucoup de cours, où ces enseignant.e.s doivent attendre la réunion d’un tribunal des heures supplémentaires une fois que l’année est terminée, pour savoir s’ils pourront être ou non payés pour les cours qu’ils ont fait « en plus » durant cette année. Vous me direz « bah ils n’ont qu’à bosser pour la gloire, ça va bien vu leur salaire. » Je vous confirme que certains le font déjà. Vous me direz aussi « bah ils n’ont qu’à pas faire ces cours. » En effet. Certains le font déjà aussi. Et donc on ampute les maquettes et les contenus de formation. Et on marche au rabais. Mangez plutôt vos morts tiens.

C’est une université dans laquelle plus rien, absolument plus rien n’est logique. Chaque décision sur le plan de la formation ou de la recherche entre directement en concurrence (pas du tout libre et totalement faussée) avec des arbitrages de gestion de pénurie ou de financement sur projet qui au mieux les rendent impossible et au pire se font systématiquement au détriment d’autres (formations, composantes, collègues, services) qui sont pourtant les mêmes que nous. Ça me rend totalement dingue quotidiennement. Et si j’étais tout seul ce ne serait pas très grave.

100% des universités publiques qui ont voté un budget en déficit et n’ont donc, de manière très rationnelle et très empirique, plus aucun moyen pour fonctionner normalement. Je le redis différemment. 100% des universités publiques fonctionnent aujourd’hui au mieux en mode dégradé, en gérant des pénuries et de la précarité à tous les niveaux. Je le redis encore autrement. Derrière ce 100% des universités publiques qui crèvent à crédit, il y a vos gosses. 3 millions d’entre elles et eux. Vos gosses (les miens aussi hein) qu’on accueille. Vos gosses qu’on forme professionnellement. Vos gosses qu’on émancipe intellectuellement. Vos gosses qu’on ouvre culturellement. Mais vos gosses aussi qu’on soigne (la médecine universitaire est digne de celle d’un pays du tiers-monde mais les collègues – médecins, infirmières, psys, font ce qu’ils et elles peuvent et sans elles et eux les drames déjà intolérables le seraient encore davantage). Mais vos gosses aussi qu’on nourrit parce qu’aujourd’hui chaque campus est devenu une putain de succursale des restos du coeur, où l’on voit des profs filer des cours et à manger.

[Parenthèse : vous connaissez Benjamin Duhamel ?] Et lorsqu’enfin le gouvernement devrait voter les repas à un euro pour tous les étudiants et les étudiantes (hope so …) il faut encore se fader ce chancre mou de Benjamin Duhamel expliquant que « houlala mais les enfants de Bernard Arnault et des milliardaires ils vont pouvoir manger pour un euro, est-ce que c’est vraiment une mesure de gauche ? » Benjamin écoute-moi. Ecoute-moi bien. T’as vraiment cru que les enfants de Bernard Arnault ils étaient passé en fac de lettres à Cergy ? Où même à l’IAE de Poitiers ? T’as vraiment pensé que les chiards de nos milliardaires ils allaient faire la queue au Resto U ? Benjamin pardon mais vraiment t’es trop con. Tu me fatigues avec la constance d’un enfant de 3 ans sous ecsta, tu m’énerves avec l’opinâtreté d’un bouton d’acné récalcitrant sur la peau d’un adolescent, tu m’irrites la tête avec l’efficacité d’un milliard d’oxuyres irritant des culs. [/Maintenant vous connaissez Benjamin Duhamel.]

[Mise à jour du lendemain] Par ailleurs comme l’écrit très bien Nozo sur X : « On s’en branle on préfère qu’un enfant de bourgeois mange pr 1€ plutôt qu’un pauvre ne puisse pas manger ou se retrouve à devoir 36000 justificatifs pr bénéficier d’un repas pas cher. » [/Mise à jour du lendemain]