27.11.2025 à 18:21

Après la ville de Pierre Veltz – Note de lecture

Marion Cohen

Dans son livre Après la ville, Défis de l’urbanisation planétaire, Pierre Veltz démontre à quel point l’urbanisation est l’un des processus structurants des dernières décennies, non pas seulement en termes d’aménagement du territoire, mais aussi et surtout par ses impacts sociaux, économiques, écologiques. Le fait urbain est au cœur de…

The post Après la ville de Pierre Veltz – Note de lecture appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

Texte intégral (3367 mots)

Dans son livre Après la ville, Défis de l’urbanisation planétaire, Pierre Veltz démontre à quel point l’urbanisation est l’un des processus structurants des dernières décennies, non pas seulement en termes d’aménagement du territoire, mais aussi et surtout par ses impacts sociaux, économiques, écologiques. Le fait urbain est au cœur de la « Grande accélération » et des processus de bifurcation écologique analysés dans ses derniers livres1. Il nous présente dans ce post les grandes lignes et les principaux enseignements de son ouvrage. Alain Grandjean apporte ensuite sa lecture et ses commentaires.

1. L’anthropocène comme urbanocène – Présentation du livre par l’auteur

1.1 La « ville » doit être envisagée de façon large comme la forme spatiale de nos manières d’habiter et de transformer la planète.

Tout le monde admet que l’urbanisation est un des phénomènes les plus importants de notre époque et du siècle à venir. Les vitesses de croissance des villes, dans le Sud, sont vertigineuses, alors que Nord est désormais très majoritairement urbain. Mais ce phénomène est souvent traité à part, comme si cette urbanisation était simplement un cadre matériel, une sorte de contenant physique pour des processus plus profonds, plus fondamentaux, traités par les économistes, les sociologues, les politologues, les sciences de l’environnement. Le réflexe des décideurs est d’ailleurs de confier la réflexion sur la ville à des architectes, urbanistes, paysagistes et autres « professionnels du cadre bâti », comme on dit couramment. Lorsque Sarkozy, par exemple, a lancé le projet du Grand Paris, il a commencé par lancer une consultation auprès d’une poignée d’architectes stars, comme si le fait de concevoir de grands bâtiments conférait une compétence particulière pour réfléchir au devenir d’une métropole de 12 millions d’habitants.

Dans Après la ville j’essaie au contraire d’aborder l’urbanisation (le fait urbain, bien au-delà de l’ « urbanisme ») comme l’un des processus fondamentaux de la « Grande Accélération », façonnant de mille manières les processus et les trajectoires de l’économie, de la sociologie, de la politique, de l’écologie.

Prenons l’urbanisation chinoise, longtemps retardée par Mao, avant d’exploser après 2000. Elle a été et reste au cœur d’une mobilisation matérielle sans précédent historique, qui a ouvert un nouveau cycle des marchés de matières premières dans le monde. Mais, au-delà des gigatonnes de ciment et d’acier utilisées, elle est aussi et surtout, par l’ampleur de la migration interne entre campagne et ville, une expérimentation sociale d’ampleur gigantesque. L’urbanisation interagit de manière intime et complexe avec la totalité des composantes de la société et de l’économie, en particulier du fait de la marchandisation et des transformations de modes de vie qui accompagnent toujours la migration vers les villes. Mon approche dans le livre est donc de considérer la « ville » de manière très large, comme la forme spatiale de nos manières d’habiter et de transformer la planète.

1.2 « Urbanisation généralisée ? Pourquoi le titre : « Après la ville » ?

Précisément parce que, si on prend cette vision globale, nos catégories traditionnelles sont mises à mal. En particulier, il est de moins en moins pertinent d’opposer les zones de fortes densité, dites « urbaines » aux autres zones moins denses.

L’opposition ville-campagne est très ancienne, historiquement structurante dans la plupart des sociétés. Les villes ont toujours joué un rôle central en termes politiques et culturels mais jusqu’à une date relativement récente, elles pesaient peu dans l’économie et l’’écologie globale.

Aujourd’hui, les interdépendances de toutes natures (économiques, écologiques, sociales, techniques) entre ce qu’on appelait la campagne et la ville dense sont de plus en plus fortes. Elles tissent leur toile à des échelles de plus en plus étendues. Et les convergences entre les modes de vie de la « campagne » et de la « ville » sont profondes. Au cours des dernières décennies, les espaces peu denses ont été transformés autant voire plus que les espaces denses. Dans de larges parties du monde, les ex-campagnes sont aussi industrialisées et globalisées que les villes. Nous avons donc besoin d’une vision globale, holistique de notre usage de l’espace.

Comme d’autres chercheurs, je pense que les fameux « taux d’urbanisation » calculés par l’ONU n’ont pas grande signification, qu’il faut prendre en compte des formes de plus en plus hybrides d’occupation des espaces. Le vrai sujet c’est ce continuum, tous espaces confondus, que certains appellent « urbanisation généralisée ». Le problème est qu’on manque de mots adéquats pour désigner ces formes.

Dans le même temps, il est vrai que les grandes conurbations, gigantesques et souvent chaotiques hubs, nœuds de concentration au sein de vastes maillages, continuent de jouer un rôle majeur. Mais leur dynamique et leur rôle sont très différents de ce qu’ils ont été dans la croissance urbaine du 19ème et du 20ème siècle. Là encore, on manque de mots adéquats. Kinshasa n’est pas Paris ou New York en plus gros, plus chaotique, et (beaucoup) plus pauvre.

1.3 Le livre analyse dans une perspective historique large l’urbanisation en relation avec trois grandes thématiques inter-reliées : l’économie, l’écologie, le social.

J’ai conçu le livre comme un voyage panoramique à travers de multiples dimensions, avec une perspective historique longue. Les dix chapitres peuvent se lire comme des essais relativement indépendants, dans une progression d’ensemble qui aborde trois grandes thématiques inter-reliées : l’économie, l’écologie, le social.

Urbanisation et économie

Sur le volet économique, je souligne la place désormais considérable des activités directement liée à l’urbanisation généralisée, à travers des infrastructures matérielles de toutes sortes, au sein des pôles de densité, mais aussi entre ces pôles : jamais l’humanité n’a construit autant de routes, de lignes ferroviaires, d’aéroports, de tunnels, de ponts, sans parler des infrastructures numériques en explosion (réseaux de fibres optiques, satellites, centres de données et de calcul). Industries de la mobilité, du bâtiment, de l’énergie, des télécoms : au moins la moitié de nos économies est dédiée à la « ville » au sens très large que je donne à ce terme

L’autre grand sujet économique est bien sûr celui des rentes foncières et immobilières liées aux espaces les plus convoités des pôles métropolitains, rentes qui ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, avec l’inflation du prix des actifs, et qui font de l’immobilier une composante centrale de la financiarisation. La « tour-crayon » newyorkaise qui figure sur la couverture du livre symbolise ce processus, qui fait des centres urbains l’un des coffres-forts privilégiés des plus riches, sans parler de leur rôle dans le recyclage d’argent douteux (où Londres se distingue particulièrement). Ce sujet de la rente foncière et immobilière, central dans les réflexions des grands économistes du passé, comme Walras, mériterait d’être remis à l’ordre du jour, alors que, pour des raisons politiques de sacralisation de la propriété, nous avons presque unanimement naturalisé l’absence de régulation des marchés du sol et de la localisation, en dépit de leurs effets délétères évidents.

Urbanisation et écologie

Sur le volet écologique, mon livre fera sans doute lever les sourcils de nombreux collègues urbanistes car je relativise le discours souvent entendu de la monstrueuse non-soutenabilité urbaine. Je rappelle que, fondamentalement, la densité permet d’économiser les ressources. Manhattan est beaucoup plus « vert » que Phoenix. Malgré les apparences, les coûts d’infrastructures sont moins élevés par habitant dans les concentrations urbaines que dans les zones peu denses, surtout dans les pays riches qui mettent en œuvre une certaine équité dans l’accès aux services collectifs. Répartir les Français dans des villes moyennes, toutes choses égales par ailleurs, serait une catastrophe écologique.

Le problème-clé, ce sont nos manières de produire et de consommer, et à cet égard, les villes ne sont ni plus ni moins insoutenables que l’économie globale de prédation des ressources naturelles et d’accumulation d’artefacts en tous genres. Les (rares) études existantes montrent que l’impact écologique complet des villes, surtout des grandes villes dans les pays riches, résulte surtout des consommations des habitants et du « scope 3 », plus que des activités directement identifiées comme urbaines (bâtiment, transports).

A San Francisco, par exemple, les émissions liées aux consommations sont 2,5 fois plus importantes que celles des activités dites urbaines. Elles varient de 1 à 4 selon les quartiers. Et les progrès constatés viennent surtout de changements dans l’alimentation ou la décarbonation de l’énergie. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les morphologies urbaines, et notamment l’étalement urbain, bête noire des urbanistes, n’ont pas d’importance, mais cela rappelle qu’elles sont du second ordre par rapport aux dynamiques de non-soutenabilité globale et aux différences de modes consommatoires.

Inégalités et fractures socio-territoriales

Le problème le plus grave, enfin, posé par les dynamiques spatiales actuelles est celui des inégalités et fractures sociales. Celles-ci sont liées à la fois aux méga-concentrations, qui les exacerbent, et à l’émergence de vastes zones de friches écologiques, sociales et économiques qui sont l’équivalent spatial des « hommes inutiles » dont parle Pierre-Noël Giraud.

S’agissant des grandes villes, riches ou pauvres, leur impact sur les inégalités, réelles et perçues, est double : elles les accélèrent fortement, via les inégalités de patrimoine liées à la rente foncière et à l’économie immobilière en général, et elles les exposent aux yeux de tous, de manière souvent obscène, attisant le ressentiment des plus pauvres mais aussi, de plus en plus, des classes moyennes. Ce double effet est délétère.

Je cite un passage extraordinaire de Proust qui décrit les simples gens massés dans l’ombre qui regardent les riches dîner dans les salons brillants de l’hôtel de Balbec, et qui conclut :

« Une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours les bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger ».

A l’ombre des jeunes filles en fleur, Marcel Proust

De nouvelles configuration macro-territoriales

Les villes et les territoires pris dans l’urbanisation généralisée sont des systèmes très ouverts, beaucoup plus que nous ne le percevons spontanément.

La question des fractures sociales et politiques, ainsi, se pose à diverses échelles, de même que celle des impacts écologiques, les deux aspects étant d’ailleurs fortement corrélés

Il y a l’échelle des agglomérations, évoquée à l’isntant, où la centrifugeuse sociale liée au marché foncier éloigne de plus en plus les classes moyennes des cœurs des villes.

A une autre échelle, j’insiste sur la modification profonde des relations entre les centres et les périphéries, nationales ou régionales. Longtemps, ces relations ont été inégales mais synergiques. Les centres avaient besoin de ces périphéries proches pour les nourrir, pour les matériaux et la main d’œuvre pas chère de la construction, pour la domesticité facilitant la vie quotidienne. (Pensez à l’alimentation de Paris, qui a structuré la géographie agricole d’une partie de la France, aux maçons creusois, aux bonnes bretonnes ou alsaciennes, etc.) Aujourd’hui ces périphéries de proximité qui étaient des ressources vitales pour les centres se sont souvent transformées en charges, surtout lorsqu’elles sont liées aux centres par des systèmes de solidarités du type Etat social.

Un marché mondial des ressources périphériques existe désormais, dans lequel tous les centres peuvent puiser, accessibles via l’internet et/ou des migrations temporaires. Télétravailleurs des petits boulots, main-d’œuvre des chantiers, nounous indonésiennes ou philippines : le « type de schémas migratoires que même les populistes adorent » pour reprendre un titre récent de The Economist.

Les cités-Etats, délestées de périphéries qui leurs sont liées par les « CDI » de la citoyenneté partagée, illustrent parfaitement ce paradigme, mais sont loin d’en avoir le monopole. A la place de la mosaïque bien ordonnée des centres bien connectés à leurs périphéries de proximité, se substitue progressivement un monde où les centres sont surtout reliés entre eux à l’échelle globale (ce que j’avais appelé dès 1996 « l’économie d’archipel ») (voir Mondialisation, villes et territoires, PUF, 1996, dernière édition 2004) et font appel à une périphérie elle-même globalisée, inépuisable réservoir de ressources banalisées.

Extraterritorialités

Sur ce fond, je souligne enfin le développement des extraterritorialités en tous genres, c’est-à-dire la prolifération de zones qui échappent ou veulent échapper aux régulations territoriales ordinaires. Cela va des paradis fiscaux et des zones économiques spéciales, aux formes plus utopiques et extrémistes portées par les libertariens californiens qui préconisent des sécessions radicales pour échapper aux régulations étouffantes du monde pré-numérique. Un exemple est celui du Seasteading Institute qui veut créer des villes en haute mer (soutenu par une pléiade d’acteurs du néo-trumpisme californien, Peter Thiel en tête). Richard Powers en parle dans son dernier et comme toujours passionnant roman : Un jeu sans fin (2025), chez Actes Sud. Il y a aussi l’idée des « Chartered cities » promue par le prix Nobel d’économie 2018, Paul Romer, qui consiste à créer dans les pays pauvres des villes-entreprises, dotée des institutions solides dont ces pays manquent et donc pilotées par des acteurs du Nord. Toutes ces pistes n’ont guère donné de résultats, en dehors de micro-réalisations comme Prospera au Honduras, mais elles sont significatives d’un changement de régime territorial qui prend distance petit à petit avec la territorialité étatique « homogène » des deux siècles passés. Avec l’avènement et la généralisation (en trompe-l’œil, il est vrai) de l’Etat-nation territorial, nous avions cru atteindre la forme définitive de la gouvernance spatiale. Attendons-nous à des turbulences et à des surprises.

2. Commentaires d’Alain Grandjean

Ce livre est passionnant par la variété des informations fournies remises en place grâce à un cadre conceptuel convaincant. Je ne ferai que quelques remarques en incitant le lecteur à plonger dans la lecture et faire son miel par lui-même de la richesse de l’ouvrage.

Il remet en cause beaucoup d’idées reçues sur la ville, dont chacun parle d’autant plus facilement qu’il n’y a pas vraiment réfléchi ou sans base factuelle étayée.

Juste deux exemples frappants.

L’auteur nous démontre qu’un tissu de villes moyennes n’est pas intrinsèquement plus écologique que des concentrations urbaines, qui permettent des économies d’échelle, alors que leur « bilan carbone » est plus lié aux revenus et aux modes de vie qu’au lieu de résidence. A titre personnel, j’ai beaucoup aimé (entre autres !) le développement sur les lois de puissance et leur application au « métabolisme » des villes.

Quant à la fracturation sociale et aux inégalités sociales, notre auteur montre qu’elle est beaucoup plus forte au sein des villes qu’entre milieux urbain et rural, mythe abondamment entretenu dans les médias aujourd’hui.

Les multiples observations faites sur ce qui se passe « ailleurs » – avec des exemples documentés dans de multiples régions du monde – font réussir le pari de l’auteur : faire voir que l’urbanisation – c’est-à-dire en fait les processus par lesquels nous habitons et transformons la surface de la planète – fait partie des processus fondamentaux de la « grande accélération ». Après ce périple, le lecteur ne voit plus la ville comme avant et cesse de projeter sa vision et sa conception occidentale sur des réalités beaucoup plus complexes.

Dernière remarque relative à la rente foncière et les inégalités majeures qu’elle crée.

Qui ne se rend compte de la difficulté financière actuelle de faire faire des études à de jeunes talents dans les lycées prestigieux du 5ème arrondissement parisien ?

J’ai eu le plaisir dans mon expérience de recherche, plus tout-à-fait récente ! de travailler sur ces questions et d’échanger avec des experts de cette question. Dans ce livre, Pierre Veltz ouvre des pistes innovantes (comme le bail réel solidaire) qui permettraient de résorber ces inégalités.

Au final, ce qui m’a le plus fasciné dans cet ouvrage, c’est qu’il aborde de manière pédagogique et solidement argumentée les « défis de l’urbanisation planétaire » (sous-titre du livre) sous de multiples dimensions : écologique, sociale, industrielle., numérique. J’en recommande vivement la lecture !

Alain Grandjean et Pierre Veltz, consultant chercheur

Notes

1 Parmi les précédents livres de l’auteur voir notamment L’économie désirable. Sortir du monde thermo-fossile, Seuil, 2021, et Bifurcations, Editions de L’Aube, 2022. Pour une bibliographie complète voir le profil linked in de Pierre Veltz

The post Après la ville de Pierre Veltz – Note de lecture appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

07.10.2025 à 18:45

Que se passe-t-il en Chine sur le front de la décarbonation ?

Marion Cohen

D’après les premières estimations[1], il semblerait que la Chine aurait réduit en 2024 ses émissions de CO2. Si des baisses ont déjà eu lieu dans le passé, c’est la première fois qu’elles sont liées à des raisons structurelles (en particulier le développement des énergies non carbonées) et non conjoncturelles[2]. Cette…

The post Que se passe-t-il en Chine sur le front de la décarbonation ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

Texte intégral (6799 mots)

D’après les premières estimations[1], il semblerait que la Chine aurait réduit en 2024 ses émissions de CO2. Si des baisses ont déjà eu lieu dans le passé, c’est la première fois qu’elles sont liées à des raisons structurelles (en particulier le développement des énergies non carbonées) et non conjoncturelles[2]. Cette information, si elle est confirmée par des analyses ultérieures, est capitale en matière de lutte contre le réchauffement climatique car la Chine est le premier émetteur mondial de CO2[3] et ses émissions cumulées depuis 1850 se rapprochent de celles de l’Union européenne[4]. Cette information suscite le plus souvent un scepticisme, notamment quant à la qualité des données permettant de la soutenir. Cet article examine donc la question de la décarbonation de la Chine, en se concentrant sur les tendances récentes des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et au ciment[5] qui représentaient en 2023 environ 83% des émissions chinoises de gaz à effet de serre[6].

1. Quelles sont les sources permettant d’estimer que les émissions de CO2 chinoises ont baissé

Plusieurs analyses ont récemment fait état d’une baisse des émissions de CO2 de la Chine.

Dans un article paru en avril 2025 dans la Nature Reviews Earth & Environment, les auteurs estiment que les émissions mondiales de CO2 ont augmenté en 2024 de 0,9% par rapport à 2023 tandis que celles de la Chine baissaient de 0,3%[7].

La deuxième source est une analyse[8] des données statistiques chinoises officielles réalisée pour Carbon Brief par Lauri Myllyvita, lead analyst du Centre for Research on Energy and Clean Air. Elle estime que les émissions chinoises de CO2 ont baissé de 1% entre mars 2024 et mars 2025. Les données assemblées par Lauri Myllyvita lui permettent de plus d’avancer que cette baisse est due au développement des énergies bas carbone.

Si toutes les sources ne sont pas convergentes sur ce constat[9], il n’en reste pas moins que de telles publications provenant d’auteurs ayant étudié spécifiquement la Chine sont suffisamment intéressantes pour qu’on y regarde de plus près.

2. Un décollage économique soutenu par une consommation énergétique très importante

Le décollage économique de la Chine au cours des dernières décennies constitue un phénomène sans précédent, caractérisé par une croissance fulgurante qui a transformé le pays en une superpuissance mondiale, mais qui repose sur une consommation énergétique colossale, majoritairement alimentée par des sources fossiles. Depuis les réformes économiques lancées par Deng Xiaoping en 1978 et l’entrée de la Chine dans l’OMC en 1980, elle a connu une industrialisation massive, une urbanisation accélérée et une expansion de son secteur manufacturier, devenant l’usine du monde. Cette croissance, avec un PIB augmentant en moyenne de 9 à 10 % par an jusqu’aux années 2010[10], a été soutenue par une demande énergétique croissante, faisant de la Chine le plus grand consommateur d’énergie au monde, représentant environ 26 % de la consommation énergétique mondiale en 2020. Le chinois moyen consomme seulement 10% d’énergie primaire de moins que le français moyen alors que c’était 9 fois moins en 1980[11]. Ce qui est intéressant, c’est que désormais, le chinois moyen consomme plus d’électricité que le français moyen[12]. En effet, la Chine électrifie son énergie de manière rapide. 30% de son énergie finale vient de l’électricité, c’était 5% en 1990 soit presque un gain de 1% par an[13].

Le charbon a été la source principale pour ce développement énergétique. En 2023, le charbon représente 54% de l’énergie consommée (27% dans le monde), devant le pétrole qui représente 19% et le gaz 8,5%. Les fossiles représentent donc 82% de l’énergie primaire consommée en Chine. Le nucléaire produit 2,1%, l’hydroélectricité 7%, l’éolien 5% et le solaire 3%[14]. La part de fossiles dans l’énergie en Chine n’est pas si éloignée de la moyenne mondiale, mais la surpondération du charbon dans les fossiles, avec son intensité carbone très importante, associée à la consommation gigantesque de la Chine, fait que les émissions chinoises se sont envolées dans les dernières décennies.

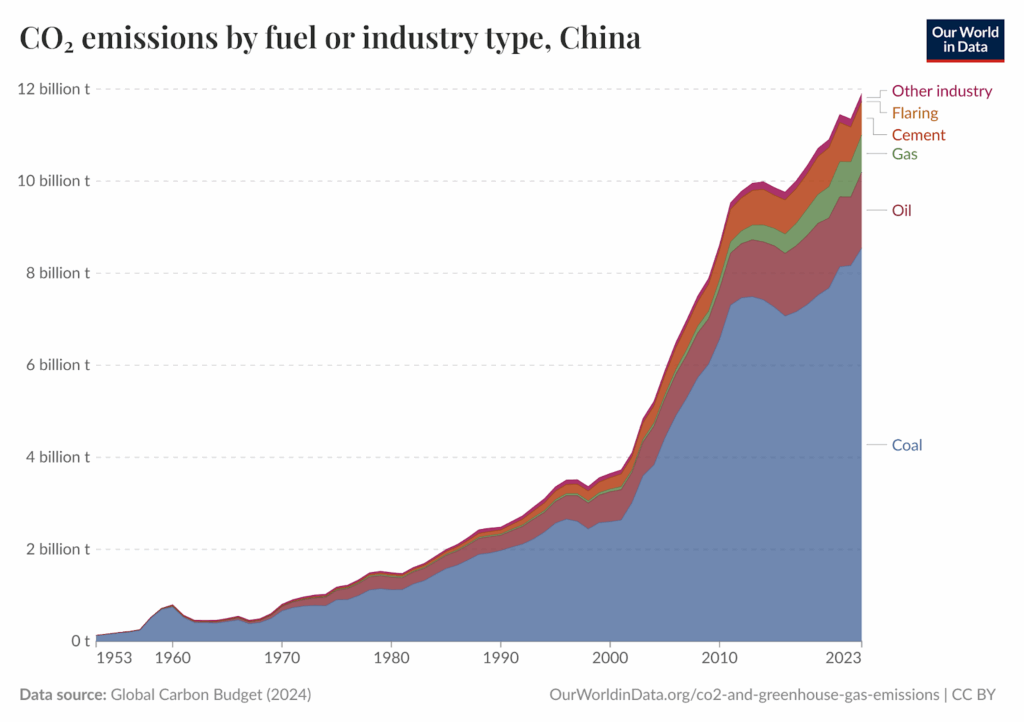

3. Les émissions chinoises se sont envolées

Les émissions de CO2 de la Chine liées aux énergies fossiles et au ciment[15] ont connu une très forte croissance depuis 1980. Elles sont ainsi passées de 1,5 Gt CO2 en 1980 à 11,9 Gt CO2 en 2023[16], soit une multiplication par 8. Les émissions des États-Unis sont, elles, du même niveau en 1980 et en 2023 à 4,9 Gt CO2 (augmentation puis baisse dans cette période). La part de la Chine dans les émissions mondiales est passée de 8 % en 1980 à 32 % en 2023[17], reflétant son industrialisation rapide et sa dépendance au charbon, qui représentait près de 72 % de ses émissions énergétiques en 2023 (au niveau mondial cette part est de 40%)[18].

Source : CO₂ emissions by fuel or industry type

Les émissions territoriales de CO2 de la Chine s’élèvent à 8,4 tonnes par habitant en 2023, contre 4,1 tonnes pour la France[19]. En revanche, lorsqu’on regarde des émissions de CO2 par personne en empreinte carbone, (c’est-à-dire en ajoutant les émissions de CO2 des importations et en retranchant celles des exportations), alors la Chine est à 7,2 tonnes et la France à 6,2 tonnes[20]. Contrairement à ce qui est souvent dit, la Chine a une empreinte carbone assez proche de ses émissions territoriales. En effet, une grosse partie de sa production est destinée à son énorme marché intérieur. Le Chinois moyen exporte 1t CO2 et le Français moyen importe 2 t CO2[21].

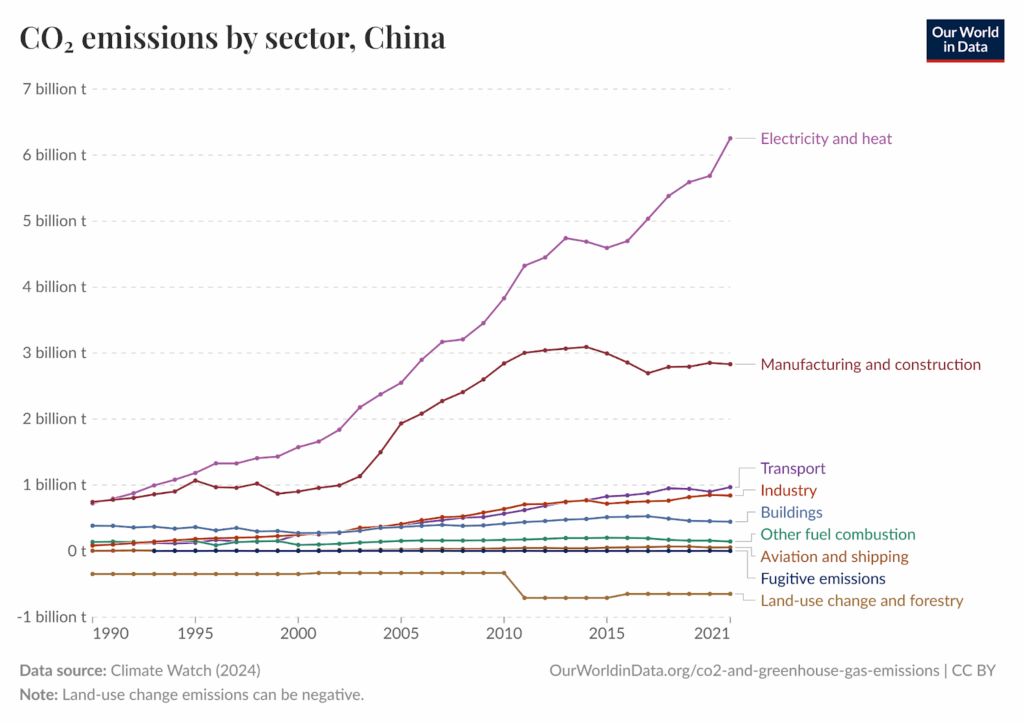

En raison de son faible coût, le charbon chinois est utilisé pour faire de l’électricité, mais aussi comme source de chaleur dans les industries lourdes (alors que le gaz lui est souvent préféré en France par exemple). Dans le graphique ci-dessous, il est très clair que deux secteurs dépassent les émissions de CO2 des autres. Il s’agit de la production d’électricité et la chaleur et du secteur de l’industrie manufacturière et de la construction.

On peut noter aussi les émissions négatives dues à l’utilisation des terres qui sont à 0,6 Gt CO2 par an, qui témoignent des efforts très importants en Chine pour le reboisement et la lutte contre la désertification.

Émissions de CO2 par secteur en Chine

4. Des efforts importants depuis plus de 15 ans pour limiter la hausse des émissions

Depuis 2010, la Chine a déployé des efforts massifs pour limiter la croissance des émissions, alignés sur ses objectifs climatiques. Ses actions les plus connues concernent le développement des énergies renouvelables et le développement des véhicules électriques.

Le gouvernement a déployé tout un arsenal d’indicateurs qui permet de suivre finement les progrès, notamment en termes d’intensité carbone.

La Chine a pris deux engagements climatiques :

- atteindre un pic d’émissions de CO2 avant 2030

- et la neutralité carbone tous GES avant 2060[22].

Elle les a déclinés en 4 objectifs à atteindre avant 2030 :

- réduire les émissions de CO2 par unité de PIB de plus de 65 % par rapport au niveau de 2005 ;

- augmenter la part des combustibles non fossiles dans la consommation d’énergie primaire à environ 25 % ;

- augmenter le volume des stocks forestiers de 6 Gm3 par rapport au niveau de 2005 ;

- et porter sa capacité totale installée d’énergie éolienne et solaire à plus de 1 200 GW.

La Chine a dépassé ses objectifs de capacité d’énergie renouvelable, ainsi que ses cibles de développement de voitures électriques[23]. Elle accuse toutefois un retard de quelques années sur le développement de son parc nucléaire. La Chine a un objectif de 70 GW pour 2025 qui ne sera pas atteint car elle possède 60 GW en 2024[24][25]. Pour l’instant, la Chine ne suit pas la bonne trajectoire pour respecter l’objectif d’intensité carbone de son économie[26].

Il apparaît que les politiques et les lois chinoises en matière de neutralité carbone se caractérisent par une couverture complète, mettant l’accent sur l’utilisation rationnelle du pouvoir exécutif (central et local) et le développement de technologies liées à la réduction des émissions de carbone. Les politiques et les lois existantes restent floues, avec un faible niveau de législation et une participation insuffisante du public[27]. Il ne semble pas y avoir de sanctions directes en cas de non-respect des objectifs de décarbonation en Chine, mais des pénalités peuvent exister via le marché de droits d’émission qui se met progressivement en place[28].

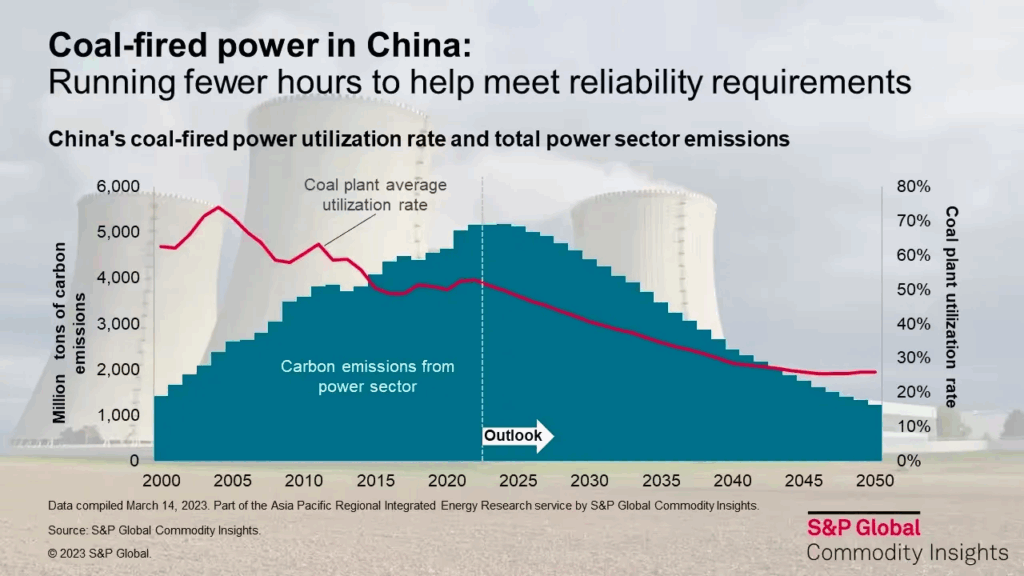

Dernier point pour terminer ce tableau qui ne prétend pas détailler la complexité de la situation chinoise. Malgré ces efforts, des défis persistent. La Chine a notamment construit 41 GW de nouvelles centrales à charbon en 2024, représentant 90% des nouvelles capacités mondiales de production de charbon. La Chine s’est engagée en 2021 à ne plus financer de nouvelles centrales à charbon à l’étranger et il semble qu’elle tienne parole[29].

Produire de l’électricité au charbon est une véritable catastrophe climatique. Chaque kWh d’électricité produit émet 1000 g de CO2e, alors que l’électricité nucléaire est autour de 10 g comme l’éolien et l’hydroélectrique, le solaire à 25 g et le gaz à 400 gCO2e/kWh.

La Chine veut tenir trois objectifs en même temps : sa souveraineté nationale, son développement économique et ses ambitions climatiques.

Le développement du solaire et de l’éolien est la colonne vertébrale du plan pour tenir ces trois objectifs. Néanmoins, sur le court et le moyen terme, il est nécessaire de combler les baisses ou absence de production lorsqu’il y a peu ou pas de soleil ni de vent. Dans la plupart des pays du monde, ce sont les centrales à gaz flexibles et moins émettrices qui remplissent ce rôle. Des pays leaders utilisent de plus en plus de batteries pour remplir ce rôle. La Californie et le Texas ont déployé en quelques années des GW de batteries. En mai 2025, les batteries californiennes étaient régulièrement la première source d’électricité lors du pic de demande du soir avec un record à 10 GW[30]. Pour l’instant, ce rôle est cependant majoritairement rempli par le gaz.

La Chine, qui ne possède pas ou très peu de gaz sur son territoire, a rénové son parc de centrales afin que le charbon remplisse ce rôle. Elle continue à construire des centrales charbon qui vont servir de centrales de pointe.

Nous sommes donc devant un paradoxe apparent : des centrales à charbon en construction, une utilisation de ces centrales en baisse et depuis peu, une consommation de charbon qui diminue[31]. Comme le montre le graphique suivant, les projections de taux d’utilisation (ou facteurs de charge) des centrales charbon devraient baisser pour atteindre 20 à 30% en 2050 (contre plus de 60% au début des années 2000).

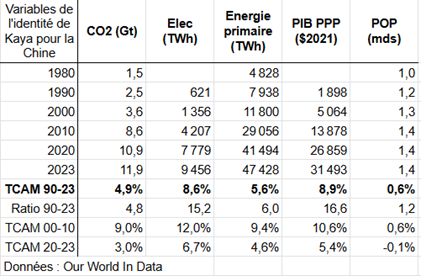

Évolution de grandeurs clefs énergétiques et économiques

Le développement économique et énergétique de la Chine en quelques décennies est absolument phénoménal. Avec un PIB multiplié par 17 et une consommation d’énergie primaire multipliée par 6, le pays est passé de l’état de pays pauvre à superpuissance. L’électrification du pays est une tendance lourde avec une production électrique multipliée par 15. Les émissions de CO₂ ont été multipliées par 5 pour devenir le premier lieu d’émissions au monde.

Lecture : entre 1990 et 2023 le taux de croissance annuelle moyen (TCAM) de la production électrique a été de 8,6% soit une multiplication par 15,2 sur la période.

5. Quelles sont les raisons de cette baisse des émissions de CO2 ?

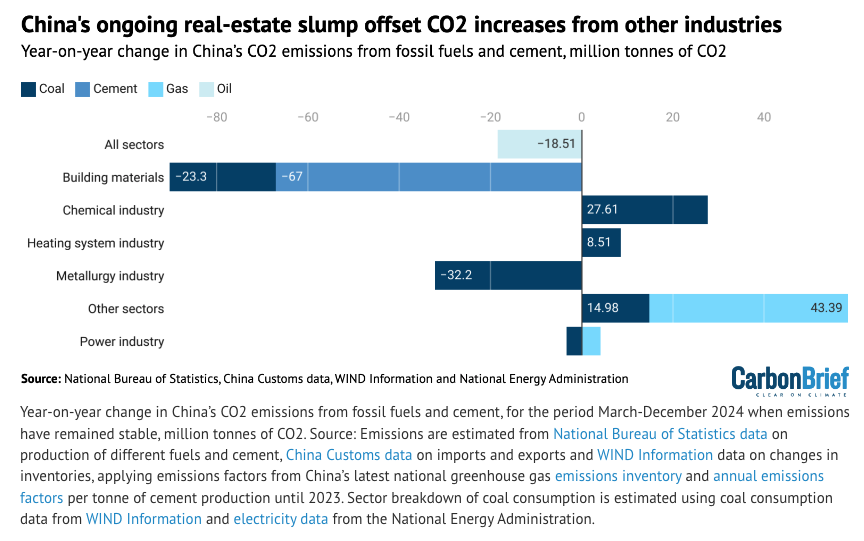

Selon l’analyse de Lauri Myllyvita (voir partie 1), les émissions de CO2 de la Chine auraient baissé de 1% entre mars 2024 et mars 2025. Comment expliquer cela ?

Rappelons que 55% des émissions viennent de la production d’électricité, 25% de la construction et de l’industrie manufacturière ; l’ensemble des autres secteurs (résidentiel, transport, industrie, aviation…) ne représentant donc que 20% des émissions (voir graphique partie 3).

Comme on va le voir, trois raisons expliquent cette baisse :

- le développement des énergies renouvelables,

- la fin du boom de la construction,

- le développement des véhicules électriques.

Selon Carbon Brief, les émissions de CO2 ont augmenté de 0,6 % en 2024, mais cette hausse a essentiellement été réalisée sur le premier trimestre, les émissions s’étant stabilisées de mars à décembre[32].

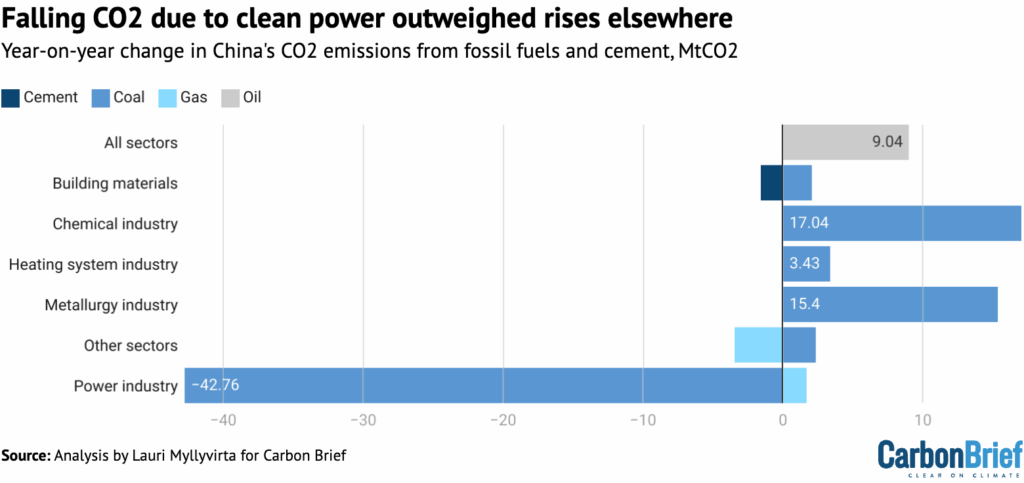

L’année 2024 a également été marquée par une forte hausse de la production d’électricité décarbonée, (plus 500 TWh par rapport à 2023, dont la moitié due au solaire). Pour avoir un ordre de grandeur, la consommation électrique française était de 450 TWh en 2024. En 2024, la Chine a donc installé en énergie décarbonée de quoi alimenter la France en électricité (et la moitié en solaire).

Cette augmentation de la production électrique décarbonée a conduit à une stabilisation des émissions de CO2 du secteur sur les trois derniers trimestres de 2024.

Lecture : les émissions de CO2 du secteur de la production électrique sont restées stables sur la période mars-décembre 2024 (avec une légère hausse des émissions des centrales à gaz compensée par une légère baisse de celles des centrales à gaz) par rapport à la période mars-décembre 2025.

Source : Analysis: Record surge of clean energy in 2024 halts China’s CO2 rise, Lauri Myllyvirta, 27/01/25

Début 2025, cette tendance s’est accélérée avec une baisse de 40 Mt[33] des émissions du secteur de la production électrique sur le premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024.

Les émissions de CO2 du secteur de la production électrique ont baissé d’environ 40 Mt entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025.

Source : Analysis: Clean energy just put China’s CO2 emissions into reverse for first time, Lauri Myllyvirta, Carbon Brief, (15/05/25)

Cela fait des années que les énergies décarbonées et surtout le solaire et l’éolien sont sur une trajectoire de forte croissance. 2024-2025 semble être la charnière où cette croissance devient suffisamment forte pour provoquer la baisse de la consommation de charbon pour faire de l’électricité.

La deuxième raison expliquant la baisse des émissions de CO2 est la fin du boom de la construction en Chine datée de mi-2021. Les émissions dues au ciment ont fortement baissé depuis (-28%) ainsi que celles dues à l’acier. Au cours du premier trimestre 2025, on note cependant une légère hausse.

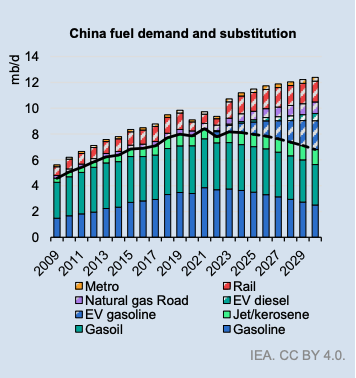

Troisième raison : le décollage spectaculaire des véhicules électriques en Chine. Si l’on compte les hybrides rechargeables, alors plus de la moitié des véhicules vendus neuf en Chine sont électrifiés. Comme les hybrides rechargeables sont très fortement utilisés en mode électrique en Chine et que le gouvernement a mis en place des mesures pour mettre à la casse les plus anciens véhicules, qui sont les moins efficaces, alors nous avons les trois ingrédients qui expliquent la provenance du pic de consommation de pétrole l’année dernière en Chine (avril 2024).

| Le véhicule électrique en Chine émet moins de CO2 que le thermique. Malgré le facteur d’émission de l’électricité en Chine (500gCO2e/kWh vs 40gCO2e/kWh en France), le véhicule électrique et l’hybride rechargeables émettent moins, en cycle de vie complet, que le véhicule thermique notamment car l’électricité se décarbone au fur et à mesure de la vie de la voiture[34]. Une nouvelle voiture électrique en 2015 en Chine aurait émis en cycle de vie autour de 300 gCO2e/km (contre 350 pour une thermique), en 2030 la nouvelle voiture électrique émettra 220 gCO2/km alors que les émissions de la thermique seront inchangées. En France, selon la même étude (figure 3) les émissions d’une voiture électrique sont d’ores et déjà de 80 gCO2e/km et 250 gCO2e/km pour une thermique. |

Un récent graphique de l’AIE confirme bien le déclin structurel de la consommation de pétrole à venir. Les véhicules électriques et l’excellent réseau ferroviaire entraînent un pic puis un déclin de la consommation de produits pétroliers en Chine. Suivant cette analyse, la baisse des émissions ne serait pas aussi rapide que la hausse historique mais elle n’en reste pas moins à saluer. Les efforts de décarbonation chinois permettront d’éviter en 2029 la consommation de 6 millions de barils/jour alors que la demande apparente sera de 6,5 millions de barils/jour.

Source : Oil 2025 – Analysis and forecast to 2030, AIE (p. 22)

Malheureusement, deux secteurs sont encore en croissance structurelle du point de vue de leurs émissions.

Premièrement : l’utilisation du gaz, notamment dans les poids lourds, pour remplacer le pétrole. Mais les poids lourds s’électrifient en Chine et la tendance à l’augmentation du gaz dans le trafic poids lourds devrait s’inverser dans la décennie qui vient.

Le deuxième secteur en croissance est l’utilisation du charbon pour faire notamment des produits chimiques. Cette industrie transforme le charbon en produits chimiques (comme le méthanol, l’ammoniac, l’éthanol, ou le PVC) en l’utilisant comme matière première et source d’énergie. Elle est stratégique pour la sécurité énergétique chinoise, réduisant la dépendance aux importations de pétrole et de gaz.

Ces différentes dynamiques combinées conduisent à une baisse historique de 1% sur les 12 derniers mois. Les efforts soutenus depuis plus de 15 ans de la population chinoise et de ses dirigeants commencent à payer et on commence à entrevoir le début d’une baisse des émissions. Cette baisse d’émission est très impressionnante étant donné que le PIB chinois a crû de 5% l’année dernière et que la consommation énergétique a crû de 7%.

Mais est-ce le début d’une baisse structurelle ?

6. Est-ce le début d’une baisse structurelle ?

Les tendances récentes suggèrent que cette baisse pourrait marquer le début d’une diminution structurelle mais il y a des incertitudes qui pourraient mettre les émissions de CO2, temporairement, sur un plateau ondulant.

Une première source d’incertitudes concerne la guerre commerciale actuellement en cours entre la Chine et les USA. Cette question ne sera pas davantage commentée ici pour des raisons assez évidentes : il est impossible à ce stade d’y voir clair.

Une source supplémentaire d’incertitudes pour les émissions de la Chine provient de sa nouvelle politique de tarification de l’électricité pour les énergies renouvelables, qui est entrée en vigueur en juin 2025.

Que peut-on dire de cette nouvelle politique ? « Elle supprime les prix garantis indexés sur ceux de l’électricité produite à partir du charbon, les nouveaux projets éoliens et solaires devant conclure des contrats directs avec les acheteurs d’électricité. Cela devrait entraîner une baisse des prix payés aux nouveaux projets éoliens et solaires, donc de la rémunération des développeurs. Toutefois, elle offre des tarifs plus avantageux – via des « contrats pour différence » – pour la quantité de nouvelle capacité nécessaire pour atteindre les objectifs énergétiques du gouvernement central. L’Administration nationale de l’énergie (NEA) vise à ajouter « plus de 200 GW » par an de capacité d’énergie propre, ce qui est bien inférieur aux 360 GW ajoutés l’année dernière. Différents instituts et analystes pensent que les installations vont stagner en 2026-2029 et reprendre leur croissance après 2030 »[35].

Il est possible de penser que la Chine entre dans une phase de baisse structurelle avec des variations annuelles qui rendront la lecture de la tendance plus difficile. L’électricité à base de charbon, son secteur le plus émetteur, présente désormais un déclin structurel. La décarbonation structurelle des transports routiers est aussi bien enclenchée. En revanche, le secteur industriel lourd reste fortement émetteur et il y a un réel enjeu pour gérer ces émissions. Sa croissance pourrait ponctuellement faire stagner les émissions chinoises.

Conclusion

Les efforts de décarbonation de la Chine montrent des résultats prometteurs, avec une baisse historique des émissions de CO2 en 2025, portée par la croissance des énergies renouvelables. Malgré des défis persistants et des émissions nationales très élevées, notamment dans le secteur industriel, la trajectoire actuelle suggère que le soutien politique continu et les avancées technologiques paient et mettent fin à la croissance soutenue des dernières décennies. Le plateau des émissions semble garanti et la baisse envisageable.

Est-ce pour autant un modèle à suivre ? La Chine présente-t-elle une stratégie intéressante pour tenir ses objectifs climatiques que les autres pays du monde feraient bien d’imiter ? La stratégie, les méthodes, sont-elles transposables à d’autres pays ? C’est ce que nous verrons dans un prochain article.

Arthur de Lassus

Copyright Photo : Photo de Antti Lipponen, sous licence CC BY 2.0.

Site de panneaux solaires en Chine, à Datang, 2017, avec l’image d’un Panda réalisée via l’organisation des panneaux solaires.

Notes

[1] Il s’agit à ce stade d’estimations réalisées par des chercheurs spécialistes du sujet (voir partie 1). Elles demandent à être confirmées par d’autres travaux en attendant la transmission par le gouvernement chinois des données officielles à l’ONU qui interviennent avec plusieurs années de décalage (la dernière transmission qui a eu lieu fin 2023 porte sur les données 2018).

[2] Les émissions de CO2 chinoises ont baissé entre 2014 et 2016 en raison d’un ralentissement économique et en 2022 du fait des mesures de contrôle “zéro COVID”.

[3] Les émissions de CO2 chinoises représentaient plus de 31,5% des émissions mondiales en 2023 (hors UTCAF). Source : Global Carbon Budget 2024.

[4] En 2023, les émissions chinoises cumulées de CO2 depuis 1850 (hors UTCAF) représentaient 15% des émissions mondiales contre 16,5% pour l’Union Européenne (à 27). Source : Global Carbon Budget 2024.

[5] On ne considère pas les émissions de CO2 liées au changement d’usage des terres, secteur appelé UTCAF (Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie) ou (LULUCF en anglais pour Land use, land-use change, and forestry).

[6] Source : GHG emissions of all world countries, JRC Science for policy Report, Publications Office of the European Union, 2024 (p. 93).

[7] Zhu Deng B., Steven J. Davis et al Global carbon emissions and decarbonization in 2024, Nature Reviews Earth & Environment, 2025.

[8] Lauri Myllyvirta, Analysis: Clean energy just put China’s CO2 emissions into reverse for first time, Carbon Brief, 2025

[9] En particulier, la Global energy review de l’AIE et le World energy outlook font au contraire état d’une légère hausse des émissions de CO2 chinoise entre 2023 et 2024.

[10] Source : Indicateurs de la Banque Mondiale

[11] Energie par personne : 33k kWh vs 37k kWh en 2023, 5k kWh vs 43k kWh en 1980 issus de Our World In Data

[12] 8,4k kWh/pers en France mais sur la base de la production (dont une partie est exportée), on tombe à 6,7k kWh en consommation contre 7k kWh/pers en Chine en 2024.

https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-generation

voir aussi La consommation d’électricité en chiffres, l’électricité au quotidien en France.

[13] Sam Butler-Sloss, Kingsmill Bond, and Daan Walter, The Race to the Top in Six Charts and Not Too Many Numbers – Cleantech competition between China, Europe, and the United States, 2024

[14] Consommation d’énergie primaire par source, Chine, 2024, Our World In Data

[15] On ne considère pas ici les émissions liées aux changement d’usage des terres, secteur appelé AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) c’est-à-dire : agriculture, sylviculture et autres usages des terres.

[16] Emissions annuelles de CO2 par pays, Our World In Data

[17] Part des émissions globales de CO2, Our World In Data

[18] Émissions de CO₂ par type de carburant ou d’industrie, Chine et Monde, Our World In Data

[19] Source : ourwoldindata. Les émissions territoriales s’élèvent en moyenne par habitant à 7t CO2e lorsque l’on compte tous les gaz à effet de serre. Les données en CO2 sont hors changement d’affectation des sols (UTCAF) dans les deux cas.

[20] L’empreinte carbone moyenne d’un Français incluant tous les GES est de 9,9tCO2e en 2021. source : Empreinte carbone française moyenne : mise à jour 2021, Carbone 4 (2023)

[21] Emission de gaz à effet de serre et de CO2, Our World In Data

[22] https://chineseclimatepolicy.oxfordenergy.org/book-content/domestic-policies/climate-goals/

[23] 1200 GW de solaire et éolien. Objectif 2030, rempli fin 2024 source Bloomberg

Objectif : 18% de NEV (100% électrique, hybride rechargeable et hydrogène) en 2023, valeur : 35% !

https://www.transportpolicy.net/standard/china-light-duty-nev/ et ici

[24] Guide to Chinese Climate Policy,Part 4: Climate Goals

[25] Wikipedia, Nuclear Power in China

[26] Lauri Myllyvirta, Will China fulfil its key climate pledge?, avril 2025

[27] Wang, Wu et Yu, Achieving carbon neutrality in China: Legal and policy perspectives, Frontiers, 2022

[28] Cayol et al, Les comptes mondiaux du carbone 2025, I4CE, 2025

[29] Christoph Nedopil Wang, China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024, China Green finance & development center. L’année 2024 a cependant vu une recrudescence des activités liées au charbon via le soutien à des opérations minières en Mongolie, en Indonésie et au Bangladesh.

[30] PV Magazine USA, Solar and battery output records set as California continues aggressive ramp, Mai 2025

[31] Pour creuser

[32] Source : Analysis: Record surge of clean energy in 2024 halts China’s CO2 rise, Lauri Myllyvirta, 27/01/25

[33] à titre de comparaison, toutes les émissions territoriales de CO2 françaises se sont élevées à 273 Mt en 2024. Source : données du rapport SECTEN – édition 2025.

[34] Knobloch et al, Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions over time. Nature Sustainability, 2020

[35] Extrait de l’article Analysis: Clean energy just put China’s CO2 emissions into reverse for first time, Lauri Myllyvirta, Carbon Brief, (15/05/25), traduit par l’auteur de ce post.

The post Que se passe-t-il en Chine sur le front de la décarbonation ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

02.10.2025 à 20:14

Coût et prix des sources d’électricité bas-carbone : qui paie quoi ?

Alain Grandjean

L’électrification de notre énergie est cruciale pour décarboner notre économie et lutter contre le réchauffement climatique, à condition que l’électricité soit produite par des sources bas-carbone. Mais cela pose la question des prix et de leur formation, en particulier pour les EnR et le nucléaire.

The post Coût et prix des sources d’électricité bas-carbone : qui paie quoi ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

Texte intégral (2640 mots)

L’électrification1 de notre énergie est cruciale pour décarboner notre économie et lutter contre le réchauffement climatique, à condition que l’électricité soit produite par des sources bas-carbone, ce qui est le cas en France. Elle est également essentielle pour réduire notre dépendance aux producteurs d’énergie fossile. Elle peut s’appuyer sur un mix de sources décarbonées (le nucléaire et les énergies renouvelables) présentant des avantages et inconvénients, et n’ayant pas les mêmes coûts. Les citoyens, les consommateurs professionnels et particuliers sont prêts à cette mutation, mais pas à n’importe quel prix. Les professionnels sont d’abord sensibles aux enjeux de compétitivité face à des concurrents qui ont accès à une énergie peu chère (en Chine et aux USA en particulier). Pour les particuliers, les questions se posent autrement, en termes de « fin de mois » et/ou d’équité (chacun veut être rassuré sur le fait que les efforts sont partagés).

La première et la plus aiguë des questions économiques se pose ainsi : peut-on envisager une croissance de la part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale (via l’électrification des usages) si son prix n’est pas suffisamment attractif ? La réponse dépend bien sûr des prix des autres sources d’énergie (et surtout du gaz pour le chauffage et du pétrole pour le transport) et de celui des équipements nécessaires et de leur efficacité (chaudière, véhicule…).

La note que je présente ici vise surtout à expliquer comment se fixent les prix de l’électricité et répond à plusieurs questions. Quel est le lien entre ces prix et les coûts de production, qui sont, pour les sources bas-carbone, essentiellement fixes2 et liés aux investissements et à leur financement ? Quelles sont les aides et leur coût pour les finances publiques3 ? Quels sont les mécanismes en place aujourd’hui et comment devraient-ils et vont-ils évoluer ? Nous ne discuterons pas ici du fonctionnement du marché de l’électricité ni de son adéquation à une économie de coûts fixes4 (l’électricité bas-carbone repose massivement sur des coûts fixes -équipements de production et réseaux- alors que les coûts variables sont significatifs dans celui de l’électricité d’origine fossile) mais la question est posée par plusieurs experts5. Nous évoquerons néanmoins quelques pistes visant à le compléter.6

Cette note a pour objet de répondre à une deuxième question.

Si l’électricité d’origine nucléaire a longtemps été peu coûteuse, l’ancienneté du parc (et du réseau électrique) obligent à réaliser de lourds investissements (de rénovation du parc, du réseau et dans de nouveaux équipements de production, nucléaires et renouvelables). Mais le nouveau nucléaire est beaucoup plus coûteux que le nucléaire historique (en €/kW il est, en France, de 4 à 7 fois plus cher en euros constants)7. Les renouvelables voient leur coût baisser régulièrement (le LCOE du solaire PV a été divisé par 10 en 20 ans) mais demandent des investissements complémentaires, liés à leur intégration dans le réseau, à leur variabilité et au fait qu’elles ne sont pas pilotables (et le cas échéant à leur décentralisation8). Comment départager les différents mix électriques envisageables à terme ? Les arguments économiques de coût et de prix permettent-ils de le faire ? On verra que pour répondre, il faut raisonner en “coût complet” puis se demander comment assurer que les prix aux consommateurs reflètent ces coûts (tout en tenant compte d’impératifs de compétitivité industrielle).

Ces questions sont déterminantes, dans le contexte actuel, d’une Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3)9 dont le décret n’est pas encore sorti et qui n’a pas fait l’objet d’un débat éclairé à l’Assemblée nationale.

Plus précisément, début 2023, la ministre de la transition énergétique a lancé 7 groupes de travail associant élus locaux, parlementaires, ONG et professionnels. Une concertation nationale organisée par la CNDP a eu lieu du 4 novembre au 16 décembre 2024, et une consultation publique grand public sur le projet de PPE3 s’est déroulée du 7 mars au 5 avril 2025.

Selon la loi Énergie-Climat de 2019, la loi de programmation nationale pour l’énergie et le climat devait être adoptée avant le 1er juillet 2023. La PPE, constituant le volet réglementaire ou opérationnel déclinant les orientations de cette loi, pouvait être ensuite adoptée par décret. La loi de programmation n’a pas été présentée à temps au parlement.

Le sénateur Jean-François Grémillet a déposé début 2024, une proposition de loi de programmation de l’énergie (souvent appelée “PPL Gremillet”) débattue au Sénat et au Parlement mais qui n’a pas été adoptée. Les assemblées nationales et le Sénat n’ont donc en fait pas débattu d’une loi gouvernementale de programmation « cadrant » la PPE3.

Télécharger la note

Cette note aborde un sujet vaste et complexe et fournit de nombreux points de repère chiffrés et sourcés. Certaines données ne sont pas faciles d’accès. Malgré de nombreuses vérifications et relectures, des erreurs peuvent encore être présentes. Nous espérons qu’elle suscitera des suggestions et des corrections le cas échéant, y compris des acteurs publics chargés d’éclairer un débat important pour le pouvoir d’achat des français, l’autonomie de la France et le climat.

Elle a a bénéficié des remarques et suggestions de Ange Blanchard, Xavier Blot, Etienne Borocco, Jean-Pierre Gonguet, Stéphane His, Yannick Jacquemart, Etienne Jezioro, Alexandre Joly, Laurent Fournié, Arthur de Lassus, Pierre-Laurent Lucille, Julien Marchal, Paul Neau, Jules Nyssen, Nicolas Ott, Cédric Philibert et les équipes de la CRE que je remercie chaleureusement. Leur responsabilité n’est évidemment pas engagée dans ce document.

La note a été mise à jour en novembre 2025 à la suite de commentaires reçus sur la version 1. Les changements sont identifiés en orange.

Plan détaillé

- La consommation d’électricité, son évolution possible

- Le prix payé par les consommateurs

- 2.1 Le prix payé pour l’électricité

- 2.2 Le prix payé par les consommateurs pour les autres énergies

- La production de l’électricité et ses coûts

- 3.1 Quelques chiffres sur la production électrique française

- 3.2 Les coûts de l’électricité : de quoi parle-t-on ?

- 3.3 Les coûts de production constituent un indicateur limité mais utile pour comparer les moyens de production électrique entre eux

- 3.4 Les coûts de production des EnR

- 3.5 Les coûts de production du nucléaire

- Le prix de production de l’électricité

- 4.1 Le prix de gros de l’électricité

- 4.2 Les aides publiques au nucléaire

- 4.3 Les aides publiques aux EnR

- Les réseaux et leur tarification

- Les dispositifs de flexibilité et de stabilité et leur coût

- 6.1 La flexibilité

- 6.2 La stabilité

- Le coût total complet du système électrique

- 7.1 Définition des coûts système

- 7.2 L’attribution à une technologie de coûts ou valeurs système

- 7.3 La comparaison des coûts totaux systèmes

- Les taxes et contributions

Conclusion

Notes

- Nous ne discuterons pas ici de cette affirmation que nous considérons comme démontrée. Nous nous situons dans une perspective où la part de l’électricité dans les années 2050 atteint 60% en ordre de grandeur, et où en parallèle la production d’énergie finale décroît grâce à trois leviers, l’efficacité, la sobriété et…. l’électrification (du fait des gains de rendement générés par le passage de moteurs thermiques à des moteurs électriques).

︎

︎ - Le prix de revient de l’électricité produite à partir d’énergies fossiles dépend largement de celui de ces énergies, qui est très variable. Le prix de revient de l’électricité produite à partir d’énergies bas-carbones dépend surtout de celui des équipements (centrales nucléaires, barrages hydrauliques, éoliennes, panneaux solaires etc.). Pour l’eau, le vent, le soleil, l’énergie primaire est gratuite. Pour le nucléaire, l’uranium extrêmement dense énergétiquement, est peu coûteux (12 à 15% du prix de revient du kWh (voir ici). Ce sont donc des coûts fixes. Leur coût variable est nul ou très faible. En savoir plus : Le poids du capital dans le prix des énergies renouvelables sur The Other Economy.

︎

︎ - Cette question est l’objet de communications délibérément trompeuses, visant à ralentir voire arrêter les investissements dans les EnR. Voir le décodage dans cet article paru dans Science feed-back.

︎

︎ - Si la majorité des moyens de production a un coût marginal nul, le prix de l’électricité chute souvent (et les prix négatifs sont plus fréquents), ce qui rend difficile la rentabilisation des capacités de stockage et de pointe.

︎

︎ - Certains proposent un mix entre prix marginal et prix basé sur le coût total, pour mieux intégrer les investissements.

︎

︎ - Comme les marchés de capacité, créés par l’autorité publique, ou les contrats à long terme (PPAs), créés par les acteurs de marché eux-mêmes et bien sûr toutes les évolutions tarifaires incitant au stockage et améliorant l’appariement de l’offre et de la demande.

︎

︎ - Le coût overnight de construction du parc nucléaire historique a été, selon le rapport de la Cour des Comptes 2012, de 73 milliards en Euro 2010, soit environ 92 Mds€ 2024, et ce pour 58 réacteurs d’une puissance de 63 GW, soit 1 500€ le kW. Aujourd’hui ce coût se situe autour de 10 000 € le kW avec un espoir qu’il baisse à 5 500.

︎

︎ - La décentralisation nécessite des équipements de raccordements au réseau ou de renforcement du réseau. Elle permet cependant de mieux répartir les actifs de production en fonction des besoins de consommation.

︎

︎ - Voir le dossier de consultation ici.

︎

︎

Crédit image : Mario Hains – Licence Creative Commons BY-SA 3.0

The post Coût et prix des sources d’électricité bas-carbone : qui paie quoi ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

22.09.2025 à 17:03

Croissance, décroissance : dissiper les confusions

Alain Grandjean

Le but de cette note est de démêler de nombreuses confusions autour des notions de décroissance et de croissance pour répondre aux deux questions posées.

The post Croissance, décroissance : dissiper les confusions appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

Texte intégral (5823 mots)

La croissance est-elle compatible avec les limites planétaires ? Et symétriquement la décroissance n’est-elle pas la bonne manière de respecter ces limites ?

Le but de cette note est de démêler de nombreuses confusions autour des notions de décroissance et de croissance pour répondre aux deux questions posées.

La croissance : de quoi s’agit-il ?

Au sein du monde économique le terme croissance est employé et interprété dans (au moins) trois sens différents :

- la croissance c’est le progrès, l’amélioration des conditions (matérielles et immatérielles) de vie, de la santé, de l’espérance de vie, des libertés et des capacités individuelles, le fait d’avoir un emploi choisi, bref c’est le progrès du « bien-être individuel et social »,

- la croissance c’est la croissance du PIB,

- la croissance c’est celle des flux matériels.

A noter que le terme de décroissance peut donc aussi être compris symétriquement en trois sens différents.

Nous allons voir que ces trois notions de croissance (ou décroissance) ne sont pas automatiquement corrélées deux à deux, et qu’il s’agit donc bien de notions différentes. Et nous suggérerons de ne pas employer ces termes sans complément …

a/ La croissance du PIB n’est pas corrélée à celle du bien-être social[1]

Rappel : le PIB d’un pays est, en simplifiant, la somme des valeurs ajoutées produites dans ce pays ; c’est aussi, c’est la beauté de la comptabilité nationale, la somme des revenus distribués par ces productions et c’est aussi celle des dépenses faites sur le territoire national. C’est un indicateur monétaire, majoritairement basé sur les flux marchands. Le PIB n’est pas une mesure physique de la production matérielle pour dire cela autrement.

Sa construction nécessite des calculs opérant une agrégation conventionnelle[2] de flux exprimés en unités monétaires[3]. Ces calculs sont notamment affectés par deux effets : l’effet qualité (un produit peut être plus cher car de « meilleure qualité » sans que son contenu matière soit supérieur), et l’effet « serviciel » (un service peut remplacer un produit et avoir un contenu matière inférieur).

Le PIB et sa croissance n’ont pas été faits à l’origine[4] pour être des indicateurs du bien-être social ni de son progrès, même si les journalistes et les commentateurs économiques le font croire.

Le PIB est utile pour déterminer les bases fiscales[5] et cadrer les dépenses publiques, ce qui a évidemment de l’importance dans le débat public, et a d’autres usages[6] opérationnels et politiques.

Venons-en à notre première absence de corrélation : la croissance du PIB n’est pas systématiquement corrélée à celle du bien-être social. Cela se démontre en prenant quelques exemples représentatifs.

Aux USA, depuis quelques années l’espérance de vie décroit, les revenus de la majorité des habitants baissent, les inégalités sociales croissent fortement[7] tout comme la pauvreté monétaire, alors que le PIB par habitant croit. Il existe aussi des cas de hausse du PIB sans création d’emplois[8] ou de création d’emplois rémunérés sous le seuil de pauvreté[9].

Le PIB ne prend pas en compte les services « gratuits » non publics (le travail à la maison, celui des bénévoles dans les associations, etc.) qui peuvent être une composante importante du « bien-vivre ensemble ». La transformation d’une activité non marchande en activité marchande (commander et se faire livrer un repas tout fait plutôt que le faire soi-même) augmente indiscutablement le PIB alors que son effet sur le bien-être social est discutable. Enfin le PIB ne prend pas en compte la destruction des ressources naturelles ni le dérèglement climatique.

b/ La croissance du PIB se découple dans certains pays de celle de l’empreinte carbone

Le découplage absolu[10] du PIB et de l’empreinte carbone ne s’observe pas au niveau mondial mais se constate dans plusieurs pays[11]. Ce découplage, observé sur une période encore courte, et avec encore des difficultés d’interprétation, est encore bien insuffisant[12] par rapport aux objectifs de l’accord de Paris. Il est inexact de dire qu’il n’existe pas, tout comme il est inexact de dire qu’il est en train de se réaliser à la bonne échelle.

Toutes les études montrent que pour être suffisant, le découplage entre l’empreinte carbone et le PIB (ou tout indicateur du bien-être social plus pertinent) nécessitera la décarbonation du mix énergétique – en cours et accessible dans certaines limites, et passant par l’électrification croissante de la fourniture d’énergie – et la réduction du contenu énergétique du PIB. Il nécessitera aussi des transformations plus profondes des processus de production-consommation et des arbitrages différents dans nos consommations. Les scénarios « Business as usual » ne le permettront pas et, en particulier, ceux qui se fondent exclusivement sur la technologie échoueront. Des changements significatifs dans nos modes de vie seront indispensables.

c/ La croissance du bien-être social peut se découpler de celle des flux matériels et l’absence de découplage pourrait au contraire conduire à une forte décroissance de ce bien-être

Il est assez peu discutable que la croissance du PIB, dans la grande majorité des pays et à l’échelle du siècle, s’est accompagnée de la hausse de plusieurs indicateurs de bien-être social : espérance de vie, revenus, baisse des inégalités (y compris entre hommes et femmes). Il s’agit de conséquences conjointes du développement du machinisme, permises en particulier par plus d’énergie et de progrès scientifiques et techniques, institutionnels, politiques, sociaux et culturels.

Mais la croissance du bien-être socialpeut résulter, dans les pays ayant un niveau suffisant de « développement », de la croissance de l’accès à des services réellement[13] peu matériels (l’aide à la personne, la formation, l’éducation, la culture, la justice, la sécurité intérieure et extérieure) et ne dépend pas uniquement de celle de biens et services matériels. Le bien-être social peut aussi ne pas être impacté négativement par une décroissance des flux matériels : par exemple plus de produits réparés localement, moins de produits neufs importés, moins de déplacements contraints et des modes de transport plus légers, plus de nourriture produite localement et moins carbonée…

Quant aux effets de l’absence de découplage, ce sont ceux du changement climatique dans un scénario de poursuite de la croissance des émissions de GES. Ils sont bien documentés par le GIEC et il est clair qu’ils sont délétères pour la très grande majorité des habitants de la planète. Sans prétendre à les résumer ici, on peut rappeler que notre planète deviendra en partie tout simplement inhabitable[14].

Peut-on remplacer, compléter ou enrichir le PIB ?

Si le PIB est devenu un mauvais indicateur de bien-être social, nous avons quand même besoin d’horizons, de sens à nos vies, d’une certaine forme de progrès. Le PIB a servi pendant des années de boussole sur ce plan. Mais nos sociétés sont aujourd’hui en panne de sens, et c’est pour certains une source profonde de souffrances et de tensions sociales. L’action contre la dérive climatique en donnant un but existentiel répond en partie à ce besoin de sens. Mais pas complètement car éviter le pire n’est pas un projet aussi mobilisateur sur la durée[15] que construire l’avenir.

Certains (comme Eloi Laurent[16]) promeuvent un indicateur de santé globale, d’autres (comme Florence Jany-Catrice et Dominique Méda[17]) des tableaux de bord, d’autres le « verdissement du PIB » (l’Insee[18]) ; nous participons chez Carbone4 à la construction d’indicateurs qui pourraient s’insérer dans un tableau de bord national[19], mais nous n’avons pas vocation à trancher ce débat sociétal.

Limitons-nous à dire ici que nous ne sommes ni promoteurs ni adversaires de la « décroissance » ou de la « croissance » du fait des confusions engendrées par ce terme.

En revanche, nous sommes convaincus de la nécessité au moins dans les sociétés dites développées de faire décroitre les flux matériels. Mais il est impératif que cette décroissance ne soit que la condition d’un projet de société suscitant l’adhésion, qui pourrait être précisément suivi par ces nouveaux indicateurs ou tableaux de bord.

Ce projet de société ne pourra susciter l’adhésion s’il n’est considéré comme socialement juste. Tous les travaux[20] sur la transition écologique mentionnent cette condition de succès. Une répartition considérée comme inéquitable des efforts sera un obstacle dirimant à la transition, même si à l’inverse, il est démontré[21] que les seuls efforts des plus aisés ne suffira pas. Les solutions à imaginer doivent se situer dans le « donut »conceptualisé par Kate Raworth[22] (au -dessus d’un plancher social et en-dessous des limités planétaires).

La décroissance des flux matériels suppose celle de certaines activités (à forte empreinte matière[23]) et au contraire la croissance d’activités peu intensives en matières ou permettant la décroissance ou la transformation de celles qui le sont trop

Le respect des limites planétaires est compatible avec et nécessite la croissance (en volume[24]) de certaines activités et la décroissance d’autres (soit au sein d’une même entreprise, soit dans des entreprises distinctes).

La croissance d’une entreprise peut se comprendre en deux sens : croissance du CA (donc du volume) et/ou croissance de la marge ; on peut imaginer plusieurs scénarios pour une entreprise qui veut s’aligner avec une trajectoire compatible avec l’accord de Paris. Il peut être souhaitable que certaines entreprises (aux business models pertinents) croissent au détriment d’autres. Il peut être souhaitable qu’elles décroissent en volume et soient stables ou croissantes en marge.

La décroissance des flux matériels suppose aussi la croissance des investissements nécessaires[25] pour la rendre possible sans dégrader fortement les conditions de vie. Quelques exemples : le développement de sources d’énergie bas-carbone (EnR électriques et thermiques, nucléaire), le réseau de distribution et de transport de l’électricité, l’électrification de process industriels et de moyens de mobilité, le réseau de recharge électrique pour véhicules, les lignes ferroviaires de courte ou grande distance, la rénovation des bâtiments et des logements, etc. Elle suppose la décroissance de certaines consommations matérielles.

Il est difficile a priori d’en induire la résultante de l’ensemble de ces effets contraires sur le PIB[26].

Quoi qu’il en soit au niveau global, on observe que de plus en plus d’entreprises font de la décarbonation une opportunité de développement. Quelques exemples d’approches ou de secteurs concernés: efficacité énergétique, énergie décarbonée, économie circulaire, batteries, agroécologie, …

Ni la croissance du PIB, ni celle de la « marchandisation », ni celle des flux matériels ne sont une nécessité économique impérieuse. À l’inverse, la décroissance des flux matériels ne nécessite ni la sortie du capitalisme ni celle de l’économie marchande.

Le capitalisme est le système économique répandu dans presque tous les pays de la planète, sous des modalités très variables, souvent hybrides, qui peut faire cohabiter des entreprises à capitaux privés ou publics, des coopératives, des mutuelles et des associations et qui connait diverses formes de gouvernance et de partage des revenus. Il permet de mobiliser des capitaux (issus de l’épargne ou du crédit bancaire), des ressources biophysiques et du travail, en rémunérant la mise à disposition du capital et l’apport du travail qui permettent de constituer des actifs matériels et immatériels.

Ce système économique a connu des périodes de stabilité ou de quasi-stabilité (par exemple au Moyen-Âge où il y avait aussi des commerçants, des propriétaires de moulins, de ponts, etc., et des « capitalistes[27] »), de récession[28] et de décroissance du PIB. Il est faux de dire qu’il nécessite la croissance du PIB.

Les parts relatives des activités non marchandes (qu’elles soient publiques, associatives ou familiales) et marchandes sont très variables selon les moments de l’histoire et les pays. Et on peut penser qu’elle continuera à varier.

Dans l’histoire du capitalisme, l’invention scientifique s’est faite dans les laboratoires de recherche publics[29] et privés; l’innovation technique et sociale s’est faite dans les entreprises privées, souvent avec des aides publiques (qu’on pense par exemple au Crédit Impôt Recherche en France). Elle s’est faite aussi dans des communautés[30] bénévoles (comme les logiciels open source ou wikipedia) ou au sein d’associations (comme l’ONG DNDI[31]).

La dynamique entrepreneuriale est un « ingrédient » utile et probablement nécessaire pour accélérer la nécessaire transformation des modèles d’affaires.

Elle est indispensable pour mobiliser une partie de l’épargne privée. Elle l’est aussi pour accélérer le passage à une économie sobre, propre et bas-carbone.

Dans le domaine économique, l’avenir n’est pas déterminé

On ne pas l’induire à partir de tendances passées, les « disruptions » sont toujours possibles et les incertitudes relatives à toute prévision très élevées, ce d’autant plus qu’on se projette loin dans le temps. Les modèles mathématiques qui ont pour objet de faire de prévisions économiques sont discutables tant dans leurs hypothèses que dans les équations qui les constituent[32]. Déterminer l’avenir à partir de tels modèles s’est avéré, dans le passé, être un exercice pour le moins périlleux.

Une « croissance verte » qui proviendrait spontanément de dynamiques d’entreprises est une illusion

L’alignement du système économique (au sens large, englobant les infrastructures, les équipements et les règles du jeu ainsi que les outils de gestion micro et macroéconomiques) sur une trajectoire compatible avec les limites planétaires suppose des décisions des entreprises, des ménages et des autorités publiques (en matière de régulation et dans les différents registres des politiques publiques et de planification).

Pour autant, la rentabilité et le profit ne sont pas, de par leur seule nature, les causes des désordres sociaux et écologiques auxquels nous assistons au niveau planétaire ; c’est le fait qu’ils ne soient pas asservis à des objectifs humains et sociaux souhaitables qui est critiquable. Mais les modalités de cet asservissement sont de la responsabilité du politique.

A l’inverse laissées à elles-mêmes les forces du marché ont tendance à privilégier les solutions technologiques (numériques et autres) qui n’ont aucune raison de contribuer à la résolution du défi de la transition écologique. Le « technosolutionnisme[33] », idéologie selon laquelle l’essentiel des solutions est apporté par les technologies, n’est pas défendable : leur développement est conditionné par leur nécessaire rentabilité, qui est calculée hors prise en compte des impacts négatifs ou positifs sur la nature.

Conclusions

Faire en sorte que notre économie soit compatible avec les limites planétaires et/ou soit du côté des solutions aux problèmes posés par le dépassement de ces limites, peut se traduire par un mix de croissance et décroissance d’activités.

Ceci ne conduit pas nécessairement à une perte de bien-être social et, au contraire, contribue à limiter les risques de perte de bien-être social, qui seront inévitables dans un monde dépassant les limites planétaires.

Ni la décroissance, ni la croissance verte n’apportent de solutions aux défis de la transition. La sortie du capitalisme, tel que défini ici n’est pas une condition de réussite de cette transition. Elle ne peut à l’inverse être laissée aux seules forces du marché et à des imaginaires « technosolutionnistes ».

Enfin, nous ne pouvons conduire la transition avec le seul indicateur qu’est le PIB même s’il reste utile. L’action publique doit être piloter en complément avec des indicateurs globaux reflétant les grands enjeux de la transition.

Notes

[1] Même si la croissance du revenu est généralement considérée comme une composante de la hausse du bien-être par ce qu’il permet d’acquérir (dont le contenu matériel n’est pas forcément la composante essentielle) Voir le rapport thématique de France Stratégie « Les incidences économiques de l’action pour le climat».

Voir aussi « Le PIB, une boussole résolument limitée pour guider nos sociétés », web-magazine Variances.

[2] Voir le module PIB, croissance et limites planétaires de la plateforme The Other Economy.

[3] Le PIB de l’année N est calculé à partir des données comptables des entreprises et il est ensuite « déflaté » grâce à une estimation de la hausse des prix de l’année N par rapport à l’année N-1. Voir le module PIB, croissance et limites planétaires de la plateforme The Other Economy.

[4] Voir le livre de référence sur le sujet : Une histoire de la comptabilité nationale d’André Vanoli, un des directeurs de la comptabilité nationale et fondateur du CNIS.

Voir aussi ce billet récent de l’INSEE.

[5] Le PIB est la somme des revenus primaires engendrés directement par la production. Les composantes du PIB sont des assiettes taxables !

[6] Voir le module PIB, croissance et limites planétaires de la plateforme The Other Economy, « le PIB et sa croissance sont des indicateurs centraux des discours et des politiques économiques ».

et voir the shift project « comprendre le PIB pour le remplacer selon ses usages ».

[7] Voir par exemple Le Monde – les décodeurs « comment évoluent les inégalités aux Etats Unis ».

[8] Pour plusieurs raisons possibles : affectation des gains de productivité aux marges des entreprises, délocalisation. On peut citer le cas des USA au début des années 2000 et surtout celui de l’Inde dans les deux dernières décennies (voir l’article de la Direction Générale du Trésor sur les enjeux structurels de la croissance en Inde.)

[9] Cas du Brésil, du Bengladesh et aussi des USA…

[10] Le découplage relatif c’est le fait que le ratio GES/ PIB décroit, sans que les GES décroissent ce qui caractérise le découplage absolu, situation dans laquelle les émissions de GES baissent alors que le PIB croisse.

[11] Selon le dernier rapport du GIEC, par exemple, Entre 2015 et 2018, 23 pays ont réussi un découplage absolu entre PIB et émissions territoriales, et 14 entre PIB et émissions imputables à leur consommation. Voir La Tribune – Opinion – La bonne nouvelle du dernier rapport du GIEC. Une étude récente publiée dans le Lancet observe un découplage dans 11 pays à hauts revenus entre 2013 et 2019.

[12] En 2020, 16 chercheurs ont étudié l’intégralité de la littérature sur le découplage (1157 analyses). Aucune ne fait état d’un découplage total, absolu, par le bas, global, et permanent, ce qui est considéré comme l’objectif à atteindre. Voir A systematic review of the evidence on decoupling of GDP,resource use and GHG emissions, Helmut Haberl et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 065003.

Voir aussi la publication de Carbone4 : Découplage et croissance verte, 2021.

[13] Réellement par rapport au numérique qui est faussement immatériel.

[14] Voir par exemple cette étude de la NASA

[15] Désigner un ennemi susceptible de vous envahir et lui faire la guerre peut mobiliser sur un motif de survie. Mais la question climatique ne peut se considérer ainsi.

[16]Voir son livre « Et si la santé guidait le monde ? ».

[17] Cf Les nouveaux indicateurs de richesse, Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice et le livre de Florence Jany-Catrice et Dominique Méda « Faut-il attendre la croissance ?» 2022.

[18] Voir ce billet de blog de l’Insee.

[19] La loi SAS de 2015 a instauré un tel tableau de bord comportant 10 indicateurs qui font l’objet d’un rapport annuel. Les Objectifs du développement durable de l’ ONU en constitue un autre formé de 17 objectifs, et de plus de 200 indicateurs. Toutefois, comme le dit L’INSEE « force est de constater que ces indicateurs sont loin d’avoir l’écho du PIB dans le débat public.»

[20] Voir les rapports du Haut conseil pour le Climat et le module Inégalités de la plate-forme The Other Economy.

[21] Voir cette tribune parue en 2022 dans le journal le Monde.

[22] Voir son livre La Théorie du donut, Plon, 2018.

[23] Au sens large : matières premières, énergie, biodiversité, surfaces, eau, pollutions, GES.

[24] C’est-à-dire une croissance des unités « physiques » (des heures de travail par exemple) qui le constituent et pas uniquement de leur prix.

[25] Il existe de nombreuses évaluation de ces besoins d’investissements (voir les propositions sur la plateforme The Other Economy sur un plan de reconstruction écologique. Les deux plus récentes en France sont celles du rapport Pisani-Ferry et celle de la Direction Générale du Trésor. Voir Quels besoins d’investissements pour les objectifs français de décarbonation en 2030 ? et le document de travail du 4 avril 2024.

[26] Le PIB est fonction croissance de la consommation et de l’investissement. L’effet total de plus d’investissement et de moins de consommation matérielle n’est pas facile à estimer.

[27] Voir par exemple cette visio du médiéviste Vincent Challet sur l’émergence du capitalisme au Moyen-Age.

[28] Au XIX° siècle, l’activité économique est cyclique et connait une phase de dépression de 1870 à 1896. Et la crise de 1929 où le PIB a chuté dans de nombreux pays n’a pas fait chuter le capitalisme.

[29] L’économiste Mariana Mazzucato a bien mis en évidence cette complémentarité public, privé. Voir son livre L’État entrepreneur: Pour en finir avec l’opposition public privé, traduction française, Fayard. 2020. Un exemple parmi bien d’autres. Le succès de l’iPhone tient en partie aux investissements considérables de l’État américain dans les infrastructures d’Internet (projet ARPANET), de l’écran tactile, ou celles du réseau de satellites qui nous permet de disposer du GPS.

[30] L’économiste Eléonor Ostrom a étudié la manière dont les biens communs ont été géré grâce à des communautés qui en dépendent, avec des modes de gouvernance spécifiques, qui dépassent l’opposition Etat/Marché. Voir son livre Elinor Ostrom, La gouvernance des communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles. De Boeck 2010.

[31] Cette ONG (Drugs for Neglected Diseases initiative ) créée en 2003, met au point des traitements pour les maladies orphelines.

[32] Voir le working paper Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques : quelles capacités, quelles limites, quels usages ?, Alain Grandjean, Gaël Giraud

[33] Voir cet article Le « solutionnisme technologique », cette foi en l’innovation qui évite de penser le changement paru dans le Monde en 2023.

Image : La croissance vs la décroissance illustrée par Colcanopa Creative Commons BY NC 2.0

The post Croissance, décroissance : dissiper les confusions appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.

23.06.2025 à 17:30

ZFE une totale absence de méthode tue une bonne idée

Marion Cohen