21.04.2015 à 02:00

The Politics of Micro-Decisions

Be it in the case of opening a website, sending an email, or high-frequency trading, bits and bytes of information have to cross numerous nodes at which micro-decisions are made. These decisions concern the most efficient path through the network, the processing speed, or the priority of incoming data packets. Despite their multifaceted nature, micro-decisions are a dimension of control and surveillance in the twenty-first century that has received little critical attention. They represent the smallest unit and the technical precondition of a contemporary network politics - and of our potential opposition to it. The current debates regarding net neutrality and Edward Snowden’s revelation of NSA surveillance are only the tip of the iceberg. What is at stake is nothing less than the future of the Internet as we know it.

Sprenger, Florian. The Politics of Micro-Decisions. Edward Snowden, Net Neutrality, and the Architectures of the Internet. Meson Press, 2015.

Lien vers le site de l’éditeur : https://meson.press/books/the-politics-of-micro-decisions/

Disponible aussi ici : https://mediarep.org/handle/doc/1124

20.04.2015 à 02:00

Digital Platforms, Imperialism and Political Culture

In the networked twenty-first century, digital platforms have significantly influenced capital accumulation and digital culture. Platforms, such as social network sites (e.g. Facebook), search engines (e.g. Google), and smartphones (e.g. iPhone), are increasingly crucial because they function as major digital media intermediaries. Emerging companies in non-Western countries have created unique platforms, controlling their own national markets and competing with Western-based platform empires in the global markets. The reality though is that only a handful of Western countries, primarily the U.S., have dominated the global platform markets, resulting in capital accumulation in the hands of a few mega platform owners. This book contributes to the platform imperialism discourse by mapping out several core areas of platform imperialism, such as intellectual property, the global digital divide, and free labor, focusing on the role of the nation-state alongside transnational capital.

Jin, Dal Yong. Digital Platforms, Imperialism and Political Culture. Routledge, 2015.

Lien vers le site de l’éditeur : https://www.routledge.com/Digital-Platforms-Imperialism-and-Political-Culture/Jin-Curran/p/book/9781138859562

13.04.2015 à 02:00

Trail de printemps... vosgien

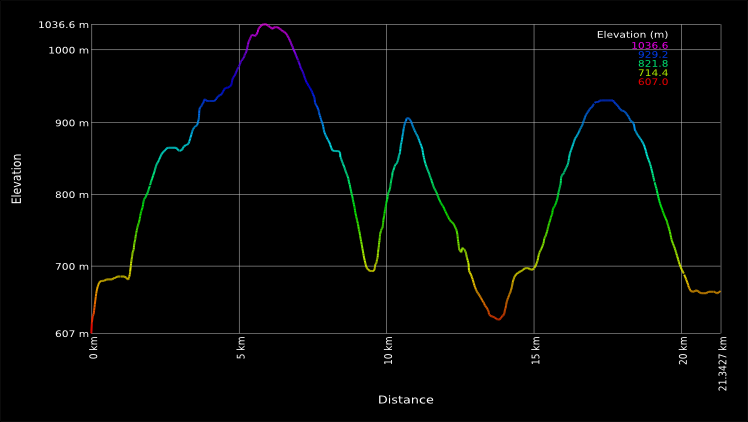

On le sent qui arrive ce fameux printemps, mais ce n’est pas toujours évident. J’avais déjà rangé mes mitaines et mes collants doublés, ressorti ma casquette fétiche et mes shorts. Et puis voilà, dans un dernier élan de témérité, je me suis lancé dans un dernier trail hivernal en ce début de mois d’avril. En bon vosgien qui se respecte, néanmoins, la méfiance l’a emporté. Voyant qu’il restait tout de même pas mal de neige sur les pistes de ski gérômoises, je m’attendais à progresser contre le climat hostile et rude. Ils étaient tous là au rendez-vous, ces fidèles amis : la neige sur laquelle on s’enfonce une foulée sur 3, la pluie froide et intermittente, le granit glissant, la boue provoquée par l’eau des fontes… Un dernier petit plaisir pour un nouveau parcours autour de Gérardmer avec trois points de vue différents.

Description

C’est un parcours d’une durée de 2h45 (moins si la météo est clémente) avec 945m D+ autour de la Perle des Vosges. En partie, ce parcours recouvre certains tracés de la station de trail mais le principal avantage, à mes yeux, est qu’il constitue un terrain d’entraînement figurant les principales difficultés du parcours du trail court de la Vallée des lacs (qui aura lieu en juin). Comme ce tracé était encore enneigé, le circuit n’étant pas ouvert, il fallait trouver une solution alternative. Par ailleurs, cela fait un parcours de rechange pour éviter de voir toujours le même paysage.

Les deux principaux avantages touristiques du parcours :

- Circuit autour de Gérardmer avec les points remarquables suivants : Le lac de Gérardmer, la Roche du Rain, les pistes de ski alpin (la Mauselaine, la Chaume Francis, le Poli), le Saut des Cuves, la Roches des Bruyeres, la ferme de Vologne, la Gorge des Roitelets, Kichompré (hameau), Chapelle de la Trinité, Miselle, Les Xettes, le Lac de Gérardmer.

- À chaque sommet, les points de vue porteront invariablement sur la vallée de Gérardmer avec vues Ouest, Nord et Est.

Les difficultés du parcours :

- Deux raides montées en sentier “single”, mais relativement courtes,

- Des montées et descentes assez longues en chemins forestiers larges mais pierreux,

- Une descente très fun mais délicate dans une gorge,

- Pour boucler en 20km, la fin est bitumeuse (sur 2km de descente) mais il est possible de faire une variante forestière en rallongeant un peu.

En quelques mots, le début du parcours reprend le tracé du trail de la Vallée des Lacs, mais s’en sépare du côté de Saint Jacques pour bifurquer sur les pistes du Poli. On remarquera au passage que la première montée du célèbre trail vosgien est particulièrement amusante mais un peu décevante car elle s’achève sur du bitume jusque la Mauselaine. On accusera au passage la bitumisation effrénée du site à des fins de locations touristiques. On admirera alors la vue de Gérardmer depuis les pistes de ski, en particulier celle du Tetras. La descente du Poli jusqu’au Saut des Cuves n’a rien d’exceptionnel mais la montée vers la Roche des Bruyères est un beau sentier pierreux et vraiment montagnard. La Roche présente une vue de toute la longueur de la vallée de Gérardmer jusqu’au lac. On pourra alors apprécier sur la droite, le prochain sommet à atteindre et, à gauche, un aperçu du parcours déjà accompli. La descente s’achèvera par les gorges du Roitelet, un petit ruisseau nerveux qui se jette ensuite dans la Vologne encore naissante à ce niveau. Le petit hameau de Kichompré et sa tranquillité reposeront un peu les jambes pour remonter ensuite assez sèchement jusque la Trinité puis Miselle. Le retour se fait dans la clarté d’un coteau ensoleillé (enfin… selon la météo).

## Quelques photos

Précision : ces photos ont été prises rapidement :)

08.04.2015 à 02:00

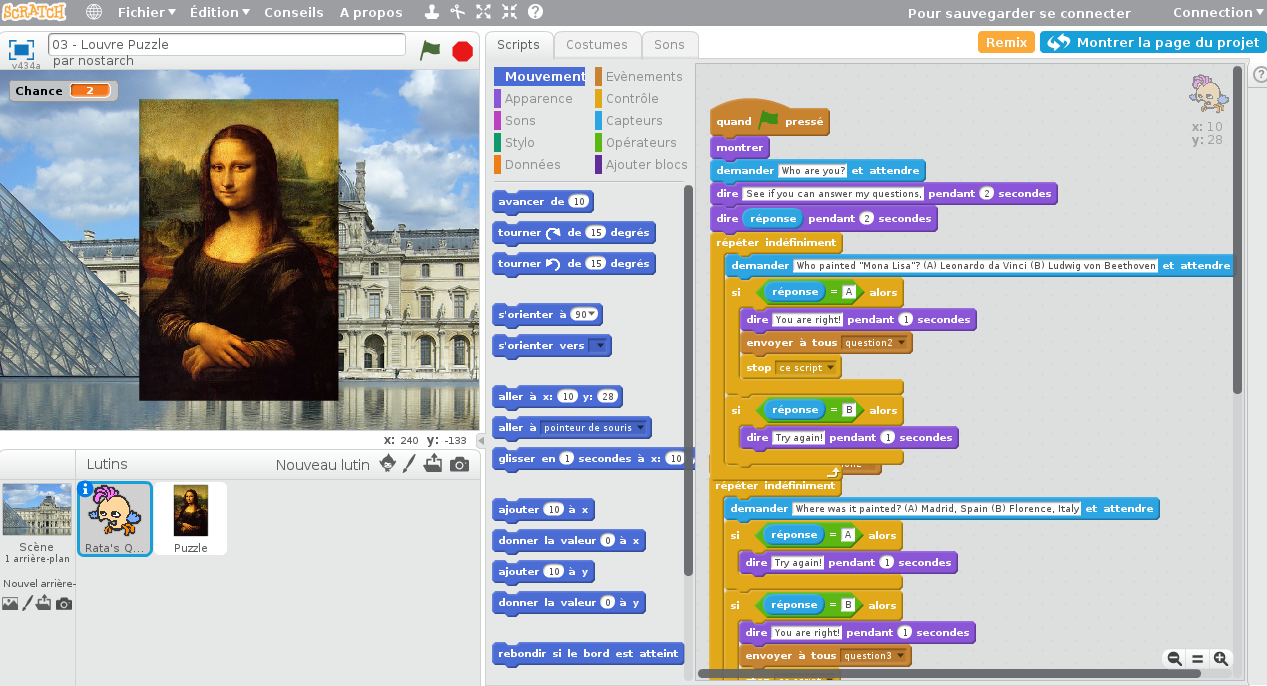

Scratch pour les kids

Vous avez certainement entendu parler de Scratch. Peut-être même, avec un peu de chance, un enseignant de l’école primaire ou du collège de vos enfants en a fait la promotion voire a organisé une séance d’initiation en salle informatique. Bon… ce serait dans le meilleur des mondes. Si l’Éducation Nationale se mettait vraiment à exploiter les solutions libres et efficaces d’apprentissage de l’informatique, on le saurait. Quoique cela c’est déjà produit ! Souvenez-vous du LOGO.

OK, ce n’était pas vraiment libre, mais cela provenait tout droit des années 1960, avant l’apparition des licences libres. J’y ai eu droit dans les années 1980, et cela a contribué énormément (fondamentalement) à ma connaissance des machines et la compréhension de la logique informatique. Depuis presque 10 ans, pourtant, un petit nouveau a fait son apparition, c’est Scratch. Et à utiliser avec les enfants, c’est un vrai bonheur ! Voici quelques réflexions à propos de Scratch et sur la récente parution de Scratch pour les Kids (en français), chez Eyrolles.

- Titre : Scratch pour les Kids

- V.O. : Super Scratch Programming Adventure, 2nd Edition

- Auteur : The LEAD Project

- Editeur : Eyrolles

- Date : 2015

- Nb. de pages : 160

- ISBN : 978-2-212-14111-5

Si vous voulez tester Scratch rapidement et en ligne, sans avoir besoin d’installer un programme sur votre machine, il suffit de vous rendre sur le site scratch.mit.edu (j’ai une préférence personnelle pour l’alternative Snap!). Vous pourrez disposer de l’interface et faire partie ainsi des millions d’utilisateurs qui s’échangent leurs projets. Vous aurez aussi droit à la toute dernière version de Scratch, même s’il est assez facile d’installer localement le programme, en particulier si vous devez l’utiliser sans connexion Internet (je préconise personnellement l’installation en local, qui donne l’opportunité aussi d’appréhender la question de la sauvegarde et de la gestion de fichiers).

Scratch, c’est quoi ? Il n’est pas très utile ici de développer une présentation en détail. Le site officiel est déjà très complet à ce propos. En gros, Scratch est dérivé de manière assez lointaine (mais évidente) du LOGO via un logiciel nommé Squeak. Il s’agit d’interpréter graphiquement du code pour faciliter son approche, ce qui permet de manipuler de manière très visuelle des blocs de code de manière à créer des projets-programmes. Aux yeux d’un enfant, le résultat est toujours immédiat : il peut voir ses scripts en action, même de manière indépendante les uns des autres, et s’amuser à contruire tout un projet, le partager, l’améliorer, etc. Par exemple, au Québec, où Scratch est largement utilisé dans le monde éducatif, vous pouvez trouver le site Squeaky MST qui a l’avantage de proposer des bouts de codes bien pratiques adaptés à différentes situations ainsi que des présentations et des tutoriels.

L’interface, quant à elle, est attrayante. Une fenêtre montre toujours le projet en action et l’outil principal est la souris qui permet de déplacer les blocs de scripts. Pour un adulte, la prise en main n’en est que plus rapide. Au bout de quelques essais, on en vient vite à comprendre le fonctionnement général. Mais une question se pose : n’est-on pas vite limité par nos propres connaissances de l’informatique en général ?

Il faut jouer carte sur table : soit vous laissez l’enfant s’amuser et s’approprier Scratch tout seul, soit vous l’aidez et montez des projets avec lui, et de manière pédagogique vous élevez progressivement le niveau d’exigence. Si vous préferez la première solution, c’est que peut-être vous même n’êtes pas à l’aise avec l’informatique. Ce n’est pas un reproche, mais je vous rends attentif au fait que, si pour vous il s’agit d’une question de choix (alors que c’est faux) vos enfants, eux, ne se posent pas la question d’avoir ou non le choix : les machines sont et seront leur quotidien.

Avant d’être assis devant un ordinateur en longueur de journée, comme c’est peut-être votre cas si vous faites un travail de bureau, par exemple, si vous aviez eu la possibilité d’apprendre l’informatique à l’école (et je parle d’informatique, pas de l’actuel B2i qui n’est qu’une forme d’utilisation superficielle de quelques logiciels), je suis certain que votre utilisation quotidienne d’une machine serait profondément différente. À l’école, je n’ai pas appris ce qu’est un protocole de communication, ni comment réaliser un site web, ni installer un système d’exploitation, etc. Rien de tout cela. J’ai juste appris à entrer quelques commandes avec le LOGO, le BASIC et, au collège, programmer des règles de calculs avec le Pascal. L’apprentissage de la programmation informatique (non, on ne dit pas « coder ») permet de rendre autonome, d’avoir de bons réflexes, essentiellement basés sur le partage de connaissances, la recherche de solutions et, j’en suis convaincu, sert à tous les niveaux et tous les types d’apprentissages.

Bref, si vous voulez vraiment bien accompagner votre enfant dans l’apprentissage de Scratch (et plus tard vers d’autres langages), il y a quand même un minimum de pré-requis, que vous vous pouvez acquérir en un minimum de temps, simplement en vous renseignant. L’essentiel est d’être à l’aise car si vous ne l’êtes pas, vous atteindrez vite les limites de tolérance de votre enfant, en particulier si à chaque étape que vous n’aurez pas anticipée, vous êtes obligé de vous arrêter, paniquer, perdre patience, et finir par laisser tomber. Ce serait dommage, non ?

Heureusement, Scratch ne fait pas partie de ces langages où, pour comprendre une fonction et l’utiliser, il faut en plus savoir comment elle sera interprétée par la machine. Non : on utilise des blocs, on les assemble, on peut y ajouter quelques variables, et on voit le résultat. C’est tout. Mais par où commencer ? Si a priori Scratch semble être un joyeux cliquodrome facile d’accès, sans un guide pour vous orienter, la frustration fini par être au rendez-vous. C’est là qu’intervient un magnifique petit ouvrage parfaitement adapté à une utilisation conjointe adulte/enfant : Scratch pour les Kids.

La présentation du livre a été pensée de manière très pédagogique. Il est divisé en 10 chapitres, appelés « niveaux », introduit par une petite bande dessinée. Chaque chapitre reprend les acquis précédents pour aller toujours plus loin dans l’apprentissage de Scratch. Si l’on peut appréhender, au départ, les longues phases de saisie, tout a néanmoins été fait pour que chaque script soit expliqué, partie après partie. C’est là qu’intervient un autre avantage de Scratch : chaque petit script est « jouable » indépendamment du reste du programme. L’enfant ne se lasse pas et l’adulte non plus ! Dès le niveau 2, c’est un jeu très visuel qui est créé. Il peut se lancer immédiatement mais la cerise, c’est que l’enfant a tout de suite envie d’y apporter des améliorations… comme il se trouve assez vite coinçé par manque de pratique, il va naturellement poursuivre le chapitre suivant.

Pour le mode d’emploi, l’ouvrage est déclaré « dès 8 ans ». Il est vrai que c’est à partir de cet âge, et même un peu avant, qu’on peut commencer à travailler avec le LOGO. Néanmoins, le bon maniement de la souris, l’autonomie face à la gestion des fichiers, le fait de rechercher la meilleure méthode pour organiser ses scripts, etc. tout cela m’oblige à dire qu’attendre 9 ans ne me paraît pas exagéré. Dans tous les cas, avant 12 ans, la meilleure solution est de travailler à deux, l’adulte et l’enfant. L’adulte pour expliquer certains termes, et aider l’enfant à créer ses scripts. L’enfant aux commandes, lisant l’ouvrage et appliquant les méthodes des différents niveaux. De même, faire deux niveaux d’un coup serait présumer de la concentration de l’enfant : mieux vaut bien comprendre un niveau et le laisser improviser sur la base des connaissances nouvellement apprises que d’enchaîner aussitôt au niveau supérieur. Pour finir, il sera ensuite temps de passer à la programmation proprement dite, en commençant par Python pour les kids, par exemple…

Pour utiliser Scratch, vous avez plusieurs solutions :

- Utiliser la version en ligne sur Scratch.mit.edu ou bien Snap!,

- Installer la version offline de la dernière version de Scratch (pour GNU/Linux, MacOS et Windows). Cela nécessite l’installation de Adobe AIR (dommage, ce n’est pas libre),

- Si vous êtes sous une distribution GNU/Linux, Scratch est sans doute dans vos dépôts. Attention, toutefois : la version de Scratch utilisée dans l’ouvrage est la version 2. Il y a de grandes chances que vos dépôts proposent une version différente.

Enfin, si vous optez pour l’installation en local, vous pouvez rapatrier les projets mentionnés dans l’ouvrage simplement en les téléchargeant depuis le site. Il suffit de se rendre sur la page du livre et télécharger les Compléments (env. 15 Mo). Il s’agit d’un fichier compressé contenant deux dossiers : le premier avec les fichiers des exemples du livre et les scripts, le second avec les exemples « nus », c’est à dire les images, les lutins, etc. et sans les scripts.

06.04.2015 à 02:00

Liberté, sécurité, Benjamin Franklin

« Ceux qui sont prêts à sacrifier une liberté essentielle, pour acquérir une petite sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité ». Cette citation attribuée à Benjamin Franklin résonne comme un slogan partout où la question des libertés individuelles et le droit à la vie privée sont menacés par des politiques publiques ou de nouvelles dispositions juridiques.

Après l’affaire E. Snowden, et aujourd’hui en France l’actuel projet de Loi Renseignement qui fait craindre un nouveau Patriot Act à la française, de nombreuses voix s’élèvent pour la défense de la justice et contre la surveillance de masse. On fait alors appel à de grandes figures de la défense des droits civils, parmi lesquelles Benjamin Franklin, un des Pères de la Constitution américaine et signataire de la Déclaration d’Indépendance. À la face des décideurs que l’on pense bien inspirés du modèle démocratique qui vit naître les pratiques honteuses de la NSA, retourner une citation chargée de l’histoire même de la naissance de cette grande démocratie américaine, revêt une couleur bien jubilatoire. « Tel est pris qui croyait prendre », aurait dit La Fontaine, mais pour qui exactement ? D’où vient cette citation ? et dans quel contexte a-t-elle été écrite ? Vous allez voir, c’est assez surprenant.

En fait, lors d’un débat, en particulier par écrit, je ne supporte pas de citer sans connaître la source d’une citation et m’assurer que je ne me fourvoye pas dans quelque impasse dont j’aurais toutes les difficultés à sortir. Je ne suis pas le seul, tous les Wikipédiens sont dans ce cas-là, ainsi que les chercheurs, toutes les professions obéissant à des règles de déontologie et de probité, et — oserai-je le dire ? — tout le monde, quoi, sauf les menteurs. Il ne s’agit pas tant de « ramener sa science » que d’être sûr de ce qu’on avance sous peine de se voir aussitôt discrédité. Cette citation de B. Franklin a de nombreux attraits mais elle m’a toujours étonné de la part d’un homme politique de son envergure, peu enclin à sortir des jugements à l’emporte-pièce tels qu’on en rencontre trop fréquemment chez nos policitiens français dont le niveau intellectuel est pourtant bien éloigné des monuments politiques révolutionnaires du xviiie siècle.

La citation elle-même, mentionnée sur la Statue de la Liberté, est souvent citée de manière transformée. Par exemple on trouve parfois une forme largement discutable du style : « un peuple qui serait prêt à sacrifier sa liberté pour obtenir la sécurité, ne mérite ni l’un ni l’autre ». Il est donc important de retrouver le texte original. Il existe une édition électronique des écrits de Benjamin Franklin, en accès gratuit (il faut toutefois accepter une licence), et on peut trouver le texte de 1755 : « Pennsylvania Assembly: Reply to the Governor. November 11, 1755 », in: Votes and Proceedings of the House of Representatives, 1755-1756 (Philadelphia, 1756), pp. 19-21. La citation en anglais est la suivante : « Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. »

Néanmoins, à la lecture du document, et sans connaître au moins quelques éléments clés de l’histoire de la Pennsylvanie, il est assez difficile de comprendre le sens de cette phrase située dans l’avant-dernier paragraphe. Toujours est-il que la lecture générale du texte semble nous amener sur un tout autre domaine que celui des considérations actuelles qui nous font citer B. Franklin à tour de bras. Même si, au fond, la problématique reste la même (liberté vs. sécurité), un commentaire s’avère nécessaire. Et ce commentaire, je l’ai trouvé chez B. Wittes, un chercheur de la Harvard Law School, dont je reproduis le propos ci-dessous, avec son aimable autorisation. Il s’agit d’un court texte qui renvoie à un article plus conséquent, cité en note. Je dois aussi remercier Valentin qui m’a soufflé cette référence dans un commentaire précédent sur ce blog.

Ce que Benjamin Franklin a vraiment dit

Par Benjamin Wittes, Lawfare, le 15 juillet 2011

Source : Lawfareblog

En faisant des recherches pour un article que je suis en train d’écrire à propos de la relation entre liberté et sécurité1, il y a un fait historique intéressant que j’ai creusé : cette célèbre citation de Benjamin Franklin, selon laquelle « ceux qui sont prêts à sacrifier une liberté essentielle, pour acquérir une petite sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité », ne signifie pas ce qu’elle semble vouloir dire. Pas du tout.

J’ai commencé à travailler sur cette citation car je m’attaque au problème de fond à propos de l’idée que la liberté et la sécurité participent d’une forme d'« équilibre » entre l’une et l’autre — et la citation est particulièrement illustrative de la thèse de l’équilibre. En effet, ces mots de B. Franklin sont peut-être les plus célèbres jamais écrits à ce propos. Une version est gravée sur la Statue de la Liberté. Ils sont cités à l’envi par ceux qui pensent que ces deux valeurs coexistent l’une et l’autre dans un état d’équilibre précaire, toujours changeant, et que les questions de sécurité menacent toujours de perturber. Tout étudiant en Histoire américaine les connaît. Et tout amoureux de la liberté les a entendu et sait qu’ils se rapportent à cette grande vérité à propos de la constitution d’un gouvernement civilisé — c’est-à-dire que nous autorisons un gouvernement à nous protéger dans un marché diabolique dont nous sortirons perdants sur le long terme.

Cependant, très peu sont ceux qui, citant ces mots, ont une idée de leur provenance ou de ce que B. Franklin a vraiment voulu exprimer lorsqu’ils les écrivit. Ce n’est pas du tout surprenant, car ils sont bien plus souvent cités qu’expliqués, et le contexte dans lequel on les trouve est une bataille politique qui suscite peu l’intérêt des lecteurs d’aujourd’hui. La plupart des biographes de B. Franklin ne les citent pas du tout, et aucun des textes que j’ai trouvé ne tente sérieusement de les expliquer au regard de leur contexte. Résultat : pour aller au fond de ce qu’ils signifiaient pour B. Franklin, on doit fouiller les sources des années 1750, avec une littérature biographique secondaire qui ne donne qu’un cadre à la discussion. Je suis toujours en train de paufiner les détails, mais ce que je peux dire avec certitude à ce stade, c’est que B. Franklin n’affirmait rien de ce que pensons lorsque nous citons ses mots.

Ils apparaissent originellement dans une lettre de 1755 que B. Franklin est censé avoir écrit au nom de l’Assemblée de Pennsylvanie à l’intention du gouverneur colonial durant la Guerre de Conquête. La lettre était une salve dans la lutte de pouvoir entre le gouverneur et l’Assemblée à propos du financement de la sécurité à la frontière, alors que l’Assemblée souhaitait taxer les terres de la famille Penn, qui gouvernait la Pennsylvanie de loin, de manière à lever des fonds pour la défense contre les attaques des Français et des Indiens. À la demande de la famille, le gouverneur émit son veto contre les actions de l’Assemblée. Donc pour commencer, B. Franklin n’écrivait pas dans la situation d’un sujet à qui il serait demandé de céder sa liberté à un gouvernement, mais en sa qualité de législateur à qui il est demandé de renoncer à son pouvoir de taxer des terres théoriquement sous sa juridiction. En d’autres termes, la « liberté essentielle » à laquelle se réfère B. Franklin n’est pas ce à quoi nous nous référons aujourd’hui à propos des libertés civiles mais, plutôt, au droit de l’auto-gouvernance d’un corps législatif dans l’intérêt de la sécurité collective.

De plus, l'« [obtention] d’une petite sécurité temporaire » que récrimine B. Franklin n’est pas la cession d’un pouvoir à un gouvernement Leviathan en échange de quelque promesse de protection envers une menace extérieure ; car dans la lettre de B. Franklin, le mot « acquérir » ne semble pas être une métaphore. En insistant pour assujettir les terres Penn aux impôts, l’Assemblée était accusée par le gouverneur de bloquer l’affectation des fonds pour la défense de la frontière — ce qui justifiait ainsi son intervention. Par ailleurs, la famille Penn offrit plus tard de l’argent pour la défense de la frontière aussi longtemps que l’Assemblée voulait reconnaître qu’elle n’avait pas le pouvoir de taxer ses terres. B. Franklin a donc contesté le choix qui s’imposait au corps législatif, entre d’un côté être capable de rassembler des fonds pour défendre la frontière et, de l’autre, conserver son droit à l’auto-gouvernance — et il critiqua le gouverneur d’avoir suggéré qu’on devait être prêt à renoncer au second pour obtenir le premier.

En somme, B. Franklin n’évoquait pas la tension entre le pouvoir du gouvernement et la liberté individuelle. Il faisait plutôt référence à l’auto-gouvernance efficace au service de la sécurité en tant que liberté même, réfractaire à la marchandisation. Nonobstant la manière dont la citation est arrivée jusqu’à nous, B. Franklin conçevait sur le même plan les droits à la liberté et à la sécurité de la Pennsylvanie.

04.04.2015 à 02:00

Nos imprimantes nous espionnent-elles?

En 2008, l'Electronic Frontier Foundation faisait une annonce pour le moins étonnante : les imprimantes nous espionnent ! Pour cette organisation internationale de défense de la liberté d’expression sur Internet, puissance incontournable de l’analyse et des actions juridiques relevant des libertés individuelles dans le contexte de notre monde numérisé, la question ne se limitait pas à ce que pouvaient ou non divulguer les imprimantes. En 2015, après les affaires Snowden (international) et en plein dans notre débat franco-français sur le projet de loi Renseignement, une nouvelle information a tendance à passer inaperçue : tous les fabricants majeurs d’imprimantes ont passé des accords secrets avec les gouvernements. Voici un petit retour in French sur l’action de l’EFF et cette révélation.

C’est déjà une affaire vieille de 10 ans. En 2005, déjà, alertée par des suspicions de pratiques de stéganographie cachée par les fabricants de certaines imprimantes couleur laser, l’EFF avait cracké le code des imprimantes Xerox Docucolor et publié la méthode. Pour l’EFF, même si on pouvait comprendre que ce genre de pratique s’inscrivait légitimement dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon de monnaie, il s’agissait surtout de se demander quel pouvait être l’usage de ces informations, leur accès par des services gouvernementaux et les éventuels recours des citoyens. Si, en effet, vous imprimez un document et souhaitez le diffuser ou pour le compte de quelqu’un d’autre dont vous ignorez l’usage qu’il fera du document, le fait que l’on puisse vous identifier comme l’imprimeur est une violation caractérisée de la vie privée. Imaginez par exemple que l’on puise vous identifier comme étant celui qui a imprimé le tract d’appel à manifestation qui vient d’être affiché à la cantine ?

Voici, ci-dessous, une traduction des éléments majeurs de l’annonce de l’EFF en 2008 et des actions envisagées.

Et si, à chaque fois que vous imprimez un document, ce dernier comprenait un code secret permettant d’identifier votre imprimante — et potentiellement la personne qui l’utilise. On se croirait dans un épisode d’Alias, non ?

Malheureusement, ce scénario n’a rien d’une fiction. Dans sa soi-disante lutte contre la contrefaçon, le gouvernement américain a réussi à persuader certains fabricants d’imprimantes laser couleur d’encoder chaque page avec des informations d’identification. Cela signifie que sans que vous le sachiez ou sans votre consentement, vos actions privées peuvent devenir publiques. Un outil de communication quotidien peut devenir un outil de surveillance gouvernementale. Le pire, c’est qu’il n’y a pas de loi pour en prévenir les abus.

L'ACLU (American Civil Liberties Union) a récemment publié un rapport révélant que le FBI a récolté plus de 1100 pages sur l’organisation depuis 2001 ainsi que des documents concernant d’autres groupes non-violents dont Greenpeace et United for Peace and Justice. Dans le climat politique actuel, il n’est pas difficile d’imaginer que le gouvernement use de la possibilité de déterminer qui a pu imprimer ces documents, à des fins bien différentes que celle de la lutte contre la contrefaçon.

Pourtant, il n’y a aucune loi qui empêche les Services Secrets d’utiliser les codes des imprimantes pour tracer secrètement l’origine de documents n’ayant aucun rapport avec la monnaie ; seule la politique de confidentialité du fabricant de votre imprimante vous protège (si toutefois elle existe). Et aucune loi ne défini quels type de documents les Services Secrets ou toute autre agence gouvernementale nationale ou étrangère sont autorisés à demander pour l’identification, sans mentionner comment un tel outil de police scientifique pourrait être développé et implémenté dans les imprimantes.

En l’absence de loi sur les livres, il n’y a rien pour arrêter les violations de la vie privée que cette technologie permet. Pour cette raison, l’EFF rassemble les informations sur ce que révèlent les imprimantes et comment elles le font —une prospective nécessaire à toute contestation judiciaire ultérieure ou à une nouvelle législation visant à protéger la vie privée. Et nous pourrions avoir besoin de votre aide.

(…) Par ailleurs, afin de documenter ce que les imprimantes révèlent, l’EFF a déposé une demande relevant de la Freedom of Information Act (FOIA) et nous vous tiendrons au courant de ce que nous découvrirons. En attendant, nous vous invitons à passer le mot (…)

Peu de temps après, l’EFF publia une liste régulièrement mise à jour, recensant les imprimantes qui, d’après des tests, renvoyaient ou non des codes de traçabilité (en jaune) sur leurs sorties papier. Un nombre important de fabricants et d’imprimantes y sont mentionnés : cherchez bien, vous y trouverez peut-être votre matériel.

Et voici qu’en ce début de l’année 2015, les réponses à la demande FOIA sont révélées par l’EFF. Sur cette même page, un warning nous apprend :

(Ajouté en 2015) Plusieurs documents que nous avons préalablement reçu suite à notre requête FOIA suggèrent que tous les fabricants majeurs d’imprimantes laser couleur ont conclu un accord secret avec les gouvernements pour assurer une traçabilité permettant la recherche criminalistique. Bien que nous ne sachions pas encore si cela est correct, ou comment les générations suivantes de technologies traçantes pourront fonctionner, il est probablement plus sûr de supposer que toutes les imprimantes modernes laser couleur comprennent un moyen de traçabilité qui associe les documents avec leurs numéros de série.(…)

Pour conclure : dans le contexte actuel de mise en place de systèmes de surveillance généralisée, la traçabilité des documents imprimés prend une mesure que seule la lutte contre la contrefaçon ne suffit pas à justifier. Ne jetez pas encore vos vieilles machines à écrire et le papier carbone, il se peut que nous en ayons encore besoin ! Quant aux faits avérés par l’EFF, je dois dire que je suis davantage affolé par leurs implications que par le danger (bien réel, cependant) pour la liberté d’expression qu’ils représentent (eux aussi). D’une part, en effet, la liberté d’expression est bien plus menacée par des projets de lois qui cachent à peine les intentions des pouvoirs politiques en place. D’autre part, je m’interroge de plus en plus sur une société qui, découvrant peu à peu l’ampleur des atteintes à la vie privée que les démocraties organisent, commence à se figurer que les modèles démocratiques en place renient non seulement leurs principes mais dévoient aussi la confiance déjà chancelante que les citoyens leur accordent. Quelles sociétés et quels régimes politiques pourraient s’en accommoder encore longtemps ?

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD