21.09.2025 à 19:04

Le régime de croissance abordé par ses effets

Michel Lepesant

Texte intégral (9851 mots)

Pour une lecture plus exploratrice, on peut commencer par les 2 listes d’effets ( au début du 3., et en 5.) pour y voir un faisceau d’effets ; prendre une pause pour se demander quelle peut bien en être la cause : se faire sa propre hypothèse. Puis lire l’article dans l’ordre de sa présentation et répondre à la dernière question.

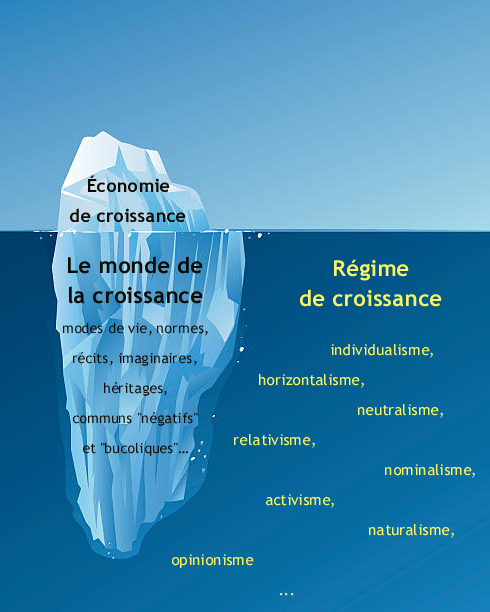

Pourquoi est-il fécond de faire l’hypothèse du régime de croissance, à savoir supposer que la croissance n’est pas qu’une économie – et dans ce cas, la décroissance est une décrue –, n’est pas qu’un « monde » – et dans ce cas, la décroissance est une décolonisation –, mais qu’elle est un régime politique ?

1. L’hypothèse du régime de croissance, sa radicalité

Pour au moins 2 raisons, et toutes les 2 sont des exigences de cohérence, et donc de radicalité :

- La première raison est l’aboutissement d’une recherche d’explications. Comment expliquer l’emprise que l’économie exerce sur nos sociétés modernes ? Si on écarte les explications circulaires – qui expliquent la domination économique pour des raisons… économiques[1] – alors il faut « sortir de l’économie ». Et c’est l’apport de Serge Latouche dont la critique « culturale » de la « société de croissance » a montré comment, par l’économisation et la technologisation du monde, les temps modernes ont été ceux de l’occidentalisation du monde, i.e. une entreprise de colonisation : économie et technologie n’ont été que des moyens, des leviers, au service d’une ambition idéologique, celle d’imposer une certaine vision du monde. Et c’est là que notre recherche d’explication rebondit : mais pourquoi cette entreprise de colonisation a-t-elle réussi ? Ou, mais pourquoi vouloir imposer au monde une vision occidentale ? Et là aussi, on ne peut pas se satisfaire d’une explication circulaire ; et là aussi, il faut aller creuser un peu plus profond, un peu plus radicalement : d’où l’hypothèse politique de la croissance comme régime politique de croissance.

- La seconde raison est le résultat d’un soupçon : comment éviter qu’une résistance ne soit, au final, qu’une ruse historique qui ne ferait que renforcer la domination qu’elle prétend renverser ? Comment ne pas continuer de chérir les causes dont on prétend dénoncer les effets ? C’est là que l’apport d’Onofrio Romano est déterminant parce qu’il vient conceptualiser des intuitions que tout militant, que tout pratiquant, des alternatives concrètes – et encore plus si son engagement conjugue le local et la mise en réseau – a pressenti : c’est que la plupart de ces initiatives, sinon toutes, sont gangrénées par le maintien, dans leur fonctionnement le plus ordinaire, des « formes » de la domination qui est exercée par la croissance, repérée comme régime de croissance.

- Si on veut les nommer, ces formes, sont l’individualisme, l’horizontalisme, le neutralisme…

- Tant qu’on en reste à la croissance comme « économie » ou comme « monde », ces formes de la domination restent invisibilisées. Et paradoxalement, elles le sont d’autant plus quand elles sont pratiquées sous la forme de l’autrement : d’autres mondes, une autre économie, habiter autrement, éduquer autrement, consommer autrement… polluer autrement… s’adapter autrement… s’occuper autrement… travailler autrement… Car (presque) toutes ces « alternatives » affichent leur enthousiasme pour l’horizontalisme, sinon pour l’individualisme.

- C’est tout le hiatus que porte ce que j’appelle la décroissance mainsteam (qui se situe en zone 3 de la permapolitique[2], et qui raffole de l’autrement). D’un côté, elle est une objection de croissance qui s’oppose clairement à la croissance comme économie et, presque toujours, à la croissance comme monde. Mais d’un autre côté, son absence de critique politique du régime de croissance lui fait pratiquer une forme horizontaliste, alors que cette forme est le dispositif central du régime de croissance pour neutraliser toute possibilité de changement.

2. L’hypothèse du régime de croissance, sa consistance

Le but de ce propos est de visibiliser le régime de croissance par ses effets. Ce qui revient a) à repérer des dysfonctionnements, des troubles, des problèmes, b) pour laisser entendre (par abduction[3]) qu’en tant qu’effets on peut faire l’hypothèse qu’ils sont reliés à une cause, qui est le régime politique de croissance.

Autrement dit, j’ai déjà en tête plus qu’une vague hypothèse sur ce que j’entends par régime de croissance mais j’attends de l’inventaire que je vais présenter qu’il vienne en quelque sorte la vérifier. Je n’ai besoin, pour le moment, que de mettre en avant trois de ses caractéristiques : le régime de croissance 1) repose sur le deal libéral ; 2) c’est un régime politique de… dépolitisation ; 3) c’est une idéologie au sens où il assure une fonction de mystification.

- Si on définit le régime de croissance comme institution imaginaire de l’individu dont la boussole macroéconomique est la croissance du PIB alors il reste à expliquer le lien entre individualisme et croissance économique. Quel rapport entre l’individualisme qui est un paradigme anthropologique et le choix de la croissance économique qui sert à justifier des arbitrages politiques opérés par les institutions ?

- Voici les deux parties du deal libéral[4] : d’un côté, les individus particuliers, la sphère privée, la question du sens de la vie ; de l’autre côté, les institutions modernes (l’État et ses administrations, le Marché avec ses banques et ses entreprises), l’espace public, la gestion de l’usage des ressources.

- « Dans la modernité, la découverte du sens de la vie est l’affaire de chaque individu isolé. Le postulat est que chaque individu a le droit de mobiliser toutes les ressources nécessaires à cette fin. Au niveau de la société, cela se traduit par une exigence non négociable de croissance : seule la croissance peut satisfaire les exigences de tous ces individus ne devant pas être limités »[5].

- Tel est le donnant-donnant libéral qui articule les trois facettes que sont le libéralisme économique (celui du libre-échange), le libéralisme politique (celui de la démocratie représentative) et le libéralisme culturel (celui de la tolérance et de la liberté individuelle).

- Le plus déroutant quand on pousse la critique de la croissance jusqu’au régime de croissance n’est pas que ce régime soit un régime politique mais que ce régime politique soit un régime politique de… dépolitisation[6].

- Par politique, de façon très générale, j’entends tout ce qu’un groupe envisage pour organiser son organisation : « La politique est l’art d’établir, de cultiver et de conserver entre les hommes la vie sociale qui les unit » (Johannes Althusius, 1603). Démocratiquement, il devrait s’agir de l’auto-institution d’une société.

- Concrètement, l’action politique consiste à faire des choix, à arbitrer (ce n’est pas juger arbitrairement, c’est trancher). Où trouve-t-on de tels arbitrages ? a) Dans des situations, des contextes, des « problèmes » que l’on affronte bottom-up à partir de dispositifs démocratiques de politisation : participation, délibération, délégation, représentation, contrôle, opposition (par les alternatives pour et par les luttes contre). b) Dans un rapport aux règles, aux procédures, aux institutions qui doit être radicalement reconsidéré – par rapport au droit, à l’État, à la sécurité, à la sanction, à l’interdiction – parce qu’il pose la question d’une réabi(li)tation de la verticalité qui ne serait condamnée ni à s’enfermer dans les dominations du top-down (patriarcat, patronat, despotisme, paternalisme) ni dans les neutralisations opérées par l’horizontalisme du régime de croissance. c) Dans une visée de l’ordre mondial formulé à partir d’un « idéal » partagé ; non pas comme intersection minimale ex post mais comme horizon commun ex ante.

- Tout se passe comme si le régime de croissance était la mise en œuvre d’une politique de dépolitisation qui joue sur ces trois domaines. Je vais caricaturer. c) Là où les décroissants mainstream prétendent défendre un « nouveau paradigme » mais en s’interdisant, au nom d’un culte (horizontaliste) porté aux variations en tant que telles, de formuler le moindre noyau commun invariant que pourraient partager tous les décroissants, « en face », ils (?) ont une vision globale de ce que devrait être un monde à leur convenance, i.e. à la convenance des dominants[7], inégalitaire, xénophobe, entrepreneurial. b) Quand les décroissants de base affichent un mépris de la question institutionnelle, quand ils ne vont pas jusqu’à présenter toute coordination comme une subordination insupportable pour la liberté individuelle, « en face », ils prennent le contrôle des grandes institutions internationales (OMC, FMI…) et se donnent ainsi les moyens juridiques de légaliser leurs dominations[8]. a) Alors certes, il reste un domaine que les décroissants mainstream occupent, celui des dispositifs démocratiques. Mais que peut-on en attendre quand ces dispositifs restent sous l’emprise horizontaliste du régime de croissance ? D’autant que, sans attendre, « en face », c’est bien d’une « sortie de la politique » (Peter Thiel) dont ils rêvent, d’un monde sans démocratie[9]. Et s’ils n’attendent pas pour engager leur combat, c’est parce qu’ils disposent d’une arme redoutable ; lisons Peter Thiel : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles… A notre époque, la grande tâche des libertaires est de trouver une échappatoire à la politique sous toutes ses formes… Nous sommes engagés dans une course mortelle entre la politique et la technologie »[10]. Ce combat, ils le mènent contre tous les dispositifs que les décroissants valorisent – la participation, la délibération – et surtout ils le mènent contre toutes les formes « citoyennes » d’auto-organisation : par la violence policière de la répression, par la violence judiciaire de l’intimidation.

- Autrement dit, il y a un décalage entre l’affichage et la réalité du deal. En apparence : le libéralisme ; en réalité : l’illibéralisme. Telle est précisément la fonction d’une idéologie : celle de tenir un discours mystificateur pour faire passer une domination comme légitime. C’est au nom de la liberté que se mène le combat contre la liberté ; c’est au nom de la compétitivité que se mène le combat contre la justice ; c’est au nom du confort que se mène le combat contre la nature ; c’est au nom des individus que se mène le combat contre la société ; c’est au nom de la paix que se prépare la guerre ; c’est au nom de l’adaptation que se mène le combat contre la politisation, c’est au nom de la catastrophe que se mène le combat contre les transitions, c’est au nom de l’échange que se mène le combat contre le partage, c’est au nom de l’indépendance que se mène le combat contre l’interdépendance… Ce que George Orwell nommait la novlangue est devenu le « désesperanto » universel.

3. L’hypothèse du régime de croissance, sa fécondité

J’ai déjà commencé l’inventaire de quelques effets du régime de croissance[11].

- Horizontalisme : en régime horizontaliste, une opinion ne renvoie qu’à la sphère privée. Toute tentative de convaincre l’autre et de le faire changer d’avis est vécue comme une violence : toute controverse est caricaturée en polémique. Tout conflit doit être évité et la confrontation des contradictions doit laisser place au seul relevé des différences.

- Neutralisme : dans le régime neutraliste de croissance, la question de la société bonne ne devrait plus se poser et elle devrait se réduire à celle de la société juste, celle de l’équité, de l’égalité des chances, celle de la compétition généralisée, celle de la loi du commerce (pour qui l’argent n’a pas d’odeur).

- Relativisme : On sait depuis l’antiquité dénoncer la contradiction interne à tout relativisme puisqu’il prétend de façon absolue que « tout est relatif ». Mais le retour postmoderne de la sophistique n’en a cure et chacun peut aujourd’hui assister à l’invasion des infox et des vérités relatives. C’est la réduction de ce que c’est que juger à sa plus faible portée : seulement opiner, et surtout pas évaluer (porter un jugement de valeur) et encore moins trancher.

- Nominalisme : c’est la doctrine philosophique datant du XIVe siècle qui est la source des principales rivières en –isme qui alimentent idéologiquement la croissance, son monde et son régime : l’individualisme, le libéralisme, le contractualisme… Le nominalisme soutient que les seules réalités qui existent sont individuelles. Quant aux entités générales telles que la Société, l’Homme, l’État, ce ne sont que des noms, qui existent mentalement mais pas dans la réalité.

- Psychologisme : il consiste à réduire toute activité sociale à la seule dimension psychologique de l’individu. Du côté de la domination, cela permet de diluer toute responsabilité politique collective dans la seule agrégation de responsabilités individuelles. Malheureusement, même du côté des résistances émancipatoires, on retrouve la même dilution de la responsabilité par exemple sous les appels aux « petits gestes » (dont la formulation la plus célèbre est la « fable du colibri »).

L’inventaire qui va suivre provient d’un relevé de faits et d’hypothèses obtenu simplement par des lectures régulières sans être systématiques. A chaque fois, il me semble que ce qui y est dénoncé peut être expliqué comme un effet ; mais quelle en est la cause ?

Je vois bien que cette cause a quelque chose de politique, en ce sens, que ces effets sont des effets de pouvoir, que s’y jouent des dispositifs de domination. Je n’ignore pas que tout pouvoir passe par une recherche de la division, c’est le fameux « divide et impera ». Je vois alors bien quel intérêt les formes modernes de la domination trouvent dans l’individualisme : c’est de diviser la société le plus possible (comme jamais auparavant), au point d’arriver à ne plus pouvoir diviser, parce que l’indivisible est atteint : et c’est l’individu[12]. C’est ainsi qu’une domination s’installe, rien qu’en renvoyant chaque individu à sa bulle privée.

Ce qu’il faut voir aussi, c’est que cet « isolisme » – concept forgé par Sade pour indiquer l’égoïsme comme valeur absolue[13] – de l’individu moderne résulte d’un double mouvement : certes de repli vers soi[14], mais aussi, autour de l’individu, de dispositifs de soupçons et de troubles. Comme s’il s’agissait d’entourer chaque individu d’un halo d’incertitudes et de confusions : parce que, dans ce cas, il ne reste plus à l’individu isolé qu’à revenir à soi pour se raconter que là est la seule source de certitude : à chacun son opinion, à chacun sa vérité[15].

Ce dernier point est fondamental ; car, après avoir souligné l’équation libérale entre individualisme et croissance économique, c’est maintenant le lien entre individualisme et horizontalisme qui est mis à nu : car, si tout se vaut, alors l’horizontalisme est bien la mise à bas de tout ce qui permettrait de se repérer. Pour chacun, il ne reste plus alors qu’un seul point de repère : l’individu au centre de son égo-monde.

En bonus, nous avons le lien entre croissance économique et horizontalisme : quand ne compte que ce qui a un prix, alors toutes les valeurs s’équivalent dans le brouillard des écrans – en apparence, ils font spectacle, en réalité, ils font barrage – celui des vérités alternatives, des infox, des mèmes.

4. Le régime de croissance, sa perversité par les effets

Par perversité, j’entends un peu plus que la capacité mauvaise à faire du mal, j’y vois surtout une indifférence morale aux effets. C’est en ce sens que le régime de croissance est pervers : s’appuyant explicitement sur la distinction libérale entre intention et volonté, il se réfugie dans l’irresponsabilité. Puisque l’effet n’est pas voulu, nul n’en serait responsable. Mais alors qui en est responsable ? Ne restent que les agents intentionnels, i.e. les individus.

Note sur la distinction entre intention et volonté. C’est une distinction revendiquée par les libéraux, d’Adam Smith à Friedrich Hayek. Leur idée consiste à s’apercevoir que les interactions peuvent produire des effets que personne n’a voulus ; autrement dit, la résultante d’actions intentionnelles échappe à la délibération et produit un ordre spontané (kosmos). Une interaction de deux intentions peut produire un résultat involontaire. En constatant cela, les libéraux s’en réjouissent car ils y voient la manière de concilier liberté individuelle – à chacun son intention – et ordre social efficace : celui-ci ne résulte pas d’une délibération mais des interactions. C’est ainsi que pour A. Smith, l’image d’une « main invisible » sert à montrer que l’homme peut « promouvoir un résultat qui ne faisait nullement partie de ses intentions ». C’est ainsi que pour F. Hayek « des ordres extrêmement complexes, comprenant plus de faits distincts qu’aucun cerveau humain n’en peut constater ou manipuler, ne peuvent être produits qu’à travers des forces poussant à la formation d’ordres spontanés »[16]. C’est ainsi que pour les libéraux, ce qu’ils appellent « la Grande Société » n’a pas de buts communs, elle est « simplement une communauté par les moyens et non une communauté par les fins »[17]. Pour eux, le Commun qui fait société n’est pas un objectif partagé mais seulement la mise à disposition des moyens, d’où la croissance économique. « Une Grande Société n’a que faire de la « solidarité » au sens propre du mot, c’est-à-dire de l’union de tous sur des buts connus »[18]. Telle est formulée l’équation libérale entre neutralisme des institutions quant aux fins et « communauté par les moyens ».

Il ne s’agit donc pas de voir dans les effets qui vont suivre les conséquences d’une volonté centrale délibérée qui en aurait coordonné au préalable toutes les ficelles. Mais quand même : ce faisceau d’effets reste consenti par les partisans affichés du régime de croissance comme régime de domination. Pour en profiter, nul besoin de construire un ordre fabriqué (taxis), il leur suffit juste de favoriser les conditions sociales pour que chacun de ses membres se sentent isolé des autres (fût-ce en freinant économiquement, juridiquement, policièrement ou judiciairement la formation d’entités résistantes). Leurs interactions feront le reste.

Note sur un sophisme libéral. Le raisonnement de Hayek consiste à constater que la complexité des interactions sociales dépasse l’entendement humain. Faire la distinction entre deux types d’ordre – spontané (kosmos) et organisé (taxis) – lui permet alors d’en déduire que dès qu’une société devient démographiquement de grande taille, son organisation ne peut et ne doit plus relever d’une volonté centrale (taxis) mais d’un ordre émergeant spontanément (kosmos) : le Marché. Où est la faille dans ce raisonnement libéral ? C’est de réduire le rôle d’une institution centrale à fabriquer de l’ordre, en écartant une autre possibilité, c’est que cette organisation centrale se contente d’éviter les désordres (par exemple, les inégalités, les discriminations, les aliénations, les exploitations…) ; une telle organisation centrale pourrait se réduire à dire ce qu’il ne faut pas faire (à inter-dire). On pense immédiatement à la common decency qui dit « ce qui ne se fait pas » ; mais il ne s’agit là que d’un cadre pour la vie ordinaire. Au niveau institutionnel, par exemple, celui de l’État ou d’une Grande Mutuelle, il faudrait plutôt aller regarder du côté de ce que les juristes allemands nomment la « démocratie militante »[19]. Ajoutons que même dans des sociétés réduites, à taille humaine, la question de leur coordination continuerait de se poser. D’où ma préférence pour une Grande Mutuelle, qui coordonne les limites, plutôt que pour un État qui subordonne tout en prétendant « laisser-passer, laisser-faire ».

5. Quelques effets du régime de croissance

Je vais ranger ces effets en deux grandes catégories : les effets qui renvoient vers l’individu (5.1) ; les effets qui l’environnent de brouillards et d’incertitudes (5.2). On a vu que ce sont les deux faces d’une même réalité : plus l’individu est entouré d’un halo d’incertitudes, plus il est renvoyé à lui-même comme source première de certitude. Et réciproquement : dans un système horizontaliste où toutes les valeurs seraient équivalentes, plus l’individu voit les choses de son point de vue particulier, plus les valeurs (communes, collectives, publiques) lui apparaissent contre des contraintes à sa liberté individuelle, et plus ils s’en méfient.

5.1 Les effets centripètes

- Effet d’individualisation. Nul ne remet en cause le désarroi mental d’une partie des « jeunes », en particulier depuis l’épisode Covid. Il n’empêche que la mise en avant récente de ce problème – la santé mentale érigée en « grande cause nationale » – est caractéristique d’un détournement d’une cause structurelle vers ses effets individuels : il s’agit d’individualiser les symptômes et donc les remèdes plutôt que de politiser les causes. « De manière générale, le cadrage des problèmes associés à la jeunesse (réduit à la santé mentale) et les solutions proposées (délégation aux secteurs privé et associatif qui s’articule à la promotion de l’accompagnement par les pairs) témoignent d’une attention politique principalement portée sur des vulnérabilités individuelles déconnectées des conditions sociales et politiques qui participent à les produire. Dans ce contexte, le discours sur la santé mentale des jeunes, qui individualise le problème tout en réifiant la vulnérabilité des jeunes, n’empêche-t-il pas de penser les dimensions structurelles des crises (économique, écologique, politique) qui traversent la jeunesse ? » se demandaient récemment deux chercheurs en sociologie dans une tribune du Monde de juin 2025[20].

- Effet d’anxiété. Jonathan Haidt vient de publier Génération anxieuse. Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes[21]. « Nous en sommes arrivés à un point où il est désormais devenu normal pour les plus jeunes de passer le plus clair de leur temps le nez sur leur téléphone, si bien que l’enfance ne se caractérise plus par le jeu, mais par ce que l’on fait en ligne… Les chiffres sur l’anxiété, la dépression et l’automutilation restent stables des années 1990 jusqu’en 2011 ou 2012. Puis, soudainement, ces pathologies augmentent en flèche. Par exemple, en 2008, environ 12 % des adolescentes américaines avaient souffert d’un épisode dépressif au cours de l’année précédente, ce qui correspond à ce que l’on observait classiquement d’une année sur l’autre. Puis, les chiffres décollent pour frôler les 30 % en 2020… Il y a en effet une corrélation, lorsque l’on s’arrête à la dimension historique, entre l’essor du smartphone et l’augmentation des troubles anxieux. Il y a également une corrélation sur le plan individuel, constatée par la recherche. Les enfants, particulièrement les filles, qui passent beaucoup de temps en ligne sont bien plus anxieux et sujets à la dépression. Des expériences ont également été conduites au cours desquelles on demande aux gens de réduire le temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux. La première journée est généralement marquée par une plus grande anxiété, à cause de l’effet de manque. Mais au-delà d’une semaine, ils se sentent mieux »[22]. Ce qu’il faut remarquer c’est que les réseaux sociaux ne peuvent prétendre réunir des gens qu’à la condition qu’ils aient été précédemment séparés, ils ne peuvent sembler apporter du confort relationnel qu’à la condition que l’individu ait précédemment un sentiment d’anxiété.

- Effet de contrôle. Les sociétés actuelles passent du monde de la surveillance opérée par des institutions disciplinaires (école, asile, prison) à des sociétés de contrôle. Pour la vie ordinaire, le drone ou la caméra ne se contentent pas d’enregistrer vos comportements, un agent de « sécurité » peut vous réprimander sinon vous verbaliser. Chaque individu peut alors « librement » intérioriser ce contrôle et s’autodiscipliner. Pour les autres, les « rétifs », la prison n’aura plus pour mission première de réinsérer mais de garantir la « sécurité ». La répression pénitentiaire oscille alors entre l’indifférence générale aux conditions réelles de détention et l’occasion pour les enfermés de valider des acquis professionnels dans la délinquance. Là où il y a un problème structurel, il n’y a plus que des parcours individuels.

- Effet d’infantilisation. Comment ne pas voir dans l’obligation empathique, ce que l’on nomme la « bienveillance », l’une des formes les plus perverses de la surveillance ? L’injonction de se montrer gentil avec tout le monde, et de trouver que toute journée est « belle », a colonisé éducation, famille, management, réseaux sociaux, culture… Gare en effet à celui qui adopterait un « ton vexant » – c’est l’expression employée par le logiciel Antidote qui ne se contente pas de corriger votre orthographe et votre grammaire mais s’occupe aussi de votre « ton » – dans son courriel ou sa communication. Si c’est dans une « vraie » rencontre, il se trouvera toujours quelqu’un pour lui faire comprendre qu’il n’est qu’un sale gosse, mal élevé et que peu importe qu’il ait raison « dans le fond », si « dans la forme », il n’a pas été bienveillant. Au nom d’un horizontalisme affiché, c’est le verticalisme le plus ringard – le paternalisme – qui va ainsi s’exercer. « Celui qui appelle à la bienveillance se place d’emblée en supériorité à l’égard de ceux qu’il infantilise », remarque la psychanalyste Fabienne Kraemer[23], en écho à la formule d’Yves Michaud, « c’est une générosité “moi d’abord” »[24]. C’est ainsi que les controverses et les conflits entre adultes sont systématiquement ramenés à des relations parent-enfant : on ne se dit plus « au revoir » mais « bisous, bisous ». C’est ainsi que selon une étude menée en juillet 2021 par Appinio sur la positivité toxique, 84 % des Français avouent réprimer leurs émotions pour paraître heureux.

- Effet de nivellement médiatique. Comment ne pas remarquer que le fil des actualités est en permanence occupé par un flux d’offuscations aussi disproportionnées qu’éphémères et qu’au final, ce qui mériterait vraiment indignation est noyé dans ce déferlement en continu de « news ». Peu importe le contenu, seul importe la forme : images fortes, propos percutants, débit accéléré, animations virtuelles. Ce qui fait tumulte planétaire, ce n’est pas la politique inhumaine infligée aux palestiniens, ni l’augmentation indécente des inégalités, ni une économie écocidaire, c’est le mariage d’un milliardaire à Venise, l’assassinat d’un fanatique d’extrême-droite… Pour le sociologue Raphaël Logier, il s’agit là de la perte impudique du « sens de la gravité » : « « Tout est égal » revient à « tout m’est égal ». L’offuscation réactive disproportionnée est éphémère, noyée dans le flux. C’est une forme de divertissement qui nous occupe en continu et empêche ainsi toute mobilisation durable et profonde. […] Ce comportement inconsistant, celui des populations de plus en plus nombreuses à être perpétuellement offusquées, est le symptôme d’un vide, qu’Internet participe à remplir par les occasions incessantes de s’émouvoir, d’insulter, de réagir, de s’offusquer, bref de s’agiter, pour oublier le sentiment plus profond de l’inconsistance de notre monde industrialiste »[25]. C’est ainsi que l’horizontalisme médiatique produit un effet de saturation, puis, à force, de démobilisation.

- Effet de conformisme : « Dans L’Art d’aimer (Éditions DDB, p. 29 à 33), Erich Fromm analyse le désir de conformisme de l’individu dont la libido n’est pas fixée dans un objet donné. Transposée à notre réflexion, cette analyse souligne que si la parole publique ne fabrique plus du commun entre les citoyens, l’individu recherche frénétiquement en retour, une standardisation technique rassurante. Avoir les mêmes objets, ne pas être autre, plutôt qu’agir ensemble vers un but commun. Ce conformisme est intimement lié à la notion d’égalité, notamment telle qu’elle est employée par le capitalisme : « La tendance croissante à l’élimination des différences est intimement liée au concept et à l’expérience de l’égalité telle qu’elle est en train de se développer dans les sociétés industrielles les plus avancées […]. Dans la société capitaliste contemporaine, la signification de l’égalité s’est transformée. Par égalité, on se réfère à une égalité d’automates ; d’hommes qui ont perdu leur individualité. Aujourd’hui, égalité signifie « similitude » plutôt que « singularité ». C’est une similitude d’abstraction » »[26].

Individualiser, angoisser, contrôler, infantiliser, niveler, conformer : on comprend comment cette avalanche d’injonctions aboutit à une Société de fatigue (Byung-Chul Han, 2014, Circé) dans laquelle chaque individu est oppressé par la fatigue d’être soi (Alain Ehrenberg, 2018, Odile Jacob).

Mais comment ces effets délétères sont-ils néanmoins consentis ? Quelle est la contrepartie individuelle de cette « précarisation ». C’est qu’en réalité il s’agit d’une « précarisation mobilisante », suivant l’expression d’Onofrio Romano : pour obliger l’individu à « gagner » les moyens de sa subsistance par son travail ; la reparticularisation et l’individualisation ont un pur effet disciplinateur (tout en étant présenté comme émancipateur).

Et que « gagne » l’individu ainsi remobilisé à sa survie servile : il gagne le statut de « consommateur ». Le capitalisme a besoin d’individus fatigués, démoralisés, car ce sont eux qui feront de bons consommateurs : ne désirant que désirer sans cesse, ayant toujours peur de manquer, et réduisant leur rationalité au seul calcul du rapport qualité-prix[27]. Le régime de croissance est alors parfaitement compatible avec le capitalisme : car pendant que les dominés s’occupent de leur pouvoir d’achat, les dominants font croître leur pouvoir.

5.2 Les effets brouillardeux

- Effet de désinformation. David Colon, historien spécialiste de la manipulation de masse, rappelle comment les réseaux sociaux ont permis d’amplifier l’efficacité de techniques de guerre cognitive issues du monde militaire et appliquées au champ politique. Lors de la campagne du Brexit, « Il s’agissait d’altérer les mécanismes de compréhension du monde réel et la prise de décision des électeurs, notamment des abstentionnistes, en les exposant à des contenus qui jouaient sur leurs caractéristiques psychologiques. Le but était de susciter une colère envers les migrants, les autorités politiques installées, l’Union européenne. Depuis, ces techniques se sont généralisées et perfectionnées… Cambridge Analytica a ainsi développé des outils d’analyse prédictive […] de la « triade sombre » de la personnalité. Il s’agit d’individus qui cumulent trois traits de personnalité – psychopathie, narcissisme et machiavélisme – prédictifs à la fois de l’adhésion à des théories du complot et de l’engagement dans des actions violentes. »[28]. La perversité de cette guerre cognitive ne consiste pas tant à disposer de médias alternatifs que de saturer les médias mainstream de contenus alternatifs.

- Effet de défiance. Ou comment ce sont les journalistes des médias mainstream qui alimentent la défiance à l’égard de leurs propres informations, et sapent ainsi la crédibilité de leur travail. C’est ce que montre la sociologue Romy Sauvayre à propos de la controverse sur le vaccin ROR (initiée par un chercheur britannique, Andrew Wakefield) et avec la Covid-19. « Si le rôle des journalistes est de présenter des informations impartiales et équilibrées aux citoyens, lorsqu’il s’agit de sujets scientifiques et complexes, cette quête d’équilibre peut alors avoir des conséquences indésirables. Dans le cas de « l’hypothèse Wakefield », les journalistes ont ainsi, dans les années qui suivirent la publication de l’étude, cherché à présenter les deux côtés de la controverse, même lorsque la communauté scientifique s’était accordée sur une position dominante. Cette pratique journalistique visant à donner une voix égale à chacun des points de vue a donc eu pour effet de surexposer médiatiquement « l’hypothèse Wakefield“. En donnant l’impression que le débat scientifique était toujours en cours, les journalistes ont involontairement contribué à renforcer des croyances erronées et à semer la confusion dans l’esprit des citoyens »[29]. On a là typiquement un effet pervers de l’horizontalisme : au nom d’une exigence d’égalité dans les débats, on en vient à empêcher un débat de se conclure par un avis tranché, un verdict. Comme si l’on pouvait sans fin rouvrir – Re-Open – n’importe quelle controverse scientifique.

- Effet de pourrissement. Si la dégradation des services publics est une politique explicite du néolibéralisme pour justifier des privatisations, le journaliste canadien Cory Doctorow a inventé le terme de « merdification » (enshittification) pour désigner le pourrissement systématique de la qualité des services fournis par les plateformes numériques (résultats sponsorisés, trackers, publicités impératives, discrimination par les prix). Il s’agit pour ces plateformes d’abuser des « effets de réseau » pour rendre les utilisateurs dépendants de leurs services : « A leur naissance, les jeunes plateformes ont besoin d’attirer des utilisateurs et cherchent donc à se rendre particulièrement utiles à leurs yeux, quitte à proposer un service à perte. Puis, elles cherchent à attirer des entreprises clientes (vendeurs, publicitaires ou médias) et orientent donc le fonctionnement de la plateforme en leur faveur, aux dépens des utilisateurs. Enfin, une fois la dépendance des uns et des autres à la plateforme acquise, divers mécanismes sont utilisés pour permettre de rediriger la valeur produite non plus vers les utilisateurs ou les entreprises clientes, mais vers la plateforme elle-même et ses actionnaires »[30].

- Effet de confusion. Selon une enquête de 2022 de l’OCDE, environ 43 % des Français ont une opinion sur le climat qui s’écarte significativement du consensus scientifique. Comment expliquer la permanence du climatoscepticisme alors même que le consensus scientifique, incarné par le GIEC, est indéniable et aussi que chacun peut observer de visu le recul des glaciers, du trait de côte, éprouver la fréquence accrue des épisodes caniculaires, des sécheresses, des incendies ou des inondations catastrophiques ? C’est que les fabricants du soupçon sont parfaitement en phase avec ce qu’ils appellent le « marché des idées », théorie conservatrice selon laquelle ce sont toujours les idées les plus solides qui finissent par émerger spontanément. Ils en déduisent alors qu’il serait attentatoire à la liberté d’expression (free speech) d’imposer des normes de véracité aux informations en circulation puisque le marché des idées s’en chargera. Et ainsi organisée la confusion entre les faits et les opinions – c’est l’opinionisme du régime de croissance -, entre les faits avérés et les contrevérités. « En 2018, Steve Bannon, alors conseiller de Donald Trump, décrivait en termes choisis tout l’intérêt qu’il trouvait à ce « marché des idées ». Il s’agissait, avait-il confié dans un podcast, « d’inonder la zone de merde » et de laisser ses adversaires s’en débrouiller. Il savait bien que, de la confrontation de tout avec n’importe quoi, il ne pourra jamais surgir que tout, et n’importe quoi. Et pour l’instant, il faut bien reconnaître que cette stratégie porte ses fruits », écrit avec lucidité le journaliste Stéphane Foucart (Le Monde du 20/04/25).

- Effet de nouveauté programmée. Comme mécanisme de déréalisation (par contrecoup de cette déréalisation, c’est le for intérieur qui apparaît comme réalité intangible), le régime de croissance dispose du levier de ce que la philosophe Jeanne Guien nomme la « néophilie », le désir du neuf pour le neuf[31]. Économiquement, il s’agit pour la consommation de ne pas être pris de vitesse par une surproduction de produits obsolètes : dépenser et jeter toujours plus, et toujours plus vite. Cette néophilie assigne donc les individus à la perpétuation d’un modèle économiquement (et donc énergétiquement et matériellement) insupportable. Nous sommes là bien au-delà de ce que Marx nommait le « fétichisme de la marchandise » puisque dans ce désir du neuf pour le neuf, l’objet acheté ne vaut plus qu’en tant que signe ostentatoire : c’est le cadeau de Noël qui sitôt déballé est remis sur le marché de l’occasion « comme neuf », c’est la petite jupe jamais portée mais aussitôt rangée dans le dressing. Dans cette addiction pour le neuf, le désir de désirer précède le désir d’objet.

- Effet de sécession. Entre le consumérisme qui nous propose un monde « sur mesure » et le sentiment qu’il n’y a plus de destin politique commun, le repli sur soi est général. Est-ce « la fin de l’autre ? », s’interroge le journaliste Vincent Cocquebert dans Uniques au monde. De l’invention de soi à la disparition de l’autre (2023, Arkhê). « A partir des années 1980, la décennie du culte du moi, de la performance, de la réussite personnelle, les discours politiques sont devenus beaucoup plus catégoriels. Ce morcellement du discours a alimenté le sentiment qu’il n’y avait plus vraiment de destin commun, et que l’ultime quête était intérieure. Aux « grands récits » se sont substitués les petits récits du soi et du quotidien. D’où un désir de repli […] domestique, idéologique, psychologique et même territorial, où l’on entre en quête de protection, de sécurité, de bien-être, d’entre-soi. Le numérique nous a permis de réaliser cette pulsion d’isolationnisme et de sécession domestique, en faisant entièrement venir le monde à nous. […] Nous sommes désormais repliés sur nous-mêmes et en lutte permanente avec un monde que l’on souhaiterait soumettre à notre mesure. L’egocène, c’est en quelque sorte la réponse à cette civilisation du repli : on n’accepte pas le monde tel qu’il est, mais on ne veut plus le changer, on veut plutôt le régler à notre mesure et faire en sorte qu’il nous corresponde, qu’il soit un reflet du moi »[32].

- Effet de diagonalisme. En 2021, après quelques mois de manifestations de rue contre les mesures anti-Covid (confinement, obligation du masque, de la vaccination), William Callison et Quinn Slobodian parlaient de diagonalisme pour décrire les mobilisations allemandes où les critiques (de gauche) de Big Pharma défilaient côte à côte avec des critiques (de droite) de l’« État profond », où des écologistes (de gauche) et des défenseurs (de droite) de « la famille traditionnelle » dénonçaient ensemble le caractère « anti-naturel » de la PMA, où des autonomistes (de gauche) et des libertariens (de droite) prônaient la fuite des villes corrompues et la constitution de communautés survivalistes[33]. Pour le philosophe Yves Citton, ce diagonalisme résulte à la fois d’une « angoisse de strangulation » face aux impératifs économiques et climatiques et d’un « besoin de réassurance ». Et c’est là qu’il y aurait une bifurcation à assumer : entre une rationalité d’investisseur individualiste, raisonnant par calcul de coût-bénéfice à court terme et une parationalité de spéculateur collectif : « si nous sommes assez nombreux à croire simultanément à la valeur d’une action (boursière ou politique), ce simple alignement de croyances (favorisé par certaines conditions de félicité) pourra rendre réel (actuel) ce qui était rêvé (potentiel, virtuel) »[34].

Désinformer, installer la défiance, pourrir, diffuser la confusion, programmer l’obsolescence, se replier, diagonaliser ; tels sont quelques-uns des dispositifs par lesquels le régime de croissance exerce son emprise non pas en imposant unilatéralement un discours dominant mais simplement en faussant le jeu fécond de la controverse par la diffusion d’un brouillard proclamant un horizontalisme faussé et un neutralisme partial.

*

A l’interface des effets centripètes et des effets brouillardeux se trouve la figure de l’influenceur, avatar post-moderne du sophiste mêlé de coaching : d’un côté, il surfe sur les vagues de l’approximation pour se présenter comme un « expert », d’un autre côté, il est souvent celui qui se contente de traduire en développement personnel les recettes et les schématisations venues du management. Autrement dit, c’est un auto-entrepreneur qui se fait passer pour un psychologue, ou inversement c’est un camelot qui fait passer sa camelote pour du conseil. Il est à la croisée d’une société où le sens est dans le labyrinthe et de l’individu postmoderne dont le narcissisme est en quête d’un fil d’Ariane. D’où son « succès ».

*

Évidemment, cette hypothèse du régime de croissance peut être discutée et même contestée. Et dans ce cas-là, que l’on me propose une autre hypothèse qui serait plus éclairante pour expliquer tous ces effets. Pour le moment, je m’en tiens à mon hypothèse.

Et c’est sur elle que je me fonde pour définir la décroissance comme opposition politique à la croissance. Pas seulement planifier démocratiquement une décrue économique, pas seulement organiser culturellement une décolonisation des imaginaires mais renverser politiquement un régime de domination.

[1] Il faut faire remarquer que ce type de raisonnement circulaire se retrouve dans toutes les versions économicistes, qu’elles soient libérales ou marxistes. Ce qui revient, si on rejette ce type de raisonnement, à refuser que l’économie soit « en dernière instance » l’infrastructure qui détermine la structure. Cette remise en cause du schéma marxiste est parfaitement compatible avec la défense de la « théorie sociale de la reproduction », qui place en infrastructure, non pas la sphère économique de la production, mais la sphère sociale de la reproduction. Ce sont Françoise d’Eaubonne et Christine Delphy qui, les premières, dans leur plaidoyer précurseur de l’écoféminisme, ont placé en position de « plateforme », non pas les activités viriles mais les activités féminines. Tout cela tisse les liens entre décroissance et économie morale de la subsistance (Maria Mies).

[2] https://ladecroissance.xyz/2025/08/11/les-5-zones-de-la-permapolitique-premier-reperage/

[3] Il y a 3 sortes d’inférence ; la déduction (qui descend de l’universel au particulier, en appliquant une règle) ; l’induction (qui généralise à partir du particulier, et qui produit une règle) ; et l’abduction, qui infère une cause à partir d’un fait particulier supposé être un effet de cette cause et qui cherche non pas une règle mais une explication. Frédéric Roudaut (2017). Comment on invente les hypothèses : Peirce et la théorie de l’abduction. Cahiers philosophiques, 150(3), 45-65. https://doi.org/10.3917/caph1.150.0045.

[4] Depuis de nombreuses années, je prétends que le libéralisme vient formuler politiquement le passage du binôme traditionnel sacré/profane au binôme moderne privé/public. Ce « passage » n’est pas un remplacement terme à terme mais une reconfiguration sociale totale.

[5] G. D’alisa, F. Demaria, G. Kallis (coord.), Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère, 2015, Le passage clandestin, Introduction, p.40.

[6] https://decroissances.ouvaton.org/2025/07/30/la-decroissance-solution-politique/#5_Quel_programme_pour_inverser_la_politique_de_depolitisation_du_regime_de_croissance

[7] Quinn Slobodian (2018), Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme, 2022, Seuil.

[8] Ibid., chapitres 4 et 6.

[9] Quinn Slobodian (2023), Le capitalisme de l’apocalypse, ou le rêve d’un monde sans démocratie, 2025, Seuil. Arnaud Orain (2025), Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle), Flammarion.

[10] Il faut lire les publications de ceux qui ne pensent pas comme nous ; par exemple les travaux du Cato Institute dont la livraison d’avril 2009 est particulièrement explicite. « There are at least two ways to try to achieve libertarian goals. One is to try to influence current public policy. This is the usual focus of the Cato Institute. Such work involves patiently educating and convincing voters, elected officials, judges, and regulators as we go. It’s time-consuming and incremental, and, honestly, not as successful as we might like. But another way to achieve libertarian goals is simply to build a more libertarian community or institution “from scratch,” as it were ». C’est dans cette livraison que l’on trouve le texte de Peter Thiel, https://www.cato-unbound.org/issues/april-2009/scratch-libertarian-institutions-communities/ .

[11] Complémentaire des travaux du sociologue italien Onofrio Romano, mon intervention de janvier 2024 à L’Académie du Climat, à Paris. https://decroissances.ouvaton.org/2024/02/08/pour-decroitre-changeons-de-regime/#c_De_quelques_effets_du_regime_de_croissance

[12] Dans cette recherche de l’indivisible, il ne faut pas s’étonner si G. Leibniz (1646-1716) est à la fois le philosophe qui va théoriser le concept de « monade », « sans portes ni fenêtres » et le mathématicien qui va proposer une théorie de l’intégration dans laquelle une « intégrale » est la somme infiniment grande d’infiniment petits, les indivisibles.

[13] Dany-Robert Dufour (2009), La cité perverse. Libéralisme et pornographie. Paris, Denoël, §§127-129. « Ce principe fondé sur l’égoïsme implique un non-rapport à l’autre : l’autre n’est rien d’autre que l’objet de ma jouissance », p.172.

[14] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II (1835) Gallimard, 1961, p.143 : « Ce sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même ».

[15] Attention, il n’y a là rien de cartésien. Car chez Descartes, la même épreuve du doute n’aboutit pas du tout au relativisme généralisé mais exactement au contraire, à l’unité de la vérité. Il faudrait rappeler la distinction entre douter et soupçonner. Le soupçon fabrique la confusion, le doute construit des distinctions. On ne sort du soupçon que par la croyance ; on sort du doute par le doute. Il faut relire Descartes.

[16] Friedrich Hayek (1973), Droit, législation et liberté. 1. Règle et ordre (1980, PUF), p.45.

[17] Friedrich Hayek (19763), Droit, législation et liberté. 2. Le mirage de la justice sociale (1982, PUF), p.133.

[18] Ibid., p.133-134.

[19] Merci à Jérôme Vautrin de m’avoir indiqué cette piste par laquelle on peut penser une conception substantive de la justice qui ne soit pas liberticide. On remplace la phrase de Saint-Just, « pas de liberté pour les ennemis de la liberté » par « pas de liberté inconditionnelle pour les ennemis de la liberté ». En France, Augustin Berthout a soutenu en juin 2024 sa thèse : La démocratie militante. Étude comparée d’une doctrine constitutionnelle. Berthout, A. (2025). L’État de droit face à la démocratie militante sur les vicissitudes d’une relation fusionnelle. Pouvoirs, 193(2), 111-122. https://doi.org/10.3917/pouv.193.0111.

[20] https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/06/19/le-discours-sur-la-sante-mentale-des-jeunes-empeche-de-penser-les-dimensions-structurelles-des-crises-qui-les-traversent_6614531_3232.html

[21] Les Arènes, traduit de l’anglais par Jenny Bussek (2025).

[22] https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/03/02/jonathan-haidt-specialiste-de-psychologie-sociale-avec-la-diffusion-du-smartphone-tout-ce-qui-est-necessaire-au-developpement-des-enfants-s-evanouit_6573929_3232.html

[23] https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/08/27/on-est-en-train-de-devenir-completement-nunuche-comment-l-exigence-de-bienveillance-empoisonne-les-relations-sociales_6092559_4497916.html

[24] Yves Michaud (2016), Contre la bienveillance, Stock.

[25] https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/04/22/raphael-liogier-la-perte-du-sens-de-la-gravite-dans-l-affaire-de-la-langue-du-dalai-lama-est-choquante-et-impudique_6170565_3232.html

[26] Frédéric Spinhirny (2015), Éloge de la dépense. Le corps comme métaphore social, sens&tonka, note 76 p.69.

[27] Ce sont là suivant Thomas Hobbes (Le Léviathan, 1651) les trois caractéristiques de la nature humaine. On peut aussi y voir le portrait du consommateur moderne en homme hobbes-cédé.

[28] Entretien dans Le Monde du 27/04/25 : https://www.lemonde.fr/international/article/2025/04/27/david-colon-historien-la-guerre-cognitive-est-possible-parce-qu-un-nombre-considerable-d-esprits-sont-devenus-accessibles_6600504_3210.html

[29] Justine Lalande, « Romy Sauvayre, Le journaliste, le scientifique et le citoyen. Sociologie de la diffusion de la défiance vaccinale », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 20 juillet 2023, URL : http://journals.openedition.org/lectures/61827.

[30] https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/04/23/la-merdification-ce-processus-inexorable-de-degradation-de-la-qualite-des-services-sur-les-plateformes-numeriques_6599211_3232.html

[31] Jeanne Guien (2025), Le Désir de nouveauté. L’obsolescence au cœur du capitalisme (15e-21e siècle), La Découverte.

[32] Entretien dans Le Monde du 28 octobre 2023, https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2023/10/28/vincent-cocquebert-essayiste-a-l-ere-de-l-egocene-on-veut-un-monde-qui-soit-le-reflet-de-notre-moi_6196901_4497916.html

[33] Aude Vidal et Michel Lepesant, « Covid-19 : pas question de se sauver soi-même, c’est ensemble qu’il faut lutter », tribune publiée dans Reporterre du 03/08/21.

[34] Yves Citton, (2023). Diagonalisme et communautés spéculatives. Pivoter nos démocraties hors de l’étau d’extrême-droite. Multitudes, 90(1), 143-152. https://doi.org/10.3917/mult.090.0143.

11.08.2025 à 16:08

Les 5 zones de la permapolitique, premier repérage

Michel Lepesant

Texte intégral (5172 mots)

A condition de ne pas la prendre pour une comparaison parfaite, une analogie a des vertus pédagogiques quand elle facilite une compréhension en rapprochant une idée difficile ou nouvelle avec une idée facile ou ancienne.

Je propose donc de faire une analogie entre la permaculture et la politique. Surtout pas parce que la politique devrait trouver dans notre relation à la nature un modèle à imiter pour notre relation à la société. Le fil de l’analogie, ce n’est pas la nature, c’est la permanence.

- « Permaculture signifiait, à l’origine, « agriculture permanente », puis le concept s’est élargi pour devenir « culture permanente », dans le sens de durable. Il s’agit donc d’une tentative pour imaginer une civilisation qui s’épanouisse durablement dans les limites de la planète Terre » (selon la définition trouvée sur le site de La Ferme du Bec Hellouin[1]).

- En tant que « socialiste de la vie sociale »[2], je considère que ce n’est ni dans la sphère économique ni dans celle des relations personnelles que l’existence de la vie sociale peut devenir l’objet de la volonté politique, mais dans la sphère de ce que Axel Honneth nomme « la sphère de la formation démocratique de la volonté ». Ce qui veut dire que ce n’est ni dans mes « affaires » ni dans ma vie privée que je prends d’abord soin de la société, mais par engagement politique. Parce que ce qui dans le vivant s’organise spontanément en raison sa structure interne, doit, dans la vie démocratique, « être pris en charge par ses acteurs eux-mêmes » : une société n’est pas un organisme mais une organisation.

- Par « politique », j’entends tout ce qu’un groupe envisage pour « organiser son organisation ».

- Cette organisation de la société par elle-même n’a qu’un objectif : ce que les féministes[3] nomment « reproduction sociale » par le soin (à la différence de la sphère de la production économique, qui est en vue du profit). C’est en cela que la vie sociale est un « bien commun vécu » (François Flahault). S’il n’y a d’existence humaine que sociale, et si la liberté sociale consiste à exercer sa liberté pour et avec les autres, alors c’est que la vie sociale n’a qu’une finalité : la persévérance dans son existence.

- Je reprends alors facilement une vieille définition de la politique : « La politique est l’art d’établir, de cultiver et de conserver entre les hommes la vie sociale qui les unit » (Johannes Althusius, 1603). Démocratiquement, il devrait s’agir de l’auto-institution d’une société par elle-même (Cornelius Castoriadis).

*

Tel est donc le fil de mon analogie entre permaculture et politique : ce que j’appelle « permapolitique », c’est la politique au soin de la vie sociale. Et qu’est-ce que je mets au bout de ce fil ? Le principe du zonage.

→ En permaculture, il s’agit de distinguer 5 zones, de celle qui demande le plus de soin et d’intervention humaine jusqu’à une zone sauvage.

→ L’analogie permapolitique consiste surtout à définir une zone 5 à partir de 2 caractéristiques : politiquement, c’est la moins fréquentée, mais c’est la plus stratégique.

« C’est la zone politique la moins fréquentée » : je contredis là ce que j’écrivais en 2012 dans Politique(s) de la décroissance (Utopia) quand je plaçais en équilibre les « 3 pieds de l’objection de croissance ». Entre temps, je me suis quand même aperçu qu’il ne s’agissait plus d’objecter à la croissance mais de décroître, c’est-à-dire de repasser sous les plafonds de l’insoutenabilité écologique, et j’ajoute « et de l’insoutenabilité sociale et démocratique ». Autrement dit, des 3 pieds, celui des alternatives, celui de la visibilité politique et celui du projet, il y en a un qui est maltraité : le pied de la théorie est le pied bancal de la décroissance politique[4].

« C’est la plus stratégique » : je reprends ce terme de « stratégie » d’une remarque décisive formulée par Virginie Maris dans La part sauvage du monde (2018, Seuil). « Il ne s’agit pas de réduire la « vraie » nature à sa part sauvage, en négligeant du même coup la nature ordinaire. Mais il y a dans cette part sauvage un extrême – sinon un extrémisme – qui doit éviter de lentement laisser filer nos exigences » S’il ne faut pas partir de la nature ordinaire mais de la nature sauvage c’est parce que « les individus ont tendance à ne pas désirer beaucoup plus que ce qu’ils peuvent obtenir. Ce phénomène d’ajustement des préférences aux conditions réelles est dynamique. Du coup, lorsqu’on se trouve dans une situation qui se dégrade progressivement, on s’habitue à des choses qui auraient semblé inacceptables si elles étaient intervenues brusquement » (p.194).

Pour que ces 2 caractéristiques ne se contredisent pas, je précise que je ne suis pas en train de dire que la zone 5 de la permapolitique doit stratégiquement devenir la plus fréquentée ; je dis juste que quand il va s’agir d’évaluer la politisation des 4 premières zones, il ne faudra pas le faire à partir de la zone 1 (sinon de la zone 0, dans certaines approches du zonage) mais à partir de la zone 5. Celle de la radicalité, celle de la philosophie politique, celle qui ne cède pas à l’injonction de l’activisme précipité, ce qui lui évite de basculer dans les 2 extrêmes de la facilité : l’intransigeance (celle de l’entre-soi, celle des « communautés terribles ») et l’adaptation (fut-elle « radicale » !).

Avant d’en venir à évoquer chacune de ces 5 zones, je précise encore que :

- L’idée que la théorie politique constitue la « part radicale » de la politisation n’est qu’une modalité de l’attention que nous devons porter à la notion de « part » : pour partager, pour appartenir, pour participer, pour faire sa part, pour recevoir sa part…

- C’est en partant de cette part radicale que nous pouvons faire l’hypothèse que si la décroissance est singulièrement en déficit – sinon en déni – de politisation, c’est faute d’un degré suffisant d’autocritique, et de place accordée à la conflictualité[5] dans l’élaboration et la défense de nos propositions. Ce déficit est dû, selon moi, à des résidus de « style marxiste »[6] (qui fonde sa doctrine sur la dénonciation des « contradictions fondamentales », mais seulement à l’extérieur, surtout pas en interne).

*

- Zone 1 : la simplicité volontaire des « petits gestes », de l’écologie intérieure (sinon du développement personnel). Sans se cacher que cette individualisation peut être grosse d’impolitisation, il faut reconnaître que ces petits engagements sont nécessaires pour quiconque veut consolider sa propre ossature morale : faire bien, bien faire les choses, ça fait du bien, parce que les valeurs valorisent. Mais attention au péché de suffisance : cette simplicité est nécessaire mais politiquement elle est insuffisante. Pourquoi ? Parce qu’au moment de préciser sa finalité, c’est la recherche du bonheur qui va prendre le pas sur celle de la liberté : mais si le malheur des uns fait le bonheur des autres (et inversement ?), puis-je être libre si les autres ne le sont pas ? Dans la conception libérale de la liberté, celle qui rapproche indépendance et bonheur, dépendance et malheur, c’est oui. Mais dans une conception plus sociale de la liberté, il y a dans la recherche du bonheur – et pire encore, dans la recherche de plus de bonheur – une pente vers la vie privée que Tocqueville dénonçait avec tant de pertinence comme « individualisme »[7]. Parce que le renvoi à la seule responsabilité individuelle est caractéristique du régime politique de croissance comme régime d’individualisation. Parce qu’en entendant ces critiques d’impolitisation, les défenseurs de cette zone 1 croient s’en sortir en défendant la fable de l’essaimage dont le modèle irénique est « si tous les gars du monde… » : or, si on peut découper des confettis à partir d’une feuille de papier, bon courage pour inverser le procédé et fabriquer des feuilles de papier à partir des confettis. Parce que la fable d’un tout qui se constituerait à partir de ses parties, c’est celle de la fable des abeilles (B. de Mandeville), caractéristique du libéralisme comme processus de séparation et de compétition de « chacun contre chacun ».

- Zone 2 : les alternatives concrètes, les expérimentations minoritaires héritières du socialisme utopique (monnaies locales, habitats collectifs, amaps, coopératives de consommateurs, écoles alternatives, cafés associatifs… jusqu’aux entités de l’ESS). Là encore, il faut redire que ce qui est nécessaire n’est pas forcément suffisant. Nécessaires parce que ces initiatives sont des expériences du collectif – même s’il faut faire attention à l’entre-soi des « communautés terribles » (Tiqqun[8]). Nécessaires parce que ces « eSpérimentations » n’ont pas besoin de réussir pour être grosses de leçons pour imaginer d’autres mondes – même s’il n’y a pas besoin de les justifier en y voyant des « préfigurations » de futurs mondes désirables, au moins on peut en tirer des leçons négatives sur « ce qui ne se fait pas » et qu’on ne devra pas refaire. Mais insuffisantes parce qu’on ne fait pas la révolution sur 15 km² (Karl Marx). Insuffisantes et peut-être même piégeuses à cause de leur « apolitisme assourdissant » (Atelier Paysan[9]). Insuffisantes et peut-être même piégeuses à cause d’un anti-intellectualisme nourri par un imaginaire de l’activisme qui leur fait souvent préférer l’adaptation à la provocation, la résilience à la résistance, le « faire nombre » au faire sens », la com’ à l’ossature idéologique, les facilités technologiques aux lenteurs militantes, l’affichage de la citoyenneté à la revendication politique… Insuffisantes parce que trop peu autocritiques sur les périls politiques de la relocalisation : d’abord parce qu’en Occident c’est précisément dans un premier mouvement de relocalisation politique dans les Cités italiennes que le capitalisme a démarré à la Renaissance ; ensuite parce que cette relocalisation résulte bien souvent d’une angoisse devant les perspectives apocalyptiques de nos futurs anticipés et que, faute de pouvoir affronter idéologiquement l’avenir, le « ici et maintenant » n’est souvent qu’un refuge d’impuissance qui a seulement l’avantage de nous occuper l’esprit par le « faire » plutôt que par le « théoriser ».

- Zone 3 : toutes les structurations du mouvement de la décroissance par agrégation ou agglutination, dont le plus large dénominateur commun semble être « l’autrement ». Dans la mesure où cette structuration suppose des regroupements, des interactions entre associations, des montées en généralité, cette zone 3 est beaucoup plus tolérante vis-à-vis d’une visibilité explicitement politique sur le principe de « fédérer l’existant », et surtout de ne pas se contenter du « ici et maintenant » mais au contraire de tisser des convergences, de faire réseau. Pour donner un exemple : en zone 1, j’adhère à une amap ou à une monnaie locale ; en zone 2, je gère la comptabilité de mon amap, j’administre l’association locale ; en zone 3, je m’investis dans Miramap, dans le réseau des MLCC, voire même dans le CAC… Ce qui caractérise cette zone 3 c’est l’hétérogénéité toujours accompagnée par des discours d’autopromotion, comme si, sous le masque de la pluralité, n’existait pas une diversité qui tient plus de l’éparpillement que du commun partagé. On peut retrouver ce même principe d’agrégation dans le format du débat : ah ces « tables rondes » où les intervenants – souvent, un mixte de chercheurs et d’activistes – ont à peine esquissé l’écume de leurs propositions qu’ils doivent déjà se soumettre aux « questions de la salle » qui, d’expérience, sont d’abord l’occasion pour les trolls locaux de monopoliser la parole pour gérer leur frustration de ne pas être à la place des intervenants. Que penser vraiment de ces ouvrages collectifs qui, au nom d’une richesse intrinsèque de l’hétérogénéité, compilent les contributions – là aussi dans un mixte de théorique et de pratique – mais que l’on referme avec un sentiment de fausse espérance, celle de la grenouille qui se prend pour un bœuf ? Pourquoi retourner, année après année, dans ces « foires », « festivals » et autres « forums » qui tiennent plus du cabinet de curiosités et de l’inventaire à la Prévert que d’un cubisme militant qui ferait voir les multiples facettes d’un noyau politique commun et partagé ?

- Zone 4 : avec un peu de recul pris sur ces 3 zones, on peut s’apercevoir qu’elles ont en commun non seulement un bas degré de politisation mais aussi une forte dose d’entre-soi et surtout une très faible appétence pour les rapports de force, comme si les basculements et autres transitions envisagées comme stratégies allaient pouvoir se réaliser dans un simple esprit de convivialité et d’entente, à la cool. Il ne faut donc pas s’étonner si certaines voix dans la mouvance écologique et décroissante se font entendre pour dénoncer un tel irénisme. Autrement dit, ne peut-on pas distinguer deux types de mobilisations : aux contestations « pour » (celles de la zone 2), ne faut-il pas ajouter les contestations « contre » (par la rue ou par les urnes), celles qui préconisent des rapports de force et l’ouverture de fronts de lutte, et qui constitueraient cette zone 4, dont la politisation se rapprocherait des formes plus traditionnelles d’opposition. C’est la proposition générale de l’Atelier Paysan[10] pour remédier aux faiblesses de la zone 3. C’est aussi le sens de la forte critique de Clément Sénéchal quand il se demande Pourquoi l’écologie perd toujours (2024, Seuil)[11]. Pour autant, faut-il croire qu’il n’y aurait de politisation réelle de la décroissance que par un retour aux rapports de forces ? Parce qu’il faut craindre que ces discussions sur la stratégie politique ne tournent en réalité en rond. La solution de Clément Sénéchal propose de passer d’une stratégie de consensus à une stratégie de clivage. Mais n’est-ce pas oublier que si les voies du « petit geste » (zone 1) et des alternatives concrètes (zone 2) ont été ré-explorées, c’est parce que les stratégies de rupture ont été des impasses ? Pour le dire autrement, c’est l’échec de la révolution du Grand Soir qui a réenclenché les tentatives des petits matins et des petits pas. C’est l’échec révolutionnaire du socialisme scientifique (front principal, luttes des classes, matérialisme historique) qui a redonné vigueur aux stratégies « alternatives » du socialisme utopique. Et comment ne pas constater que les appels répétés à la convergence des luttes – quand ce n’est pas seulement à celle des « colères », sinon des peurs – se font toujours sur ce mode de rassemblement qu’il faut dénoncer comme « unitude » : être ensemble pour « faire nombre » mais sans surtout poser la question du « faire sens » car on ne pourrait y répondre que par une discussion franche qui ne réussirait qu’à condition d’une autocritique roborative sur les finalités et les moyens qui viendrait renverser les prés carrés des petits marquis de la rupture.

- Zone 5 : d’où l’hypothèse d’une prise de position politique de la décroissance à partir d’un pôle de radicalité, définie par la cohérence. Et de la même façon que la zone 5 de la permaculture est celle de la « part sauvage », celle où l’activité est réduite au maximum, alors cette zone 5 de la permapolitique serait celle où l’injonction à agir et à « passer à l’action » serait reléguée en second au profit d’un travail idéologique dont la visée première serait la résistance et la radicalité, à la recherche de la cohérence plutôt que de l’intransigeance.

- Si les pratiques des zones 1 à 4 voient dans l’hétérogénéité une richesse plus qu’une dispersion, alors dans la zone 5 il faudrait assumer la priorité accordée à la recherche d’un commun idéologique à partir duquel les partisans de la décroissance pourraient ensuite construire leurs propres variations. Cette zone 5 devrait d’abord être celle d’une recherche qui se soumettrait au principe « pas de variations sans invariant ». a) Reste à dé-couvrir de quoi les diverses apparitions de la décroissance sont les invariants. b) Si cela était fait, alors il me semble que c’est cette zone 5 qui pourraient héberger ce que je pourrais appeler des « traditions d’actualité » : j’entends par là des inspirations nourries de sources antérieures mais reconsidérées à partir d’un noyau commun radical. Par exemple, on peut penser à tous les apports qui nous viendraient de l’ethnologie et de l’anthropologie, des sociétés traditionnelles et vernaculaires, de toutes ces sagesses qui ont inspiré des humanités mais aussi à toutes ces doctrines politiques qui structurent la contestation politique depuis la révolution industrielle (anarchisme, solidarisme…). Bref, cette zone 5 serait celle du pluriversalisme qui renvoie dos à dos et l’universalisme (qui confond l’universalité et l’unicité) et le parcellarisme (qui confond la pluralité et la disparité).Il est essentiel de rappeler au mouvement décroissant qu’il faut radicalement « éviter de lentement laisser filer nos exigences ». L’une des fonctions politiques de cette zone 5 est donc une activité de vigilance. C’est pourquoi c’est de cette zone 5 que s’exprimeront les rappels aux questions de discrimination de classe, de genre, de racialisation, de validisme, d’âge…

- Il ne s’agit donc pas de réduire la politique à sa part sauvage, radicale, mais d’affirmer, au moment de juger politiquement les activités de 4 premières zones, qu’il faut partir d’une décroissance radicale si l’on ne veut pas s’habituer à la politique de dépolitisation pratiquée par le régime politique de croissance.

On peut ajouter :

- De la même façon qu’il n’existe une nature ordinaire que parce qu’il existe d’abord une nature sauvage, alors il n’existe les 4 premières zones que parce qu’il existe la zone 5. Et cela vaut pour la permapolitique. Même si la zone de la décroissance radicale est peu fréquentée, elle est la condition de possibilité politique des 4 autres zones.

- De la même façon que la finalité de la permaculture est la permanence, la finalité de la permapolitique, avec ses 5 zones, est la reproduction de la société en tant que milieu de la vie sociale. Toute ambiguïté sur cette finalité participe du sociocide.

- Un dernier mot sur la zone 3 : c’est celle de la décroissance-agrégat. C’est celle de la décroissance mainstream. C’est celle qui continue de colporter ce que la MCD, dans son livre sur les déclinaisons de la décroissance, nomme des « malentendus ».

Je conclus qu’il ne faudrait surtout pas croire qu’il serait idéal qu’à chaque « rassemblement », les 5 zones soient présentes « à égalité ». Mais il semble inquiétant que l’une des 5 zones soit invisibilisée. Et même dans le cas où le rassemblement se fait thématiquement autour de l’une des 5 zones, il me semble que ce serait mieux si rappel était toujours fait que le paysage complet d’une décroissance politique comporte 5 zones. Il y a de la place pour tout le monde.

*

Je propose d’utiliser cette graduation des 5 zones de la permapolitique pour jeter un coup d’œil sur 2 programmations estivales : celle de Décroissance, le Festival[12] et celle des Résistantes[13].

Je commence par le survol du premier jour de Décroissance, le Festival :

- Beaucoup de zone 1 : teinture végétale Tataki Zomé, vivre avec ses émotions, affiches Love Planet, cuillère en bois, autonomie énergétique, zéro déchet, manuel de résilience, sieste, cueillette sauvage, le goûter, travail du bois, envoyer une carte postale, cuisine croque-nature, relaxation, changer d’angle de vue, bar à paillettes…

- Un peu de zone 2 : vive les arbres et les haies, atelier vélo, territoire robuste, coopérative, coopriété, alerte canicule…

- Dans la zone 3, c’est forcément plus hétérogène :

- des fresques : du sexisme, zoofresque, de la mobilité

- de l’autrement : regard sur les animaux, CNV, habiter, énergie renouvelable, pour convaincre…

- des spectacles : confinement, entre 2 mondes, l’asile, danse poitevine…

- Quant à la zone 4, elle semble particulièrement désertée le premier jour. Du coup, j’ai regardé les autres jours et j’ai trouvé : des débats sur les luttes féministes, sur le backlash anti-écologie, sur les municipales 2026, sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre. J’ai décompté les occurrences de « résistance » (1), « lutte » (1), « résilience » (8), « adaptation » (8), « liberté » (1), bonheur (4).

- Pour la zone 5 : 1 seule intervention sur la décroissance comme solution politique.

Si on en reste à ce survol, Décroissance, le Festival s’est surtout cantonné aux 3 premières zones : beaucoup d’écologie individuelle, quelques alternatives concrètes, du « faire nombre » dans l’hétérogénéité sous le parapluie d’une décroissance plus mainstream que radicale.

Je ne cache pas que la zone 5 ne m’a semblé occupée que par la présence de la Maison commune de la décroissance. Cette zone est donc en effet très peu fréquentée. Ce qui en soi n’est pas problématique mais nous indique la direction que nous devons prendre pour que cette zone 5, celle de la décroissance radicale, reçoive davantage de considération de la part de tous les autres occupants des autres zones.

Quant à la faible exposition des luttes, celles de la zone 4, peut-être faut-il supposer qu’elles sont en perte de vitesse ; tout simplement parce que les politiques dominantes de dépolitisation font réellement leurs effets.

A contrario et sans surprise, le festival des Résistances présentait un catalogue impressionnant de luttes : TPGB+, contre l’extrême droite, écologistes, paysannes, féministes & queer, sociales, antiracistes et décoloniales. Devant un tel catalogue, le questionnement venant de la zone 5 serait : quel est le dénominateur commun qui fonde ces résistances en dehors du rejet ?

Le site Reporterre a réalisé un reportage[14] sur ce festival, et en a retiré « 6 clés pour redonner du souffle au mouvement écolo » :

- Structurer des alliances pour « sortir de l’entre-soi ».

- Trouver de nouvelles portes d’entrée vers l’engagement.

- Démontrer l’attachement au territoire des combats écologistes.

- Organiser des événements de structuration et de convivialité.

- « S’apercevoir de notre puissance d’action ».

- Visibiliser les victoires des luttes.

Finalement, Reporterre ne semble n’avoir que confirmé une vision mainstream de l’écologie. Y fut-il aussi question de décroissance ?

Heureusement que du point de vue de la zone 5, la décroissance est un chemin ; mais il risque d’être long…

Du coup, je n’ai pas eu le courage d’aller regarder le programme de l’Université d’été des mouvements sociaux et des solidarités[15].

[1] https://www.fermedubec.com/la-permaculture/

[2] Sur mon blog, je peux renvoyer à une conférence de décembre 2017, en Vendée, chez l’ami Jean-Yves : « la décroissance a besoin d’une doctrine socialiste » ; et aussi à ma lecture du livre d’Axel Honneth « L’Idée du Socialisme » (2015).

[3] https://ladecroissance.xyz/2020/07/11/feminisme-pour-les-99-un-manifeste/

[4] Je renvoie à la nouvelle préface de ce livre pour son édition espagnole : https://decroissances.ouvaton.org/2025/07/30/pour-la-traduction-espagnole-de-mon-livre-de-2012-une-nouvelle-preface/

[5] Michel Lepesant, « Pourquoi une cartographie systémique des trajectoires de décroissance » (2024), Mondes en décroissance, n°2, https://revues-msh.uca.fr/revue-opcd/index.php?id=344#tocto1n2.

[6] https://decroissances.ouvaton.org/2025/07/30/la-decroissance-solution-politique/#2_La_methode_du_renversement

[7] Qu’il définissait comme ce « sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même », De la démocratie en Amérique (II), Gallimard, 1835, 1961, p.143.

[8] Pour une lecture de ces « thèses sur la communauté terrible » : https://communautedeschercheurssurlacommunaute.wordpress.com/retour-sur-la-communaute-terrible/.

[9] Je renvoie là au chapitre 4 de l’Atelier Paysan (2021), Reprendre la terre aux machines, Seuil. Ma recension du livre : https://ladecroissance.xyz/2022/07/02/il-faut-lire-reprendre-la-terre-aux-machines-par-latelier-paysan/.

[10] « Nous appelons à une repolitisation en profondeur du mouvement pour l’agriculture paysanne dont nous faisons partie. Nous proposons d’articuler la poursuite de nos pratiques alternatives avec un important travail d’éducation populaire, et avec la création de rapports de force autour de trois grandes pistes politiques : la fixation de prix minimum d’entrée pour les produits importés en France ; la socialisation de l’alimentation, avec notamment le projet d’une Sécurité sociale de l’alimentation ; enfin, un mouvement de lutte contre la robotique agricole et pour une désescalade technologique en agriculture », Atelier Paysan, ibid., présentation du chapitre 5.

[11] « La rue comme rampe de lancement d’une écologie enfin majoritaire ? Au moins fait-elle sortir l’écologie de ses anciennes figures imposées pour l’inclure dans le répertoire d’action élémentaire de la contestation. Force en mouvement, elle commence à acquérir une valeur politique réelle », p.102. Ma recension : https://ladecroissance.xyz/2024/10/31/pourquoi-lecologie-perd-toujours/.

[12] https://decroissancelefestival.org/programme-2025

[13] https://lesresistantes.fr/programme/

[14] https://reporterre.net/Six-cles-pour-redonner-du-souffle-au-mouvement-ecolo

[15] https://www.uemss.org/spip.php?page=programme&edition=2025

02.08.2025 à 13:36

Politiser la décroissance : difficile défi

Michel Lepesant

Lire la suite (497 mots)

Je ne suis pas venu à la décroissance pour des raisons psychologiques (je ne suis pas éco-angoissé) ou écologiques (ce n’est pas tant la planète qui est limitée que nos désirs qui ne le sont pas) mais pour des raisons politiques : je n’imagine pas la vie humaine sensée comme une robinsonnade.

1. Voilà que le livre que j’avais écrit en 2012 vient de connaître une traduction espagnole : l’occasion d’écrire une nouvelle préface pour faire un bilan politique → comment je suis passé des « 3 pieds » (alternatives, visibilité, travail du projet) à la focalisation de mes réflexions sur le pied bancal, celui de la théorie, des définitions, des concepts, des distinctions…

2. La semaine dernière, j’étais pour la troisième année de suite à « Décroissance, le Festival » où j’ai eu l’occasion de présenter pour la première fois en public mon idée d’une analogie entre la politique et la permaculture, ce que j’appelle la « permapolitique« . Concrètement, je reprends d’abord l’idée d’un « zonage » ; et je place la « décroissance radicale » dans la zone 5, celle qui échappe à l’injonction permanente à agir sans tarder, et qui est la zone dans laquelle peuvent cohabiter des « lieux de vigilance » radicalement idéologiques.

3. Dans 2 semaines, ce seront les (f)estives de la décroissance qui seront cette année particulièrement politiques :

- 2 jours consacrés à réfléchir à la croissance comme « régime politique » : en présence d’Onofrio Romano.

- 3 jours ensuite pour essayer de définir une position décroissante sur la question de la propriété, question que nous aborderons sous des angles anticapitalistes, anti-autoritaires, foncièrement égalitaristes et partageux.

Pour le moment, nous ne sommes pas assez d’inscrits pour équilibrer financièrement cette rencontre. Alors si vous n’avez pas encore décidé de venir, vous pouvez changer d’avis, et venir avec des ami.e.s. sinon, un peu de tam-tam nous ferait le plus grand bien.

Pour des infos pratiques sur les (f)estives (pour s’inscrire, en particulier) : https://ladecroissance.xyz/2024/10/28/festives-2025-annonce/

30.07.2025 à 23:06

La décroissance, solution politique ? Saint-Maixent, le 25 juillet

Michel Lepesant

Texte intégral (8868 mots)

« Pour beaucoup, la croissance est la solution. Renversons la perspective : si la croissance est le problème, alors, la décroissance, c’est la solution ! ».

Telle était formulée l’invitation à intervention pour la troisième édition de « Décroissance, le Festival » (à Saint-Maixent, du 25 au 27 juillet 2025).

Mon intervention a consisté à donner sens à ce « renversement de perspective », qui me semble une façon particulièrement mobilisatrice en envisageant la décroissance comme renversement de la croissance. Façon aussi de se mettre sous l’autorité de Carolyn Merchant : « La terre malade, « oui morte, oui putréfiée », ne peut probablement être restaurée à long terme que par un renversement des valeurs dominantes, et une révolution dans les priorités économique. En ce sens, le monde doit une fois de plus être renversé ».[1]

Mais alors, pour défendre ce renversement : dans quels termes, selon quelle méthode, sur quel objet, dans quel cadre, pour quel programme ?

1. Les termes du renversement

Dans la question « décroissance, solution politique ? », chaque terme mérite quelques précautions de définition. Surtout si on s’aperçoit que si la définition mainstream de la décroissance n’est qu’économique, comment espérer en tirer une « solution politique » ?

1.1 Disposons-nous d’une définition politique de la décroissance ?