02.08.2016 à 02:00

Numérique : reprendre le contrôle

L’extraction et l’analyse des données massives représente l’Eldorado des modèles économiques d’Internet. Pour une grande partie, ces données proviennent de chacun d’entre nous. Profilage, surveillance, contrôle : en utilisant une foule de services et de produits, gratuits ou payants, nous dévoilons toujours un peu plus nos intimités numériques.

Aujourd’hui, pouvons-nous encore contrôler nos données ? Est-ce à l’État ou aux citoyens de construire et défendre leurs souverainetés numériques ? Le logiciel libre permet-il de nous rendre autonomes et d’utiliser des outils respectueux de nos données personnelles ? Les réponses à ces questions sont parfois contradictoires.

Dans cet ouvrage, Tristan NITOT et Nina CERCY donnent la parole à plusieurs acteurs impliqués aujourd’hui dans le paysage numérique. Leurs arguments sont forts, issus de plusieurs points de vue. Une préoccupation principale : la confiance.

Nitot, Tristan, et Nina Cercy. Numérique : reprendre le contrôle. Lyon, Framasoft, 2016.

Lien vers le site de l’éditeur : https://framabook.org/numerique-reprendre-le-controle/

17.06.2016 à 02:00

Cross-country, VTT, Trail : 8 logiciels libres

En matière de logiciel libres, les sportifs ont plutôt l’embarras du choix. C’est à se demander pourquoi, lorsqu’on veut récupérer des traces, on doive naviguer entre divers sites issus des constructeurs de montres GPS (pas toujours bien intentionnés). Et c’est sans compter la page ouèb du trail de Brouzouf-le-haut qui oblige les concurrents à se connecter sur Facebook et Google pour voir les caractéristiques du parcours. Ami traileur, biker, ou randonneur, toi le geek sportif, regarde plutôt cette petite sélection de logiciels libres, rien que pour toi.

Quels logiciels ?

J’en ai encore fait l’expérience avec le site internet Tracedetrail.fr. Certes, le site est plutôt bien fichu, avec la possibilité de partager ses traces en les accompagnant des différentes données (altitudes, cumuls de dénivelés au différents points du parcours, etc) mais il faut ouvrir un compte pour télécharger les traces ou récupérer des données, quant à confier systématiquement mes données à un tiers, c’est un principe : je n’aime pas.

En réalité ce type de site ne repose que sur un principe relativement simple : stocker et partager des fichiers GPS. Si on a sur sa machine, en local, des logiciels fiables pour les lire, il n’y a aucune raison d’ouvrir un compte chez Monsieur Dupont, si ce n’est que pour sacrifier à la mode du moment. De plus, on ne dispose pas toujours d’une connexion internet : en vacances au fond d’une vallée perdue pour s’adonner à la pratique du trail, il peut toujours être utile d’analyser ses parcours sans devoir les téléverser quelque part.

Les logiciels spécialisés dans les relevés GPS ont deux caractéristiques : les fonds de cartes proposés (à minima, la possibilité d’utiliser ses propres fonds de cartes), et la capacité d’analyser un maximum de données issues des fichiers (GPX, KML, etc) qu’on utilise, en particulier si les fichiers contiennnent des données autres que purement géographiques comme par exemple les donnnées d’un cardiofréquencemètre. À cela s’ajoutent des fonctionnalités supplémentaires appréciables :

- pouvoir se connecter à un dispositif GPS (selon les marques, en particulier Garmin), même si l’on peut d’abord chercher les fichiers sur le dispositif puis les utiliser avec le logiciel,

- stocker les informations, comparer les données avec des graphiques,

- éditer des traces existantes ou en créer de nouvelles pour préparer un parcours,

- ajouter des informations en fonction de l’activité (course à pied, cyclisme, trail, randonnée, etc.)

Des logiciels libres

Ce qui me motive dans le trail, c’est avant tout la sensation de grande liberté que procure cette discipline. Si l’on compare avec la course à pied classique ou le cross-country, les contraintes de distances et de temps sont largement repoussées, on se confronte à des terrains aux multiples caractéristiques, les épreuves mélangent le plus souvent les amateurs et les pros, et ce qui compte avant tout, c’est de pouvoir terminer un trail, et pas forcément « faire un temps ».

Je trouve que la pratique du trail est complètement opposée aux contraintes des logiciels privateurs ou de services distants qui imposent une rétention de données ou dont les conditions d’utilisation impliquent l’emploi des mes informations personnelles à des fins commerciales. Les assurances et même certaines mutuelles profitent déjà de la manne providentielles des dispositifs de santé connectés (cf. les machins-fit), et l’on présage déjà très bien les inégalités sociales que cela pourra créer à l’avenir. Hors de question, donc, d’utiliser des logiciels privateurs, ou des services tiers dont les intentions ne sont pas conformes à mon éthique.

L’utilisation de logiciels libres n’implique pas pour autant de devoir galérer des heures avec des interfaces difficiles. Les logiciels présentés ci-dessous sont certes très spécialisés, et nécessitent un minimum d’apprentissage. Cependant, chacun d’entre eux permet de visualiser rapidement un profil de trace : le travail des données n’est ensuite qu’une question d’habitude.

Tous ces logiciels proposent des versions pour les trois systèmes d’exloitation les plus courants : GNU/Linux, MacOs et MSWindows. Concernant GNU/Linux, la plupart sont disponibles dans les dépôts des principales distributions, à l’exception de MyTourbook et Turtlesport.

GPSbabel

Il serait difficile de commencer une liste de logiciels censés lire des fichiers contenant des données GPS sans mentionner GPSBabel. Ce n’est pas un logiciel indispensable, étant donné que, souvent, les logiciels sont capables de converser avec les dispositifs GPS courants, et que ces derniers fournissent des fichiers aux formats la plupart du temps lisibles. Cependant, pour assurer des conversions entre ces différents formats de fichiers, GPSBabel est d’une grande utilité.

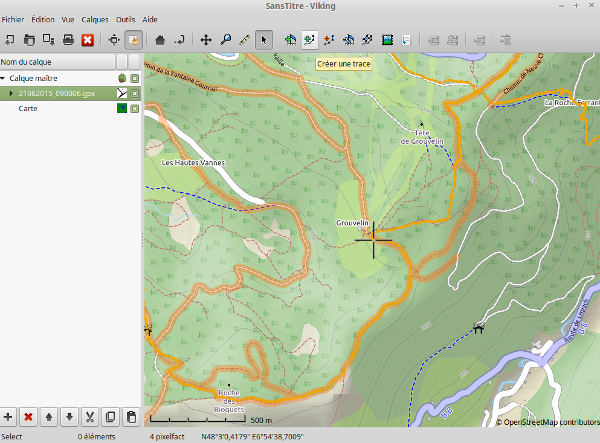

Viking

Le logiciel Viking est avant tout un visualiseur de données GPS. Il permet de les afficher sur un fond de carte, les archiver et les classer. Viking fonctionne par calques : il suffit d’afficher la carte voulue (disponible soit en local soit en ligne, via, différents Web Map Services), puis ouvrir un fichier de trace GPS pour le voir affiché sur la carte. Il est aussi possible de réaliser un tracé avec mesure de distances grâce aux outils graphiques disponibles.

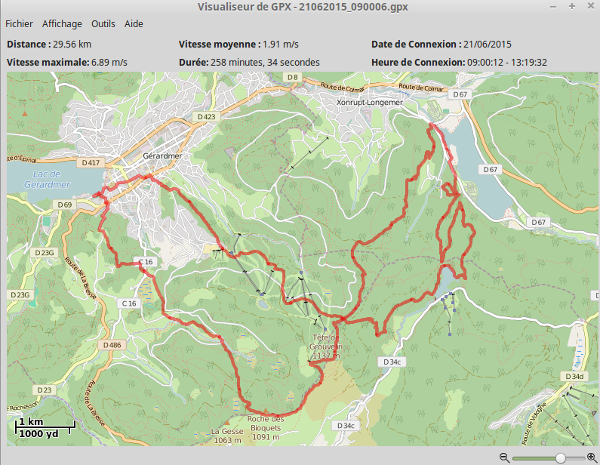

GPXviewer

Dans la même ligne que Viking, mais de manière encore plus simple, Gpxviewer permet d’afficher une trace GPX sur un fond de carte. Disponible dans la plupart des dépôts GNU/Linux, il s’agit d’un programme très simple, dont les équivalents ne manquent pas sur les autres systèmes d’exploitation.

QlandKarteGT

Bien que disponible dans les dépôts des distributions GNU/Linux, QlandKarteGT est en fait aujourd’hui obsolète, il est remplacé par son sucesseur Qmapshack (voir sur le site officiel). Néanmoins, les fonctionnalités sont déjà très poussées pour cette version d’un projet logiciel très dynamique. QlandKarteGT est un outil très polyvalent, et dispose même d’un rendu 3D des parcours sur carte. On peut noter la présence (au moins dans les dépôts) de QlandKarteGT-Garmin qui fourni des greffons pour communiquer avec différents dispositifs Garmin. Cependant, QlandKarteGT n’est pas limité à Garmin, bien sûr. Un autre atout de QlandKarteGT est de proposer d’emblée des fonds de cartes issus de nombreux Web Map Services) européens, et, parmi ceux-ci, les fonds IGN Topo 25. Les fonctionnalités de QlandKarteGT peuvent se limiter à l’import/export et la visualisation, mais elles peuvent être très poussées et se confondre avec un véritable outil de système d’information géographique.

Turtlesport

On ne présente plus Turtlesport, LE logiciel qu’il faut avoir si on fait du trail, de la course à pied, du vélo… En un coup d’oeil vous pouvez avoir un rapport d’activité des sessions d’entraînement, l’affichage de votre parcours sur un fond de carte (configurable), et le tout en personnalisant les données de l’athlète (taille, poid, équipement, vitesse, fréquence cardiaque, etc.). C’est sans doute dans cette liste le logiciel le plus polyvalent, capable de communiquer avec un grand nombre de dispositifs GPS/cardio, et disposant d’une interface agréable et facile à prendre en main (pour utiliser le fond de carte OpenTopoMap avec Turtlesport, voyez le petit tutoriel consacré sur ce blog).

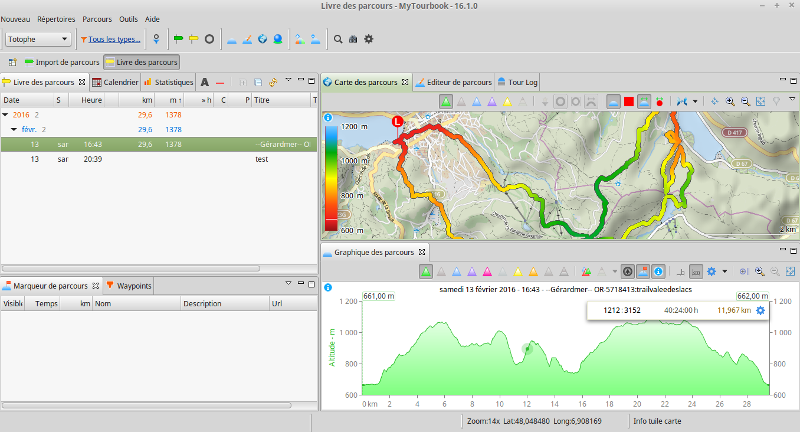

Mytourbook

Moins connu, peut-être, que Turtlesport, MytourBook est prévu pour analyser, représenter, comparer, et documenter des traces GPS. Il est donc adapté à la randonnée, le VTT ou le trail. On peut ajouter des photos et les lier au parcours, visualiser les dénivelés et analyser les vitesses, récupérer des graphes, des analyses statistiques. Il s’agit d’un programme tournant avec java, mêlant les licences Eclipse et GPL (un peu de concession, parfois). Turtlesport et Mytourbook sont comparables, avec une mention spéciale pour le second concernant la visualisation graphique des différentes données des traces (il faut toutefois s’habituer à l’interface).

Framacarte et Umap

Enfin, il aurait été dommage de ne pas mentionner au moins deux possibilités de partager ses traces en ligne via des services non seulement libres mais aussi éthiques et décentralisateurs. Comme je l’ai dit précédemment, la meilleure façon de partager ses traces GPS est encore de partager les fichiers sans vouloir absolument les téléverser auprès de services tiers. Pourtant, vous pouvez avoir besoin de partager des traces en donnant directement à voir une carte, la rendre disponible sur votre site web ou tout simplement parce que vos correspondants ne disposent pas forcément d’un logiciel pour lire ce type de fichier.

Umap est un projet OpenStreetMap (le Wikipédia de la cartographie) qui vous permet d’éditer et partager des traces de manière très rapide, en quelques clics. Voyez ce petit tutoriel. Mais Umap est bien plus que cela ! C’est aussi la possibilité, pour vous, votre club, votre association, de disposer de votre instance Umap sur un serveur et partager vos traces en conservant vos données là où vous le voulez. En guise de démonstration, Framacarte est un service de Framasoft qui montre qu’il est possible d’installer une instance Umap et la proposer à qui vous voulez. Vous pouvez utiliser utiliser l’instance Umap d’OSM ou de Framasoft en toute sécurité pour vos données, bien sûr, mais n’oubliez pas qu’il est possible (et même souhaitable) de créer votre propre instance.

12.06.2016 à 02:00

Parcours VTT. Hahnenberg-Heidenkopf

Voici une belle randonnée VTT avec des passages techniques amusants, des sections boueuses et humides à souhait (même par temps sec) et de jolis point de vue. L’endurance est de mise, même si le parcours en soi ne recquiert pas de capacités de pilotage exceptionnelles. Les descentes sont très sûres, pas de mauvaises surprise : tout se joue dans les montées. Mollets en fromage blanc, s’abstenir !

Accessible en train, facilement, depuis Strasbourg, la gare de Heiligenberg possède un parking où vous pouvez aussi garer votre voiture. Le début du parcours longe la Bruche sur le fond de la vallée jusqu’à la montée vers le Hahnenberg. Le chemin est très boueux par endroits, surtout après les travaux forestiers. Au lieu-dit Hirschbaechel, la montée commence vers le Hahnenberg. Soyez attentifs au balisage : une fois sur un replat, on quitte le chemin forestier pour prendre une variante du balisage jaune : les premières difficultés surgiront, en particulier les dérapages de roue arrière sur racines, un vrai plaisir. Les derniers mètres sur le Hahnenberg sont impossibles en vélo : il faudra pousser. La descente est néanmoins très facile, sur un sentier régulier.

Une fois arrivé à Grendelbruch (après une descente façon kilomètre lancé), il faudra prendre la route pour monter rapidement au Schelmeck et rejoindre le col de Franzluhr. Il va faloir chercher à s’économiser, malgré la facilité de cette section car le reste du parcours promet quelques surprises. Une variante plus intéressante consisterait plutôt à rejoindre la D204 et passer par le Bruchberg (je ferai sans doute un billet avec un parcours mieux élaboré).

La descente depuis le col de Franzluhr jursqu’au Rossberg se fera sur le chemin forestier balisé en croix jaune. La variante, qui longe la première partie du chemin, est faisable en VTT mais avec prudence si vous débutez. Il faudra encore être bien attentif au moment de plonger vers la Magel : le sentier est étroit avec quelques trous inattendus. Assurez-vous d’avoir de bon freins avant d’entammer cette petite section de descente, la plus complexe du parcours.

La montée du chemin du Nikishof (aujourd’hui transformé en véritable autoroute pour travaux forestiers) fera appel à votre patience et votre endurance, mais pour un court moment : on quitte le chemin forestier pour reprendre un single (croix bleues) jusqu’au col du Jaegertaennel. Cette section montante étant néanmoins très roulante, il faudra engager des trajectoires réfléchies pour ne pas perdre trop d’énergie. On redescendra enfin vers la maison forestière Ochsenlaegger tambour battant. Profitez-en pour avaler un peu de sucre…

La dernière montée mémorable du parcours s’annonce, c’est celle du Heidenkopf. Amorcez-là avec patience et calmement et tout ira bien jusqu’en haut. Les lacets ne sont pas si nombreux. Votre vitesse dépendra de l’énergie dépensée depuis le début du parcours. La longue descente vers Mollkirch se fera en suivant le balisage blanc et rouge jusqu’à la D217 (là encore une variante consiste à prendre le GR jusque Laubenheim, mais ce billet n’est pas pour les plus confirmés des vététistes). On reprend les croix jaunes pour traverser la Magel (attention, section très humide!) puis on rejoint les rectangles bleus (GR 531) à Mollkirch jusqu’à la gare.

Caractéristiques du parcours : 35 km avec 1250 m D+.

12.05.2016 à 02:00

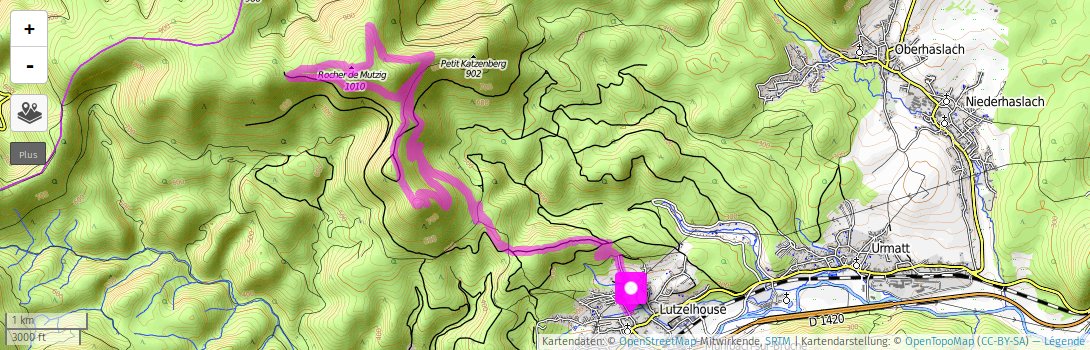

Parcours VTT. Le Schneeberg

Et voilà que j’inaugure par ce billet une nouvelle section VTT à ce blog. Pour cette fois, c’est au Schneeberg que je vous propose une petite virée sympathique pour 30 km (900m D+) avec une variété de chemins intéressante.

Le départ se fait sur le parking de l’école d’Oberhaslach, derrière la mairie, où l’on peut garer son véhicule. D’emblée, le GR 531 vous tend les bras : empruntez-le jusqu’au Carrefour Anlagen. D’une part cela permet d’éviter d’emprunter un chemin forestier long et laborieux et d’autre part c’est sur un petit chemin façon single que se fera l’essentiel de cette première étape, ni trop technique ni trop fatigante, bref de quoi se mettre en jambe.

C’est au Carrefour Anlagen, que commence vraiment l’ascension de l’essentiel des dénivelés. On rejoint le Col des Pandours pour enchaîner sur le GR 532 jusqu’à rejoindre les chemins forestiers Schlangenweg puis Kohlweg jusqu’au col de l’Eichkopf. Cette partie sur chemins larges est très roulante et mettra votre endurance à l’épreuve : plat, montées, descentes. Une petite remarque : à chaque patte d’oie, prenez toujours le chemin de droite (tout fini par se ressembler au bout d’un moment).

C’est sur l’Eichkopf que commence une belle partie technique jusqu’au Schneeberg. En montant le long de l’Urstein jusqu’au Col du Hoellenwasen on peut s’amuser à essayer de ne jamais poser pied à terre : la montée n’est pas dure, c’est le terrain qui est amusant… par temps sec. En cas d’humidité… il vaudrait mieux prendre un autre chemin. Au Col du Hoellenwasen, on pénètre dans une réserve biologique. Une descente très technique s’amorce dans laquelle il faut faire preuve d’une grande prudence : les racines créent des marches hautes qu’il vaut mieux passer en douceur et en retenant toute l’attention possible. On commence alors à remonter vers le Schneeberg en rejoignant la crête et le GR 53.

Pour la descente du Schneeberg, mon conseil est de ne pas suivre tout à fait les “croix rouges” jusqu’au refuge du Schneeberg. En effet, à deux endroits un portage de vélo sera nécessaire pour franchir les talus entre sentier et chemin forestiers. Je préconise de rester un petit peu sur le GR 53 puis embrayer sur le chemin forestier des Pandours jusqu’au Col du même nom. On rejoint ensuite le Carrefour Anlagen puis je propose d’aller visiter les ruines du château du Hohenstein avant de rejoindre la D 218 et le village d’Oberhaslach (ou bien poursuivre sur le chemin et rejoindre les croix jaunes pour arriver au dessus du parking de l’école).

Caractéristiques du parcours : 30 Km, 945 m D+.

12.05.2016 à 02:00

Le poids des cartables : de la maltraitance par négligence

Depuis de nombreuses années, le poids des cartables (surtout à l’école et collège) fait l’objet de questionnements, circulaires et préconisations. Il s’agit d’un problème de santé publique grave qui, à ce jour, ne semble pas faire l’objet de la préoccupation qu’il mérite dans la conscience du corps enseignant.

La question est même internationale. Elle a déjà fait l’objet de recommandations et de politiques publiques dores et déjà appliquées dans les pays. On relève cependant que l’American School Health Association a procédé à une comparaison de nombreuses études scientifiques. Ces dernières ne présentent pas de résultats harmonisés. Ainsi le poids maximal du cartable, toutes études confondues, est compris entre 5% et 20% de l’élève. Néanmoins, l’Institut allemand de normalisation (DIN) s’est depuis longtemps prononcé en faveur de 10% du poids de l’élève. Ce pourcentage a été repris officiellement par le Ministère Français de l’Éducation Nationale à l’occasion de la circulaire du Ministre Xavier Darcos en 2008 (cf. plus bas).

En septembre 2016, alors même que mon fils entrait au collège pour la première fois, le poids de son cartable était de 9 kg, soit 30% du poids du porteur ! Au fil des rencontres avec les enseignants, soit lors des réunions de parents d’élèves, soit lors des conseils de classe, je soumettais cette question, recevant une attention unanime de principe mais aucune volonté, de la part du corps enseignant, d’améliorer concrètement la situation. Pire : chaque enseignant, questionné séparément, insiste toujours sur l’importance d’amener chaque jour les livres et les cahiers relatifs à sa matière enseignée, sans prendre en compte les implications évidentes en termes de santé de l’enfant.

Tous les enfants sont concernés par cette question, mais surtout les demi-pensionnaires. Comme je vais le montrer, les solutions sont simples à mettre en œuvre mais changent aussi les pratiques des professeurs. J’affirme par conséquent que le poids du cartable et l’absence de volonté de la part des enseignants d’adapter leurs pratiques à cette question de santé publique, relève de la maltraitance par négligence.

Il y a d’abord le Ministère

Saisi depuis longtemps par les instances représentant les parents d’élèves, le Ministère de l’Éducation Nationale a déjà montré sa préoccupation face au constat d’alerte en santé publique que représente le poids des cartables chez les enfants. Ainsi, la Note Ministérielle du 17 octobre 1995 « poids des cartables » (BO num. 39 du 26 octobre 1995) mentionne :

(…) les membres de la communauté éducative doivent se sentir concernés par ce problème et ont un rôle à jouer, dans ce domaine, chacun en fonction de ses responsabilités.

Les enseignants peuvent veiller à limiter leurs demandes en matière de fournitures scolaires,(…)

une réduction du poids des cartables (qui ne devrait pas dépasser 10 % du poids moyen des élèves) (…)

Les rappels furent nombreux. La question soulevée à de multiples reprises tant au Parlement qu’au Sénat. On trouve en 2008, soit 13 ans plus tard, une circulaire officielle (2008-002 du 11-1-2008) et assez complète, signée du Ministre de l’Éducation Nationale Xavier Darcos, dont l’introduction commence par :

Le poids du cartable est une question de santé publique pour nos enfants : je souhaite que les établissements scolaires s’emparent de cette question, dès à présent, dans le cadre de la prévention du mal de dos en milieu scolaire.

On peut néanmoins regretter qu’en 2016, 21 ans plus tard, à l’occasion de la circulaire Ministérielle relative aux fournitures scolaires (2016-054 du 13-4-2016), il soit tout juste mentionné que « Les cahiers au format 24 x 32 cm jugés trop lourds ne figurent plus sur la liste indicative depuis 2014 », sans autre allusion à l’impact de cette liste déjà très importante sur le poids total du cartable !

En somme, lorsqu’il s’agit de porter haut cette question de santé publique, les élus et les ministres se mobilisent et font des déclarations. Mais lorsqu’il s’agit de gouverner effectivement le corps enseignant, et limiter concrètement le poids du cartable, aucun ordre n’est donné.

Quelles solutions ?

Régulièrement on voit quelques élus locaux plaider pour « les tablettes à l’école », ou mobiliser de l’argent public pour promouvoir des solutions technologiques coûteuses pour des questions essentiellement organisationnelles. Les solutions peuvent être beaucoup simples.

Les livres scolaires

Lors du choix et de l’achat d’une collection de manuels scolaires, nombreux sont les éditeurs qui proposent d’accompagner cet achat par une version électronique utilisable en classe. Ainsi, il est toujours possible, pour l’enseignant, de projeter les pages du manuel.

En classe, il s’agit concrètement d’allumer un ordinateur et un vidéo-projecteur. Si toutes les classes n’en sont pas pourvues, il reste néanmoins que les établissements proposent au moins des solutions équivalentes (comme un ordinateur et un vidéo projecteur portables).

Pour ce qui concerne le poids des livres scolaires, la question peut donc se régler à la fois facilement et pour un coût négligeable (même si, à l’échelle d’une académie, quelques rares établissements sont encore à équiper).

Ne pas opter pour cette solution, alors même que l’équipement suffisant est présent, relève donc de la négligence pure et simple, littéralement « sur le dos » de tous les enfants.

Les cahiers

Même si le fameux cahier aux dimensions 24 x 32 est déconseillé par la circulaire ministérielle, certains enseignants continuent de le réclamer dans la liste des fournitures scolaires. La raison : il s’agit de pouvoir y coller des feuilles au format A4, c’est-à-dire des supports de cours préparés par l’enseignant mais qui pourraient très bien, moyennant un minimum de cosmétique, passer dans un cahier de format plus petit.

Que dire des enseignants réclamant des classeurs rigides et autant de feuilles de réserve, en plus des cahiers ?

Toujours est-il que l’un principaux facteurs d’alourdissement du cartable repose sur l’utilisation de cahiers, quel que soit leurs formats : en longueur d’année, la plupart de ces cahiers obligent les élèves à transporter autant de feuilles inutilisées dans la journée (et même parfois sur l’année entière). Le cahier, en soi, est un instrument bien encombrant puisqu’il consiste à trimballer des pages qui, par définition, sont inutiles chaque jour : à quoi bon promener les cours du mois dernier ou de la séquence passée ?

Là encore, il existe au moins une solution dont le seul prix à payer réside dans la mobilisation de quelques heures d’apprentissage et une surveillance un peu plus étroite : le parapheur (ou du moins un seul classeur souple et fin muni d’intercalaires). En pratique, il s’agit d’apprendre aux élèves à classer par matière les éléments de cours dans un parapheur général durant la semaine, puis classer l’ensemble à la maison dans des classeurs séparés (ou même un seul gros classeur). On peut aussi imaginer une évaluation spécifique en fin de trimestre où l’élève ramène exceptionnellement son classeur de la maison (pour rappel, ce classeur est même censé peser moins lourd que tous les cahiers confondus transportés chaque jour par l’élève).

Ce type d’apprentissage organisationnel fait partie des apprentissages et compétences demandés à chaque élève au collège. Il n’y a donc aucune contre-indication à ce que cette pratique soit systématique, bien au contraire.

Les autres fournitures

Quant aux autres fournitures demandées par les enseignants, elles sont tantôt nécessaires (comme l’équipement de sport) tantôt exagérées ou même hors de propos. Il en va ainsi des tubes de gouaches demandés à chaque séance d’Art Plastique, des supports de partition (type porte-bloc) jamais utilisés, etc. Les anecdotes ne manquent pas.

Les fausses solutions

Quelques collèges (c’est le cas de celui de mon fils) proposent des casiers. Généralement en nombre modeste, ces casiers sont parfois réservés au élèves de sixième demi-pensionnaires. S’ils permettent effectivement de stocker le casque de vélo et autres affaires non-scolaires, l’usage des casiers est en réalité une fausse solution pour deux raisons :

- dans une journée de cours, l’élève n’a pas la possibilité d’effectuer de multiples allers-retours d’un bout à l’autre du collège pour récupérer les affaires dont il a besoin,

- le problème du poids des cartables se pose moins à l’intérieur du collège (où le cartable peut très bien être posé à terre) qu’à l’extérieur sur le chemin du collège, car c’est bien là que les risques associés se déclarent : risque en santé (scolioses, troubles musculo-squelettiques), mais aussi en sécurité (essayez, par exemple, de faire du vélo avec un sac pesant 30% de votre propre poids…).

Quant au partage des manuels entre élèves, l’idée commune que les enseignants suggèrent régulièrement comme s’il s’agissait de la trouvaille du siècle, il ne résout qu’une petite partie du problème et encore, il repose sur l’organisation générale des élèves entre eux, alors même que l’organisation des enseignants entre eux pourrait résoudre beaucoup plus de choses.

De la négligence

Pour conclure, j’insiste sur ce point : si depuis si longtemps le poids des cartables n’a pas baissé et compte-tenu de son impact connu de tous en termes de santé publique, ce n’est pas seulement parce que les pratiques des enseignants ne sont pas adaptées, c’est parce qu’il y a un refus systématique de la part des enseignants de changer leurs propres pratiques au détriment des élèves. C’est une forme de maltraitance avérée. Car en effet comment expliquer que seuls certains établissements parviennent à faire les efforts organisationnels nécessaires alors que la majorité mène une politique de laisser-faire particulièrement condamnable ?

Il est temps de mettre fin à cette maltraitance inadmissible, parfois ignorée des parents car il existe peu de prévention, et pour cause : comment un ministère pourrait-il informer les parents qu’un cartable ne doit pas dépasser 10% du poids de l’élève, alors même que les enseignants encouragent, par leurs pratiques, au transport de sacs de plus de 30% de ce poids ?

01.02.2016 à 01:00

Windows into the soul

We live in an age saturated with surveillance. Our personal and public lives are increasingly on display for governments, merchants, employers, hackers — and the merely curious — to see. In Windows into the Soul, Gary T. Marx, a central figure in the rapidly expanding field of surveillance studies, argues that surveillance itself is neither good nor bad, but that context and comportment make it so.

In this landmark book, Marx sums up a lifetime of work on issues of surveillance and social control by disentangling and parsing the empirical richness of watching and being watched. Using fictional narratives as well as the findings of social science, Marx draws on decades of studies of covert policing, computer profiling, location and work monitoring, drug testing, caller identification, and much more, Marx gives us a conceptual language to understand the new realities and his work clearly emphasizes the paradoxes, trade-offs, and confusion enveloping the field. Windows into the Soul shows how surveillance can penetrate our social and personal lives in profound, and sometimes harrowing, ways. Ultimately, Marx argues, recognizing complexity and asking the right questions is essential to bringing light and accountability to the darker, more iniquitous corners of our emerging surveillance society.

Marx, Gary T. Windows into the soul: surveillance and society in an age of high technology. University of Chicago Press. 2016.

Lien vers le site de l’éditeur : https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo22228665.html

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD