20.03.2025 à 17:59

Guerre à « guerre » ≈068

Francis Pisani

Texte intégral (1759 mots)

Bonjour,

Un peu de nouveauté…

J’ajoute, à partir d’aujourd’hui, une rubrique consacrée à la guerre des mots et des idées : « Parlons Klash ».

Outre Myriades, elle apparaît aussi sur le nouveau site Aquarius.news nouveau media dédié à l’innovation civile au service de la défense et de la protection des citoyens. Une entreprise résolument européenne.

Voici comment je l’y présente:

Bonjour et bienvenue sur un champ de bataille où on perd, parfois, la vie et, trop souvent, la tête : la guerre des mots.

Mais attention : « Abandonnez toute certitude, vous qui entrez ici ».

On ne se baigne jamais deux fois dans le même mot. A nous d’en explorer la plexité (j’y reviendrai), les connexions, les réseaux de sens qu’anciens et nouveaux peuvent ouvrir, de s’y balader, d’en titiller les confins.

En bref, il faut se battre avec les mots, contre, pour et sans eux (ça arrive même aux clavitifs).

Parlons Klash!

« Guerre » ne veut plus rien dire

Chez nous, en Ukraine, la guerre est là.

A Varsovie, Berlin, Stockholm ou Chisinau, le mot est sur bien des bouches et dans bien des têtes. Elle guette, elle est proche, présente même.

Mais le mot n’a plus de sens. L’utiliser ne fait qu’augmenter la confusion, le brouillard qui l’accompagne toujours dirait-on en anglais (fog of war).

Le mot - pas sa réalité - ne veut plus rien dire.

Larousse le définit comme une « Lutte armée entre États »… « considérée comme un phénomène historique et social (s'oppose à paix) » précise Le Robert.

Ceux qui la font, Poutine, Netanyahou et plein d'autres, se gardent bien d’utiliser le terme qui les obligerait à respecter les règles du droit international.

Qui la déclare - George Bush contre la terreur et Macron contre la COVID - s’en prend à des problèmes que la guerre ne saurait résoudre et qu’on ne peut considérer comme réglés. « Une guerre peut prendre fin lorsqu'il y a reddition et capitulation de l'État vaincu » explique le site officiel Vie Publique.

L’Ukraine et la Russie sont donc bien « en guerre », même si l’agresseur ne le reconnaît pas. Destructions et victimes sont là pour en porter l’horrible témoignage. Mais l’invasion russe reste, officiellement, une « opération spéciale ».

Interrogez votre IA ou votre moteur de recherche préféré et vous verrez qu’à part trois conflits non conclus par des traités de paix, le monde ne connaît pas de guerre officielle en ce moment. Et pourtant, le nombre de conflits armés en cours s’élève à près de 60 pour le Peace Research Institute d’Oslo, à 110 selon la Geneva Academy.

Une piste : « conflagration »

Le Figaro nous donne une belle et courte histoire de la vie française du mot « conflagration ».

Désignant au départ - en 1690 - un « incendie de ville, le terme s’applique aujourd’hui à un « Conflit international de grande envergure ».

L’évolution s’explique par l’origine latine du terme. « Flagrare » veut dire brûler. Accompagné du préfixe con (ensemble) il indique plusieurs éléments brûlant ensemble.

Et c’est là que, pour moi, con-flagration prend toute sa force.

« Guerre » a l’énorme défaut d’être strictement binaire. Il y a, ou il n’y a pas, on est, ou on n’est pas en « guerre ». Or il s’agit toujours de dynamiques complexes dont on espère rendre compte en les disant « hybrides » ce qui ne fait guère avancer le schmilblick (un autre terme sur lequel je pourrais revenir…).

Reste l’adjectif. On peut dire d’une situation et, avec encore plus de pertinence, d’une dynamique, qu’elle est « conflagrationnelle ».

Qui se refuse à dire que l’Europe est déjà en « guerre » aura du mal à nier qu’elle vit une situation « conflagrationnelle ».

Ça suffit pour se préparer, pour se mettre au travail comme Aquarius.news nous y invite.

Maintenant.

Pauvre Tolstoï

Mais, implacable logique, le mot « paix » auquel on aspire dans toute situation « conflagrationnelle » est aussi peu utilisable et, peut-être, encore plus mensonger que « guerre ». Pauvre Tolstoï !

Diplomates et politiciens s’en gargarisent.

Dès qu’ils brandissent le terme nous savons qu’ils se et nous trompent.

Shooté aux réalités alternatives Trump la promet. Moquette.

Je vois mal une figure responsable promettant de « déflagrer » la zone entre la Russie et l’Europe, mais aussi le Moyen Orient, les mers de la Chine du sud, le Myanmar, le Soudan etc.

Peu vraisemblable… mais que ce serait bon d’entendre parler Klash…

Allez vite y faire un tour sur Aquarius.news et... abonnez-vous.

02.03.2025 à 09:46

Dire NON! comme Zelensky ≈067

Francis Pisani

Texte intégral (1110 mots)

Bonjour,

Difficile de s’y retrouver dans cette actualité secouée par une stratégie trumpienne fondée sur la la menace, le chantage, la peur qu’elles suscitent, sa gueule irascible, ses mensonges assassins.

Piégés par la confusion, minés par des années d’impuissance face à ce monde que nous voyons se détruire sans trouver comment l’améliorer, nous avons, à des degrés variables, tendance à nous réfugier dans le déni, la recherche d’un refuge loin de toute hypothèse nucléaire, ou la déprime.

Arrêtons.

Point n’est besoin d’avoir une réponse claire, de savoir quoi faire et avec qui.

Commençons par dire : NON! pour inverser la dynamique.

Comme l’a fait Zelensky dans le bureau ovale, au coeur de la Maison Blanche, à la face de Trump, au nez de Vance l’idéologue provocateur d’un président déstabilisé par la fermeté de son interlocuteur ukrainien qu’il pensait manipuler comme une marionnette.

Quel courage. Quel force. Et quelle intelligence.

Sa marge de manoeuvre étant proche de zéro il a joué la carte de la dignité contre celle du mépris.

En disant simplement NON!.

Position morale qui ne règle pas tout, mais bon début dont nous avions le plus grand besoin.

Commençons par dire : NON!

NON! est le premier mot de toute rébellion comme de toute innovation.

Galilée n’a pas commencé par affirmer : « Et pourtant elle tourne ». Tout a commencé quand il s’est convaincu du fait que, NON! le soleil ne tourne pas autour de la terre.

Les colons de Boston on dit NON!, en 1773, aux impôts exigés par le roi d’Angleterre, avant de participer, trois ans plus tard, à la déclaration d’indépendance des États-Unis.

De Gaulle a dit NON! au renoncement de Pétain avant d’organiser la participation des Français à leur libération.

Steve Jobs a dit NON! aux ordinateurs tristes et compliqués avant de lancer le Mac.

C’est en disant haut, fort et publiquement NON! que les femmes ont fait reculer le harcèlement sexuel.

etc., etc., etc.

Paradoxalement, dire NON! c’est prendre position contre le nihilisme, au sens où Nietzsche l’entend, c’est affirmer ses valeurs, s’affirmer face à l’impuissance.

Deux précautions malgré tout :

Tous les « NON! » n’ont pas le même sens… Le fait de protester, de refuser, de s’opposer m’est généralement sympathique. Mais il faut faire attention à ceux qui dévient le terme, pour protester contre les vaccinations par exemple.

Dire NON! ne suffit jamais. Il faut agir après, proposer, dialoguer… Sur de meilleures bases quand on a d’abord fait état de sa capacité et de sa volonté de refuser l’inacceptable.

Le NON! de Zelensky l’a-t-il affaibli ?

Certains analystes estiment que le président ukrainien est tombé dans un piège, qu’il n’a plus d’alternative et qu’il est maintenant condamné. En gros, qu’il a commis une erreur.

Le dialogue entre Trump et Poutine lui avait fermé toutes les portes.

Zelensky a pris des risques pour son pays et pour sa vie.

Mais son NON! a donné une chance aux dirigeants européens de se ressaisir plus vite qu'ils n'auraient souhaités.

Il nous a donné l’exemple.

Que pouvons-nous en apprendre ?

Adopter une position morale dans une situation critique peut sembler inutile.

C’est pourtant ce dont nous avons le plus besoin, ce qu’aucun autre dirigeant ne nous propose.

Tant de choses nous heurtent. Le sentiment d’impuissance nous bride. Qu’il s’agisse de la lutte contre la crise climatique, des attaques au Kärcher contre la biodiversité, de la protection sociale, de la fin du mois, de l’éducation des enfants ou de la réglementation des grandes fortunes ou de la BigTech.

Et nous avons tendance à repousser l’action faute de savoir quoi faire, ou d’y croire.

Commençons par un tout petit mot qui sort des tripes, que nous ne sommes pas seul.e.s à hurler et qui commence à nous engager.

Commençons par dire NON! à tout ce qui nous écoeure, nous dégoûte, nous scandalise, nous menace.

Et mettons nous à l’oeuvre.

Merci Monsieur le Président de l’Ukraine.

21.02.2025 à 12:37

Président, et si vous alliez à Pékin lundi ? ≈066

Francis Pisani

Texte intégral (2144 mots)

URGENT

Monsieur le Président,

Si vous voulez être écouté, ça n’est pas à Washington qu’il faut aller lundi, mais à Beijing.

Reprenant une formule chère aux innovateurs et aux startups que vous aimez je vous dis : « Et si… » vous aviez l’audace de renverser la table à votre tour ?

L’hypothèse : Si vous voulez qu’Europe et Ukraine figurent à la table des négociations Trump-Poutine, qu’elles aient une chance de participer aux décisions concernant leur futur, rendez visite à Xi (il trouvera sûrement un créneau dans son agenda).

Pourquoi ?

Parce que vous n’êtes pas assez fort pour faire bouger Trump en le suivant. Vous n’y gagnerez que mépris ;

Parce qu’il vous respectera si vous lui donnez la preuve que vous avez compris sa vision stratégique ;

Parce que vous pouvez négocier avec Xi sur des bases d’intérêts mutuels bien compris et donc en tirer quelque chose et marquer l’opinion mondiale avec un geste fort.

Détourner le chaos avec une poignée de main… Quoi de plus élégant ?

Songez à celle de Nixon et Mao en 1972. Et si la tête de ce président là ne vous reviens pas, pensez à l’impact de Kissinger sur son époque.

Ne regardez pas le doigt qui cache la lune

« Le deal pour les nuls », selon Trump, consiste à frapper fort, dérouter ses interlocuteurs, avant de se mettre à table.

Ses injures contre Zelensky n’en sont que la manifestation la plus récente, la plus ridicule si elle n’était des plus dangereuses quand on sait la façon dont Poutine règle leur sort à tous ceux qui le gênent un peu trop dès qu’ils sont moins protégés.

Comme les ingénieurs du chaos qui misent sur l’émotion pour masquer la vérité, ou comme les pickpockets qui vous bousculent d’un côté pendant qu’un acolyte vous vole de l’autre Trump vous (nous) choque pour s’assurer que nous n’aborderez que trop tard la seule question qui compte pour lui : l’affrontement Chine-États-Unis.

L’émotion est à son maximum. Nous ne pensons qu’au scandale et à la Russie oubliant ainsi qu’elle n’est qu’une puissance de deuxième ordre au niveau planétaire, malgré son arsenal nucléaire. Question qui pourrait être vite réglée dans les mois qui viennent par un nouvel accord entre Washington et Moscou.

En clair, et dans un premier temps, Trump est disposé à faire tous les cadeaux que Poutine lui demande… mais pas seulement parce que l’homme lui est sympathique, ni même parce qu’il est intéressé par les métaux stratégiques.

Tout cela est vrai, mais pas déterminant.

« Et si… » l’offre véritable de Trump à Poutine était de le sortir du piège géostratégique dans lequel il s’est lui-même jeté en envahissant l’Ukraine sans prévoir qu’elle résisterait.

« Et si… » dans ce billard à trois bandes, Trump cherchait à séparer la Russie de la Chine ?

Eurasie + Afrique : un Yalta gargantuesque… à 2

Maintenant que ses visions impériales pour le continent américain et le Groenland sont claires, Trump pourrait bien négocier le sort du reste de la planète : l’Europe, l’Asie et même l’Afrique. Aucune raison de se limiter si tout le monde marche et que Poutine est complice… pour de bonnes raisons.

Revenons à la surprise ukrainienne en février 2022 quand l’armée russe a échoué devant Kiev.

Le maître du Kremlin n’a rien trouvé mieux que de proposer son indéfectible amitié à Xi en échange d’une aide économique et militaire. Il livrait tout son front Est à son plus sérieux adversaire géopolitique. Car, comme le remarque l’ancien diplomate singapourien Kishore Mahbubani le 18 février dans la revue Foreign Affairs : « Quel est le principal rival stratégique de la Russie, l'UE ou la Chine ? Avec qui a-t-elle la plus longue frontière ? Et avec qui sa puissance relative a-t-elle tant changé ? Les Russes sont des réalistes géopolitiques de premier ordre. Ils savent que ni les troupes de Napoléon ni les chars d'Hitler n'avanceront à nouveau jusqu'à Moscou. » A fortiori, vous me l’accorderez, celles et ceux de l’Union Européenne.

Mais il ne s’agit pas que de l’Eurasie puisque l’ultime affrontement est planétaire. Pourquoi pas inclure l’Afrique pendant qu’on est à table. Maintenant que la France est hors jeu militairement, soutenir Poutine lui permettrait de faire intervenir une puissance expérimentée à moindre frais. Une coopération ne saurait être exclue. Et Poutine pourrait ainsi préserver l’accès aux richesses minières ouvert par l’ancien groupe Wagner.

Tout est dans la poignée de main

Que discuter avec Xi ?

Mahbubani conseille à l’Europe de pousser la Chine à participer au développement de l’Afrique afin de réduire les migrations qui lui posent problème. Pas une mauvaise idée venant d’un expert… Vous pourriez juste ajouter que l’expérience française suggère de ne pas être trop gourmand.

Appuyez vous sur la confirmation du soutien chinois aux accords de Paris abandonnés par Trump. Nos préoccupations sont assez proches en matière d’environnement et de crise climatique. Nos intérêts aussi.

Quant à l’intelligence artificielle, les perspectives sont immenses. Pékin a signé l’accord conclu au sommet que vous venez d’organiser. Coopérer pour le développement d’IA plus frugales (pensez au Chat de Mistral ou à DeepSeek ) que celles conçues à Silicon Valley intéresserait la pus grande part de l’humanité.

Mais n’allez pas trop loin. Je vous dis pourquoi dans une seconde.

Je résume :

Si vous faites ce que tout le monde attend de vous, ni l’Ukraine, ni l’Europe n’obtiendront quoi que ce soit de Trump qui ne joue pas, en fait, le match auquel il fait semblant de ne pas vous inviter (sic).

Surprenez le, Poutine et tout le monde, en demandant à votre pilote de commencer par Beijing. Cet impensable bien pensé vous mettra dans une position, enfin, de surprise et de force. A lui d’être déconcerté.

Vous hésitez, Monsieur le Président ? C’est compliqué ?

Pas tant que ça.

Pensez « image » plus encore que « substance ».

Serrez-lui la main… devant les caméras (vous savez faire) !

PS - Aux lectrices et lecteurs de Myriades : J’espère que ma note à Macron vous a fait sourire… et dites moi - dites « nous » - si vous pensez que l’idée mérite réflexion. Ajoutez vos conseils pendant que nous y sommes…

17.02.2025 à 11:24

Souveraineté m’a tuer ≈065

Francis Pisani

Texte intégral (3023 mots)

Bonjour,

Je commence cette chronique avec un petit sourire jouissif. Elle me permet en effet de m’en prendre « en même temps » à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon tout en égratignant Monsieur Macron soi-même.

De quoi s’agit-il ?

Du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle (IA) qui vient de se dérouler à Paris.

Mais pas sous l’angle de la tension (trop souvent binaire) entre l’innovation sans frein et contrôle politique voir sociétal. Sous l’angle de ceux qui en font une question de « souveraineté ».

Commençons par deux citations tirées de tribunes écrites par les deux leaders politiques évoqués plus haut et publiées le même jour (8 février) par Le Figaro.

« Le cœur des questions posées est dans la souveraineté sur les données et les usages qui en sont fait. »

« Avec une ambition politique forte, fière et souveraine, la France saura être à la hauteur du défi de l’IA. »

Je vous laisse deviner de qui chacune provient…

C’était clairement l’un des thèmes au coeur des discussions, notamment à propos de défense comme le montre Marion Moreau sur Hors Normes.

Mais le coeur de mes préoccupations dans ce post est le mot lui-même. Qu’on l’utilise encore me choque.

Un terme choquant et dangereux

Adjectif, le terme « souverain » désigne, selon le Robert online, celui ou celle « qui est au-dessus des autres, dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre » alors que le nom désigne un « Chef d'État monarchique ». C’est encore le cas deux siècles et demi après que la Révolution de 1789 a « tranché » la question du Roi de France, et transféré la notion au peuple alors menacé par d’autres suzerains européens.

C’est pourtant clair. « Souveraineté » semble être apparue sous la plume de Jean Bodin dans un livre publié en 1576 (il y a quatre siècles et demi) pour poser les fondements de la monarchie absolue.

Notion abstraite, elle est souvent invoquée pour commettre des crimes concrets, un concept Janus dans lequel Dr Jekyll se fait, une fois de plus, phagocyter par Mister Hyde.

C’est le cas quand l’Europe, ou la Chine, ferment leurs frontières pour se protéger de l’immigration ou de la Covid sans discuter des torts créés, quand Poutine l’invoque pour envahir l'Ukraine en prétendant qu'elle menace la Russie, quand Maduro (il n’est pas le seul) refuse tout observateur international pour mieux voler des élections. Et Trump ne fait pas mieux quand il lance des déportations massives et enferme des immigrés sans papiers dans son ancienne geôle pour terroristes. Il fait pire quand il menace d’étendre la « souveraineté » des États-Unis, au Canada, à Panama ou au Groenland.

On peut même,en dire, comme l’a écrit Yves Lacoste à propos de la géographie, qu’elle Sert, d’abord, à faire la guerre, qu’elle relève d’un discours idéologique masquant l'importance politique de toute réflexion sur l'espace. Ville ? Région ? Pays ? Qui veut se faire une idée des dynamiques en jeu doit ajouter à la prise en compte des « frontières » les flux qui transitent sur les routes, voies ferrées, lignes maritimes, pipelines et câbles sous-marins, entre autres.

Mais, quoique j’en rage, le terme est là. Il est ressenti comme essentiel par beaucoup, qui se sentent menacés par ce qui reste de globalisation comme par ces technologies numériques conquérantes dominées par de grandes puissances qui ne nous veulent pas que du bien.

Le piège est dans le mot lui-même : souverain « dont le pouvoir n’est limité par celui d’aucun autre. »

Et si on pouvait s’en éloigner, s’en passer ? Accepter enfin qu’il n’en est pas, qu’il n’en a jamais été ainsi…

Changer de métaphore

Moins chatouilleux sur l’origine du terme, de nombreux auteurs posent le problème depuis quelques dizaines d’année déjà, le philosophe allemand Jurgen Habermas comme le diplomate américain Richard Haas et plein d’autres. Leurs principales positions se déploient autour de trois axes :

Remise en question de l’importance des États-nations aujourd’hui menacés par la puissance croissante des méga-corporations de l’hyper capitalisme;

Interdépendance accrue du fait du rôle croissant des échanges en tous genres.

Multiplication des instances internationales plus ou moins contraignantes.

J’y ajouterais volontiers le rôle croissant joué par la société civile, mais la référence reste le contrôle, ou pas, exercé par des États à l’intérieur de murs.

« Le temps de la souveraineté absolue et de la souveraineté exclusive... est révolu ; la réalité n'a jamais correspondu à sa théorie » avait prévenu, en 1992, Boutros Boutros-Ghali, alors secrétaire général de l’ONU.

Peut-être pourrions nous essayer d’autres métaphores inspirées des espaces où l’on cause :

La table ronde (du conseil de sécurité);

La grande salle (de l’assemblée générale);

La hiérarchie est aussi problématique qu’évidente mais, ce qui compte c’est d’y exister, d’y participer. On gagne plus en étant à la table du dialogue et de l’éventuelle coopération qu’en fermant ses frontières.

L’organisation doit, certes, être modifiée pour en étendre la validité. Tout le contraire de ce que fait Trump en semant, à dessein, le chaos planétaire - ne s’amuse-t-il pas à dire qu’il est « cinglé » ? - pour mieux imposer son idéologie de puissance que nous pouvons commencer à décrypter… autour du même terme.

Le souverainiste

Sans affirmer qu’il s’agit de filiation, nous pouvons détecter trois « coïncidences » entre les actions du président américain et des courants de pensée connus.

Ce qu'il dit et fait colle avec la théorie de Carl Schmitt, philosophe nazi. Selon lui « La distinction spécifique à laquelle les actions et les motivations politiques peuvent être réduites est celle entre ami et ennemi ». Simple : au lieu de causer on cogne.

Ça s’insère dans une conception qualifiée de « souverainiste » - nous voici de retour à notre point de départ - des relations internationales. Elle consiste à refuser « tout enchevêtrement de règles ou de normes d'autrui qui pourrait limiter l'autonomie absolue d'un État à agir unilatéralement dans son propre intérêt » explique Nathan Gardels dans le magazine Noéma.

La notion va de pair avec le mercantilisme, théorie économique classique. Si vous êtes comme moi le mot nous dit quelque chose mais rien de précis. Je suis donc allé vérifier.

Il s’agit - la citation prise dans Wikipedia est irrésistible - d’un « courant de la pensée économique contemporain de la colonisation du Nouveau Monde et du triomphe de la monarchie absolue, depuis le XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle en Europe ». Elle conduira l’Espagne à l’anémie après la défaite de son « invincible Armada ».

La référence fera sourire celles et ceux qui ont lu mon billet 2034, roman réveil, dans lequel la prochaine conflagration commence par un affrontement maritime.

Nous n’en sommes pas encore là. Mais la logique « souverainiste » de Trump est clairement à l’oeuvre quand il menace d’écarter Ukraine et Europe de la table des négociations les concernant.

Un vrai défi si l’on songe, remarque Gardels dans Noéma, que « L'Union européenne sera la plus désavantagée dans ce nouveau voisinage mondial difficile puisqu'elle est fondée sur la dé-souverainisation de l'État-nation et qu'elle est jusqu'à présent incapable de devenir une puissance significative à l'échelle continentale ».

Rien de lui interdit de le re-devenir, sans renoncer aux leçons qu’elle a su tirer de sa propre histoire, pour s’imposer à la table de toute négociation dont son futur dépend.

Mais quel examen de conscience, quel travail à faire, quels dialogues à engager entre partenaires, et pas que !

Plutôt stimulants il me semble…

04.02.2025 à 08:18

Quand l’empire du milieu change de continent et l'IA d'échelle ≈064

Francis Pisani

Texte intégral (2424 mots)

Bonjour,

« La vraie guerre commence » écrit Jean-Michel Bezat dans sa chronique publiée sur le site du Monde le lundi 3 janvier. Je crois qu’il a raison et que ces quinze derniers jours nous donnent une idée de la façon dont les deux principaux acteurs s’y engagent, en termes symboliques, mais pas que.

Le style adopté par Trump pour son retour à la Maison Blanche et l’irruption au timing précis de DeepSeek, une intelligence artificielle chinoise, permet de se faire une idée de comment chacun des adversaires de la grande conflagration géopolitique de cet encore début de siècle (il s’annonce très long) entend passer à l’étape suivante de la confrontation.

Un autre Empire du milieu ?

Et si le monde venait de basculer, le « moyeu » changer de continent ?

Le pays se vivant comme « Empire du milieu » - immense étendue de terres centrée sur elle-même - est aujourd’hui le nouvel espace impérial conçu et dessiné par Trump2 qui rêve sans doute d’une Amérique « Great Again » pour quelques millénaires.

Ses appétits déclarés pour le Canada, le Groenland, Panama et les Philippines visent à mettre les États-Unis au centre d’une masse territoriale protégée par des limbes distantes du centre, auto suffisante en énergie, forte de ses percées en intelligence artificielle et dotée d’un marché permettant à ses plus grosses entreprises de s’enrichir à gogo.

En termes symboliques, la mainmise se manifeste par le changement de nom du golfe du Mexique en golfe de l’Amérique. Un pluriel aurait été plus élégant, surtout si on y ajoute la mer qui divise et réunit les Caraïbes et l’Amérique centrale, région que j’ai baptisée Bassin des Ouragans (Cuenca de los huracanes en espagnol) et à laquelle le Secrétaire d’État, Marco Rubio, consacre son premier voyage pour en marquer l’importance.

A l’inverse, la suspension de l’aide humanitaire au reste du monde montre le manque d’intérêt et presque le mépris qu’on a pour lui.

En se déplaçant, la notion « d’empire du milieu » conserve son sous-texte : tous ceux qui n’en sont pas sont des « barbares ».

La Chine module sa stratégie

Comme si elle voulait souligner ce renversement des rôles (que Trump ne se fasse pas trop d’illusions), la Chine a choisi le même moment pour lancer sur le marché DeepSeek, une mini intelligence artificielle ultra puissante qui a semé la panique à Silicon Valley comme à Wall Street.

La technologie pure n’est pas, ici, la partie la plus importante.

Les deux points à retenir pour les non-spécialistes sont :

Son ouverture. Elle est « open source » ce qui permet à qui veut de copier et adapter les processus utilisés ;

Sa frugalité. Son gros travail sur la qualité des algorithmes permet d’utiliser des chips moins chers et de consommer moins d’énergie.

Un tel modèle « remet en question les idées reçues sur les ressources nécessaires à la recherche et au développement de l'IA de pointe, ouvrant ainsi la voie à un écosystème de l'IA plus diversifié et plus inclusif » peut-on lire sur la newsletter The Sequence. Tout le contraire de la stratégie exposée en grande pompe le lendemain du retour de Trump à la Maison Blanche avec le projet Stargate reposant sur un investissement de 500 milliards de dollars sur 4 ans.

Pour Azeem Azhar, analyste britannique des plus pertinents, l’émergence d’une solution bien plus économe (en données, en puces et en énergie) était « attendue ». Toutes les innovations s'affinent entraînant ainsi une accélération dans son adoption. La surprise, selon lui, est que l’amélioration vienne de Chine.

À Trump qui dit, symboliquement, nous sommes si gros et disposons de tant d’argent que personne ne pourra jamais nous rattraper, une petite startup chinoise répond, ne vous affolez pas, nous faisons aussi bien qu’eux et mettons notre savoir faire à disposition de la terre entière.

C’est, côté américain, la puissance et la brutalité des Mixed Martial Arts, dont sont fans Elon Musk et Mark Zuckerberg, contre, côté chinois, une des multiples figures en esquive du Taï-Chi. Je vous laisse choisir entre deux noms de mouvements : « partager à égalité », qui me semble un peu optimiste, et « l’aigle se retourne en vol ».

Mais ne vous trompez pas il s’agit bien de guerres à de multiples niveaux. A peine DeepSeek est-elle devenue l’application la plus téléchargée sur l’AppStore, le site de la compagnie a été victime de cyber attaques malveillantes . Étatiques ou privées ? Les deux sont possibles. L’investisseur David Baverez nous l’a annoncé il y a près d’un an avec son livre Bienvenue en économie de guerre que je ne saurais trop vous recommander.

Guerre tous azimuts en fait.

Un monde en résonance

Force, puissance, brutalité, vous choisirez l’adjectif qui vous paraît le mieux adapté. J’y vois une pratique d’autant plus inquiétante qu’elle correspond à l’air du temps et que les pires s’y complaisent, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières.

Aux État-Unis mêmes, Trump s’en prend à ceux qui ne sont pas d’accord avec lui… anciens collaborateurs, juges ou médias. On commence à parler de coup d’État;

Poutine a ouvert le chemin en assassinant Navalny et en envahissant l’Ukraine;

Le gouvernement de Netanyahou a décidé de « refaçonner le Moyen Orient » quoi qu’il en coûte… aux autres.

Modi réprime les Musulmans indiens et Xi les Ouïgours, sans états d’âme.

Les petits en profitent. Kagame, le rwandais, se dépêche de leur emboiter le pas en envahissant une des régions les plus riches du Congo voisin. Qui aura le culot - ils n’en manquent pas pourtant - de le lui reprocher ?

Pas Trump, en tous cas, qui mène le bal en nous inondant de décisions dont le rythme de publications semble plus important encore que le contenu même. Un style de gouvernement que le philosophe hongkongais Jianwei Xun qualifie dans un article pour Le Grand Continent (et dans un livre) de « gouvernement par l’hypnose » ou « hypnocratie ». Un « système où le contrôle s’exerce non pas en réprimant la vérité, mais en multipliant les récits au point que tout point fixe devient impossible. »

23.01.2025 à 11:45

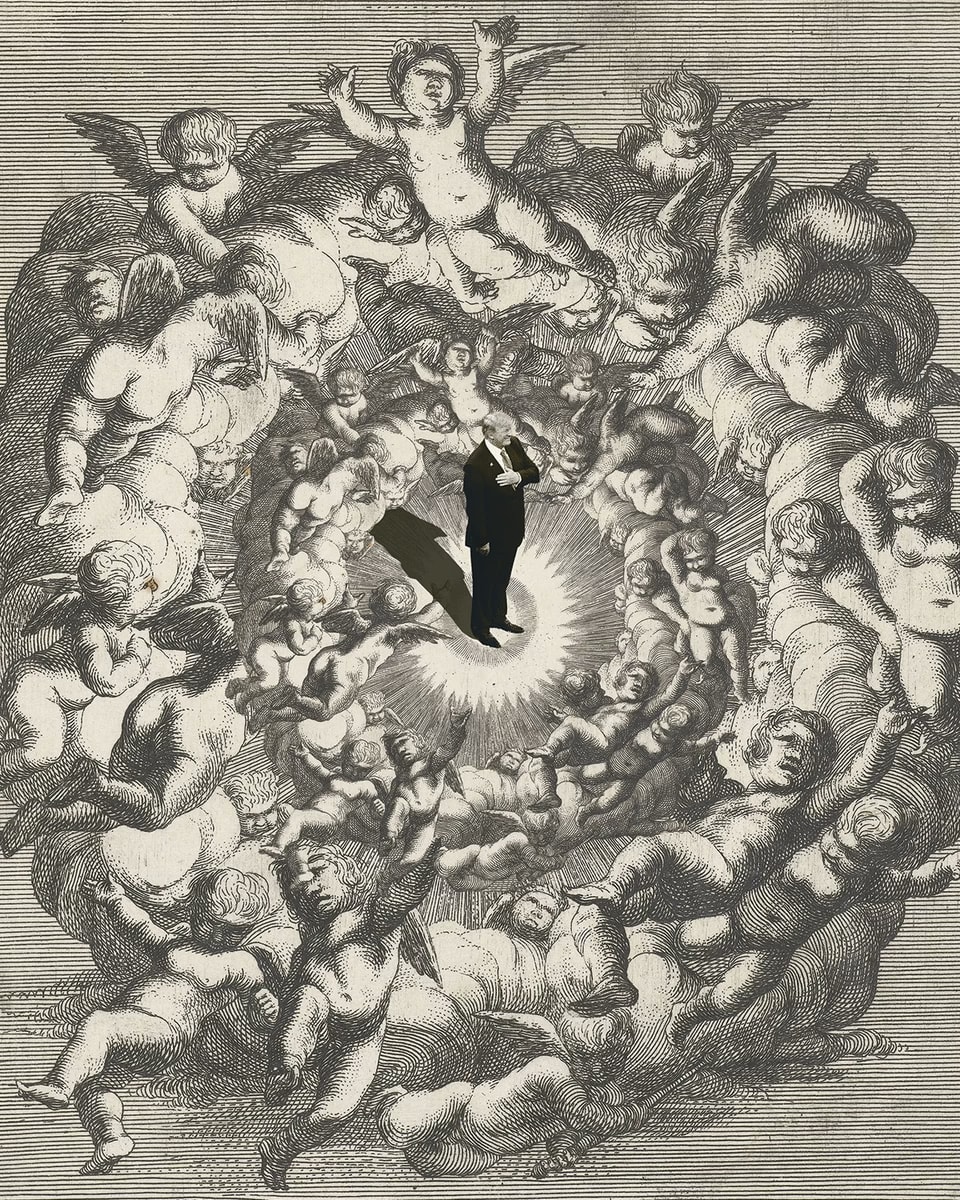

L’armée de Dieu de Trump ≈063

Francis Pisani

Texte intégral (2905 mots)

Impérial ! Autoritaire ! Dangereux ! Prometteur ! Historique ! J’en passe et des pires…

Malgré l’hyper couverture médiatique et le tintamarre des sonneries d’alarmes tirées de toute part, ce qui nous lisons, voyons, entendons et qui nous inquiète concernant Trump2 reste en dessous de la réalité.

La crainte sur laquelle j’attire votre attention aujourd’hui est, qu’en plus, il ouvre les portes à l’éclosion d’une religion fondamentaliste, en gestation depuis plus de 30 ans, et à son armée de croisés.

Connue sous le nom de Nouvelle Réformation Apostolique (NAR en anglais) elle représente une profonde transformation du christianisme américain et son adoption de positions de plus en plus radicales. Le mouvement qui attire des dizaines de millions de personnes de différentes confessions est celui qui croît le plus vite. Plus de 40% des chrétiens (y compris des catholiques) se retrouvent dans ses valeurs.

En « guerre » (le terme n’est pas de moi) depuis des années ces gens voient dans le « nouveau » président l’envoyé chargé d’accélérer le retour du royaume de dieu. Ils ont activement participé au soulèvement du 6 janvier 2020. Trump, Musk et le vice-président Vance y puisent tout le soutien qu’ils peuvent.

L’armée de dieu sort de l’ombre

L’article le plus complet sur la NAR (il n’y en a pas beaucoup) a été publié par The Atlantic sous le titre : The Army of God Comes out of the Shadows (L’armée de Dieu sort de l’ombre). Il est écrit par Stephanie McCrummen, prix Pulitzer (le plus prestigieux) pour ses travaux passés. Comme il est en anglais, et que l’accès est payant, je me permets de vous en signaler les points les plus importants.

Il commence par le récit d’une soirée de prières dans une étable en Pennsylvanie deux jours après la victoire électorale de Trump2. Une sorte de « war room » dans laquelle « Au moins une personne, et parfois des dizaines, avaient prié chaque minute de chaque jour pendant plus de 15 ans pour la victoire qui semblait maintenant à portée de main. Dieu était en train de gagner. Le Royaume arrivait. »

Radicale plus encore que conservatrice, la NAR se donne depuis 1996 pour mission de « construire le Royaume » ce qui veut dire, en termes clairs : « détruire l'État laïque avec des droits égaux pour tous, et le remplacer par un système dans lequel le christianisme est souverain. En pratique, le mouvement a mis toute la force de Dieu du côté de l’économie capitaliste de marché. »

Issu de cette mouvance et soutenu par J. D. Vance, un livre intitulé Unhumans (Non-humains), décrit les opposants politiques comme des « non-humains » qui veulent « détruire la civilisation elle-même ». Le livre affirme que ces « non-humains » doivent être « écrasés ». « Notre étude de l'histoire nous a amenés à cette conclusion : La démocratie n'a jamais réussi à protéger les innocents contre les non-humains », écrivent les auteurs. « Il est temps d'arrêter de jouer selon des règles qu'ils refusent. »

Certains chercheurs attentifs à l’évolution de ce mouvement y voient « le mouvement religieux le plus significatif du XXIème siècle », celui qui « fournit les fantassins pour démanteler l’état séculier ».

Dans un livre intitulé The Violent Take it by Force, Matthew D. Taylor, chercheur à l’Institut d’études islamiques, chrétiennes et juives précise que les leaders de la NAR ont été les « principaux architectes théologiques » de l’insurrection du 6 janvier 2021 dont les acteurs viennent d’être graciés et que leur « [Leur] ordre du jour [agenda en anglais] c’est maintenant Trump ».

Pourquoi c’est vraiment inquiétant

Nous aurions tort de sous-estimer le phénomène, comme le font trop de médias (à commencer par le New York Times), que cette dimension semble gêner.

Trump, qui se dit (il finira bien par le croire, si ce n’est déjà le cas) « miraculé » depuis l’attentat manqué auquel il a échappé, a toujours bénéficié du soutien des mouvements religieux les plus conservateurs. Cette fois, ça va plus loin.

Plus grave, parce que plus diffus et donc plus difficile à saisir, il doit une grande partie de son succès politique à la solitude des plus défavorisés, des hommes jeunes, d’un peu tout le monde. Or on n’a rien trouvé de mieux jusqu’à présent que les religions pour donner un sens de communauté.

Face aux difficultés que la nouvelle administration risque de rencontrer au moment de passer des promesses aux actes, recourir à une foi plus organisée et d’autant plus efficace qu’elle repose sur une structure non hiérarchisée en réseaux, risque d’être particulièrement tentante. Nous en avons vu un exemple lors de ce meeting perturbé où plutôt que de parler de son programme celui qui n’était alors que candidat s’est , tel un preacher, à bercer la foule au son, entre autre, d’Ave Maria.

Une telle évolution peut parfaitement convenir aux géants de la tech algorithmique qui privilégie l’émotion, donc la montée aux extrêmes et s’accorde à merveille avec la fragmentation et les cassures du monde. Ces géants qui le soutiennent à fond et viennent de manifester leur allégeance.

Un 21ème siècle fondamentaliste ?

Revenons, pour conclure, à la fameuse phrase attribuée à Malraux selon laquelle il aurait dit « Le 21ème sera religieux ou ne sera pas ». Une phrase qu’il a, lui-même maintes fois contesté préférant le terme « spirituel » voir « mystique » (nous y sommes).

Le vrai sujet semble être la forme que prennent les différentes fois.

Le nombre de croyants tend à se réduire. C’est inégal, bien sûr, mais c’est globalement vrai, notamment aux États-Unis. En 1991, 6% des Américains se déclaraient non-religieux. Ils sont 30% aujourd’hui. Mais ceux qui restent sont de plus en plus intolérants, extrémistes, violents…

Le monde est divisé, selon eux, en bons (qui partagent la même croyance) et en méchants (tous les autres). Les premiers s’arrogent vite le droit de tuer les seconds. C’est d’autant plus grave qu’ils se mêlent de plus en plus de politique, souvent manipulés par ceux dont c’est le métier. Guerres de religions et conflits politiques s’entremêlent.

On le voit dans le monde musulman mais pas que, et loin de là. Les forces soutenant le gouvernement de Netanyahou (qui a participé à un évènement de la NAR) en Israël et celui de Modi en Inde jouent cette carte.

Plus choquant encore au vu de la perception dominante que nous avons d’eux, même des bouddhistes se sont engagés sur cette voix (dans le massacre des musulmans au Myanmar).

Je crains que le 21ème siècle ne soit intolérant et violent. La technologie y contribue. La fragmentation (ou les cassures) du monde aussi. Ainsi que la méta-mutation dans laquelle nous sommes engagés sans savoir vers quoi elle nous entraîne.

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD