Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

05.01.2025 à 11:47

Merde alors (puis, merde) – oser parler franchement de ce que nous faisons de nos inévitables merdes

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3181 mots)

En octobre 2023, nous avons organisé une conférence internationale à SOAS qui a réuni des shitologues autoproclamés du monde entier. Intitulé avec goût « Merde Alors ! , notre conférence était organisée par le Centre d'études sur l'alimentation de l'école. Le programme était totalement interdisciplinaire et montrait clairement que la merde, dans toutes ses ramifications, était une question de préoccupation mondiale et de diplômes universitaires respectables.

Nous avions choisi le titre « Merde Alors ! parce que l’objet de nos études était littéralement inavouable dans une société polie. Pourtant, il était clair que nos interlocuteurs préféraient qu’on traite de merde. C'est pourquoi le lancement de ce volume à Londres a lieu en même temps qu'un événement festif spécial. Après discussion entre les participants à la conférence de 2023, la décision a été prise de créer une Journée mondiale de la merde, qui serait célébrée chaque année le 18 novembre. Le choix de la date est motivé. Elle arrive un jour avant la Journée mondiale de l'assainissement, désormais consolidée, instituée par les Nations Unies, le 19 novembre. Dès le premier jour, les problèmes sont identifiés ; le deuxième jour, les solutions sont explorées.

L’objectif de la Journée mondiale de la merde est avant tout de donner un nom à l’innommable et de le mettre en lumière comme un sujet propice au discours académique et activiste ; et deuxièmement, ouvrir toute la gamme des problèmes et des possibilités qui se posent à notre époque autour des questions excrémentives.

Des questions merdiques

Lorsque vous vous asseyez et commencez à cartographier la kagophobie dans notre société, toutes sortes d’histoires commencent à émerger. La collègue qui ne fait que chier dans sa propre salle de bain ou dans celle d'un ami très proche. L'autre, dont les fesses n'ont pas touché la lunette des toilettes depuis trois ans. Et l'amie qui a accompagné sa fille de cinq ans à son premier jour d'école. La petite fille a dit au professeur qu'elle voulait faire caca. La mère a été appelée après l'école et lui a dit que ce mot ne devait pas être utilisé et que l'enfant devait dire « caca » ou « numéro deux ».

Mais le capitalisme n’a pas peur des conneries. Depuis deux ans, les usagers du métro de Londres sont quotidiennement assaillis par des affiches à la con. La première était la campagne « Poonami » créée par Pampers Diapers, une figure bleue macabre géante d'une crotte entassée avec des yeux effrayants et fixes. Grand-mère ne fait plus de baby-sitting car la couche du bébé n'était pas étanche. La seconde, plus récente, exploite le fait que les Anglais sont une nation d’amoureux des chiens. La société Fresh commercialise à grande échelle une nouvelle marque de nourriture pour chiens à base de légume citrouille. Présentant le dos d'un chien, les publicités appellent le produit « The Poo-Improver » et constituent une solution contre la constipation du chien. Les clients se voient même proposer une version canine de la célèbre « Bristol Tabouret Table » pour surveiller le comportement de leurs chiens au quotidien. Il s'agit d'un tableau graphique montrant les différentes formes et consistances des crottes humaines, développé spécifiquement pour les médecins par l'hôpital universitaire de Bristol.

Même les grandes entreprises s’intéressent à la façon dont vous vous essuyez les fesses. Les experts en études de marché se souviennent de la psychose du papier toilette – achat de masse en panique – qui s’est produite au début du confinement dû au Covid. La société australienne « Who Gives a Crap » a lancé une grande campagne de vente de rouleaux de papier toilette au Royaume-Uni, une partie des bénéfices étant censée être reversée à des œuvres caritatives de développement du tiers monde. Et pendant un certain temps, les magnats ont commercialisé des lingettes humides, conçues sur mesure pour les musulmans britanniques soucieux de se conformer aux préceptes islamiques concernant le lavage à l'eau. (Les lingettes humides ont ensuite été interdites par le gouvernement parce qu'elles obstruaient les égouts du pays.)

La guerre à Gaza nous a donné l’occasion de transformer la merde en arme : le premier objectif de l’assaut israélien sur les territoires palestiniens était de toucher les installations d’égouts et d’assainissement, créant ainsi une crise de défécation devenue depuis horrible, avec des maladies de toutes sortes. Même dans les relations internationales, la merde suscite des inquiétudes. Au cours de l’été 2023, les journaux regorgeaient d’histoires sur la façon dont les compagnies d’eau privatisées de Grande-Bretagne déversaient des eaux usées brutes dans nos rivières, empoisonnant ainsi la faune et les baigneurs. Cela menaçait de déclencher une guerre transmanche, les ostréiculteurs du nord de la France affirmant que leurs parcs à huîtres soigneusement préservés étaient menacés par la pollution.

Les Français aiment le faire au sens figuré. Lors des grèves générales de 2023 contre la politique des retraites du président Macron, des villes partout en France ont été placardées d'affiches indiquant « Nous sommes dans la merde ». Mais la question est également devenue matériellement urgente. A l’approche des Jeux olympiques de 2024, le président Macron a promis d’assainir la Seine, jusqu’ici impénétrable, pour que les compétitions de natation puissent s’y dérouler. Il a même proposé de se baigner lui-même dans la Seine, pour démontrer sa propreté. Mais il a dû abandonner son projet lorsque des militants ont lancé un site Internet appelant les Parisiens à faire caca dans la rivière en guise de protestation contre son gouvernement.

Toilettes publiques

Il est intéressant de noter que la dernière fois que la conscience de la merde s’est manifestée en Grande-Bretagne, c’était sous le régime Thatcher. À cette époque, la gauche était si complètement dépossédée de son pouvoir que les conversations au dîner se concentraient avec insistance sur le scandale des crottes de chiens dans les rues, la seule chose sur laquelle la gauche pouvait exercer son pouvoir.

En Inde cependant, la merde a été un enjeu électoral majeur, avec la campagne du Premier ministre Modi contre la « défécation à l'air libre ». Le manque de toilettes publiques oblige les pauvres à faire leurs besoins dans la rue. Une récente vidéo parodique montre un énorme réservoir d'eau, avec un canon monté et des opérateurs masqués, traversant les rues d'une grande ville. Dès qu'ils voient quelqu'un pisser contre un mur, ils le frappent avec le canon. L'intention est humoristique, mais elle pose une vraie question : si les gens pissent dans la rue, à qui la faute, les pauvres ou les pouvoirs publics qui n'agissent pas ?

A Londres, on déplore la disparition de ces temples de cuivre, de laiton et de marbre qui constituaient les services publics de la ville. À Cambridge, qui abrite l'université la plus grande et la plus riche du monde, si vous voulez vous soulager et ne pas faire partie de l'élite privilégiée du collège, vous devez endurer une série de trous de pisse minimalistes à la gare routière locale, où la puanteur est si puissant qu'il nécessite un masque à gaz. Et en Finlande, comme le rapporte notre amie shitologue Justyna :

« Toutes les toilettes publiques devraient être gratuites !!! J'ai remarqué que les chiens ont plus de liberté ! Ils peuvent faire pipi n'importe où ! Mais si je fais pipi dans le parc, je dois payer une amende ! Où est la justice ? Dans certains endroits, les toilettes coûtent une livre ! Et en Finlande, vous ne payez que par carte de crédit ! Je n'avais pas de carte de crédit, seulement du liquide, donc j'ai dû me faufiler pendant que quelqu'un sortait des toilettes !

Ce n'est pas drôle. C’est un sujet de grave préoccupation sociale. Les personnes âgées, les pauvres et les sans-abri de nos villes sont contraints de suivre des régimes de rétention d'urine nocifs pour le corps humain. Et – comme l’a documenté le projet OVERDUE en Afrique – les tabous liés aux toilettes sont profondément liés au genre. Ils touchent les femmes de manière disproportionnée par rapport aux hommes. Pour donner un petit exemple : en 2021, au Centre pour femmes de la « jungle » migrante de Dunkerque, dans le nord de la France, des bénévoles ont remarqué que des couches jetables gratuites étaient également demandées par les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Il s’est avéré qu’elles voulaient des couches pour elles-mêmes parce qu’elles avaient trop peur d’aller aux toilettes la nuit par peur d’être attaquées ou violées.

Assez bon pour manger

Toutes les cultures ne se méfient pas de la merde. Comme le dit un proverbe marocain, « la merde des uns est la fabrique du bonheur des autres ». Alfred Jarry propose une perspective amusante sur ce sujet dans son Ubu Roi :

Père Ubu : Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné ?

Capitaine Bordure : Fort bien, monsieur, sauf la merdre.

Père Ubu : Eh ! la merdre n'était pas mauvaise.

Mère Ubu : Chacun son goût . [1]

Aristophane est tout aussi franc. Dans sa pièce Peace, deux serviteurs broient un grand bol de merde pour nourrir le bousier que leur maître a acheté pour voler vers le ciel et parler aux dieux. Il exhorte le public à ne pas chier ni péter pendant les trois prochains jours, au cas où le scarabée serait distrait de sa mission.

Gulliver, au cours de ses voyages, s'est retrouvé à rencontrer les corps sales et remplis d'excréments de Yahoos. A Lilliput, Gulliver chie sur le sol de sa maison lilliputienne et pisse sur le palais en feu des Lilliputiens. Jonathan Swift nous livre « Celia Caga » – quelle découverte littéraire ! Et les mignonnes de William Burroughs se balancent aux lustres et merdent sur les gens. De même et ibidem : « Un coprophage demande une assiette, chie dessus et mange la merde en s'écriant : 'Mmmm, c'est ma riche substance' ».

Selon un commentateur, c’est Martin Luther qui se faisait les intestins dans la tour des latrines du monastère qui nous a donné l’éthique protestante. Et puis, alors qu'il sentait la mort approcher, il dit : « Je suis comme une merde mature et le monde est une crotte géante. Nous allons probablement bientôt rompre tous les deux." Il se défend du péché en jetant de la merde au diable. Et bien sûr, nous devons nous rappeler les racines et les origines de notre civilisation actuelle dans l’interprétation freudienne : Argent – merde – accumulation – capitalisme.

La merde dans nos rivières

Je dois déclarer un intérêt personnel pour les questions merdiques. À Pâques, j'ai reçu une dose de la bactérie Escherichia coli en mangeant des huîtres crues dans une rivière du Devon. Le corps fait un travail remarquable pour évacuer les substances indésirables du dos. Trois jours qui méritaient une étude scientifique, pour ne pas dire philosophique. Cependant, le fait marquant était que j'avais mangé des choses qui sortaient des fesses de quelqu'un. Comme l'ancien rameur d'Oxbridge l'a découvert en pagayant sur le cours supérieur de cette rivière, c'est assez facile à faire ; il y avait, rapporta-t-il, des crottes humaines flottant dans l'eau. South West Water a pour politique de rejeter les eaux usées humaines brutes et non traitées dans la rivière en cas de fortes pluies.

En conséquence, les bancs de coquillages de la rivière ont été déclarés les plus pollués du pays et la South West Water a été mise en cause. Demandez à Barry Sessions, le dernier ostréiculteur de la rivière, ce qu'il pense de tout cela. L'Agence de l'Environnement vient de fermer son exploitation ostréicole (« mesure de précaution hivernale ») et il risque de perdre ses moyens de subsistance. Comme le souligne l’auteur, le problème ne vient pas des huîtres, mais des gens qui permettent que ces déchets soient déversés dans nos rivières.

En regardant les rivières anglaises – propriété de la Couronne – et les immondices dont elles regorgent, on pourrait réfléchir aux paroles du maître de la shitologie et du plus prolifique des scatologues, William Burroughs :

Que Dieu sauve la Reine et un régime fasciste… un fascisme flasque et édenté, bien sûr. La Reine stabilise l’ensemble des toilettes lavabos et maintient au sommet une petite élite de riches et de privilégiés. Les Anglais sont devenus mous dans les toilettes. L’Angleterre est comme une bête frappée, trop stupide pour savoir qu’elle est morte. Il s’enfonce sans gloire dans ses propres déchets, les réactions négatives et le karma négatif de l’empire .

Et pendant ce temps-là, nous nageons parmi les crottes flottantes...

Personne ne peut nous dire que la merde n'a pas d'importance. Et c'est pourquoi nous publions les actes du colloque [2] . Notre mission, en bref, est d'encourager nos lecteurs à un esprit d'audace, d'exploration et d'expérimentation sur ces questions.

Il a fallu 12 mois de travail pour préparer ce livre. Les objets ont été collectés assidûment, un processus qui impliquait quelques coups de fouet. Ils étaient introduits dans la machine de montage, où ils pénétraient dans l'intestin interne pour être rendus digestibles. Il est maintenant temps d'appuyer sur le bouton et d'envoyer le livre à l'imprimeur. Le sentiment et la satisfaction, si vous me pardonnez, sont ceux d'un grand vous savez quoi.

Pour conclure, nous pouvons seulement dire que nous espérons que ce volume vous apportera du plaisir et un certain intérêt académique. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger ici des chapitres individuels de notre site Web .

Vous y trouverez également des détails sur notre prochaine SOAS Shit Conference. Il est prévu pour fin octobre 2025 et sera hébergé par le Food Studies Centre de SOAS et la Bartlett Development Planning Unit (DPU) de l’University College London (UCL). Nous espérons vous y voir.

PS : Une note supplémentaire. Pour ceux qui pensent que les questions sur la merde sont à distance de sécurité de notre vie personnelle, nous pourrions ajouter que lors de l’épidémie de Covid, les autorités de l’État ont découvert que la surveillance des merdes dans les réseaux d’égouts constituait un moyen utile d’identifier les agents pathogènes à la source. Puis ils se sont vite rendu compte que cette technique pouvait être appliquée à d’autres problématiques, par exemple la consommation de drogues chez les étudiants en résidence universitaire. En bref, le long bras de l’État s’étend, via le réseau d’égouts, jusqu’à vos toilettes personnelles.

Ed Emery

REMARQUES

[1] (trad.) Père Ubu : Alors, capitaine, avez-vous bien dîné ?

Capitaine Bordure : Très bien, monsieur, sauf la merde.

Père Ubu : Eh bien, cette merde n'était pas mauvaise.

Mère Ubu : À chacun son goût.

[2] Ed Emery (éd.), The SOAS Shit Reader : Actes de la conférence 'Merde Alors ! – Une conférence interdisciplinaire sur les excréments, passé, présent et futur , SOAS, Université de Londres, 21-22 octobre 2023, Red Notes, Londres, 2024

17.11.2024 à 18:52

Quand la langue déraille : Olivier Mannoni contre les langues brunes

L'Autre Quotidien

Texte intégral (948 mots)

La provocation n'est plus ce qu'elle était. Naguère, elle servait à faire sortir le loup du bois, à obliger des personnes ou des opinions à se sentir attaquées et donc à monter au front. La provocation appelait le dialogue sous forme de conflit. Elle aimait l'excès, voire la mauvaise foi, mais obéissait à une stratégie indéniable. Provoquer les extrêmes, provoquer les mous, bref, remuer/bousculer.

Cette période semble terminée. Désormais, la provocation ne cherche plus à faire sortir ses cibles de leurs gonds, car il n'y a plus de gonds; désormais, la provocation n'a plus qu'un seul objectif: vérifier que la réaction soit tarde, soit n'arrive pas, soit n'est pas à la hauteur, autrement dit, elle essaie de pousser toujours plus loin le bouchon. On comprend donc à quel point l'extrême droite en raffole. Aller toujours plus loin dans l'absurde, l'ignoble, le faux ou le stupide. Et se délecter de voir que plus c'est gros, plus ça passe. Ce qui compte ce n'est plus l'éventuelle (et médiocre réaction) mais la seule valeur de la provocation. La provocation prouve qu'elle peut provoquer, et ça suffit.

Prenez Onfray. Ayant appris que la SNCF refusait de faire la promo du livre de Bardella, il ose une analogie aussi bête que basse en disant que les syndicats ferroviaires de gauche n'avaient pas franchement sauvé les Juifs pendant la guerre. La provocation se loge ici dans un étrange étonnement: Pourquoi, nous dit-il, sincèrement stupéfait, les agents de la SNCF ont-ils sympathisé avec la machine de guerre nazie, mais refuse aujourd'hui de tapisser les murs des gares avec la tête de Bardella?

On ne sait plus si Onfray accuse Bardella d'être nazi ou s'il reproche aux agents (de gauche) de la SNCF d'avoir favorisé la Shoah. Ou alors il veut nous dire que Bardella est comme un train s'enfonçant dans la nuit et le brouillard. Ou alors il veut dire que puisqu'ils ont laissé faire les Nazis, il n'y a pas de raison pour qu'ils interdisent d'affichage Bardella? Onfray a visiblement un problème d'aiguillage dans ce qui lui sert de pensée. Il cherche sans doute juste à épater avec de la pâtée verbale. Reconnaissons que son raisonnement se mord une queue qui peine à se dresser bien haut. Son "propos" se présente comme un argument alors qu'il n'est qu'une insulte.

Le mieux, si on veut comprendre d'où viennent de telles déclarations fétides, c'est de lire l'essai d'Olivier Mannoni, Coulée brune, un ouvrage dans lequel le grand traducteur qu'est l'auteur s'attache à pointer la filiation entre la langue du Troisième Reich et ses avatars contemporains, en passant par Sarkozy, Macron, la dérive fasciste des Gilets jaunes, les délires des antivax et les culbutes des complotistes jusqu'à ces dangereux pitres que sont Hanouna, Soral et consorts. Vider le langage de toute substance, tordre la grammaire, vriller la logique, affirmer le faux, se lâcher dans l'odieux et l'ordure, faire passer une crasse provocation pour de l'antique indignation.

Que fleurissent mille couvertures du livre de Mannoni dans nos gares! Qu'on l'enseigne au lycée ! Et qu'on arrête de tendre des micros aux bouche-dégoût.

__________________________

Claro, le 18/11/2024

Olivier Mannoni, Coulée brune – comment le fascisme inonde notre langue, éd. Héloïse d'Ormesson, 16 euros

01.10.2024 à 19:34

Franco Bifo Berardi : Destin manifeste, effondrement de l’occident et guerre en vue

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3934 mots)

Jull Takaliuang, coordinateur du groupe d'îles Save Sangihe, luttant contre la mine d'or © Save Sangihe island

Récemment, en parlant de la défaite de Kaboul, il m'est arrivé d'écrire que les USA sont finis, car le pays n'a pas de président, puisque Biden, s'il a jamais existé, a été anéanti par la gestion de la retraite d’Afghanistan. Car il n'y a pas un peuple mais deux et en guerre les uns contre les autres. Parce que les alliés fondent, parce que la Chine est en train de gagner la bataille diplomatique et aussi la compétition économique.

C'est vrai, mais j'ai oublié quelque chose qui n'est pas secondaire : l'Amérique est aussi un complexe techno-militaire doté d'un pouvoir destructeur capable de détruire la planète et d'éliminer l'humanité non pas une mais plusieurs fois. Et il se rend aussi capable d'initier l'évacuation d'une petite minorité d'humains de la planète Terre, pour aller là où personne ne sait.

La défaite afghane marque le tournant d'un processus de désintégration de l'Occident dont les signaux se sont accumulés au cours des deux dernières décennies.

Ici, j'utilise le mot Occident pour désigner une entité géopolitique qui correspond au monde culturel judéo-chrétien (et inclut donc la Russie elle-même).

Peut-être que le capitalisme est éternel, (hypothèse à vérifier si nous avons le temps mais je ne pense pas que nous le ferons). L'Occident ne l’est pas. Et malheureusement le complexe techno-militaire dont l'Occident dispose, et qui continue de s'alimenter malgré sa capacité à surexploiter, ne répond pas à la logique du politique, mais est un automatisme qui répond à la logique de la dissuasion qui avait autrefois un bipolaire et symétrique alors qu'après l'effondrement de l'URSS, elle a un caractère multipolaire, asymétrique et donc interminable. Par ailleurs, le complexe techno-militaire est aussi une puissance économique qui doit produire la guerre pour se reproduire.

C'est pourquoi l'effondrement de l'Occident ne doit pas nous mettre de bonne humeur, ou du moins pas tant : l'effondrement de l'Occident ne sera pas un processus (presque) pacifique comme le fut l'effondrement de l'empire soviétique entre 1989 et 1991. . . .

Avant de s'effondrer, l'Occident pourrait effacer le monde non pas parce que le cerveau politique atteint d'une nécrose évidente le décide, mais par automatisme. L'Italie, malgré l'article 11 de la Constitution, et bien qu'étant une puissance militaire de second rang, ne dispose que de 15 avions anti-incendie, alors qu'elle dispose de 716 avions de combat. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi l'Italie investit-elle énormément dans un avion de chasse appelé Tempest, avec l'Allemagne et l'Angleterre ?

Ouais pourquoi?

Maintenant, après une nouvelle défaite que l'Occident (OTAN, USA, Europe) a subie dans une guerre conventionnelle, il est naïf de penser que l'Occident renonce à la guerre.

Par conséquent, l'Occident sera bientôt conduit dans une guerre non conventionnelle.

Le capitalisme n'est plus en mesure de permettre la reproduction de l'humanité, l'expansion a atteint son apogée et désormais la valorisation capitaliste se fait essentiellement par l'extraction de ressources physiques et nerveuses désormais au bord de l'épuisement, et par la destruction de l'environnement physique planétaire. À ce stade, deux perspectives s'ouvrent : celle de la dissolution du capitalisme et l'établissement progressif de communautés sécessionnistes autonomes, égalitaires et frugales. Ou la guerre. Ou plus probablement les deux points de vue en même temps.

Ce qui est certain, cependant, c'est l'incapacité de l'Occident à accepter ce qui est désormais son destin manifeste : déclin, dissolution, disparition.

Le suprématisme nazi-libéral

L'effondrement de l'Occident fait partie de certains processus que l'on peut désormais distinguer à l'œil nu : le premier est l'infertilité croissante des peuples du nord du monde (en 50 ans la fertilité des hommes s'est effondrée de 52%). Que cela soit dû, comme le soutient Sarah Swan dans son tout récent livre Count Down, à la diffusion des micro-plastiques dans la chaîne alimentaire, et aux troubles hormonaux causés par les micro-plastiques, ou que cela soit dû au choix plus ou moins conscient des femmes de ne pas donner naissance à des victimes d'un incendie mondial qui se propage rapidement n'a pas d'importance.

Le second processus est l'émergence de puissances capitalistes anti-occidentales (la Chine) qui pour des raisons inscrites dans la formation psycho-cognitive s'adaptent plus facilement à la dynamique de l'essaim avec laquelle l'individualisme occidental entre en conflit. (voir à ce propos le livre de Yuk Hui récemment publié en italien par Nero edizioni sous le titre Cosmotecnica ).

Le troisième est la crise mentale, le mépris de soi et la pulsion suicidaire de la population blanche, incapable de faire face à la grande migration qui est une conséquence de la colonisation à l'ère de la mondialisation, et qui par vagues successives sape l'ordre mondial. (Peut-être vaudrait-il la peine de relire et de mettre à jour certaines des considérations de Mao Tse Tung et Lin Piao sur les périphéries entourant et étranglant le centre).

La population européenne est incapable de faire face à la migration car elle défend bec et ongle le privilège des blancs et refuse de reconnaître la nécessité d'un retour des ressources volées et d'une acceptation inconditionnelle. Il est clair que ces deux conditions - restitution et acceptation - ne sont pas compatibles avec le maintien du privilège colonial qui, loin de se retirer, n'a cessé de se renforcer.

La gauche européenne a toujours refusé d'admettre le caractère radical de ce grand phénomène migratoire, elle en a minimisé la force perturbatrice, lorsqu'elle n'a pas embrassé les positions de la droite, comme dans le cas de la politique libyenne de Minniti et de la lâcheté du Parti Démocrate sur la question du doit du sol.

L'Occident résiste donc au déclin inévitable, et cette résistance se manifeste avec le renforcement des mouvements néo-réactionnaires, la réponse identitaire des peuples dominants que nous identifions comme l'Occident.

Achille Mbembe définit cette défense agressive du privilège blanc par l'expression "eurocentrisme tardif".

« À notre époque, il est clair que l'ultranationalisme et les idéologies de suprématie raciale connaissent une renaissance mondiale. Ce renouveau s'accompagne de la montée d'une extrême droite dure, xénophobe et ouvertement raciste, qui est au pouvoir dans de nombreuses institutions démocratiques occidentales et dont l'influence se fait aussi sentir au sein des différentes strates d'une même techno-structure. Dans un environnement marqué par la ségrégation des mémoires et leur privatisation, ainsi que par les discours sur l'incommensurabilité et l'incomparabilité de la souffrance, la conception éthique du prochain comme autre soi ne tient plus. L'idée d'une ressemblance humaine essentielle a été remplacée par la notion de différence, prise comme anathème et ban... Des concepts tels que l'humain, la race humaine, l'humanité ont peu de sens, même si les pandémies contemporaines et les conséquences des combustions en cours sur la planète continuent de leur donner du poids et du sens.

En Occident, mais aussi dans d'autres parties du monde, on assiste à la montée de nouvelles formes de racisme que l'on pourrait qualifier de paroxystiques. La nature du racisme paroxystique est que, de manière métabolique, il peut infiltrer le fonctionnement du pouvoir, de la technologie, de la culture, de la langue et même de l'air que nous respirons. Le double virage du racisme vers une variété techno-algorithmique et éco-atmosphérique en fait une arme de plus en plus meurtrière, un virus.

Cette forme de racisme est qualifiée de virale car elle va de pair avec l'exacerbation des peurs, dont et surtout la peur de l'extinction, qui semble être devenue l'un des moteurs de la suprématie blanche dans le monde.

( Notes d'Achille Mbembe sur l'eurocentrisme tardif )

Plutôt que l'eurocentrisme tardif, je préfère appeler le mouvement réactionnaire actuel : “suprématisme nazi-libéral”, car le privilège colonial est la jonction entre le darwinisme social libéral et les politiques d'extermination d'Hitler : la sélection naturelle.

Mission accomplie

Je suis curieux de voir les prochaines célébrations du vingtième anniversaire de l'attaque islamiste contre les tours de Manhattan, mais peut-être qu'il n'y aura pas de célébrations, ils feront comme si de rien n'était. Peut-être ne sera-t-il pas écrit dans les journaux "nous sommes tous américains" comme le jour où Bush a déclaré la guerre à l'Afghanistan, parce que l'Amérique a perdu.

La défaite au Vietnam a été un drame national, la défaite afghane n'égratigne pas la conscience américaine car la population américaine est incapable de voir l'échec en raison de l'épidémie de démence sénile qui la saisit.

Mais la défaite au Vietnam n'était pas terminale, la défaite en Afghanistan l'est. Alors qu'ils restent la plus grande puissance militaire de tous les temps, les États-Unis n'ont plus qu'une chose essentielle : eux-mêmes. Il n'y a plus les États-Unis d'Amérique. Ils sont au moins deux, en lutte acharnée. Ainsi, alors que l'incendie brûle une zone de plus en plus vaste du territoire et se rapproche des mégalopoles, tandis que les fusillades psychotiques se succèdent quotidiennement, le pays n'a plus de gouvernement au pouvoir et n'en aura plus jamais.

La victoire d'Oussama ben Laden est désormais définitive, et les victoires de tous les grands dirigeants de l'histoire passée sont pâles en comparaison, car Ben Laden a vaincu les deux plus grandes puissances de tous les temps : l'URSS et les États-Unis. Ce qui est arrivé à l'Union soviétique après la défaite afghane est bien connu. On attend maintenant ce qui va arriver aux Etats-Unis et il est légitime d'espérer que les effets seront tout aussi définitifs. La société américaine est irrémédiablement divisée, en route vers un processus de désintégration sociale, culturelle et psychique. La guerre civile n'est pas politique, mais quotidienne, moléculaire, omniprésente.

Peut-on alors espérer que l'effondrement de la puissance américaine restitue l'humain à l'humain ?

Je crains que non car cet effondrement est tardif : l'Amérique a déjà largement accompli sa mission, qui n'était pas d'établir le royaume de la démocratie, comme on nous l'a dit, mais de détruire l'humanité.

John Sullivan a forgé l'expression Manifest Destiny pour définir la mission civilisatrice des idéalistes américains (mais les chefs des SS n'étaient-ils pas les propagateurs de la joie de la race supérieure allemande ?). Cette mission était d'apporter la liberté dans le monde, ou plus réalistement de transformer la vie humaine en une simple articulation de la domination absolue du capital.

Les étapes de ce processus : accumulation primitive basée sur l'esclavage, et sur le génocide. Intensification constante de la productivité des exploités par la déshumanisation systématique des rapports sociaux.

Cette mission est accomplie.

Alors que certaines grandes entreprises (Big Pharma, Amazon, big finance) font aujourd'hui des profits sans précédent, augmentant leurs revenus chaque jour, la psychose s'empare de l'esprit collectif, la dépression sévit, les armes de guerre en vente libre tuent chaque jour des malheureux, les salaires sont diminue, les conditions de travail sont de plus en plus précaires, et pendant ce temps les forêts brûlent, et les villes sont des pièges sans plus d'espoir.

Le but des guerres américaines n'était pas de gagner. C'était détruire les conditions de vie, et réduire les vivants à des fantômes insensés comme ceux qui parcourent désormais les métropoles du monde.

En 1992, le premier sommet sur le changement climatique s'est tenu à Rio de Janeiro. A cette occasion, le président américain, George Bush père, a déclaré que "le niveau de vie des Américains n'est pas négociable".

Le niveau de vie des Américains consiste à consommer quatre fois plus d'énergie que la moyenne des habitants de la planète. Il s'agit d'une boulimie psychopathique qui produit l'obésité et l'agressivité acquisitive.

Elle consiste à consommer de la viande en quantités folles. Etc.

Le consumérisme et la publicité commerciale ont peut-être été la contribution la plus décisive du peuple terminal à la destruction des conditions d'habitabilité de l'environnement planétaire.

L'extermination de l'humain est intrinsèque au caractère néo-humain du protestantisme puritain dont est née l'idée du Destin Manifeste .

L'essaim chinois

Au XXIe siècle, le destin manifeste des USA est devenu l'annulation de l'impureté conjonctive, la pleine réalisation du projet de numérisation intégrale et de connexion du biologique au sein du flux néo-humain.

Maintenant que ce projet d'automatisation intégrale est en cours d'achèvement, mais à cause d'une blague inattendue (le destin est cynique et tricheur), les Occidentaux ne l'apprécieront pas (pour ainsi dire). Ce sera selon toute vraisemblance un peuple à la fois plus patient et moins individualiste, voire un peuple qui fonctionne comme un organisme cognitif unifié, et ne connaît pas dans son vocabulaire le mot le plus trompeur de tous, le mot « liberté ».

L'Occident est la sphère dans laquelle s'est établie la machine mondiale du capital, et cela est indissociable du changement de nature de la technologie.

Dans l'histoire précapitaliste, la technique s'est développée comme une modalité structurée et fonctionnelle de l'objet manipulé par l'homme. Mais au cours de l'évolution moderne du mode de production capitaliste technique, il devient le cadre opératoire à l'intérieur duquel l'homme est contraint d'agir et dont il n'est pas conscient de sortir.

A partir de Heidegger, le penseur chinois Yuk Hui désigne dans le mot Gestell la clef de voûte de la transformation de la technique en facteur de mutation de l'humanité en Automa cognitif. La technique établit une Gestalt au sein de laquelle l'action humaine est de plus en plus pré-ordonnée, au point de fonctionner comme un essaim.

La mutation technologique qu'a connue son laboratoire en Californie et son territoire d'expérimentation en Occident est venue asseoir le modèle « néo-humain », l'homme formaté, compatible, connecté, le modèle essaim dans lequel les mouvements des individus sont animés par un cerveau unique, dont dépendent les cerveaux individuels.

Mais l'expérimentation de l'automate en Occident ne fonctionne que partiellement, pour des raisons qui sont liées aux particularités culturelles et psychiques du processus d'individuation dans la sphère occidentale : la base cognitive commune, liée à l'apprentissage des langues, est mince et la résistance aux model -swarm est très élevé.

Il semble fonctionner beaucoup mieux dans le domaine des langues idéographiques, en premier lieu la Chine, où le processus d'individuation a des caractères différents, car la base cognitive commune est double : l'apprentissage de la langue parlée et de la transcription idéographique.

L'esprit chinois s'intègre plus facilement grâce aux différentes caractéristiques du processus d'identification (acquisition du langage, double moulage neuronal, adhésion facile au modèle de l'essaim).

Qu'est-ce que vous y gagnez ?

Sangihe est l'une des innombrables îles de l'archipel indonésien. L'île abritait autrefois un oiseau bleu. Ensuite, il semblait qu'il avait disparu, mais non, récemment, on a découvert que le moineau bleu sautille encore dans les forêts. Mais il n'y a pas que le moineau, il y a aussi quelques dizaines de milliers de personnes vivant sur l'île. Pêcheurs, cueilleurs, artisans, enseignants, étudiants.

Il y a quelque temps, une entreprise canadienne a obtenu une concession sur la moitié du sous-sol parce qu'on a récemment découvert qu'il y avait de l'or. Jusqu'à récemment, une loi de l'État indonésien interdisait l'extraction des îles du sous-sol, mais l'année dernière, les pressions internationales ont abouti à l'abolition de cette loi. Il peut être excavé. Il peut être extrait, et l'entreprise canadienne qui détient les droits d'exploitation se présente pour faire respecter ses droits.

Ce que la BBC documente dans une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant ici ce n'est en aucun cas une histoire originale. C'est ainsi depuis quelques centaines d'années : des prédateurs blancs arrivent n'importe où sur terre, ils découvrent qu'ils peuvent extraire un minéral qui a de la valeur pour l'économie blanche (peut-être un minéral inutile comme l'or, chargé d'une immense signification religieuse, au point de pouvoir la considérer comme le totem de la croyance superstitieuse dite « économique »). Les prédateurs blancs détruisent tout, soumettent les humains qui habitent le territoire à des cadences de travail exténuantes, et leur donnent en retour un salaire, une voiture, une maison avec les accessoires indispensables dans la souricière dans laquelle les blancs ont l'habitude de vivre. A présent, ils ont presque tout détruit, et maintenant le monde a commencé à brûler, et il brûlera certainement, jusqu'à ce que la race humaine soit terminée, sauf peut-être quelques spécimens qui parviendront à s'échapper à bord de navettes dans lesquelles ils passeront le reste de leurs tristes jours comme des rats dans des cages volant dans le néant. Mais certaines îles de la planète terre n'ont pas encore été totalement capturées par les exterminateurs, car elles sont trop éloignées. Par exemple Sangihe.

A la question : « Que gagnerez-vous à réaliser votre projet » (abattre les forêts, forer le sol, extraire le minerai que la superstition économique considère comme précieux) ? le représentant chauve et pacifique de la compagnie minière répond en riant : « Des millions et des millions de dollars. Quand nous serons à pleine capacité, nous prévoyons d'extraire des milliers d'onces par mois dans quelques années. »

Et il y aura du travail pour cinq mille personnes. Cinq mille personnes pourront arrêter de pêcher, construire des objets utiles à la communauté, étudier, et pourront enfin descendre quelques centaines de mètres sous terre huit heures par jour en échange d'un salaire qui leur permet d'avoir une voiture, pour remplacer leur maison avec une souricière et ainsi de suite.

La lecture de cette histoire m'a marqué car tout ce qu'il y a à savoir sur la modernité est ici condensé en quatre minutes et demie de film. La destruction de la vie, du plaisir, de la beauté, de l'affection, de la joie, du lever du soleil, du coucher du soleil, de la nourriture, du souffle, en échange d'un salaire de voiture, et du cancer du poumon ou de l'économie.

Après cinq siècles, il y a encore des endroits où la cure occidentale n'a pas été appliquée. Les forêts brûlent, les rivières débordent, les guerres se multiplient, la dépression sévit, mais quelque part le progrès n'est pas encore arrivé. Renvoyons-le nous de toute urgence, avant la fin du spectacle.

C'est une question d'années maintenant. L'extinction n'est plus une perspective lointaine, mais un problème qui concerne la génération actuelle, celle qui ne peut même pas aller à l'école parce qu'il existe un virus mystérieux. Avant d'être engloutis par l'apocalypse qui se répand rapidement, nous ne devons pas oublier d'y attirer aussi les pauvres habitants de Sangihe, qui n'ont pas encore profité des fruits du progrès occidental.

Qui a son avant-garde, son symbole aux Etats-Unis d'Amérique.

Franco Bifo Berardi

25 août 2021

Lire l’article original dans la revue italienne Effimera

Franco Berardi dit Bifo est un philosophe et militant politique italien issu de la mouvance opéraïste. Il rejoint le groupe Potere Operaio et s'implique dans le mouvement autonome italien dans les années 1970, notamment depuis la Faculté des Lettres et de Philosophie de l'Université de Bologne, où il enseigne l'esthétique.

27.09.2024 à 15:47

Le monde à travers les yeux des sourds

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3177 mots)

Un programmeur sourd, gay et libertaire, résident d'Ukraine et de Suède parle de comment vivre sans entendre; sur les problèmes causés par la surdité et comment les résoudre ; sur la façon dont il entame et entretient des relations ; et aussi pourquoi il n'a pas besoin de l'aide de l'État.

Remarque : le monologue a été compilé par l'auteur de l'article sur la base d'une longue correspondance avec son héros et approuvé par ce dernier, puisque c'est, en fait, la seule façon d'interviewer une personne sourde.

Je suis sourd depuis ma naissance. Un jour après ma naissance, à cause d'apnée j'ai arrêté de respirer, j'ai dû me réanimer. Personne ne sait pourquoi cela se produit chez les bébés. Néanmoins, j'ai été pompé - mais certaines connexions nerveuses ont été endommagées en raison du manque d'oxygène. Depuis, je suis sourd.

Ce n'est pas offensant d'être traité de « sourd », mais je n'aime pas être traité de sourd-muet parce que je ne suis pas stupide. Ma mère a refusé de suivre les conseils des médecins et de certains proches pour m'envoyer dans un pensionnat ou une école spécialisée ; j'ai dû suivre des cours rémunérés auprès d'un enseignant pour sourds. J'ai donc appris à parler et à lire - puis je suis allé dans une école polyvalente ordinaire.

Je n'ai eu aucun problème à l'école. Eh bien, il y a eu quelques incidents désagréables avec quelques élèves et un enseignant, mais tout s'est bien passé - peut-être parce que mon meilleur ami était le principal "alpha" de la classe : c'est arrivé, nous avions les mêmes passe-temps. De plus, j'ai aidé tout le monde avec la grammaire et la dictée. La dictée pour moi était un peu différente de celle de mes camarades de classe : je pouvais regarder ce que mon camarade de bureau avait écrit, même si je ne pouvais pas corriger ses erreurs (sachant que dans de nombreux cas, il se trompe). J'ai aussi pris la présentation différemment : on m'a permis de ne pas écouter le texte source, mais de le lire, mais une seule fois. Sur d'autres sujets, à l'exception des langues, je n'avais aucune concession.

Cependant, avec un enseignant, cela s'est avéré désagréable. Elle refusait de croire que je n'entendais pas, répandait la pourriture, grondait, m'accusait de me montrer. Bien sûr, je me suis plaint et ils l'ont maîtrisée - et un mois après le scandale, elle est décédée. Karma. Au travail, je n'ai presque jamais eu à faire face à une telle attitude, puisque je travaille à distance, mais il y avait quelques professeurs fous à l'institut, eh bien, ils ont été impolis plusieurs fois dans les transports et à la banque.

Je dois dire que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens dans la société qui sont prêts à aider que de rustres.

Par exemple, une fois, alors que j'étais dans un bus, ayant droit à la gratuité, le conducteur a refusé de l'accepter, disant que j'avais tout truqué et que je faisais semblant. Un autre passager s'est levé et a même payé pour moi. Ensuite, j'étais un écolier timide de 13-14 ans et je ne comprenais pas très bien ce qui s'était passé. Je ne sais même pas ce que j'aurais fait dans ce cas aujourd'hui - peut-être que j'aurais gardé le silence et payé cette fille, ou peut-être que j'aurais pris le conducteur au téléphone et l'aurais posté sur Facebook : le pays devrait connaître ses "héros" .

Je ne parle pas les langues des signes car je ne les ai jamais apprises. Quand je communique avec les gens, c'est soit par correspondance, soit je lis sur les lèvres et je parle du mieux que je peux. Je connais aussi d'autres personnes sourdes - mais seulement avec celles qui ont également suivi des cours et qui maintenant communiquent pleinement avec les autres, comme moi : en prononçant des mots et en lisant sur les lèvres.

Bien sûr, il n'est pas toujours facile de lire sur les lèvres. Chaque personne a sa propre articulation. Autrement dit, certaines personnes sont faciles à lire sur les lèvres, tandis que d'autres ne le sont pas. Ma famille et mes amis ont été spécialement formés, mais il peut être difficile de lire les étrangers. Par exemple, je me suis assis une fois avec ma famille dans le métro en Suède, et un voisin turc s'est intéressé à la façon dont je peux lire sur les lèvres et comment je suis devenu sourd. Il s'est avéré qu'il connaissait plusieurs langues. Il voulait tester ma capacité à lire sur les lèvres. J'attendais de lui l'anglais et le suédois, mais pendant longtemps je n'ai pas compris quelle langue il parlait encore - il s'est avéré qu'il parlait russe!

Les sons les plus difficiles à lire sur les lèvres sont les sifflements et les sons gutturaux. "s" et "z" peuvent être facilement confondus avec "et", et "k" et "x" sont généralement invisibles. En général, si vous voulez embrouiller une personne sourde, dites-lui un « catéchisme ».

Parmi les langues que je connais, l'anglais est la plus difficile à lire sur les lèvres. Là, beaucoup de mots se ressemblent, beaucoup de lettres sont avalées. "Hé. Hu e yu? Bien. Visez fin merci" est difficile à lire. Peut-être est-ce un manque de pratique, ou peut-être la prévalence des mouvements de la langue sur les mouvements des lèvres, qui sont inhérents à la langue dans son ensemble.

La lecture sur les lèvres n'est facile qu'en tête-à-tête. Lorsque l'interlocuteur s'adresse au groupe - lors d'une conférence, dans un discours présidentiel ou une vidéo sur YouTube - c'est très difficile. C'est particulièrement gênant lors des dîners de famille festifs - je ne comprends pas du tout qui dit quoi. Pire encore - dans la foule. Une fois, je suis allé au Maidan - quand j'étais à Kyiv, pour affaires, quelques jours avant la perpétration de l'anarchie par les flics, c'était encore calme et paisible. Dans la foule, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est pourquoi je n'aime pas les grandes villes et les foules.

En Suède, où je me rends souvent, la surdité est généralement traitée différemment qu'en Ukraine. Si je montre au Suédois que je ne l'entends pas, presque tout le monde comprendra immédiatement et écrira ce qu'il veut me dire au téléphone. Le personnel des cafés et des musées en tient également compte.

Une fois, j'étais dans un musée suédois qui était sur le point de fermer parce que une journée de travail s'est écoulée et je n'ai pas entendu l'annonce à ce sujet, l'ouvrier a couru trois étages après moi avec une note indiquant que le musée fermait.

Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Pourquoi? Je ne me souviens d'aucun cas de pénalité pour un discours de chapeau ici. Probablement, le point est dans la mentalité et dans la politique de tolérance et d'humanité. A en juger par les Suédois, c'est probablement surtout une question de mentalité. Les Suédois ont très peur de la condamnation publique et essaient toujours d'aider du mieux qu'ils peuvent tous ceux qui en ont besoin. Il semble qu'ils soient gênés de vivre beaucoup mieux que n'importe qui dans le monde.

Je ne pense pas que l'État ait joué un rôle significatif dans l'attitude envers moi en Suède. Je suis un libertaire, mais je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre mon attitude envers l'État et la société suédoise. Après tout, qui éduque les gens à la tolérance envers les handicapés ? Qui oblige l'État à cultiver la même tolérance ? Les personnes intéressées. Personnellement, je me fiche que les gens ne traitent pas les sourds comme ils le devraient - laissez-les exprimer leur haine comme ils le souhaitent, mais ne vous plaignez pas d'être considérés comme des idiots. Pourtant, il y aura ces gens qui intercéderont. Tout de même, ceux qui ont moins de droits et d'opportunités peuvent défendre leurs intérêts - d'abord en déclarant qu'ils ont aussi des droits et se défendent eux-mêmes, puis par le dialogue et l'éducation - non pas en introduisant des cours obligatoires dans les écoles, mais par des discussions, des blogs , srachi, médias, etc.

Je suis gay. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai d'abord ressenti une attirance sexuelle pour les autres - c'était des camarades de classe, des acteurs, des super-héros. À cette époque, je n'avais aucune relation amoureuse - j'ai dit à mes proches que je rencontrais mon voisin sur le bureau, et le reste de mes connaissances n'a posé aucune question, attribuant tout à ma surdité. En fait, je respirais de manière inégale vers mon camarade de classe - vers le très «alfach» qui était un hooligan invétéré, un perdant et un favori des filles de notre classe. Ensuite, nous avons obtenu notre diplôme d'études secondaires et sommes entrés dans différentes universités. Néanmoins, nous avions des passe-temps communs, nous parlions et, entre autres, jouions à des jeux vidéo. Nous n'avons pas arrêté de parler. Une fois, quand je suis de nouveau resté chez lui, nous sommes sortis sur le balcon pour fumer un narguilé et avons commencé à nous battre pour le seul oreiller restant - il a gagné et j'ai dit : « Alors tu seras mon oreiller, salope ! et se coucha sur son épaule. J'ai constamment eu peur d'aller trop loin, de le perdre en tant que personne avec qui la relation était très importante pour moi, mais ce soir tout s'est terminé en sexe. Nous avons passé six ans ensemble - en même temps, il a rencontré des filles pour des raisons d'apparence et n'a pas déclaré publiquement qu'il était bi. En fin de compte, nous avons rompu pour cette raison, et maintenant ma vie est liée à d'autres personnes.

C'est très rageant quand une personne s'adresse à moi, je lui montre que je n'entends pas, et il parle plus fort. Je pointe mon index vers mon oreille et croise les bras en secouant la tête. C'est un geste ordinaire et compréhensible - mais beaucoup ne comprennent toujours pas et continuent encore plus fort. Un autre mythe ennuyeux est que les sourds ne peuvent pas apprendre les langues étrangères. En plus du russe et de l'ukrainien, je connais l'anglais et un peu le suédois. En anglais à l'école, j'étais généralement l'un des meilleurs de la classe.

Il est également exaspérant que de nombreux services sur Internet ne soient fournis que par téléphone. Tapez soumis une demande ou une commande : "Nous avons accepté, attendez, nous vous rappellerons." Quand ils m'appellent, je jure tranquillement et marque, ou, dans les cas extrêmes, je me tourne vers des parents ou un ami pour obtenir de l'aide. Parfois je déverse, mais il y a des pics persistants. Si l'appel provient d'un numéro inconnu, je raccrocherai très probablement ou je ne décrocherai pas jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'appeler.

On ne peut pas dire que je n'entends pas de sons du tout - quelque chose est capté avec une aide auditive. Une aide auditive est, en fait, un amplificateur de son, réglé uniquement sur l'audition d'une personne en particulier. L'ajustement a lieu avec la participation d'un médecin et d'un programme spécial: il prononce quelques phrases, ferme les lèvres pour que je ne puisse pas les lire, demande ce que j'ai entendu et demande à répéter après lui. En fonction de mes réponses, il définit le gain de volume souhaité pour certaines fréquences. Mais encore, même avec l'appareil, il est difficile de distinguer les sons, beaucoup me semblent identiques.

Quand vous pensez à un concept - disons un bus - vous avez la combinaison sonore "bus" dans votre tête et une image d'un grand transport de passagers en même temps, et sur les lettres qui composent le mot "bus" ou " bus", vous et ne vous souvenez pas. Et quand je pense à un objet, je me concentre sur le nom de l'objet plutôt que sur l'objet lui-même. Quand j'étais petit, je ne pensais pas en mots, mais en images - mais avec l'éducation, j'ai complètement oublié comment penser et j'ai commencé à penser en mots. Maintenant, j'essaie de me recycler - ou plutôt d'apprendre à basculer entre les images, le russe et l'anglais. Parce que la pensée figurative est efficace dans de nombreux cas, elle permet d'économiser du temps et des efforts de réflexion. En fait, je n'arrête pas de l'oublier. Pour moi, penser avec des mots, c'est comme se parler à soi-même; pensez à la lettre, pas au sens. Mais figuratif - au contraire.

J'ai aussi écouté de la musique - dans une discothèque, à une fête, dans une boîte de nuit. Récemment, j'ai même essayé d'écouter de la musique sans appareil avec des écouteurs. Bien que je ne comprenne pas quel genre de sons, sans parler des mots, j'ai le plus aimé le jazz - c'est agréable de ressentir un tel rythme et une telle vibration. Je n'aime pas la poésie, ni écouter ni écrire. Mais je peux apprécier une bonne rime.

Un de mes amis a expérimenté avec moi et la guitare - il s'est avéré que je n'attrapais pas du tout les hautes fréquences, mais plus ou moins les basses, si j'y mettais l'oreille. Si un feu d'artifice retentit à l'extérieur de la fenêtre, je l'entendrai. Quand ils ouvrent une bouteille de champagne, j'entends un bang, mais je n'entends pas de sifflement. De plus, si une grosse voiture ou un train passe à côté de moi, j'entendrai alors un « whoosh », et je ne sentirai pas seulement un souffle de vent.

Mais le cri, la sirène, le bruit de la perceuse chez le dentiste - je ne ressens pas tout cela. À l'école, à cause du grincement d'une craie de mauvaise qualité sur le tableau, ce son a été entendu, à partir duquel les oreilles se sont enroulées dans un tube - j'ai vu comment les visages de mes camarades de classe se sont tordus, mais je n'ai rien entendu.

En général, tous les sons que j'entends sont effrayants : c'est comme si vous étiez assis seul dans votre propre chambre, profondément impliqué dans une sorte d'activité, n'attendant personne, et puis maman tapote soudainement dans le dos : "Ne t'affale pas ! ”

Enfant, j'avais une cloche avec un signal lumineux dans mon appartement pour savoir quand quelqu'un sonnait à la porte. Maintenant, je ne compte que sur le téléphone et Internet. Eh bien, pour un chat. Au fait, les chats comprennent que je ne peux pas entendre - ils ouvrent toujours la bouche avec défi et miaulent dans mes yeux quand ils ont besoin de quelque chose. Ils peuvent griffer avec leur patte ou sauter directement sur le clavier.

J'aimerais avoir un outil qui capture la langue parlée et la traduit en texte écrit. Ces solutions qui sont sur le marché sont complètement inefficaces. Mais, néanmoins, les innovations techniques m'aident beaucoup plus que l'État. Ce dernier aide franchement à se faire foutre : il paie des prestations en kopecks, environ 50 euros par mois, et c'est tout. J'en avais aussi marre de l'obligation de passer chaque année un examen à l'hôpital - heureusement, après ma majorité, cela est devenu facultatif. Et quand j'ai essayé d'obtenir un pass de bus gratuit, en tant que mineur, on m'a refusé: "Ton père gagne tellement." Ils ont juste regardé la déclaration de revenus et certains documents sur le revenu - et ils ont dit que nous pouvons subvenir à nos besoins et à ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, même en enfer. On dirait que c'est dans la loi.

Gleb Strunnikov

26.09.2024 à 12:40

Hommage à Kropotkine et à l'entraide à venir ! Le dernier texte de David Graeber

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4819 mots)

Pierre Kropotkine

Son essai sur l'entraide, conçu comme une préface au grand travail de Kropotkine sur le rôle déterminant de la solidarité est probablement le dernier que David Graeber aura pu écrire. Nous avons décidé de le publier et de le mettre à la disposition de tous, à la mémoire de notre ami, camarade et mentor. Il est particulièrement bienvenu à un moment où la société, échaudée par les ravages de plus en plus flagrants du choix de la compétition et de la lutte de tous contre tous, autrement dit du darwinisme social, redécouvre l’importance de la solidarité pour sa survie.

Andrej Grubačić

David Graeber au micro en 2015, en pleine occupation de l’université d’Amsterdam. CC BY 2.0 / Guido van Nispen

Introduction de l' entraide à venir : un facteur d'évolution éclairé par David Graeber et Andrej Grubačić

Parfois - pas très souvent - un argument particulièrement convaincant contre le bon sens politique dominant présente un tel choc pour le système qu'il devient nécessaire de créer tout un corps de théorie pour le réfuter. De telles interventions sont elles-mêmes des événements, au sens philosophique; c'est-à-dire qu'ils révèlent des aspects de la réalité qui avaient été largement invisibles mais, une fois révélés, semblent tellement évidents qu'ils ne peuvent jamais être invisibles. Une grande partie du travail de la droite intellectuelle consiste à identifier et à éviter ces défis.

Offrons trois exemples.

Dans les années 1680, un homme d'État huron-wendat du nom de Kondiaronk, qui était allé en Europe et qui connaissait intimement la société coloniale française et anglaise, s'engagea dans une série de débats avec le gouverneur français de Québec et l'un de ses principaux collaborateurs, un certain Lahontan. Il y présente l'argument selon lequel le droit punitif et tout l'appareil de l'État n'existent pas à cause d'un défaut fondamental de la nature humaine, mais en raison de l'existence d'un autre ensemble d'institutions - la propriété privée, l'argent - qui, de par leur nature même, poussent les gens à agir de manière à rendre nécessaires des mesures coercitives. L'égalité, a-t-il soutenu, est donc la condition de toute liberté significative. Ces débats ont ensuite été transformés en un livre de Lahontan, qui, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, a connu un franc succès. C'est devenu une pièce de théâtre qui a duré vingt ans à Paris, et apparemment chaque penseur des Lumières a écrit une imitation. Finalement, ces arguments - et la critique indigène plus large de la société française - sont devenus si puissants que les défenseurs de l'ordre social existant tels que Turgot et Adam Smith ont effectivement dû inventer la notion d'évolution sociale comme une riposte directe. Ceux qui ont proposé pour la première fois l'argument selon lequel les sociétés humaines pouvaient être organisées selon des stades de développement, chacun avec leurs propres technologies et formes d'organisation caractéristiques, ont été assez explicites sur le fait que c'est de cela qu'ils étaient. «Tout le monde aime la liberté et l'égalité», a noté Turgot; la question est de savoir dans quelle mesure l'un ou l'autre est compatible avec une société commerciale avancée basée sur une division sophistiquée du travail. Les théories de l'évolution sociale qui en résultent ont dominé le dix-neuvième siècle et sont toujours très présentes,

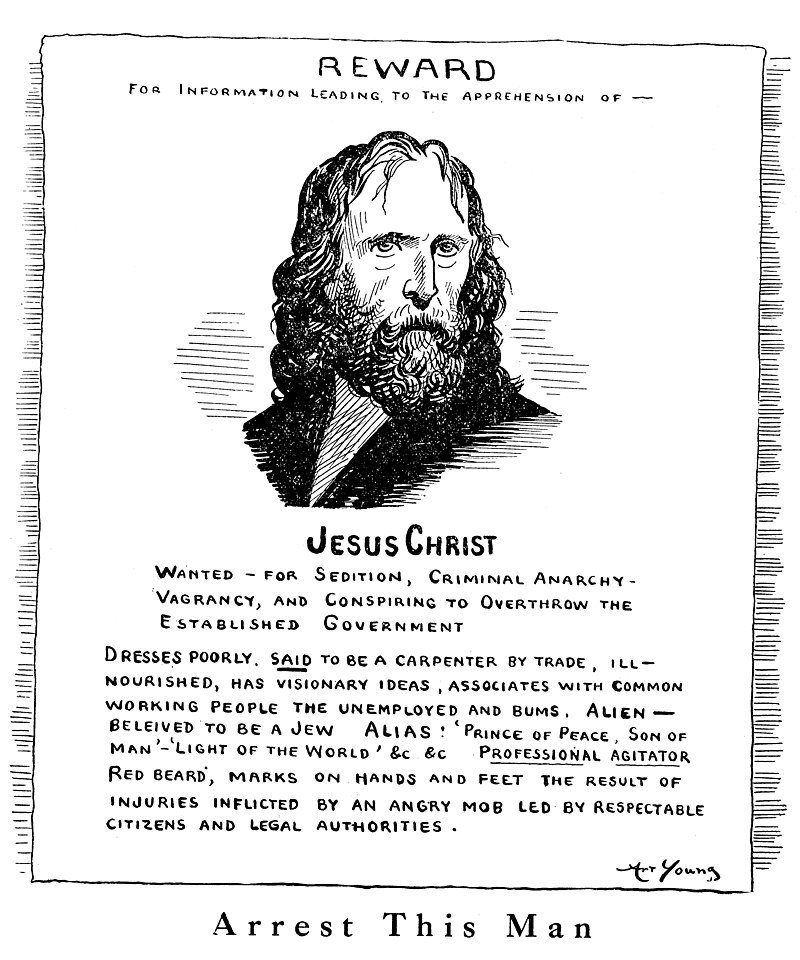

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la critique anarchiste de l'État libéral - selon laquelle l'État de droit était finalement basé sur une violence arbitraire, et finalement, simplement sur une version sécularisée d'un Dieu tout-puissant qui pouvait créer la moralité parce qu'elle se tenait en dehors cela - a été pris si au sérieux par les défenseurs de l'État que des théoriciens du droit de droite comme Karl Schmitt ont finalement proposé l'armature intellectuelle du fascisme. Schmitt termine son œuvre la plus célèbre, la théologie politique, avec une diatribe contre Bakounine, dont le rejet du «décisionnisme» - l'autorité arbitraire de créer un ordre juridique, mais donc aussi de le mettre de côté - a finalement été, selon lui, tout aussi arbitraire que l'autorité que Bakounine prétendait s'opposer. La conception même de Schmitt de la théologie politique, fondamentale pour presque toute la pensée de droite contemporaine, était une tentative de répondre au Dieu et à l'État de Bakounine .

Le défi posé par l'entraide de Kropotkine : un facteur d'évolution éclairé est sans doute encore plus profond, car il ne s'agit pas seulement de la nature du gouvernement, mais de la nature de la nature - c'est-à-dire de la réalité - elle-même.

Les théories de l'évolution sociale, ce que Turgot a baptisé pour la première fois le «progrès», auraient pu commencer comme un moyen de désamorcer le défi de la critique indigène, mais elles ont rapidement commencé à prendre une forme plus virulente, alors que des libéraux purs et durs comme Herbert Spencer ont commencé à représenter l'évolution sociale non seulement comme une question de complexité croissante, de différenciation et d'intégration, mais comme une sorte de lutte hobbesienne pour la survie. L'expression «survie du plus apte» a en fait été inventée en 1852 par Spencer, pour décrire l'histoire humaine - et finalement, on suppose, pour justifier le génocide et le colonialisme européens. Il n'a été repris par Darwin qu'une dizaine d'années plus tard, lorsque, dans L'Origine des espèces, il s'en servit pour décrire les formes de sélection naturelle qu'il avait identifiées lors de sa célèbre expédition aux îles Galapagos. Au moment où Kropotkine écrivait, dans les années 1880 et 90, les idées de Darwin avaient été reprises par les libéraux du marché, le plus notoirement son «bulldog» Thomas Huxley, et le naturaliste anglais Alfred Russel Wallace, pour proposer ce que l'on appelle souvent une «vision gladiatoriale» de l'histoire naturelle. Les espèces se battent comme des boxeurs dans un ring ou des négociants en obligations sur un marché; le fort l'emporte.

La réponse de Kropotkine - que la coopération est un facteur tout aussi décisif de sélection naturelle que la concurrence - n'était pas entièrement originale. Il n'a jamais prétendu que c'était le cas. En fait, il ne s'appuyait pas seulement sur les meilleures connaissances biologiques, anthropologiques, archéologiques et historiques disponibles à son époque, y compris ses propres explorations de la Sibérie, mais aussi sur une école russe alternative de théorie de l'évolution qui soutenait que l'école hyperconcurrentielle anglaise était basée, comme il le disait, sur «un tissu d'absurdités» : des hommes comme «Kessler, Severtsov, Menzbir, Brandt - quatre grands zoologistes russes, et un cinquième moindre, Poliakov, et enfin moi-même, un simple voyageur».

Pourtant, nous devons donner du crédit à Kropotkine. Il était bien plus qu'un simple voyageur. Ces hommes avaient été ignorés avec succès par les Darwiniens anglais, à l'apogée de l'empire - et, en fait, par presque tout le monde. L’avertissement que leur adressait Kropotkine fut sans effet sur eux. Cela s'explique sans doute en partie par le fait qu'il présentait ses découvertes scientifiques dans un contexte politique plus large, sous une forme qui rendait impossible de nier à quel point la version régnante de la science darwinienne n'était pas elle-même le reflet inconscient de catégories libérales tenues pour acquises.(Comme Marx l'a si bien dit, «L'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe.») C'était une tentative de catapulter les vues des classes commerçantes vers l'universalité. Le darwinisme à cette époque était encore une intervention politique consciente et militante visant à remodeler le bon sens ; une insurrection centriste, pourrait-on dire, ou peut-être mieux, une insurrection centriste en puissance, puisqu'elle visait à créer un nouveau centre. Ce n'était pas encore du bon sens ; c'était une tentative de créer un nouveau bon sens universel. Si elle n'a pas, en fin de compte, été totalement couronnée de succès, c'est dans une certaine mesure en raison de la puissance même du contre-argument de Kropotkine.

Il n'est pas difficile de voir ce qui rendait ces intellectuels libéraux si inquiets. Considérez le célèbre passage de Mutual Aid, qui mérite vraiment d'être cité en entier:

Ce n'est pas l'amour, ni même la sympathie (au sens propre) qui pousse un troupeau de ruminants ou de chevaux à former un anneau pour résister à une attaque de loups; pas l'amour qui pousse les loups à former une meute pour la chasse; pas l'amour qui pousse les chatons ou les agneaux à jouer, ou une douzaine d'espèces de jeunes oiseaux à passer leurs journées ensemble à l'automne; et ce n'est ni l'amour ni la sympathie personnelle qui font que plusieurs milliers de daims éparpillés sur un territoire aussi grand que la France se forment en une vingtaine de troupeaux séparés, tous marchant vers un endroit donné, pour y traverser une rivière. C'est un sentiment infiniment plus large que l'amour ou la sympathie personnelle - un instinct qui s'est lentement développé chez les animaux et les hommes au cours d'une évolution extrêmement longue, et qui a enseigné aux animaux comme aux hommes la force qu'ils peuvent emprunter à la pratique de l'entraide et du soutien, et les joies qu'ils peuvent trouver dans la vie sociale. . . . Ce n'est pas l'amour ni même la sympathie sur lesquels la société est basée dans l'humanité. C'est la conscience - ne serait-ce qu'au stade d'un instinct - de la solidarité humaine. C'est la reconnaissance inconsciente de la force qui est empruntée par chaque homme à la pratique de l'entraide; de la dépendance étroite du bonheur de chacun au bonheur de tous; et du sens de la justice, ou de l'équité, qui amène l'individu à considérer les droits de tout autre individu comme égaux aux siens. Sur cette base large et nécessaire se développent des sentiments moraux encore plus élevés.

Il suffit de considérer la virulence de la réaction. Au moins deux domaines d'étude (certes, qui se chevauchent), la sociobiologie et la psychologie évolutionniste, ont depuis été créés spécifiquement pour réconcilier les remarques de Kropotkine sur la coopération entre les animaux avec l'hypothèse que nous sommes tous finalement motivés par, comme Dawkins devait finalement le dire, nos «gènes égoïstes». Lorsque le biologiste britannique JBS Haldane aurait déclaré qu'il serait prêt à donner sa vie pour sauver «deux frères, quatre demi-frères ou huit cousins germains», il était simplement en train de répéter le genre de calcul «scientifique» qui a été introduit partout dans le monde. répond Kropotkine, de la même manière que le progrès a été inventé pour contrôler Kondiaronk, ou la doctrine de l'état d'exception, pour contrôler Bakounine. L'expression «gène égoïste» n'a pas été choisie par hasard.

Les efforts de la droite intellectuelle pour relever l'énormité du défi présenté par la théorie de Kropotkine sont compréhensibles. Comme nous l'avons déjà souligné, c'est précisément ce qu'ils sont censés faire. C'est pourquoi ils sont appelés «réactionnaires». Ils ne croient pas vraiment à la créativité politique en tant que valeur en soi - en fait, ils la trouvent profondément dangereuse. En conséquence, les intellectuels de droite sont principalement là pour réagir aux idées avancées par la gauche. Mais qu'en est-il de la gauche intellectuelle?

C'est là que les choses deviennent un peu déroutantes. Alors que les intellectuels de droite cherchaient à neutraliser le holisme évolutionniste de Kropotkine en développant des systèmes intellectuels entiers, la gauche marxiste prétendait que son intervention ne s'était jamais produite. On ne pourrait pas donner tort à quelqu’un qui avancerait que la réponse marxiste à l'accent mis par Kropotkine sur le fédéralisme coopératif a été de développer davantage les aspects de la propre théorie de Marx qui tiraient le plus nettement dans l'autre direction: c'est-à-dire ses aspects les plus productivistes et progressistes. Des informations riches de son livre ont été au mieux ignorées et, au pire, balayées avec un rire condescendant. Il y a eu une telle tendance persistante dans la recherche marxiste, et par extension, dans la recherche de gauche en général, à ridiculiser le «socialisme de sauvetage» et l '«utopisme naïf» de Kropotkine qu'un biologiste renommé, Stephen Jay Gould, s'est senti obligé d'insister, dans un essai célèbre, sur le fait que "Kropotkine n'était pas un cinglé."

Il y a deux explications possibles à ce choix stratégique de de débarrasser de Kropotkine. L'une est le pur et simple sectarisme. Comme déjà noté, l'intervention intellectuelle de Kropotkine faisait partie d'un projet politique plus large. La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont vu les fondements de l'État-providence, dont les principales institutions étaient, en effet, en grande partie créées par des groupes d'entraide, totalement indépendants de l'État, puis progressivement cooptées par les États et les partis politiques. La plupart des intellectuels de droite et de gauche étaient parfaitement alignés sur celui-ci : Bismarck a pleinement admis qu'il avait créé les institutions allemandes de protection sociale comme un «pot-de-vin» à la classe ouvrière afin qu'elle ne devienne pas socialiste. Les socialistes ont insisté pour que tout, de l'assurance sociale aux bibliothèques publiques, soit géré non pas par le quartier et les groupes syndicaux qui les avaient réellement créés, mais d'en haut par des partis d'avant-garde. Dans ce contexte, aussi bien les sociaux-démocrates que Bismarck considéraient comme un impératif primordial de présenter les propositions socialistes éthiques de Kropotkine comme de la folie douce. Il convient également de rappeler que - en partie pour cette raison même - dans la période entre 1900 et 1917, les idées marxistes anarchistes et libertaires étaient beaucoup plus populaires parmi la classe ouvrière elle-même que le marxisme de Lénine et de Kautsky. Il a fallu la victoire de la branche de Lénine du parti bolchevique en Russie (à l'époque, considérée comme l'aile droite des bolcheviks), et la suppression des Soviets, du Proletkult et d'autres initiatives venues de la base de la société en Union soviétique elle-même, pour que les idées libertaires reculent.

Il y a cependant une autre explication possible, qui a plus à voir avec ce que l'on pourrait appeler la «positionnalité» à la fois du marxisme traditionnel et de la théorie sociale contemporaine. Quel est le rôle d'un intellectuel radical? La plupart des intellectuels prétendent encore être des radicaux d'une sorte ou d'une autre. En théorie, ils sont tous d'accord avec Marx pour dire qu'il ne suffit pas de comprendre le monde; le but est de le changer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans la pratique?

Dans un paragraphe important de l'entraide, Kropotkine fait une suggestion : le rôle d'un érudit radical est de «restaurer la vraie proportion entre conflit et union». Cela peut sembler obscur, mais il clarifie. Les savants radicaux sont “tenus d'entrer dans une analyse minutieuse des milliers de faits et de faibles indications accidentellement conservés dans les reliques du passé; les interpréter à l'aide de l'ethnologie contemporaine; et après avoir tant entendu parler de ce qui divisait les hommes, reconstruire pierre par pierre les institutions qui les unissaient”.

L'auteur se souvient encore de son excitation juvénile après avoir lu ces lignes. Quelle différence avec la formation sans vie reçue dans les universités centrées sur la nation! Cette recommandation devrait être lue ensemble avec celle de Karl Marx, dont l'énergie est allée à la compréhension de l'organisation et du développement de la production marchande capitaliste. Dans son Capital, la seule véritable attention accordée à la coopération est l'examen des activités coopératives en tant que formes et conséquences de la production industrielle, où les travailleurs «forment simplement un mode particulier d'existence du capital». Il semblerait que ces deux projets se complètent très bien. Kropotkine avait pour objectif de comprendre précisément ce qu'un travailleur aliéné avait perdu. Mais intégrer les deux signifierait comprendre comment même le capitalisme est finalement fondé sur le communisme («entraide»), même si c'est un communisme qu'il ne reconnaît pas; comment le communisme n'est pas un idéal abstrait, lointain, impossible à maintenir, mais une réalité pratique vécue dans laquelle nous nous engageons tous quotidiennement, à des degrés divers, et que même les usines ne pourraient pas fonctionner sans lui - même si une grande partie opère en cachette, entre les fissures, ou les changements, ou informellement, ou dans ce qui n'est pas dit, ou entièrement subversivement. Il est devenu à la mode ces derniers temps de dire que le capitalisme est entré dans une nouvelle phase dans laquelle il est devenu parasitaire des formes de coopération créative, en grande partie sur Internet. Ça n'a pas de sens. Cela a toujours été le cas.

C'est un projet intellectuel digne d'intérêt. Mais il se trouve que presque personne ne trouve d’intérêt à le réaliser. Au lieu d'examiner comment les relations de hiérarchie et d'exploitation sont reproduites, refusées et empêtrées dans des relations d'entraide, comment les relations de soins deviennent continues avec les relations de violence, mais maintiennent néanmoins les systèmes de violence ensemble afin qu'ils ne s'effondrent pas entièrement, tant le marxisme traditionnel que la théorie sociale contemporaine ont obstinément écarté à peu près tout ce qui suggère la générosité, la coopération ou l'altruisme comme une sorte d'illusion bourgeoise. Le conflit et le calcul égoïste se sont avérés plus intéressants que l'"union". (De même, il est assez courant pour les universitaires de gauche d'écrire sur Carl Schmidt ou Turgot, alors qu'il est presque impossible de trouver ceux qui écrivent sur Bakounine et Kondiaronk). Comme Marx lui-même s'en est plaint, sous le mode de production capitaliste, exister c'est accumuler depuis quelques décennies ; nous n'avons guère entendu d'autres exhortations que des exhortations incessantes sur les stratégies cyniques utilisées pour augmenter notre capital (social, culturel ou matériel) respectif. Ces exhortations sont formulées sous forme de critiques. Mais si tout ce dont vous êtes prêt à parler est ce que vous prétendez combattre, si tout ce que vous pouvez imaginer est ce que vous prétendez combattre, alors dans quel sens vous y opposez-vous réellement ? Il semble parfois que la gauche académique ait fini par intérioriser et reproduire progressivement tous les aspects les plus affligeants de l'économisme néolibéral auquel elle prétend s'opposer, au point que, à la lecture de nombreuses analyses de ce type (on va être gentil et ne pas citer de noms), on se demande à quel point tout cela est vraiment différent de l'hypothèse sociobiologique selon laquelle notre comportement est régi par des "gènes égoïstes"!

Il est vrai que ce type d'intériorisation de l'ennemi a atteint son apogée dans les années 80 et 90, lorsque la gauche mondiale était en plein retrait. Les choses ont évolué. Kropotkine est-il à nouveau pertinent ? Eh bien, évidemment, Kropotkine a toujours été pertinent, mais ce livre est publié avec la conviction qu'il existe une nouvelle génération radicalisée, dont beaucoup n'ont jamais été exposés directement à ces idées, mais qui montrent tous les signes de pouvoir évaluer la situation mondiale avec plus de lucidité que leurs parents et leurs grands-parents, ne serait-ce que parce qu'ils savent que si ce n'est pas le cas, le monde qui leur est réservé deviendra bientôt un véritable enfer.

Cela commence déjà à se faire. La pertinence politique des idées d'abord épousées dans l'Entraide est redécouverte par les nouvelles générations de mouvements sociaux à travers la planète. La révolution sociale en cours dans la Fédération démocratique du nord-est de la Syrie (Rojava) a été profondément influencée par les écrits de Kropotkine sur l'écologie sociale et le fédéralisme coopératif, en partie grâce aux travaux de Murray Bookchin, en partie en remontant à la source, en grande partie aussi en s'appuyant sur leurs propres traditions kurdes et leur expérience révolutionnaire. Les révolutionnaires kurdes ont entrepris la tâche de construire une nouvelle science sociale antagoniste des structures de connaissance de la modernité capitaliste. Les personnes impliquées dans les projets collectifs de sociologie de la liberté et de jineoloji (féminisme kurde) ont en effet commencé à "reconstruire pierre par pierre les institutions qui unissaient" les peuples et les luttes. Dans le Nord global, partout, des divers mouvements d'occupation aux projets de solidarité face à la pandémie de Covid-19, l'entraide est apparue comme une phrase clé utilisée par les militants et les principaux journalistes. À l'heure actuelle, l'entraide est invoquée dans les mobilisations de solidarité des migrants en Grèce et dans l'organisation de la société zapatiste au Chiapas. La rumeur veut que même les universitaires l'utilisent occasionnellement.

Lorsque L'entraide a été publiée pour la première fois en 1902, peu de scientifiques étaient assez courageux pour contester l'idée que le capitalisme et le nationalisme étaient enracinés dans la nature humaine, ou que l'autorité des États était en fin de compte inviolable. La plupart d'entre eux étaient en effet considérés comme des fous ou, s'ils étaient trop manifestement importants pour être rejetés de cette manière, comme Albert Einstein, comme des "excentriques" dont les opinions politiques avaient à peu près autant d'importance que leurs coiffures inhabituelles. Mais le reste du monde avance. Les scientifiques - et même, peut-être, les spécialistes des sciences sociales - suivront-ils un jour ?

Nous écrivons cette introduction au cours d'une vague de révolte populaire mondiale contre le racisme et la violence d'État, alors que les autorités publiques répandent leur venin contre les "anarchistes" comme elles le faisaient à l'époque de Kropotkine. Le moment semble particulièrement bien choisi pour lever notre verre à ce vieux "méprisant de la loi et de la propriété privée" qui a changé le visage de la science d'une manière qui continue à nous toucher aujourd'hui. La thèse de Pyotr Kropotkine était minutieuse et colorée, perspicace et révolutionnaire. Elle a aussi exceptionnellement bien vieilli. Le rejet par Kropotkine du capitalisme et du socialisme bureaucratique, ses prédictions sur la direction que ce dernier pourrait prendre, ont été maintes fois justifiées. Si l'on considère la plupart des arguments qui ont fait rage à son époque, il n'y a pas vraiment de doute quant à savoir qui avait réellement raison.

Il est évident qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas du tout d'accord sur ce point. Certains s'accrochent au rêve d'embarquer sur des navires depuis longtemps disparus. D'autres sont bien payés pour penser ce qu'ils font. Quant aux auteurs de cette modeste introduction, plusieurs décennies après avoir découvert ce charmant livre, nous sommes - une fois de plus - surpris de constater à quel point nous sommes d'accord avec son argument central. La seule alternative viable à la barbarie capitaliste est le socialisme apatride, un produit, comme le grand géographe ne cessait de nous le rappeler, "de tendances qui se manifestent maintenant dans la société" et qui étaient "toujours, en quelque sorte, imminentes dans le présent". Pour créer un monde nouveau, nous ne pouvons que commencer par redécouvrir ce qui est et ce qui a toujours été sous nos yeux.

David Graeber

Traduction et édition L’Autre Quotidien

Lire le texte original : https://truthout.org/articles/david-graeber-left-us-a-parting-gift-his-thoughts-on-kropotkins-mutual-aid/

28.08.2024 à 11:32

Le monde où les agresseurs se présentent comme des victimes

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3706 mots)

Après La gentrification des esprits, les éditions B42 ont publié

l'essai de Sarah Schulmann Le conflit n'est pas une agression. C'est un livre à plusieurs égards dérangeant, qui bouscule là où il faut et qui permet de prendre de la distance et d'offrir des réflexions nouvelles sur des questions délicates. Comment en sommes-nous arrivés à déléguer à l'État la question de la justice ? Comment les agresseurs se font-ils passer pour des victimes ? Quel est le lien, dans la « surestimation du préjudice », à faire entre le niveau intime, étatique, et interétatique ? Ce sont autant de questions que ce livre, écrit sans langue de bois, permet d'aborder de front.

TN : En guise d'introduction à ton livre et pour donner au lecteur une perspective historique, peux-tu nous expliquer comment le mouvement contre les violences faites aux femmes s'est trouvé aux prises avec l'État et ses institutions ?