15.01.2026 à 18:50

Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

CrimethInc. Ex-Workers Collective

Texte intégral (3976 mots)

Les réseaux d’intervention rapide, organisés par la population afin de protéger leurs communautés face aux agents fédéraux qui ont pour but de les enlever, de les brutaliser et de les terroriser, ont évolué très rapidement pour suivre l’évolution permanente des méthodes du Service de l’immigration et des douanes (ICE). Durant les six semaines d’occupation écoulées, les volontaires des Villes Jumelles (Minneapolis-Saint Paul) ont amélioré sans relâche leur méthode d’intervention, jusqu’à parvenir à une structure dynamique et robuste. Le présent rapport explore ce dispositif dans le but de soutenir d’autres groupes à travers le pays susceptibles d’être bientôt confrontés à des pressions comparables.

Le 2 décembre, une centaine d’agents de l’Immigration et des Douanes ont été envoyés dans les Villes Jumelles de Minneapolis et Saint Paul dans le cadre d’une opération d’arrestations et d’expulsions conduite dans plusieurs municipalités. Depuis, ces agglomérations ont été transformées en zones assiégées, irreconnaissables pour beaucoup de leurs habitants. La quantité d’agents fédéraux présents y a été multipliée par 30, atteignant près de 3 000. À titre de comparaison, le service de police de Minneapolis compte approximativement 600 policiers. La mort de Renee Nicole Good, membre d’un réseau d’intervention rapide, le 7 janvier, suivie, une semaine plus tard, le 14 janvier, par la fusillade d’une autre personne, a retenu toute l’attention nationale.

Pourtant, la majorité des personnes estiment que ce qui se déroule dans les Villes Jumelles s’inscrit dans la continuité des actions de l’ICE et des formes de résistance vues dans d’autres régions du pays. En réalité, l’étendue des arrestations, des détentions et des affrontements atteint un niveau sans précédent.

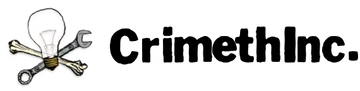

Pour découvrir la première version du modèle d’intervention rapide, développée à Los Angeles puis affinée à Chicago et ailleurs à l’automne, commencez ici. Pour apprendre à créer des groupes Signal réservés aux administrateurs, commencez ici.

Le Déferlement

Pendant les mois qui ont précédé l’afflux important d’agents de l’ICE dans les Villes Jumelles, les habitants et les structures locales ont instauré un dispositif d’intervention rapide, assez centralisé. Les témoins pouvaient y transmettre leurs observations, avec différents niveaux de preuve, à un coordinateur via un système de messagerie instantanée. Une fois les signalements reçus, standardisés et contrôlés, les coordinateurs les relayaient massivement sur le système, ce qui entraînait le rassemblement des personnes situées à proximité. Ce système semblait efficace pour susciter une mobilisation lors d’opérations de grande ampleur, comme un raid dans un groupe d’appartements, mais il a commencé à montrer ses limites lorsque l’ICE a testé des interventions plus rapides et moins lourdes.

Puis, autour du 1er décembre, les descentes de police ont presque disparu et les agents, arrivés en masse, ont lancé une série de perquisition et d’arrestations musclées. L’ancien modèle s’est rapidement montré obsolète, le délai d’intervention se réduisant à quelques minutes. Les membres de la communauté, souhaitant une approche plus directe que le système actuel, caractérisé par des observateurs légaux et des procédures inefficaces, ont commencé à instaurer un système parallèle pour pallier leurs lacunes et gagner en réactivité.

Ce système a commencé avec un tchat à grande échelle pour les signalements concernant le Southside, où chacun pouvait diffuser n’importe quelle alerte. À mesure que les opérations de l’ICE s’intensifiaient et s’accéléraient, ce tchat, plus ouvert et réactif, a vu son nombre de membres augmenter et est devenu un espace attirant pour ceux qui souhaitaient aller de simplement consigner les opérations de l’ICE. Les participants ont commencé par utiliser le programme de signalement existant pour avertir les personnes visées de l’arrivée de l’ICE et harceler ses agents, puis ont peu à peu cherché à les mettre en échec : en bloquant les véhicules de l’ICE avec leurs propres voitures, en bloquant physiquement les agents, et en mobilisant des foules et des patrouilles pour intimider de petits groupes d’agents et les forcer à battre en retraite.

Au fur et à mesure que les tchats gagnaient en ampleur, de nouveaux tchats ont été ouverts pour subdiviser la ville en sections de plus en plus restreintes, certaines couvrant à peine un rayon de quatre pâtés de maisons. Cela permet aux utilisateurs de suivre les signalements qui les concernent directement et de répondre rapidement et efficacement aux observations proches.

Contre-surveillance

Ces réseaux ont largement tiré profit d’un dispositif de contre-surveillance instauré au bureau local de l’ICE. Le bâtiment Whipple, un édifice fédéral implanté à Fort Snelling, en périphérie de Minneapolis et de Saint Paul, accueille depuis longtemps un siège régional de l’ICE, après avoir hébergé d’autres administrations fédérales. Le complexe fait face à une garnison de la Garde nationale, se situe près d’une installation militaire et jouxte le fort lui-même, aujourd’hui conservé. Ce dernier se trouve sur le site sacré de la confluence de deux cours d’eau. Il fut l’un des premiers lieux de colonisation de la région et servit même, à une époque, de camp de détention pour les Amérindiens Dakota.

Le complexe Whipple englobe des locaux administratifs, des infrastructures de traitement et de détentions au sous-sol, ainsi qu’un grand parking. Les habitants ont identifié ce site comme un point stratégique durant l’été et y maintiennent une présence continue depuis le mois d’août.

Le bâtiment est entouré par deux autoroutes nationales, deux rivières et un aéroport. Avec seulement deux accès pour les véhicules, il est facile de suivre les entrées et sorties des véhicules de l’ICE. Le dispositif Whipple Watch, comme on l’appelle, mobilise depuis des mois des manifestants et des observateurs postés sur place. Ils collectent des informations sur les convois se dirigeant vers la ville ou transportant des détenus vers l’aéroport, identifient les schémas opérationnels, tout comme les jours et les heures de forte activité, et consignent minutieusement les plaques d’immatriculation des véhicules. Cette base de données est consultée quasiment en continu, permettant aux équipes d’intervention rapide, à pied ou motorisées, de confirmer en temps réel la présence des véhicules de l’ICE. L’ICE a commencé à changer régulièrement ses véhicules et plaques pour tenter de contrer ce système de contre-surveillance, mais le nombre de signalements reçus ne cesse d’augmenter.

Whipple Watch poursuit trois objectifs principaux :

- Fournir un système d’alerte anticipé concernant les afflux massifs de troupes et de convois aux réseaux locaux d’intervention rapide,

- Collecter des données, notamment via les registres des plaques d’immatriculation,

- S’assurer que l’ICE sache qu’elle est surveillée, y compris sur son propre territoire.

Whipple Watch a clairement atteint ces objectifs, malgré la présence d’une force militarisée plus qu’hostile.

Much of ICE watch consists of patrollers in cars or on foot, monitoring and reporting on the movements of federal agents.

Comment ça marche

Chaque quartier de la ville (Southside, Uptown, Whittier, etc.) possède des équipes de dispatchers, qui gèrent une conversation continue sur Signal pendant les heures opérationnelles. Il arrive que plusieurs dispatchers opèrent simultanément pour se partager les tâches supplémentaires telles que la surveillance de la conversation, la transmission des rapports vers d’autres canaux ou la vérification des plaques d’immatriculation. La répartition des patrouilles permet également une couverture homogène de tout le secteur, de prendre des notes et d’apporter son aide lors de confrontations. Tous les patrouilleurs, qu’ils soient en véhicule ou à pied, restent connectés pendant toute la durée de leur ronde. Le flux d’informations est constant, permettant aux autres véhicules de décider s’ils sont en mesure de rejoindre l’équipe, de prendre le relais d’une filature ou de poursuivre la recherche d’autres véhicules.

Depuis que l’organisation a été subdivisée en zones de quartier plus précises, les habitants de nombreux secteurs ont également mis en place un dispositif de messagerie instantanée quotidienne. Les conversations sont recréées et effacées chaque jour afin de rester lisibles et d’éviter la saturation (le nombre maximal de participants par groupe Signal étant limité à 1000). Divers quartiers des villes et des banlieues ont reproduit la structure de base de ce système, mais avec des modèles, des structures de discussion, des mécanismes de vérification et des méthodes de collecte de données plus ou moins différentes.

Une équipe chargée de la collecte de données rassemble les informations anonymisées transmises par Whipple Watch ainsi que par plusieurs groupes locaux d’intervention rapide, puis les organise sous des formats exploitables, comme des cartes interactives des zones à risque. Cette équipe gère également la base de données consultable des plaques d’immatriculation, classées selon les catégories : « membres de l’ICE confirmés », « membres de l’ICE présumés », « personnes non affiliées à l’ICE confirmées » et autres.

D’autres forums de discussion localisés ont été créés, notamment autour des établissements scolaires, des communautés religieuses et des services de livraison de courses solidaires. De plus, le forum d’accueil des Réseaux de quartier centralise les informations concernant les nouveaux bénévoles. Des personnes venant de l’ensemble de la ville – ou même du Minnesota – peuvent s’y inscrire et explorer les différents forums disponibles. Les administrateurs les ajoutent ensuite aux groupes ouverts ou les orientent vers les processus de sélection et de formation pour les groupes plus fermés.

Plus récemment, les dispatcheurs ont testé un système de relais permettant aux patrouilleurs qui suivent des véhicules jusqu’aux limites de leur secteur de patrouille de communiquer via messagerie instantanée afin de passer le relai à un patrouilleur de la zone voisine. Cela permet aux patrouilleurs la possibilité de se concentrer sur des itinéraires de plus en plus réduits, qu’ils peuvent rapidement maîtriser pleinement et parcourir ainsi mieux que n’importe quel agent de l’ICE.

Par ailleurs, des relais hispanophones copient les alertes ICE issues des appels de répartition et des tchats locaux, les traduisent, puis les diffusent à de vastes réseaux hispanophones sur Signal et WhatsApp.

Ce qui pourrait sembler, de l’extérieur, comme une formalisation excessive des échanges d’informations, ou au contraire comme un manque de structure dans les communications ouvertes auxquelles participent simultanément tous les patrouilleurs d’une même zone, se révèle en réalité être un dispositif de communication efficace, auto-organisé et bien coordonné.

L’information circule de manière fiable à tous les niveaux grâce aux tchats et aux dispatchers, et les patrouilleurs adoptent rapidement des méthodes qui leur permettent d’éviter de se couper la parole et de transmettre les messages de façon claire et structurée. Les volontaires définissent eux-mêmes leurs créneaux horaires, variables en durée, en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences, de leurs centres d’intérêt et de leurs disponibilités.

Ce système est en perpétuelle évolution, très flexible, quelque peu difficile à expliquer aux personnes extérieures, mais étonnamment facile à intégrer – bon, une fois surmonté le choc de recevoir plus de 1500 messages par jour, bien sûr.

« Tu peux pas savoir à quel point c’est des trucs de dingue ici »

La réaction de l’ICE a été tangible. Ils ont modifié leur tactique. Ils ont été expulsés de certains quartiers lors d’opérations. On les a surpris en train de parler de leur peur et du fait que beaucoup d’entre eux avaient fui.

Ils ont aussi intensifié de façon constante et violente leurs agressions envers les observateurs. Les patrouilleurs qui suivent l’ICE de trop près ou trop longtemps se retrouvent souvent encerclés, permettant à quatre à dix agents d’encercler leur véhicule, de frapper aux portes, de crier, de filmer et de les menacer d’arrestation. Les patrouilleurs qui ont bloqué l’ICE avec leur voiture ont été percutés, leurs vitres brisées, ou ont été extraits de force pour être détenus ou arrêtés. Certaines personnes ont été embarquées de force dans des véhicules de l’ICE, transportées sur plusieurs kilomètres, puis balancés au bord de la route. Des agents ont arraché des personnes de leurs voitures, les ont trainés sur plusieurs pâtés de maisons, puis les ont laissées s’enfuir dans la rue. Récemment, des agents ont utilisé du gaz poivre contre les voitures – parfois en essayant de saturer l’intérieur pour contraindre les occupants à sortir, parfois simplement pour marquer les voitures de façon visible afin de les harceler et de les cibler davantage.

Récemment, des agents de l’ICE ont projeté une grenade lacrymogène depuis leur voiture sur l’autoroute afin de tenter de dissuader une personne de les suivre. Non seulement ces agents ont suivi des patrouilleurs jusqu’à leur domicile, mais ils ont également identifié le conducteur ou le véhicule qui les suivait et conduit ces derniers jusqu’à leur propre domicile, dans un but d’intimidation. Des patrouilleurs nous ont raconté avoir été frappés, avoir failli être fauchés, avoir vu leurs véhicules foncer sur eux, avoir été menacés par une arme, avoir eu leurs pneus crevés et avoir été extraits de force hors de véhicules en marche. Si l’assassinat de Renee Nicole Good a choqué le pays, il n’a surpris personne parmi ceux qui ont arpenté les rues des Villes Jumelles ces six dernières semaines.

Le modèle des Villes Jumelles : ne le copiez pas, inspirez-vous-en

Ce qui différencie le réseau d’intervention rapide des Villes Jumelles et tout son écosystème, ce n’est pas l’adhésion stricte à une structure particulière. C’est plutôt une analyse lucide de leur situation, une volonté d’adaptation et le courage de riposter face à l’escalade de la violence.

Les habitants de Minneapolis et Saint Paul observent attentivement leurs adversaires. Ils connaissent les modes de déploiement des agents de l’ICE, leurs positions, leur apparence, leurs comportements et leurs réactions. Ils vivent dans une agglomération relativement petite et densément peuplée, où de nombreux quartiers sont accessibles à pied et où le plan en damier facilite les déplacements en voiture. Les gens sont liés entre eux, s’appuyant sur des liens hérités des mouvements et des soulèvements antérieurs. Le maire de Minneapolis cherche à préserver l’image progressiste de son administration ; il est peu probable que la police soit déployée en renfort des opérations de l’ICE. Ce sont ces conditions concrètes et observables qui ont directement déterminé la conception et la mise en œuvre de la résistance locale.

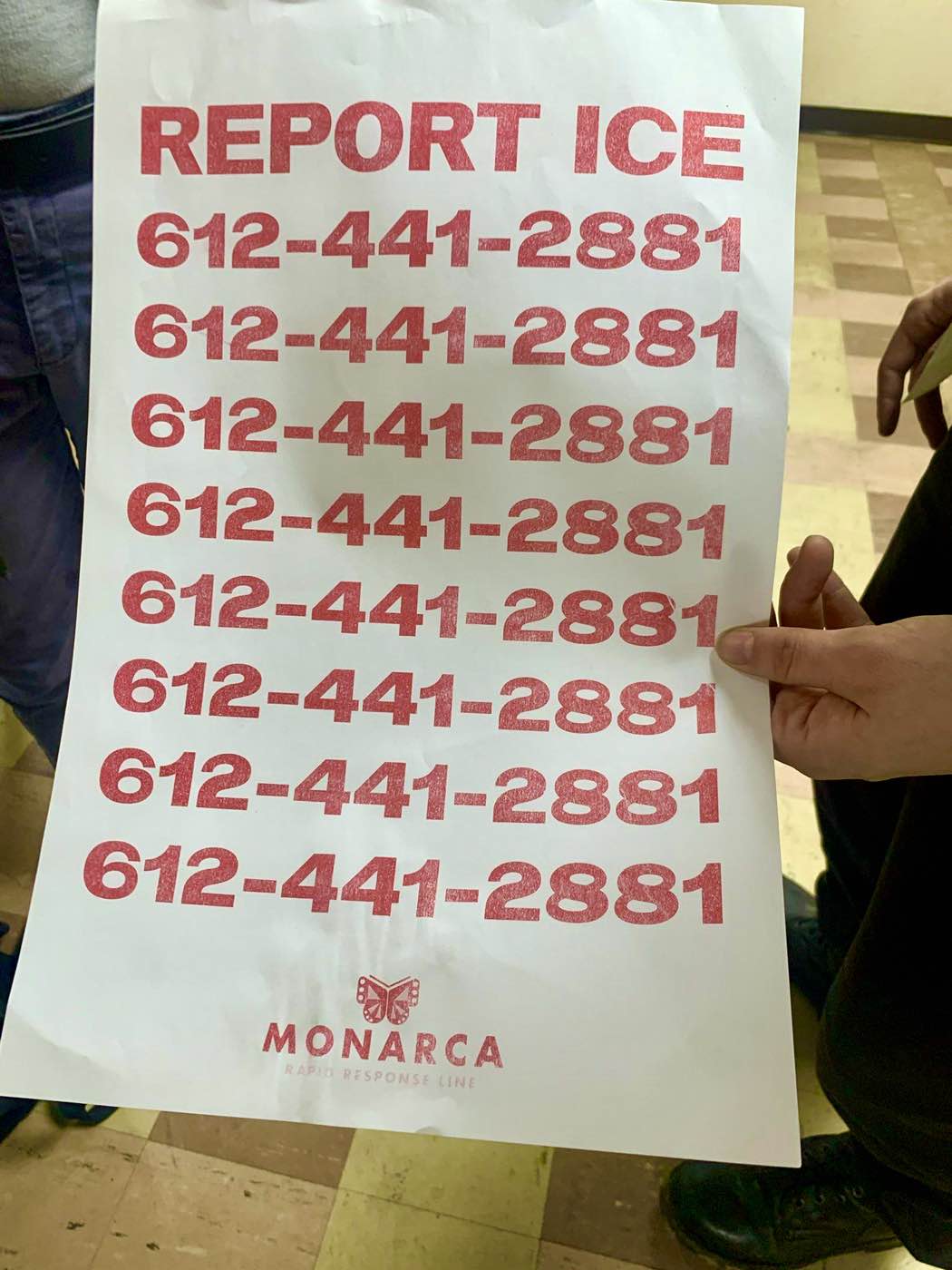

Les personnes impliquées dans le modèle s’engagent à faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation face à l’évolution de la situation. La ville étant composée de quartiers aux caractéristiques et aux profils démographiques variés, le modèle a été conçu pour s’adapter à chaque quartier. Après l’arrêt des raids, l’ICE a conduit ses opérations presque exclusivement depuis un point central à accès restreints, ce qui a poussé les organisateurs à investir massivement dans la contre-surveillance à cet endroit. Lorsque les interventions de l’ICE ont évolué vers des arrestations de rue et des perquisitions rapides et aléatoires, la seule manière d’anticiper leurs déplacements consistait à identifier leurs véhicules en approche. La population s’est donc focalisée sur le repérage des véhicules de l’ICE sur les routes et sur leur suivi. L’ICE, contraint d’utiliser la surprise et les embuscades, les intervenants se sont servis du bruit – sifflets et klaxons – pour donner rapidement l’alerte à distance. Les agents de l’ICE n’apprécient guère d’agir en infériorité numérique ni d’être encerclés ; les patrouilles regroupent donc les véhicules et mettent en place des barrages routiers improvisés.

Peu de ces situations pouvaient être anticipées. La seule manière de s’adapter efficacement consistait à créer un environnement ouvert et inclusif, favorisant la prise d’initiative et l’auto-organisation.

Le courage des habitants des Villes Jumelles mérite une reconnaissance particulière. Il est facile de critiquer les réseaux d’intervention rapide, car filmer ou observer l’escalade de la violence ne suffit pas à la maîtriser. Dans de nombreuses régions du pays, ces réseaux se sont désengagés avant même de pouvoir agir, en tentant de contrôler de manière excessive les actions de leurs membres, malgré une volonté générale de participer activement au conflit. Les formateurs insistent souvent sur la non-ingérence ; certains intervenants se surveillent mutuellement dans la rue, réprimandant quiconque jette des projectiles ou crie. Dans certains cas, cela découle d’une peur instinctive de représailles envers les ONG impliquées. Dans d’autres, c’est une attention, bien intentionnée mais mal orientée, portée à la « sécurité », qui se traduit par un paternalisme consistant à déterminer pour autrui le niveau de risque jugé acceptable.

On observe cette même prudence excessive dans les Villes Jumelles. Certains instructeurs et coordinateurs, par habitude, incitent les gens à se retirer plutôt qu’à les accompagner dans leurs initiatives. D’autres, au lieu de contrecarrer l’ICE, entravent ceux qui passent à l’action.

Mais ici, le conflit est conduit par ceux qui repoussent les limites, qui se servent de leurs véhicules et de leurs corps pour immobiliser les agents et libérer les personnes détenues, qui jettent des boules de neige et des pierres, qui renvoient les grenades lacrymogènes, qui couvrent les voitures et les agents de peinture et brisent les vitres de leurs automobiles, qui continuent de hurler au visage des ravisseurs lorsqu’ils sont frappés, aspergés de gaz poivré ou touchés par des balles en caoutchouc, qui assistent aux enlèvements masqués, aux disparitions non-élucidées et au nombre sans précédent de morts perpétrés par cette nouvelle ICE enhardie, et ils sont prêts à prendre de véritables risques pour les arrêter. Ils subissent les représailles, et malgré cela, ils sont plus nombreux, plus forts et plus courageux.

Se préparer à l’arrivée massive des agents de l’ICE dans votre ville – et croyez-moi, leur arrivée est imminente – demande d’examiner le terrain et de faire preuve de créativité. La stratégie la plus adaptée à votre ville ne ressemblera probablement pas aux unités d’observation régulières stationnées dans leurs quartiers généraux ni aux patrouilles mobiles d’intervention rapide. Il faudra analyser en profondeur comment tirer le meilleur parti de vos atouts et exploiter vos faiblesses dans votre contexte spécifique. Commencez dès maintenant à étudier, planifier, collaborer et expérimenter.

Nous nous tournons vers les Villes Jumelles, non pas pour en reproduire les détails, mais pour leur clarté d’analyse, leur action rapide et décisive, leur expérimentation agile, leur profonde bienveillance mutuelle et leur courage contagieux.

Ce rapport a été rédigé par des visiteurs des Villes Jumelles, qui ont eu le plaisir d’être accueillis au sein du réseau pour quelques jours. Merci à tous ceux qui nous ont fait découvrir leur ville, nous ont expliqué le fonctionnement de leurs systèmes et nous ont emmenés patrouiller. Amour et rage.

Resources

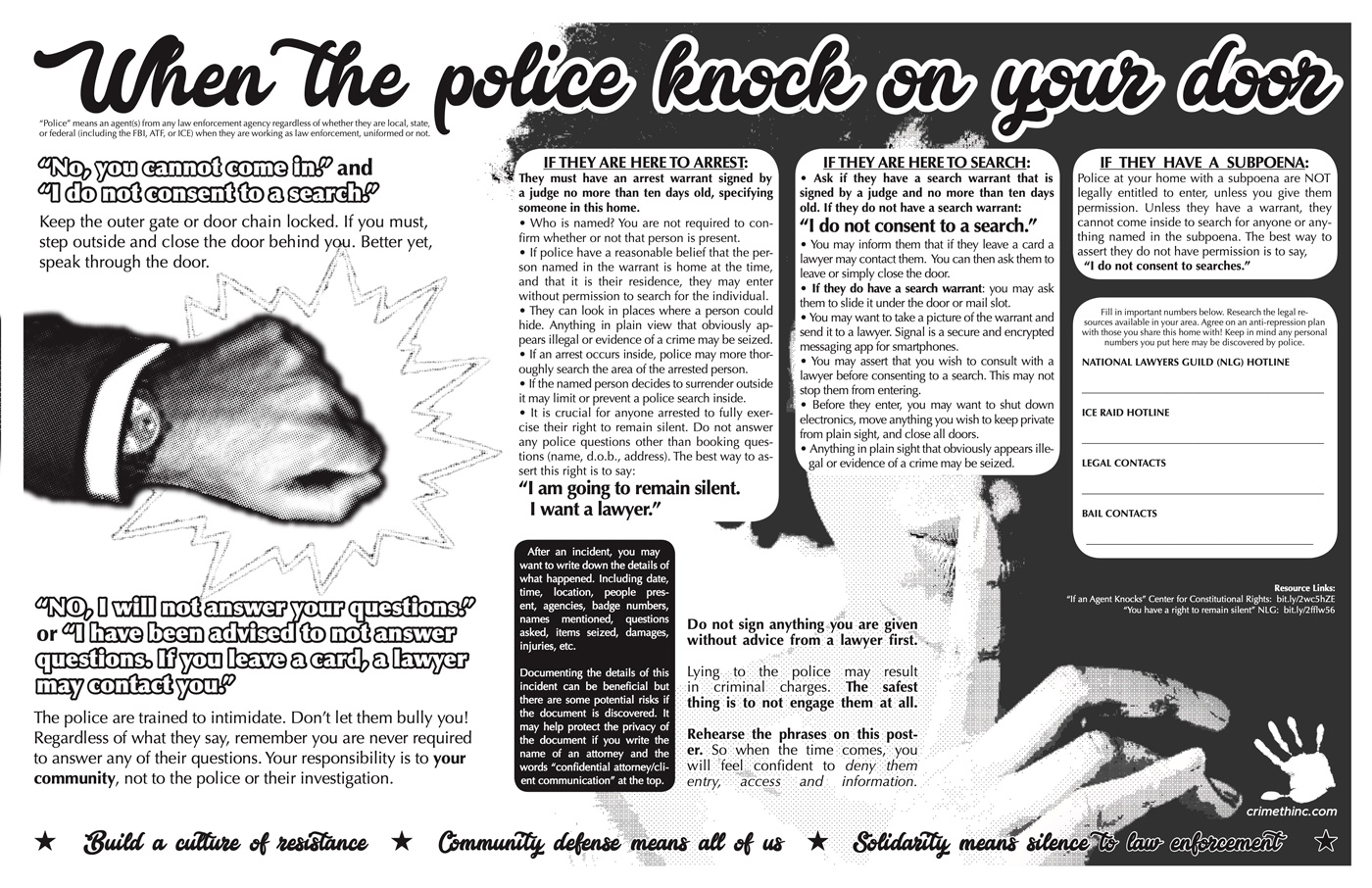

- Eight Things You Can Do to Stop ICE

- Seven Steps to Stop ICE

- When the Feds Come to Your City: Standing Up to ICE—A Guide from Chicago Organizers

Further Reading

- Minneapolis Responds to the Murder of Alex Pretti: An Eyewitness Account

- Protesters Blockade ICE Headquarters in Fort Snelling, Minnesota: Report from an Action during the General Strike in the Twin Cities

- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks

- North Minneapolis Chases Out ICE: A Firsthand Account of the Response to Another ICE Shooting

- Minneapolis Responds to ICE Committing Murder: An Account from the Streets

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

15.01.2026 à 10:27

Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

CrimethInc. Ex-Workers Collective

Texte intégral (2441 mots)

Après que des agents du Service de l’immigration et des douanes (ICE) aient tiré sur au moins une personne dans les quartiers nord de Minneapolis dans la nuit du 14 janvier, une foule s’est rassemblée et leur a fait face, les affrontant et arrachant le ruban jaune que les autorités avaient mis en place autour de la zone. La police est venue prêter main forte aux mercenaires fédéraux, se joignant à eux pour tirer une quantité considérable de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes sur les manifestant·e·s ainsi que sur les voitures qui passaient par là et les maisons du quartier résidentiel. Néanmoins, les agents ont perdu le contrôle de la zone et ont battu en retraite, cédant les rues à celles et ceux qui leur avaient tenu tête.

Au cours de cette opération, les agents de l’ICE ont abandonné plusieurs véhicules dans la zone. Les manifestant·e·s ont ouvert les véhicules et y ont trouvé des cartes d’identité, des documents administratifs, des plaques d’immatriculation, des plans opérationnels, du matériel tactique et d’autres objets. Des images de manifestant·e·s examinant ces documents ont été diffusées en direct sur Internet.

Cet événement fait suite au meurtre atroce de Renee Good survenu une semaine plus tôt et perpétré par l’agent Jonathan Ross en plein jour. Ce meurtre a été filmé par plusieurs personnes. Tu peux lire ici un compte rendu de la réaction des manifestant·e·s.

Au cours du dernier mois et demi, le régime Trump a envoyé de plus en plus de troupes dans les « Villes Jumelles », car il sait que ce qui s’y passe a des répercussions sur l’ensemble du pays – et parce qu’il est en train de perdre. Si la bataille de Minneapolis de l’hiver 2026 se déroule comme la bataille de Portland de l’été 2020, cela augure mal de la capacité de Trump à conserver le contrôle par la force pure et simple.

Il est important de noter le rôle joué par la police locale de Minneapolis dans les agressions commises ce soir contre les manifestant·e·s, alors qu’elle est officiellement sous l’autorité d’une municipalité démocrate qui s’est engagée verbalement à s’opposer à l’ICE. Partout dans le pays, la police a joué un rôle essentiel en permettant à l’ICE de terroriser les communautés. Sans l’aide et le soutien continus des services de police locaux, les agences fédérales auraient déjà été dépassées par les mouvements de protestation. Lorsque les politicien·ne·s démocrates affirment qu’iels doivent « maintenir l’ordre », iels tentent de se positionner comme des partenaires mineurs dans la consolidation du fascisme. Il est peut-être dans leur intérêt de « maintenir l’ordre » alors que des mercenaires kidnappent et tuent des personnes, mais ce n’est pas dans le nôtre.

Nous proposons ici un récit des manifestations qui ont suivi la fusillade dans le nord de Minneapolis. Ce récit nous a été envoyé anonymement.

Des manifestant·e·s qui ont inspecté les véhicules abandonnés de l’ICE ont apparemment récupéré ces « pièces de défi » que les mercenaires de l’ICE reçoivent lorsqu’ils kidnappent des personnes. Cette « pièce » est décorée d’un crâne coiffé d’une couronne. Les mercenaires de l’ICE servent le roi de la mort.

Il me restait deux heures à faire avant la fin de ma journée de travail lorsque mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Plusieurs camarades ne savaient pas où j’étais et pensaient que j’étais peut-être dehors, dans les rues.

« Où es-tu ? »

« Ça va ???? »

« Coups de feu à l’intersection de la 24ème rue et de Lyndale. »

« Ils viennent tout juste de tirer sur autre personne »

Tous les fils de discussion des différents groupes d’intervention rapide parlaient de la même chose. Toutes sortes de rumeurs circulaient. Avaient-ils tiré sur une ou deux personnes ? Les victimes étaient-elles vivantes ou mortes ? Quelqu’un a dit que l’ICE avait tiré dans la jambe d’un garçon vénézuélien de 12 ans. Quelqu’un d’autre a dit que la victime se cachait chez elle par crainte d’être arrêtée et avait désespérément besoin de soins médicaux. Je ne savais pas quoi croire.

C’est toujours comme ça quand une nouvelle urgence survient. Au cours des 45 derniers jours d’occupation fédérale, se frayer un chemin dans le brouillard de la guerre pour découvrir ce qui vient de se passer est devenu une sensation familière. Quelqu’un m’a envoyé une vidéo en direct montrant une foule en train de s’enfuir alors que des agents de l’ICE leur lançaient des grenades lacrymogènes et assourdissantes.

Le temps s’est ralenti. Je me suis dépêché·e de terminer la tâche fastidieuse sur laquelle je travaillais aussi vite que possible. Quand j’ai senti que ce que j’avais fait été suffisamment correct pour ne pas avoir d’ennuis ultérieurement, j’ai dit à mes collègues que j’avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. J’ai sauté dans ma voiture et j’ai brûlé tous les feux en direction de la 24ème rue et de North Lyndale.

J’ai croisé une équipe de street medics située à deux pâtés de maisons au nord de la foule. Iels m’ont raconté ce qu’iels avaient vu avant mon arrivée. L’ICE avait arrêté deux enfants soupçonnés d’avoir lancé un feu d’artifice dans leur direction – 20 voyous cagoulés s’étaient alors précipités pour les attraper, avant de les relâcher une demi-heure plus tard sous la pression intense du reste de la foule présente sur les lieux. Les street medics m’ont averti qu’iels allaient partir avant que les flics ne commencent à procéder à des arrestations massives. Selon elleux, je me dirigeais vers une nasse. L’air empestait déjà les gaz lacrymogènes.

Au niveau de la 24ème rue, j’ai retrouvé une foule composée d’une centaine de personnes faisant face à une ligne de flics anti-émeute du département de police de Minneapolis. Les fédéraux avaient déjà quitté les lieux et avaient laissé la situation aux mains des policiers locaux. Quelqu’un battait lentement la mesure sur un tambour. À ma droite, des enfants se tenaient debout sur une pelouse surélevée et criaient « Nique l’ICE ! » et « Nique le 12 ! » (une alternative à « Nique la police ! ») en direction de la police. Quelqu’un brandissait une grenade lacrymogène qui leur avait été tirée dessus, la montrant à ses ami·e·s. Une équipe de télévision était également présente. Ils ont essayé de me parler. Je me suis frayé·e un chemin à travers la foule pour m’éloigner des caméras. Au-delà de la ligne de front, à un pâté de maisons plus au sud au niveau de Lyndale et de la 23ème rue, j’ai entendu un bruit de verre brisé.

J’ai fait demi-tour et j’ai contourné le pâté de maisons. Je suis ressorti·e de l’autre côté de la ligne de front. De ce côté-là aussi, il y avait une foule de jeunes. Iels étaient en train de démolir deux SUVs que j’ai immédiatement reconnus comme étant des véhicules de l’ICE grâce à leurs vitres teintées et à leurs plaques d’immatriculation d’un autre État. Des gars donnaient des coups de pieds dans les vitres. Quelqu’un brandissait fièrement un drapeau mexicain. Une jeune fille a sauté sur le capot et a enfoncé le pare-brise avec son pied. Quelqu’un a tagué en rouge « HANG KRISTI NOEM » (« Pendez Kristi Noem », sécrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis) sur le côté de la voiture.

Une graffeuse ou un graffeur a désigné les mercenaires de l’ICE pour ce qu’ils sont : des nazis.

Quelques personnes ont sorti un coffre-fort pour armes à feu verrouillé du coffre d’une des voitures. Quelqu’un a jeté par terre un kit de prise d’empreintes digitales. Une autre personne parcourait frénétiquement un dossier contenant des documents officiels, les prenant un par un en photo avec son téléphone. Il y avait aussi une cagoule que porte les agents de l’ICE dans la portière côté conducteur du SUV le plus proche. Comme il se doit, un grattoir à glace se trouvait sur le plancher du véhicule.

Tout à coup, j’ai entendu un grand bruit d’explosion derrière moi. L’odeur âcre familière des gaz lacrymogènes m’a envahi les narines. J’ai commencé à courir vers le sud avec le reste de la foule. Cependant, lorsque nous sommes arrivé·e·s à l’intersection suivante, je me suis retourné·e et j’ai vu que les flics battaient en retraite, tirant des projectiles sur la foule tout en se déplaçant vers l’est sur la 24ème rue. La foule a repris ses esprits, nous avons fait demi-tour et avons couru vers la 24ème rue. Il y avait d’énormes nuages de gaz lacrymogène à l’est de notre position, à tel point que je ne voyais plus les flics.

J’ai entendu une personne crier avec enthousiasme « C’est celui-là ! C’est l’ICE ! ». Elle désignait un autre SUV argenté garé sur la 24ème rue. J’ai vérifié la plaque d’immatriculation dans la base de données des véhicules de l’ICE que les militant·e·s tiennent à jour, j’ai vu qu’elle avait raison et je me suis immédiatement senti·e ridicule d’avoir fait du travail administratif au milieu d’une émeute. Quelqu’un a commencé à frapper l’une des vitres latérales à l’aide du grattoir à glace qui se trouvait dans le véhicule précédent, en frappant aussi fort que possible. Après quelques coups, la vitre a cédé dans un craquement satisfaisant. Les gens autour de moi ont également commencé à donner des coups de pieds dans les autres vitres. Quelqu’un a ouvert la portière côté conducteur et a jeté un pétard à l’intérieur du véhicule.

Un caméraman trop zélé – je ne saurais dire s’il s’agissait du même que précédemment – s’est frayé un chemin à travers la foule pour filmer le véhicule de l’ICE en train de subir ce traitement. « Pas de vidéo ! » lui a crié quelqu’un. « Si vous le laissez prendre des images de ce bordel, quelqu’un va finir en prison ! » Plusieurs personnes ont vigoureusement encouragé le caméraman à faire demi-tour et à quitter les lieux de l’action.

Lorsque les gaz lacrymogènes se sont dissipés, j’ai vu que les flics avaient disparus. Cela semblait trop beau pour être vrai. J’ai couru sur quelques pâtés de maisons pour inspecter les environs. Ils étaient introuvables.

Je suis retourné·e là où se trouvaient les deux véhicules défoncés de l’ICE. Une ambiance festive de fête de quartier s’était installée. Les gens allumaient des feux d’artifice. Une personne essayait d’ouvrir la mallette sécurisée contenant les armes. Quelqu’un dansait à nouveau sur le toit d’un véhicule tandis qu’une autre personne passait à plein volume le morceau « I Don’t Fuck With You » de Big Sean. Des jeunes faisaient circuler une bouteille de Hennessy. Une voie de circulation s’était ouverte. Certain·e·s automobilistes qui passaient par là levaient le poing par la fenêtre et criaient « FUCK ICE! » (« Nique l’ICE ! »).

« Je suis tellement fier·ère de ma ville », me suis-je supris·e à murmurer à voix haute. Après sept semaines d’atrocités commises par ces fascistes, les gens ripostaient enfin. J’ai pensé aux libéraux qui, chez eux, se tordaient les mains en arguant que nous donnions soi-disant aux fédéraux une excuse pour réprimer (mais bon sang, qu’est-ce qu’ils croyaient qu’il se passait déjà ?) et publiaient sur Facebook des messages sur le « langage des sans-vois ». Les nouvelles et nouveaux camarades avec lesquel·le·s je faisais la fête autour des véhicules pillés me semblaient parfaitement éloquent·e·s.

Le soulèvement de 2020 lié au meurtre de George Floyd n’a jamais été très loin. Son spectre a hanté Minneapolis tout au long des événements qui se sont déroulés au cours du dernier mois et demi. Ce soir, le 14 janvier, il a finalement repris une forme tangible. Les gens se souviendront de cette soirée comme du coup d’envoi de la contre-attaque populaire contre une invasion fasciste.

Lorsque l’histoire sera écrite comme elle devrait l’être, ce n’est pas notre férocité, mais plutôt la modération et la longue patience des « Villes Jumelles » qui feront que les gens secoueront la tête avec étonnement.

08.01.2026 à 22:09

Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : Un récit depuis les rues

CrimethInc. Ex-Workers Collective

Texte intégral (2774 mots)

Le 7 janvier 2026, Jonathan Ross, agent des Services de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE), a abattu de sang-froid notre camarade Renee Good. Ce qui suit est un récit des événements qui ont immédiatement suivi son assassinat, vu par un·e anarchiste de Minneapolis. Ces mots sont dédiés à sa mémoire.

Renee Good a été assassinée à seulement six pâtés de maisons de l’endroit où George Floyd a été tué en mai 2020. Cela semble significatif pour deux raisons. Premièrement, le sud de Minneapolis a une histoire et un passé de résistance. Des milliers de personnes ici se souviennent encore des affrontements avec la police en 2020. Deuxièmement, une dynamique similaire pourrait se reproduire aujourd’hui, tout comme lors de l’été explosif de 2020, lorsque les troubles à Minneapolis ont été l’étincelle qui a déclenché un soulèvement à l’échelle nationale.

Cela fait maintenant 38 jours que le département de la Sécurité intérieure occupe les « Villes Jumelles » (les villes de Minneapolis et de Saint Paul) afin de terroriser nos voisin·e·s immigré·e·s. Ce lundi, il a déployé 2000 agents de l’ICE supplémentaires afin d’augmenter considérablement le nombre d’enlèvements. Il s’agit d’une escalade sans précédent. Aucune autre ville n’a encore connu une occupation de l’ICE à cette échelle.

Cette escalade est une réaction à la vague de résistance contre l’ICE que nos communautés ont menée au cours des dernières semaines. Plus de 4000 personnes ont participé à au moins 81 groupes d’intervention rapide : patrouilles, filatures et encerclement des véhicules de l’ICE, actions visant à alerter nos voisin·e·s, manifestations devant les hôtels hébergeant des agents de l’ICE et confrontations avec ces derniers lorsqu’ils tentent de mener à bien leurs activités ignobles. La recrudescence actuelle des attaques de l’ICE ne nous a pas plongé dans le désespoir ; nous pensons qu’elle indique que l’ICE est comme un animal sauvage acculé dans un coin. Son comportement erratique et violent commence à suggérer un certain désespoir de leur côté. C’est une agence en crise, une agence qui peut être vaincue.

Des personnes font une veillée en hommage à Renee Good après son assassinat par Jonathan Ross, agent de l’ICE.

Hier, le 7 janvier, je me suis rendu·e au bâtiment Bishop Henry Whipple à 8 heures du matin avec un·e ami·e. Le bâtiment Whipple est le siège des opérations de l’ICE pour toute la région du Haut-Midwest ; c’est là qu’ils se préparent avant de mener leurs raids. J’ai pris des photos de leurs plaques d’immatriculation pendant environ une heure. Un·e troisième ami·e avait prévu de se joindre à nous. Iel m’a ensuite envoyé un SMS pour me dire qu’iel ne pouvait pas venir parce que l’ICE avait tiré sur quelqu’un.

Mon ami·e et moi-même avons quitté Whipple et avons filé vers Portland Avenue et la 34ème rue, où la fusillade venait d’avoir lieu. À notre arrivée, nos téléphones ont cessé de fonctionner, plus aucun signal, comme s’ils étaient brouillés. Le périmètre était bouclé par un ruban jaune et des dizaines d’agents de la police municipale protégeaient des agents de l’ICE équipés de leur tenue tactique complète. Les policiers disposaient d’un véhicule Bearcat équipé d’un LRAD (pour long-range acoustic device plus communément connu sous le nom de « canon à son »). Greg Bovino lui-même, le « commandant en chef » de la police des frontières, se tenait là, lui aussi en tenue tactique. Une foule se formait, composée non seulement d’activistes reconnaissables, mais aussi de voisin·e·s ordinaires qui vivaient dans ce quartier et qui étaient sorti·e·s pour les insulter. Nous avons commencé à scander : « Flics ! Porcs ! Assassins ! »

La situation s’est envenimée lorsqu’un agent a plaqué au sol une manifestante à environ un pâté de maisons de là. Il l’a attrapé par ses vêtements et a tenté de lui mettre les mains dans le dos alors qu’elle était allongée dans un banc de neige. Quelqu’un d’autre a bousculé l’agent, le faisant tomber. Quelques personnes dans la foule se sont précipitées pour voir ce qui se passait. Un résident d’âge moyen a exigé de savoir pourquoi les agents arrêtaient cette personne en particulier.

« Elle était en train de crever des pneus » répondit l’agent de l’ICE.

L’homme lui répondit en criant : « Moi aussi je vais le faire, enfoiré ! »

Il y a eu quelques minutes de tension, jusqu’à ce que l’agent décide de laisser partir la personne arrêtée avant de se replier stratégiquement à son tour vers un groupe d’agents de l’ICE.

La foule a commencé à prendre confiance, s’approchant des agents de l’ICE et scandant des slogans de manière plus agressive. La police municipale a dégagé une sortie pour permettre à l’ICE de partir en direction du sud sur Portland Avenue ; ils ont commencé à quitter les lieux à bord de leurs véhicules. Certaines personnes ont commencé à crier pour que les gens sortent dans la rue afin de les bloquer. La foule a d’abord hésité, mais quelques personnes ont commencé à occuper la chaussée et ont réussi à bloquer un véhicule de l’ICE. Voyant cela, d’autres personnes ont fait de même. Les agents de la police municipale les ont repoussés. Les gens donnaient des coups de pieds aux véhicules de l’ICE alors qu’ils s’éloignaient à toute vitesse. Une personne a failli être renversée lors de cette action.

Alors que la foule bloquait de plus en plus Portland Avenue, les flics ont tenté de dégager une autre sortie pour leur permettre de se diriger vers l’ouest sur la 34ème rue. Les gens ont commencé à scander « Fists up, feds down, get the fuck out of town! » (« Les poings en l’air, les fédéraux à terre, cassez-vous de notre ville ! »). Des agents de l’ICE équipés de lanceurs soi-disant « moins létaux » et de fusils à pompe protégeaient un SUV qui tentait de partir. Les gens ont commencé à lancer des boules de neige dans leur direction. La foule s’est précipitée en avant et je me suis retrouvé·e face à face avec un agent de l’ICE qui m’a pointé le canon de son lanceur en direction de mon visage.

« Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas aussi me tirer dessus ? », j’ai demandé.

Il a tiré avec le lanceur à bout portant sur mon visage. Ma première pensée a été : « Je viens de perdre un œil. » C’est ce que j’ai ressenti. Les street medics m’ont tiré en arrière et ont commencé à me rincer les yeux. À ma droite, je voyais des gens poursuivre des agents de l’ICE dans une ruelle derrière des maisons. J’ai vu le même homme d’âge moyen qui était intervenu en faveur de l’autre manifestante recevoir lui aussi une balle de poivre à bout portant en plein visage. Les agents ont tiré des gaz lacrymogènes et ont plaqué quelqu’un d’autre au sol.

Deux camarades qui s’occupaient de me soigner m’ont aidé à me déplacer et à me réfugier dans une maison située non loin de là pour que je puisse me nettoyer. J’ai pris une douche et j’ai mis de la gaze sur la blessure que j’avais au visage. Quand je suis sorti·e de la douche, j’ai vu qu’il y avait encore plus d’agitation dehors sur les trottoirs. Il était difficile de dire si l’ICE poursuivait les gens ou si ces les gens qui les poursuivaient.

Certaines personnes ont érigé une barricade à l’angle de Portland Avenue et de la 33ème rue, à un pâté de maison de l’endroit où Renee a été assassinée. La barricade est toujours là aujourd’hui, et des manifestant·e·s y campent, parmi lesquel·le·s certains visages familiers qui ont occupé pendant plus d’un an la zone autonome de George Floyd Square, située à un kilomètre de là.

La barricade à l’angle de Portland Avenue et de la 33ème rue, à un pâté de maisons de l’endroit où Renee a été assassinée.

Je suis rentré·e chez moi pour soigner mes blessures et nettoyer le spray au poivre dont été imprégné mes vêtements. Quelques heures plus tard, j’ai entendu dire que l’ICE avait fait une descente au lycée Roosevelt et avait percuté la voiture d’un observateur avec l’un de leurs véhicules, utilisant ce dernier comme une arme, comme nous les avons souvent vus le faire. Une bagarre a éclaté devant l’entrée principale de l’établissement. Ils ont arrêté un·e manifestant·e, mais n’ont pas réussi à attraper l’élève qu’ils tentaient d’enlever. Cela devrait rappeler à tout le monde qu’ils ne sont pas invincibles : lorsque nous nous engageons dans nos actions, nous pouvons les vaincre.

Vers 16h30, un groupe de 30 à 40 manifestant·e·s a forcé les portes du palais de justice fédéral situé dans le centre-ville. Alors que les agents de sécurité tentaient de repousser les portes tournantes pour empêcher les manifestant·e·s d’enter, quelqu’un a brisé une vitre. Personne n’a été arrêté sur place. La spontanéité du moment et le nombre impressionnant de petites manifestations qui ont éclaté partout dans les « Villes Jumelles » ont empêché les autorités de pouvoir réagir sur tous les fronts.

Cette nuit-là, une veillée funèbre massive a été organisée pour pleurer la mort de Renee. Quelque dix mille personnes se sont rassemblées, se pressant autour de braseros qui envahissaient Portland Avenue à perte de vue. On aurait dit que tous les habitant·e·s du Southside – les quartiers sud – étaient là.

Les gens se réunissent à la veillée funèbre pour Renee Good après son assassinat par Jonathan Ross, agent de l’ICE.

Depuis le début de l’invasion des « Villes Jumelles », des contradictions désordonnées et chaotiques ont abondé au sein du réseau de groupes d’intervention rapide qui s’est formé. Au début, il y a eu des affrontements majeurs avec l’ICE à l’usine de papier Bro-Tex et dans les quartiers est de Saint Paul. Quelques semaines plus tard, un affrontement a eu lieu à l’angle de la 29ème rue et de Pillsbury, où les agents de l’ICE ont plaqué au sol une femme enceinte. À la suite de ces événements, il y a eu beaucoup d’actions de maintien de la paix et de débats sur la non-violence. Les éléments libéraux ont gagné du terrain, et des choses que nous pouvions considérer comme acquises en 2020 ne sont plus établies aujourd’hui.

Beaucoup de membres des groupes d’intervention rapide sont issus des manifestations 50501 et No Kings et sont encore très novices et inexpérimenté·e·s. Cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Il existe une immense source d’énergie créative ; divers quartiers essaient toutes sortes de stratégies différentes pour mettre en place des systèmes d’alerte et d’entraide. Parfois, les libéraux qui dirigent les opérations ont mené une véritable contre-insurrection en disant aux gens de ne pas se rendre sur les lieux d’un enlèvement. Les formations très suivies pour prendre part aux patrouilles ont appris aux participant·e·s à rester à au moins 10 mètres de l’ICE à tout moment. Il existe une culture qui consiste à nous qualifier « d’observatrices et d’observateurs », une idée insidieuse pour celles et ceux d’entre nous qui veulent faire tout leur possible pour perturber et entraver les opérations de l’ICE. L’accent est fortement mis sur la collecte des plaques d’immatriculations de l’ICE, ce qui s’avère de moins en moins utile à mesure que les agents changent leurs plaques et que 2000 nouveaux véhiculent envahissent nos rues. Nous avons constaté que les patrouilles à pied autour des points chauds comme Lake et Bloomington sont de plus en plus efficaces depuis le début de la vague lundi dernier. Il ne faut pas longtemps pour trouver un agent de l’ICE qui rôde dans les parages.

À mon avis, nous devrons lutter sur deux fronts pour vaincre l’invasion de l’ICE. Nous devons devenir plus agiles et plus courageuses et courageux pour mettre fin rapidement et fermement aux enlèvements, et nous devons également les vaincre sur le plan politique en popularisant l’idée que l’ICE représente une attaque contre la société dans son ensemble. Les conditions d’un nouveau soulèvement comme celui de 2020 bouillonnent juste sous la surface. C’est un feu souterrain que les autorités fédérales ne peuvent éteindre.

Nous devons cela à Renee Good, notre sœur disparue. Nous devons faire pression sur ces tensions jusqu’à ce que nous parvenions à les dépasser et franchir le cap.

La barricade à l’angle de Portland et de la 33ème rue, à un pâté de maisons de l’endroit où Renee a été assassinée.

La barricade à l’angle de Portland et de la 33ème rue, à un pâté de maisons de l’endroit où Renee a été assassinée.

Nique l’ICE.

Further Reading

- Minneapolis Responds to the Murder of Alex Pretti: An Eyewitness Account

- Protesters Blockade ICE Headquarters in Fort Snelling, Minnesota: Report from an Action during the General Strike in the Twin Cities

- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks

- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul: Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE: Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE: Un récit depuis les rues

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

07.01.2026 à 06:33

Les protestations en Iran assiégées par les ennemis intérieurs et extérieurs : Un rapport sur le soulèvement populaire récent

CrimethInc. Ex-Workers Collective

Texte intégral (5345 mots)

Le texte suivant est une contribution du collectif Roja, un collectif indépendant, de gauche et féministe basé à Paris. Roja est né après le féminicide de Jina (Mahsa) Amini, au même moment que le début du soulèvement « Jin, Jiyan, Azadi » en septembre 2022. Le collectif est composé d’activistes politiques de diverses nationalités et géographies politiques au sein de l’Iran, notamment kurdes, hazaras, perses, et d’autres encore. Les activités de Roja ne sont pas seulement liées aux mouvements sociaux en Iran et au Moyen-Orient, mais aussi aux luttes locales à Paris, en lien avec des luttes internationalistes, notamment en soutien à la Palestine. Le nom « Roja » s’inspire de la résonance de plusieurs mots dans différentes langues : en espagnol, roja signifie « rouge » ; en kurde, roj signifie « lumière » et « jour » ; en mazandarani, roja signifie « étoile du matin » ou « Vénus », considérée comme le corps céleste le plus brillant la nuit.

Mise à jour, 9 janvier : Ce texte d’intervention a été rédigé par Roja le 4 janvier 2026, le sixième jour des manifestations nationales en Iran. Beaucoup de choses se sont produites depuis — surtout la nuit historique du 8 janvier, douzième jour du soulèvement. La journée a commencé par une grève générale des commerçants et de l’économie marchande, notamment au Kurdistan, appelée par des partis kurdes. La fermeture des boutiques s’est combinée à des mobilisations de rue et dans les universités à travers tout le pays. Les affrontements avec les forces de sécurité se sont étendus à des dizaines de villes, de la capitale aux provinces frontalières ; un rapport de surveillance des droits humains a comptabilisé des actions de protestation dans au moins 46 villes réparties sur 21 provinces ce jour-là. Au crépuscule, des images circulant montraient des foules d’une ampleur extrêmement choquante que la police habituelle ne pouvait contenir : des millions de personnes reprenant les rues comme leur bien propre et, dans de nombreux endroits, repoussant les forces de sécurité en retraite — une atmosphère qui, pour beaucoup, évoquait le souvenir des mois précédant la révolution de 1979.

Le soir du 8 janvier, alors que l’appareil répressif de la République islamique vacillait et que les rues lui échappaient, le régime a mis en place une coupure quasi totale d’internet. Le black-out se poursuit au moment où nous écrivons, dans une tentative de couper les circuits de coordination et d’empêcher la documentation des assassinats.

En même temps, Donald Trump a réitéré ses menaces de représailles si la République islamique intensifiait les tueries, tout en se distançant — seulement partiellement — de Reza Pahlavi, affirmant ne pas être sûr qu’une rencontre soit appropriée et que « nous devrions laisser tout le monde sortir là-bas et voir qui émerge ». L’obsession autour du « fils du Shah » occulte une autre tendance, tout aussi réelle, sur laquelle nous nous concentrons dans ce texte : la perspective d’une transition contrôlée par une reconfiguration interne — un changement sans rupture — à l’image de ce qui s’est récemment produit au Venezuela.

I. Le cinquième soulèvement depuis 2017

Depuis le 28 décembre 2025, l’Iran brûle de nouveau dans la fièvre de vastes manifestations. Des cris de « Mort au dictateur » et « Mort à Khamenei » ont retenti dans les rues de au moins 222 lieux répartis dans 78 villes de 26 provinces. Les protestations ne visent pas seulement la pauvreté, la vie chère, l’inflation et la dépossession, mais tout un système politique pourri jusqu’à la moelle. La vie est devenue invivable pour la majorité — en particulier pour la classe ouvrière, les femmes, les personnes queer et les minorités ethniques non persanes. Cela est dû non seulement à l’effondrement du rial iranien après la guerre de douze jours, mais aussi à la dégradation des services sociaux de base, notamment des coupures répétées d’électricité ; à une crise environnementale croissante (pollution de l’air, sécheresse, déforestation et mauvaise gestion des ressources en eau) ; et à des exécutions massives (au moins 2 063 personnes en 2025) — tout cela ayant combiné pour aggraver les conditions de vie.

La crise de la reproduction sociale est le point central des manifestations actuelles, et leur horizon ultime est la reconquête de la vie.

Ce soulèvement constitue la cinquième vague d’une chaîne de protestations commencée en décembre 2017 avec le soulèvement connu sous le nom de « Révolte du pain ». Elle s’est poursuivie avec le soulèvement sanglant de novembre 2019, une explosion de colère populaire contre la hausse du prix du carburant et l’injustice. La révolte de 2021 a été qualifiée de « soulèvement des assoiffés », initiée et menée par des minorités ethniques arabes. Cette vague a culminé avec le soulèvement « Femme, Vie, Liberté » en 2022, qui a mis en avant les luttes pour l’émancipation des femmes et les luttes anticoloniales des nations opprimées telles que les Kurdes et les Baloutches, ouvrant de nouveaux horizons. Le soulèvement actuel recentre à nouveau la crise de la reproduction sociale — cette fois, sur un terrain plus radical, post-guerre. Les protestations qui commencent par des revendications de subsistance, mais avec une rapidité frappante, s’attaquent aux structures du pouvoir et à l’oligarchie corrompue.

II. Un soulèvement assiégé par des menaces extérieures et intérieures

Les manifestations en cours en Iran sont assiégées de tous côtés par des menaces à la fois extérieures et intérieures. Un jour seulement avant l’assaut impérialiste des États-Unis sur le Venezuela, Donald Trump, drapé dans le langage du « soutien aux manifestants », a lancé un avertissement : si le gouvernement iranien « tue des manifestants pacifiques, ce qui est sa coutume, les États-Unis d’Amérique viendront à leur secours. Nous sommes prêts, armés et prêts à passer à l’action ». C’est le plus vieux scénario de l’impérialisme, utilisant le discours du « sauvetage de vies » pour légitimer la guerre — qu’il s’agisse de l’Irak ou de la Libye. Les États-Unis suivent encore ce scénario aujourd’hui : en 2025 seulement, ils ont lancé des attaques militaires directes contre sept pays.

Le gouvernement génocidaire israélien, ayant précédemment mené son assaut de douze jours contre l’Iran sous le nom de « Femme, Vie, Liberté », écrit désormais en persan sur les réseaux sociaux : « Nous sommes avec vous, manifestants ». Les monarchistes, bras local du sionisme, qui ont assumé la honte d’avoir soutenu Israël pendant la Guerre de douze jours, tentent désormais de se présenter à leurs maîtres occidentaux comme la seule alternative. Ils y parviennent par une représentation sélective et une manipulation de la réalité, lançant une campagne numérique pour s’approprier les manifestations, fabriquer, déformer et altérer le son des slogans de rue en faveur du monarchisme. Cela révèle leur duplicité, leurs ambitions monopolistiques, leur puissance médiatique, et surtout leur faiblesse à l’intérieur du pays, car ils manquent de pouvoir matériel en Iran. Avec le slogan « Make Iran Great Again », ce groupe a salué l’opération impérialiste de Trump au Venezuela et attend désormais l’enlèvement des dirigeants de la République islamique par des tueurs à gages américains et israéliens.

Et bien sûr, il y a les pseudo-gauchistes campistes — les soi-disant « anti-impérialistes » — qui blanchissent la dictature de la République islamique en lui collant un masque anti-impérialiste. Ils remettent en cause la légitimité des manifestations actuelles en répétant l’accusation éculée que « se soulever dans ces conditions, c’est jouer le jeu de l’impérialisme », car ils ne peuvent lire l’Iran qu’à travers le prisme du conflit géopolitique — comme si chaque révolte n’était qu’un projet déguisé des États-Unis et d’Israël. Ce faisant, ils nient la subjectivité politique du peuple iranien et accordent à la République islamique une immunité discursive et politique alors qu’elle massacre et réprime sa propre population.

« En colère contre l’impérialisme » mais « effrayés par la révolution » — pour reprendre la formulation fondatrice d’Amir Parviz Puyan — leur posture est une forme d’anti-réaction réactionnaire. On nous dit même de ne pas écrire sur les récentes manifestations, tueries et répressions en Iran dans une autre langue que le persan dans les espaces internationaux, de peur de fournir un « prétexte » aux impérialistes — comme s’il n’existait, au-delà du persan, aucun peuple dans la région ou dans le monde capable de destins partagés, d’expériences communes, de liens et de solidarité dans la lutte. Pour les campistes, il n’existe pas de sujet autre que les gouvernements occidentaux, et aucune réalité sociale autre que la géopolitique.

Face à ces ennemis, nous affirmons la légitimité de ces manifestations — sur l’intersection des oppressions, et sur le destin partagé des luttes. Le courant monarchiste réactionnaire s’étend au sein de l’opposition d’extrême droite iranienne, et la menace impérialiste contre les populations en Iran — y compris le danger d’intervention étrangère — est réelle. Mais tout aussi réelle est la fureur populaire, forgée à travers quatre décennies de répression brutale, d’exploitation et du « colonialisme interne » de l’État contre les communautés non persanes.

Nous n’avons pas le choix que d’affronter ces contradictions telles qu’elles sont. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est une force insurgée qui monte des profondeurs de l’enfer social iranien : des gens risquant leur vie pour survivre, confrontant de front la machine de répression.

Nous n’avons pas le droit d’utiliser la menace extérieure comme prétexte pour nier la violence infligée à des millions de personnes en Iran — ou de nier le droit de se lever contre elle.

Ceux qui descendent dans la rue sont fatigués des analyses abstraites, simplistes et paternalistes. Ils luttent au cœur des contradictions : ils vivent sous les sanctions tout en subissant le pillage d’une oligarchie nationale. Ils craignent la guerre, et ils craignent la dictature intérieure. Mais ils ne restent pas paralysés par la peur. Ils insistent pour être des sujets actifs de leur propre destin — et leur horizon, au moins depuis décembre 2017, n’est plus la réforme, mais la chute de la République islamique.

III. L’extension de la révolte

Les protestations ont été déclenchées par l’effondrement du rial — éclatant d’abord parmi les commerçants de la capitale, notamment dans les marchés de téléphones mobiles et d’ordinateurs — mais elles se sont rapidement étendues à un soulèvement large et hétérogène qui a entraîné les travailleurs salariés, les vendeurs ambulants, les porteurs et les employés de service dans l’économie marchande de Téhéran. La révolte s’est ensuite rapidement étendue des rues de Téhéran aux universités et à d’autres villes, notamment des plus petites, qui sont devenues l’épicentre de cette vague de protestation.

Dès le départ, les slogans visaient l’ensemble de la République islamique. Aujourd’hui, la révolte est portée avant tout par les pauvres et les dépossédés : jeunes, chômeurs, populations excédentaires, travailleurs précaires et étudiants.

Certains ont rejeté les protestations parce qu’elles ont commencé dans le Bazar (l’économie marchande de Téhéran), souvent perçu comme allié du régime et symbole du capitalisme commercial. Ils ont qualifié les protestations de « petite-bourgeoises » ou « liées au régime ». Ce réflexe rappelle les premières réactions au mouvement des Gilets jaunes en France en 2018 : parce que la révolte émergeait en dehors des « classes ouvrières traditionnelles » et des réseaux de gauche reconnus, et parce qu’elle portait des slogans contradictoires, beaucoup se sont empressés de la déclarer vouée à l’échec réactionnaire.

Mais le point de départ d’un soulèvement ne détermine pas où il va. Son origine ne prédétermine pas sa trajectoire. Les manifestations actuelles en Iran auraient pu être ravivées par n’importe quelle étincelle, pas seulement le Bazar. Ici aussi, ce qui a commencé dans le Bazar s’est rapidement propagé aux quartiers des classes populaires à travers tout le pays.

IV. La géographie de la révolte

Si le cœur battant du « Jin, Jiyan, Azadi » en 2022 battait dans les régions marginalisées — Kurdistan et Baloutchistan — aujourd’hui, les petites villes de l’ouest et du sud-ouest sont devenues les nœuds centraux de l’agitation : Hamadan, Lorestan, Kuhgilouyeh-et-Boyer-Ahmad, Kermanshah et Ilam. Les minorités Lor, Bakhtiari et Lak dans ces régions sont doublement broyées par les crises superposées de la République islamique : la pression des sanctions et l’ombre de la guerre, la répression ethnique et l’exploitation, et la destruction écologique qui menace leurs vies — surtout à travers le Zagros. C’est dans la même région que Mojahid Korkor (un manifestant lor pendant le soulèvement de Jina/Mahsa Amini) a été exécuté par la République islamique un jour avant l’assaut israélien, et où Kian Pirfalak, un enfant de neuf ans, a été tué par des tirs à balles réelles des forces de sécurité pendant le soulèvement de 2022.

Néanmoins, contrairement au soulèvement de Jina — qui dès le départ s’est étendu consciemment le long des lignes de fracture de genre/sexualité et ethniques — l’antagonisme de classe est plus explicite dans les manifestations récentes, et jusqu’à présent, leur diffusion suit une logique plus de masse.

Entre le 28 décembre et le 4 janvier 2025, au moins 17 personnes ont été tuées par les forces répressives de la République islamique à l’aide d’armes à feu et de fusils à plombs — la plupart étaient Lor (au sens large, surtout à Lorestan et à Chaharmahal-et-Bakhtiari) et Kurdes (surtout à Ilam et Kermanshah). Des centaines ont été arrêtées (au moins 580 personnes, dont au minimum 70 mineurs) ; des dizaines ont été blessées. Alors que les manifestations progressent, la violence policière s’intensifie : le septième jour à Ilam, les forces de sécurité ont fait irruption à l’hôpital Imam-Khomeini pour arrêter les blessés ; à Birjand, elles ont attaqué un dortoir d’étudiantes. Le bilan des morts continue d’augmenter à mesure que le soulèvement s’approfondit, et les chiffres réels sont certainement supérieurs à ceux annoncés.

La répartition de cette violence est bien sûr inégale : la répression est plus sévère dans les petites villes — surtout dans les communautés marginalisées et minoritaires poussées à la périphérie. Les tueries sanglantes à Malekshahi à Ilam et à Jafarabad à Kermanshah témoignent de cette disparité structurelle dans l’oppression et la répression.

Le quatrième jour de protestation, le gouvernement — coordonnant ses institutions — a annoncé des fermetures généralisées dans 23 provinces sous prétexte de « froid » ou de « pénurie d’énergie ». En réalité, il s’agissait d’une tentative de briser les circuits par lesquels la révolte se propage — Bazar, université, rue. Parallèlement, les universités ont de plus en plus déplacé les cours en ligne pour couper les liens horizontaux entre les espaces de résistance.

V. L’impact de la guerre de douze jours

Après la guerre de douze jours, le pouvoir dirigeant en Iran — cherchant à compenser son autorité effondrée — s’est tourné plus ouvertement vers la violence. Les attaques d’Israël contre les sites militaires et les civils iraniens ont encore plus militarisé et sécurisé l’espace politique et social, notamment via la campagne raciste d’expulsion massive des immigrants afghans. Et tandis que l’État parle sans cesse au nom de la « sécurité nationale », il est devenu lui-même un producteur central d’insécurité : une insécurité accrue de la vie à travers une augmentation sans précédent des exécutions, le traitement systématique des prisonniers, et une insécurité économique accrue à travers la réduction brutale des moyens de subsistance.

La guerre de douze jours — suivie de sanctions accrues des États-Unis et de l’UE et de l’activation du mécanisme de snapback du Conseil de sécurité des Nations unies — a accru la pression sur les revenus pétroliers, le secteur bancaire et financier, étouffant les entrées de devises étrangères et aggravant la crise budgétaire.

Du 24 juin 2025, date de la fin de la guerre, jusqu’au soir où les premières protestations ont éclaté dans le Bazar de Téhéran le 18 décembre, le rial a perdu environ 40 % de sa valeur. Ce n’était pas une « fluctuation naturelle » du marché. C’était le résultat combiné de sanctions croissantes et de l’effort délibéré de la République islamique de transférer les effets de la crise d’en haut vers le bas, par la dévaluation gérée de la monnaie nationale.

Les sanctions doivent être condamnées sans condition. Dans l’Iran d’aujourd’hui, cependant, elles fonctionnent aussi comme un instrument du pouvoir de classe interne. Les devises étrangères sont de plus en plus concentrées entre les mains d’une oligarchie militaro-sécuritaire qui profite de la contournement des sanctions et d’un courtage opaque du pétrole. Les revenus d’exportation sont en effet pris en otage, libérés dans l’économie formelle seulement à certains moments, à des taux manipulés. Même lorsque les ventes de pétrole augmentent, les recettes circulent au sein d’institutions quasi-étatiques et d’un « État parallèle » (surtout le Corps des gardiens de la révolution islamique), plutôt qu’elles n’entrent dans la vie quotidienne des gens.

Pour couvrir le déficit provoqué par la chute des revenus et le blocage des retours, l’État recourt à la suppression des subventions et à l’austérité. Dans ce cadre, la chute soudaine du rial devient un outil fiscal : elle force la remise en circulation de la devise « en otage » aux conditions de l’État et élargit rapidement les ressources en rials du gouvernement — puisque l’État lui-même est parmi les plus grands détenteurs de dollars. Le résultat est un prélèvement direct sur les revenus des classes inférieures et moyennes, et le transfert des profits du contournement des sanctions et de la rente monétaire vers une minorité étroite — creusant la division de classe, l’instabilité de subsistance et la colère sociale. En d’autres termes, le coût des sanctions est payé directement par les classes inférieures et les couches moyennes en voie de rétrécissement.

L’effondrement de la monnaie nationale doit donc être compris comme un pillage organisé par l’État dans une économie marquée par la guerre et étouffée par les sanctions : une manipulation délibérée du taux de change en faveur des réseaux de courtage liés à l’oligarchie dirigeante, au service d’un État qui a fait de la libéralisation néolibérale des prix une doctrine sacrée.

Les pseudo-gauchistes campistes réduisent la crise aux sanctions américaines et à l’hégémonie du dollar, effaçant le rôle de la classe dirigeante de la République islamique en tant qu’acteur actif de la dépossession et de l’accumulation financiarisée. Les campistes de droite, généralement alignés sur l’impérialisme occidental, blâment uniquement la République islamique et traitent les sanctions comme sans importance. Ces positions se reflètent l’une l’autre — et chaque camp a des intérêts clairs à les adopter. Contre les deux, nous insistons sur la reconnaissance de l’entrelacement du pillage et de l’exploitation globaux et locaux. Oui, les sanctions dévastent la vie des gens — par la pénurie de médicaments, la disparition de pièces industrielles, le chômage et l’érosion psychologique — mais le fardeau est socialisé sur le peuple, et non sur l’oligarchie militaro-sécuritaire qui amasse une richesse énorme en contrôlant les circuits informels de la monnaie et du pétrole.

VI. Les contradictions

Dans la rue, des slogans contradictoires sont entendus, allant des appels à renverser la République islamique à des appels nostalgiques en faveur de la monarchie. En même temps, les étudiants scandent des slogans ciblant à la fois le despotisme de la République islamique et l’autocratie monarchique. Les slogans pro-Shah et pro-Pahlavi reflètent de véritables contradictions sur le terrain — mais ils sont aussi amplifiés et fabriqués par des distorsions médiatiques de droite, y compris le remplacement honteux de la voix des manifestants par des slogans monarchistes. Le principal coupable de la manipulation médiatique est Iran International, devenu un porte-voix de la propagande sioniste et monarchiste. Son budget annuel est d’environ 250 millions de dollars, financé par des individus et institutions liés aux gouvernements d’Arabie saoudite et d’Israël.

Au cours de la dernière décennie, la géographie de l’Iran est devenue un champ de tension entre deux horizons socio-politiques, médiés par deux modèles différents d’organisation contre la République islamique. D’un côté se trouve l’organisation sociale concrète, ancrée le long des lignes de fracture de classe, genre/sexualité et ethnicité — le plus vivement illustré par les réseaux interconnectés forgés pendant le soulèvement de Jina en 2022, s’étendant de la prison d’Evin à la diaspora, et produisant une unité sans précédent entre des forces diverses, des femmes aux minorités ethniques kurdes et baloutches, opposées à la dictature tout en proposant des horizons féministes et anticoloniaux. De l’autre côté se trouve une mobilisation populiste mise en scène comme une « révolution nationale », visant à produire une masse homogène d’individus atomisés via des chaînes de télévision par satellite. Soutenue par Israël et l’Arabie Saoudite, cette entreprise cherche à assembler un corps dont la « tête » — le fils du Shah déchu — pourrait ensuite être insérée de l’extérieur, par une intervention étrangère, et greffée dessus. Au cours de la dernière décennie, les monarchistes, armés d’une puissante force médiatique, ont poussé l’opinion publique vers un nationalisme extrême et raciste — creusant les fractures ethniques et fragmentant l’imaginaire politique des peuples d’Iran.

La croissance de ce courant ces dernières années n’est pas un signe de « retard politique » du peuple, mais le résultat du manque d’organisation de gauche étendue et de puissance médiatique pour produire un discours contre-hégémonique alternatif — une absence et une faiblesse en partie causées par la répression et l’étouffement, qui ont ouvert la voie à ce populisme réactionnaire. En l’absence d’un récit puissant de la part des forces de gauche, démocratiques et non nationalistes, même des slogans et idéaux universels comme la liberté, la justice et les droits des femmes peuvent facilement être récupérés par les monarchistes et revendus au peuple dans une enveloppe apparemment progressiste qui cache un noyau autoritaire. Dans certains cas, cela est même emballé dans un vocabulaire socialiste — c’est précisément là que l’extrême droite dévore aussi le terrain de l’économie politique.

En même temps, à mesure que l’antagonisme avec la République islamique s’intensifie, les tensions entre ces deux horizons et modèles se sont également intensifiées ; aujourd’hui, la division entre eux peut être vue dans la répartition géographique des slogans de protestation. Puisque le projet de « retour de Pahlavi » représente un horizon patriarcal basé sur le nationalisme ethnique perse et une orientation profondément réactionnaire, dans les lieux où l’organisation ouvrière et féministe de base a émergé — dans les universités et dans les régions kurdes, arabes, baloutches, turkmènes, arabes et turques — les slogans pro-monarchie sont largement absents et provoquent souvent des réactions négatives. Cette situation contradictoire a conduit à diverses formes de malentendus du récent soulèvement.

VII. L’horizon

L’Iran se trouve à un moment historique décisif. La République islamique est à l’un de ses points les plus faibles de l’histoire — internationalement, après le 7 octobre 2023 et l’affaiblissement du soi-disant « axe de résistance », et intérieurement, après des années de soulèvements répétés. L’avenir de cette nouvelle vague reste incertain, mais l’ampleur de la crise et la profondeur du mécontentement populaire garantissent qu’une autre vague de protestation peut éclater à tout moment. Même si le soulèvement actuel est réprimé, il reviendra. Dans ce contexte, toute intervention militaire ou impérialiste ne pourrait qu’affaiblir la lutte d’en bas et renforcer la main de la République islamique pour mener des répressions.

Au cours de la dernière décennie, la société iranienne a réinventé l’action politique collective d’en bas. Du Baloutchistan et du Kurdistan lors du soulèvement de Jina aux petites villes de Lorestan et d’Ispahan dans la vague de protestation actuelle, l’agence politique — sans aucune représentation officielle d’en haut — s’est déplacée vers la rue, les comités de grève et les réseaux locaux informels. Malgré la répression brutale, ces capacités et connexions restent vivantes dans la société ; leur capacité à revenir et à se cristalliser en pouvoir politique persiste. Mais l’accumulation de colère n’est pas la seule chose qui déterminera leur continuité et leur orientation. La possibilité de construire un horizon politique indépendant et une véritable alternative s’avérera aussi décisive.

Cet horizon fait face à deux menaces parallèles. D’une part, il peut être récupéré ou marginalisé par des forces de droite basées à l’extérieur du pays — des forces qui instrumentaliseront la souffrance du peuple pour justifier des sanctions, la guerre ou une intervention militaire. D’autre part, des segments de la classe dirigeante — que ce soit des factions militaro-sécuritaires ou des courants réformistes — travaillent en coulisses pour se vendre à l’Occident comme une option « plus rationnelle », « à moindre coût », « plus fiable » : une alternative interne venant de l’intérieur de la République islamique, non pas pour rompre avec l’ordre existant de domination, mais pour le reconfigurer sous un visage différent. (Donald Trump vise à faire quelque chose de similaire au Venezuela, en pliant des éléments du gouvernement en place à sa volonté plutôt que de provoquer un changement de gouvernement.) C’est un calcul froid de gestion de crise : contenir la colère sociale, recalibrer les tensions avec les puissances mondiales, et reproduire un ordre dans lequel les peuples sont privés de leur autodétermination.

Face à ces deux courants, la renaissance d’une politique internationaliste de libération est plus nécessaire que jamais. Ce n’est pas une « troisième voie » abstraite, mais un engagement à placer les luttes des peuples au centre de l’analyse et de l’action : l’organisation d’en bas plutôt que des scénarios écrits d’en haut par des dirigeants autoproclamés, plutôt que des fausses oppositions fabriquées de l’extérieur. Aujourd’hui, l’internationalisme signifie tenir ensemble le droit des peuples à l’autodétermination et l’obligation de combattre toutes les formes de domination — intérieure et extérieure. Un véritable bloc internationaliste doit être construit à partir de l’expérience vécue, de solidarités concrètes et de capacités indépendantes.

Cela exige la participation active des forces de gauche, féministes, anticoloniales, écologiques et démocratiques pour construire une organisation large, de classe, au sein de la vague de protestation — à la fois pour reconquérir la vie et ouvrir des horizons alternatifs de reproduction sociale. En même temps, cette organisation doit s’inscrire dans la continuité de l’horizon libérateur des luttes précédentes, et spécifiquement du mouvement « Jin, Jiyan, Azadi » — dont l’énergie porte encore le potentiel de perturber, d’un seul coup, les discours de la République islamique, des monarchistes, du Corps des gardiens de la révolution, et de ces anciens réformistes qui rêvent désormais d’une transition contrôlée et d’une réintégration dans les cycles d’accumulation États-Unis-Israël dans la région.

C’est aussi un moment décisif pour la diaspora iranienne : elle peut contribuer à redéfinir une politique de libération, ou elle peut reproduire le binarisme épuisé de la « tyrannie intérieure » contre « l’intervention étrangère » et ainsi prolonger l’impasse politique. Dans ce contexte, il est nécessaire que les forces de la diaspora fassent des pas vers la formation d’un véritable bloc politique internationaliste — un bloc qui trace des lignes claires contre la tyrannie intérieure et la domination impérialiste. Cette position lie l’opposition à l’intervention impérialiste à une rupture explicite avec la République islamique, refusant toute justification de la répression au nom de la lutte contre un ennemi extérieur.

02.01.2026 à 04:06

Se battre c’est se souvenir : Le 18 janvier : journée des défenseur·e·s des forêts

CrimethInc. Ex-Workers Collective

Texte intégral (1262 mots)

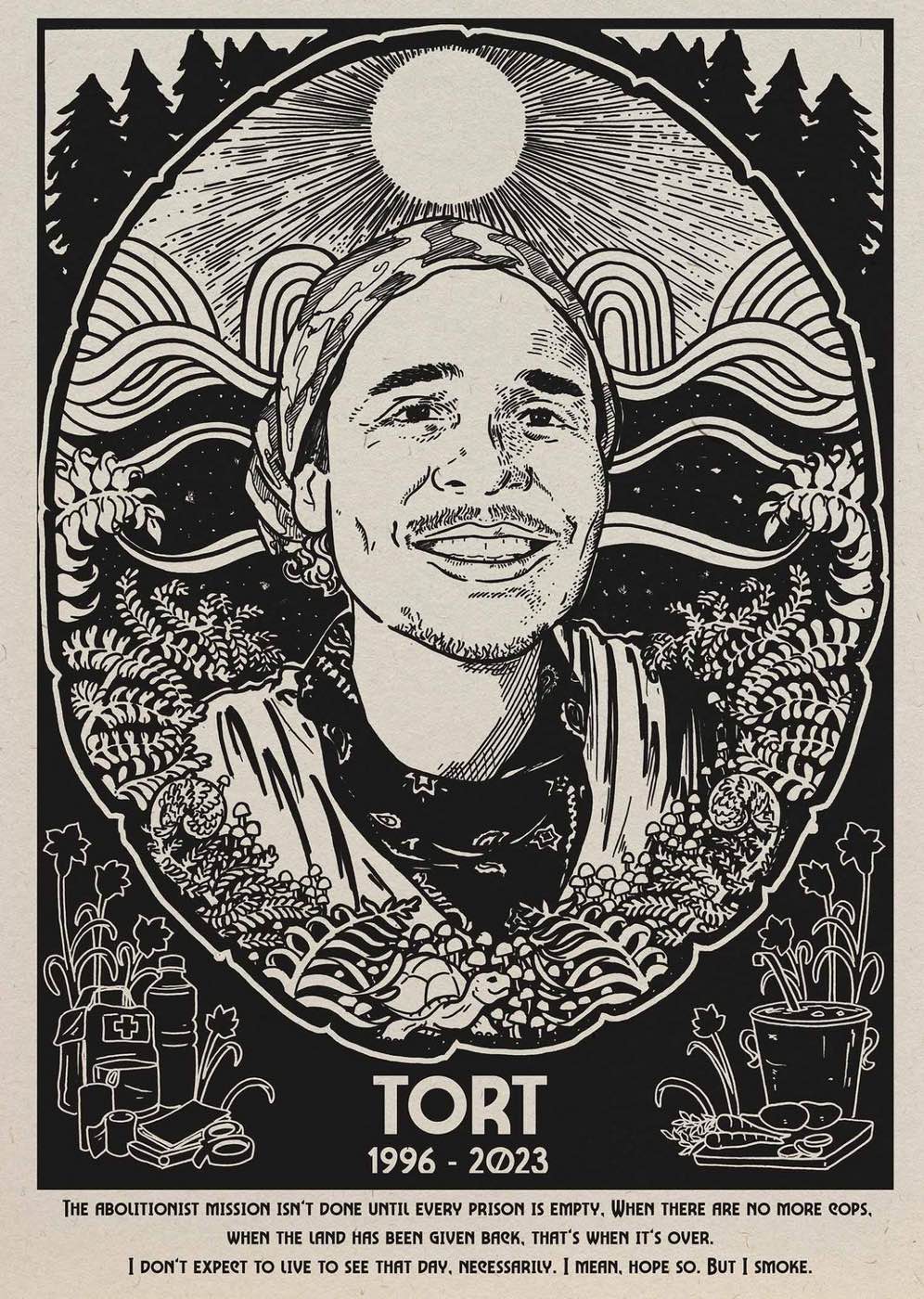

Trois années se sont écoulées depuis que les policiers de l’État de Géorgie Jerry Parrish, Bryland Myers, Jonathan Salcedo, Ronaldo Kegel, Royce Zah, et Mark Jonathan Lamb sont entrés dans la forêt de Weelaunee, au sud-est d’Atlanta, armes à la main. Ils ont tué par balle Manuel Teran, connu par ses compagnes et compagnons défenseur·e·s de la forêt sous le nom de Tortuguita. Aujourd’hui, la lutte continue contre les mêmes formes d’oppression, animée par l’esprit de Tortuguita. Le passé ne passe pas.

Ceci est un appel à passer à l’action à l’occasion de l’anniversaire de cette tragédie.

Ce 18 janvier, passez à l’action en mémoire de Tortuguita et de toutes celles et ceux tombé·e·s pour la défense de la Terre. Organisez une marche, un rassemblement ou une veillée. Regroupez-vous avec des ami·e·s, des camarades, en famille pour faire votre deuil, guérir et devenir plus fort ensemble. Planifiez une session d’information pour celles et ceux qui vivent en cavale, assiégé·e·s ou sous surveillance. Animez une session de cartographie du pouvoir sur un commissariat local, un centre de détention ou un réseau de surveillance. Organisez une randonnée dans un parc public ou une forêt et engagez-vous à défendre ces endroits contre leur destruction.

Téléchargez cette image pour la partager largement.

Après le meurtre de Tortuguita, des milliers de personnes ont rejoint le mouvement pour lequel Tortuguita a donné sa vie — le mouvement pour arrêter Cop City et abolir la police. Les membres de la communauté se sont rassemblés pour pleurer, se soutenir l’un l’autre et faire leur deuil — mais aussi pour répliquer. Ils ont bloqué des routes, allumé des feux, brisé des vitres et incendié des véhicules de police. Au cours des mois suivants, le mouvement a porté des coups décisifs aux fournisseurs et donateurs de la Fondation pour la police d’Atlanta à un rythme quotidien. Le 5 mars 2023, des centaines de personnes ont envahi le chantier de construction de Cop City en chantant « Viva, Viva Tortuguita ». Ils ont lancé des feux d’artifice, des pierres et des cocktails Molotov sur la police et saccagé le chantier.

Un an plus tard, à travers tout le pays, des centaines de personnes se sont réunies pour des assemblées, des échanges ou des veillées afin de se souvenir de Tortuguita et des autres personnes tombées pour la défense de notre planète. Alors que le chaos climatique, engendré par la combustion d’énergies fossiles, continue de déséquilibrer les systèmes vitaux autour du globe, de plus en plus de gens sont forcés d’émigrer vers d’autres territoires plus sûrs, plus calmes. Au sein du noyau privilégié de cette société capitaliste mondiale, nous ne ressentons pas souvent directement l’effondrement des systèmes vitaux. À l’inverse, nous sommes témoins de l’inflation, de licenciements et des pénuries. Nous assistons à des guerres et des massacres causés par l’instabilité engendrée par l’effondrement du niveau de vie et une compétition accrue entre hommes forts pour contrôler les ressources rares.

Aujourd’hui, les USA et ses alliés sont de véritables nations policières. Flock Safety, une entreprise autrefois uniquement connue des activistes surveillant les alentours de la forêt de Weelaunee, a déployé dans le pays entier des scanners de plaques d’immatriculation dopés à l’IA. Ils se sont associés aux bigots et aux autorités fédérales pour pister des immigrants sans papiers, des femmes nécessitant un avortement et des dissidents.

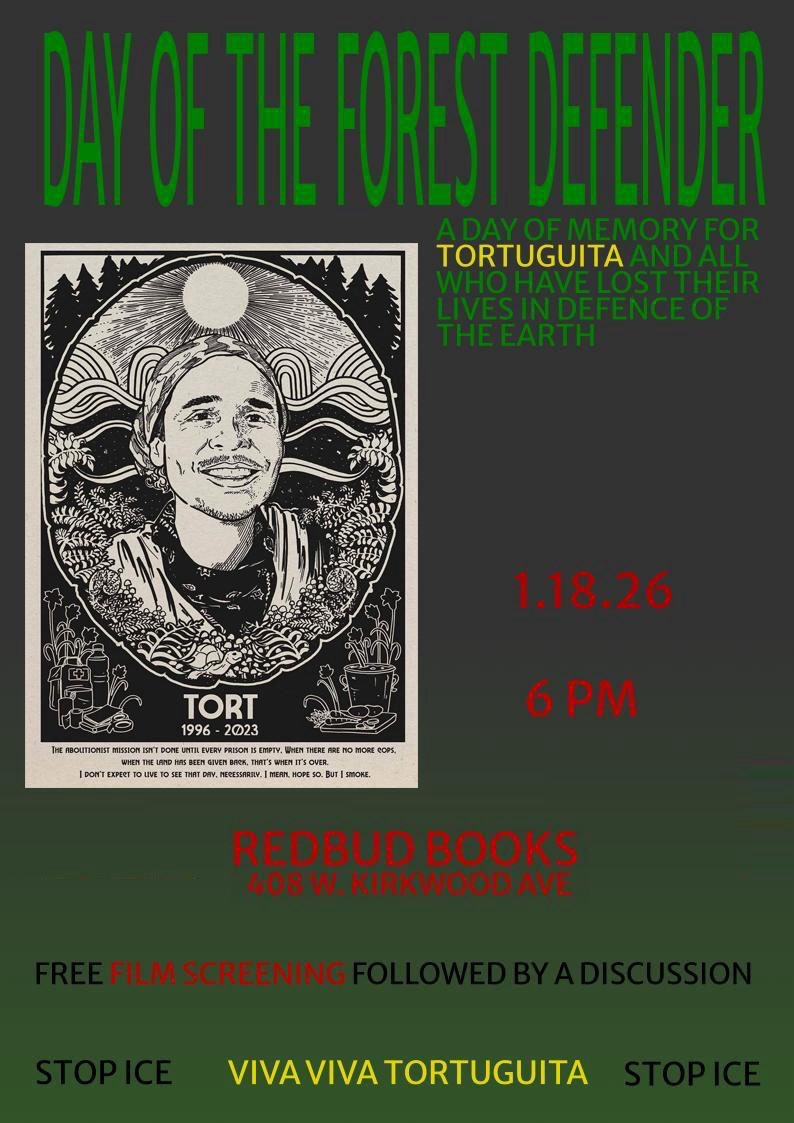

Tort 1996–2023

Celles et ceux qui agissent contre l’émergence d’un État autocratique font face aux mêmes mesures draconiennes et accusations criminelles que celles auxquelles ont été confrontées Tortuguita et les manifestant·e·s se battant contre Cop City. En témoignent les défenseur·e·s de la Prairie qui sont emprisonné·e·s depuis le 4 juillet, fouillé·e·s au corps tous les jours, en isolement et sans accès aux traitements médicaux, identifié·e·s comme terroristes par le FBI. Elles et ils sont accusé·e·s d’avoir manifesté devant un centre de détention pour migrants.