24.11.2025 à 23:15

Contre-enquête sur le fiasco du Louvre

Marc Endeweld

Texte intégral (980 mots)

La scène se déroule le 22 octobre 2025 au Sénat, trois jours à peine après le vol spectaculaire des joyaux de la Couronne – d’une valeur de 88 millions d’euros – exposés dans la galerie Apollon du Louvre. Face aux parlementaires de la commission de la culture, la patronne du musée, Laurence Des Cars, tente de s’expliquer sur ce « vol brutal » qui « a profondément choqué les agents du musée du Louvre » et qui « a profondément choqué nos concitoyens (…) et toutes celles et tous ceux qui aiment Le Louvre et admirent nos collections bien au-delà de nos frontières ».

Lors de cette audition, Laurence Des Cars souligne qu’elle prend la parole pour la première fois depuis le « drame ». Et visiblement, l’urgence en ce moment dramatique est de commencer par parler d’elle-même: « depuis lors, j’ai fait face à toutes mes responsabilités, j’ai vu mon nom jeté en pâture, j’ai vu des articles de presse malveillants se diffuser et de fausses informations prospérer. Je tiens à souligner que ces attaques ont aussi visé Dominique Buffin, directrice de l’accueil du public et de la surveillance présente ici à mes côtés. À travers nous, c’est bien évidemment Le Louvre et ses agents que l’on dénigre. Rien de cela ne m’a étonné, mais rien de cela ne m’a détourné de ma mission ». Cette sorte de victimisation de la présidente du Louvre a profondément choqué nombre de ses agents. « Les agents du Louvre s’en prennent plein la figure, mais tant qu’elle est là, rien n’est réparable », se désespère l’un d’eux.

« Tout le monde savait, personne n’a arbitré à temps »

16.11.2025 à 11:51

Azerbaïdjan : La lourde condamnation d'un Français qui épargne Benalla

Marc Endeweld

Texte intégral (2586 mots)

À l’Élysée, on est « stupéfait ». « On n’avait pas du tout envisagé un tel scénario », ajoute une source française. Quand ce jeudi 13 novembre la sentence tombe au tribunal de Bakou à l’encontre d’Anass Derraz, c’est un coup de tonnerre : la justice azerbaïdjanaise a finalement décidé de condamner le Français – un cadre de la Saur, une des multinationales françaises de l’eau ancienne filiale de Bouygues – à 12 ans de prison pour corruption, avec incarcération immédiate dans les geôles du pays. Jusqu’au bout, l’Élysée a pourtant souhaité temporiser sur cet épineux dossier dans lequel on trouve principalement Alexandre Benalla comme je l’avais relaté en juin dernier.

Officiellement, la surprise est totale du côté du château. Car depuis cet été, les relations entre le président Macron et son homologue Aliyev, l’homme fort de Bakou, se sont réchauffées (du moins en apparence) après avoir connu des mois de tensions et de déstabilisations en tout genre.

Dégradation des relations entre Bakou et Moscou

Début octobre, les deux dirigeants sont ainsi apparus tous sourires au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) dont le sujet principal était l’Ukraine. Comme à son habitude Macron multiplie alors les signes d’affection et de bonne entente devant les caméras. Quelques jours plus tard, à Bakou, la nouvelle ambassadrice française, Sophie Lagoutte, présente ses lettres de créance au président Ilham Aliyev en saluant une « nouvelle phase dans les relations entre la France et l’Azerbaïdjan ». Ce réchauffement intervient alors que cet été, la guerre entre l’Arménie, soutenue par la France, et l’Azerbaïdjan, a pris fin suite à l’action diplomatique de Donald Trump. Et que dans le même temps, les relations entre Bakou et Moscou se sont considérablement dégradées.

C’est dans ce contexte que le conseiller élyséen Bertrand Buchwalter, chargé de l’Europe continentale et de la Turquie à la cellule diplomatique, s’est envolé la semaine dernière pour Bakou. Au programme : rétablissement d’un dialogue stratégique, nouvelles coopérations bilatérales et situation des Français arrêtés en Azerbaïdjan, notamment Martin Ryan, accusé devant les tribunaux d’avoir travaillé pour la DGSE (Selon IOL, une nouvelle audience est attendue le 24 novembre).

La famille Derraz s’inquiète du comportement de l’Élysée

Résultat, l’Élysée et le Quai d'Orsay ont tenu ces derniers jours à rassurer la famille d’Anass Derraz sur l’issue du dossier judiciaire de ce dernier à Bakou. Sur place, l’ambassadrice Lagoutte a fait de même : pas la peine de s’inquiéter, tout est sous contrôle. Comme je l’avais dévoilé en juin, c’est le conseiller élyséen Paul Soler qui, dans l’ombre, essaye de négocier la libération des Français arrêtés à Bakou ainsi que le retour d’Anass Derraz en France. Aujourd’hui, la famille de ce dernier, qui n’a jamais été reçue par le président français, est particulièrement inquiète face à l’inefficacité des initiatives françaises et ne cache plus son incompréhension quant au comportement de l’Élysée dans ce dossier si sensible.

Ainsi, ces derniers jours, suite à l’annonce la semaine dernière d’un réquisitoire du parquet de Bakou particulièrement sévère – 13 ans de prison requis –, Anass Derraz s’est vu refusé la protection de l’ambassade française, selon une source diplomatique, comme lors d’une première demande à l’été 2024. Or, après seize mois d’assignation à résidence en Azerbaïdjan, le Français est particulièrement affaibli : « Anass est à bout, il fait de l’hypertension, il redoutait plus que tout la prison », m’explique un proche.

Dans le viseur de la justice à Bakou : un contrat de consultance qu’Alexandre Benalla et Anass Derraz ont signé le 15 novembre 2018 avec le milliardaire russo-azerbaïdjanais Farkhad Akhmedov, longtemps investi en Russie dans le secteur du pétrole et du gaz (sa fortune personnelle est estimée à 1,6 milliard de dollars par Forbes). Ce contrat d’un montant de 6,14 millions de dollars avait pour objectif d’obtenir la levée de l’immobilisation du Luna, un magnifique yacht appartenant à Farkhad Akhmedov qui s’était retrouvé placé sous séquestre aux Émirats arabes unis dans le cadre d’une procédure de divorce aux multiples rebondissements entre le milliardaire russo-azerbaïdjanais et son ex-femme.

L’oligarque Akhmedov n’est pas poursuivi par Bakou

Initialement, l’existence de ce contrat a été découverte par les policiers français chargés d’enquêter sur l’affaire dite des contrats russes concernant Alexandre Benalla. Et si dans leur rapport de synthèse, ils émettent des doutes quant au rôle de l’ancien chargé de mission de l’Élysée dans ce dossier, ils ont reçu plusieurs éléments accréditant un travail effectif de la part d’Anass Derraz.

Selon mes informations, le PNF a ainsi reçu une attestation de Farkhad Akhmedov reconnaissant le travail de celui qui est désormais incarcéré à Bakou. Après l’interruption du contrat suite aux révélations de presse en France en 2018, les deux hommes ont conservé de bonnes relations : en juillet 2024, l’oligarque sollicite le Français à propos d’éventuels contrats de traitement d’eau à Bakou, et c’est lui qui le fait venir à Bakou pour rencontrer un ministre azerbaïdjanais. Autre détail qui a son importance : intervenant comme témoin dans le procès, l’oligarque n’a, lui, pas été poursuivi par la justice azerbaïdjanaise. Aujourd’hui, la multinationale française de l’eau, ancienne filiale du groupe Bouygues, très présent en Azerbaïdjan, réagit avec une grande prudence : « Le groupe Saur a pris connaissance de la décision de condamnation rendue par la justice azerbaïdjanaise concernant M. Anass Derraz, collaborateur de sa filiale Saur International. M. Derraz se trouvait en Azerbaïdjan à titre personnel. Dès qu’il a eu connaissance de la situation, le groupe Saur en a informé les autorités françaises compétentes. Le groupe prend cette affaire très au sérieux et poursuit son travail en étroite coordination avec le Quai d’Orsay et les services concernés, qui suivent le dossier de près ».

Les Azerbaïdjanais font monter les enchères

En attendant, Alexandre Benalla, qui a été menacé au printemps dernier par l’Azerbaïdjan d’une notice rouge d’Interpol, ne semble plus inquiété par Bakou. Autre sujet de satisfaction pour l’ex-chargé de mission de l’Élysée : l’enquête préliminaire ouverte en France sur le dossier dit des contrats russes se retrouve pour l’instant en stand-by. Et pour cause : quel procureur oserait boucler une telle enquête alors qu’un de ses protagonistes est condamné à l’étranger – manifestement, d’une manière arbitraire – et se retrouve au cœur d’un imbroglio diplomatique qui ne semble pas prêt de s’arrêter ? « Les Azerbaïdjanais n’ont jamais digéré le soutien de Macron à l’Arménie, et font monter les enchères, d’autant qu’ils sont persuadés qu’Anass est proche du président français », assure, effaré, un initié du dossier.

De son côté, la presse française se satisfait de relayer la dépêche AFP diffusée dès l’annonce du verdict, dépêche qui reste très discrète quant à l’implication d’Alexandre Benalla dans ce dossier, et oublie de rappeler les enquêtes initiales de Mediapart qui ont amené la justice française à s’intéresser aux relations d’affaires entre l’ancien chargé de mission et Akhmedov. Dans les articles publiés depuis jeudi, on apprend à peine que le nom de Benalla est « cité », qu’il « apparaît », ou que son « ombre plane ».

Dans ce contexte miné, les diplomates français ont du pain sur la planche : Bakou ne cache pas sa volonté d’imposer ses desiderata au sujet des opposants azerbaïdjanais réfugiés en France, notamment le journaliste blogueur Mahammad Mirzali, qui vit à Nantes, victime de plusieurs agressions depuis son arrivée, et ayant même subi une tentative d’assassinat de la part de dirigeants azerbaïdjanais du secteur pétrolier et gazier comme l’a reconnu la justice française.

Sur ce dossier, mes précédents articles :

Quand l’Azerbaïdjan envoie une “carte postale” à Emmanuel Macron (22 mars 2025)

L’Azerbaïdjan à l’assaut de Benalla (23 juin 2025)

Les derniers secrets des contrats russes de Benalla (9 novembre 2025)

09.11.2025 à 09:32

Les derniers secrets des contrats russes de Benalla

Marc Endeweld

Texte intégral (1840 mots)

Depuis début septembre, Alexandre Benalla est de nouveau totalement libre de ses mouvements. J’en ai eu la confirmation par différentes sources : la justice française a enlevé son bracelet électronique à l’ancien chargé de mission de l’Élysée. « La procédure d’application des peines n’est pas publique », a tenu à préciser le parquet de Paris que j’ai également sollicité. De son côté, l’intéressé s’est refusé à tout commentaire. Mais Alexandre Benalla est bien de nouveau libre comme l’air.

Dans l’affaire dite des violences du 1er mai 2018 sur la place de la Contrescarpe, la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi le 26 juin 2024, rendant ainsi définitive sa condamnation à trois ans de prison, dont un an ferme (donc peine aménageable sous bracelet électronique). Dans cette affaire, Alexandre Benalla avait en outre été sanctionné pour avoir frauduleusement usé de ses passeports diplomatiques après son licenciement, fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et porté illégalement une arme en 2017.

Entre Paris et Genève avec un bracelet électronique

Pour l’ex-chargé de mission, le port d’un bracelet électronique ces derniers mois n’a pas semblé très contraignant. Il était en effet autorisé à faire la navette entre Paris et Genève, deux villes dans lesquelles il conserve ses habitudes comme je l’avais relaté dans un précédent article. J’ai questionné à ce sujet le parquet de Paris : un bracelet électronique français peut-il fonctionner correctement en Suisse ? Pas de réponse.

En juin, j’avais raconté comment Alexandre Benalla s’était retrouvé au même moment au cœur d’un conflit entre la France et l’Azerbaïdjan du fait d’un contrat qu’il avait signé avec l’oligarque Farkhad Akhmedov en novembre 2018 après son départ de l’Élysée. Depuis, les relations entre les deux pays se sont réchauffées. Et ce dossier si épineux serait en passe d’être réglé alors que plusieurs ressortissants français sont toujours bloqués à Bakou.

[Update / Ce matin du 12 novembre, coup de tonnerre : Alors que la partie française était confiante ces derniers jours, la nouvelle est tombée ce matin de Bakou : l’homme d’affaires Anass Derraz (qui travaille pour la Saur) assigné à résidence depuis l’été 2024, vient d’être condamné à 12 ans de prison pour avoir co-signé un contrat avec Alexandre Benalla auprès de l’oligarque russo-azerbaïdjanais Farkhad Akhmedov. Mon article est à re(lire) sur « The Big Picture »]

L’affaire Benalla comporte de multiples ramifications. À l’été 2024, un non-lieu avait été discrètement rendu par une juge d’instruction parisienne dans l’enquête portant sur une possible dissimulation de preuves (celle qu’aurait constituée la disparition de coffres-forts de l’ancien chargé de mission au moment du début de l’affaire, en 2018). « Le contenu des coffres déplacés du domicile d’Alexandre Benalla susceptibles de contenir des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes ouvertes à son encontre n’a pu être établi avec certitude », estime alors le parquet de Paris dans un communiqué. Le ministère public ajoute que, en « l’absence de cet élément et dans la mesure où l’enquête n’a pas établi de volonté de nuire à la manifestation de la vérité, un non-lieu a été ordonné ».

Alexandre Benalla n’en a pourtant pas fini avec la justice. Car une enquête préliminaire, ouverte par le Parquet National Financier (PNF), est toujours en cours au sujet de l’affaire dite des « contrats russes ». Au départ, cette enquête était notamment ouverte pour « corruption », mais le PNF a souhaité par la suite « élargir le périmètre [des] investigations à des faits de trafic d’influence privé » ainsi qu’à « des suspicions de blanchiment » et « de fraude fiscale aggravée ». Aujourd’hui, je dévoile de nombreux passages jamais publiés du rapport de police rédigé en février 2023 qui fait la synthèse de toute cette affaire :

7,5 millions d’euros de contrats dans un « contexte baroque »

26.10.2025 à 21:51

L'Europe en passe de devenir un protectorat numérique américain

Marc Endeweld

Texte intégral (3705 mots)

« L’Europe puissance » chère à Emmanuel Macron reste une chimère. Depuis un siècle, la bataille entre puissances se joue sur le terrain militaire (notamment avec la dissuasion nucléaire), mais aussi monétaire et énergétique. À ces trois piliers, vient aujourd’hui s’ajouter celui de l’indépendance informationnelle et digitale.

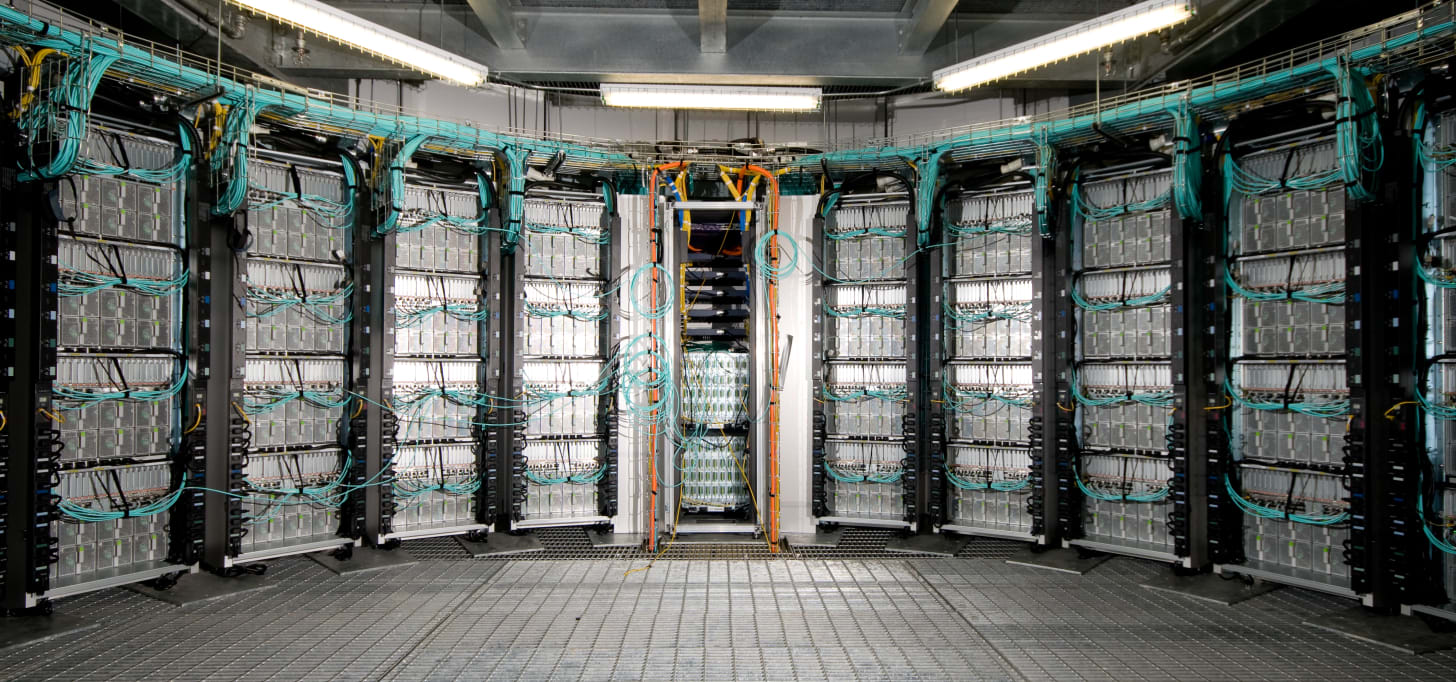

Dans un monde où les data sont à la fois matière première et arme, celui qui contrôle le flux numérique maîtrise le destin des autres. Or, l’Europe est aujourd’hui démunie : dépendante des infrastructures américaines ; soumise aux lois extraterritoriales (Cloud Act, Patriot Act, FISA - Foreign Intelligence Surveillance Act) ; ciblée par les logiciels espions d’États ; surveillée via des backdoors… L’Europe se retrouve simple spectatrice de la rivalité entre Chine et États-Unis, et semble résignée à n’être qu’un consommateur captif.

Trump : la carotte et le bâton

Et ça ne risque pas de s’arrêter. Car depuis cet été, l’Union Européenne se retrouve sous la menace du chantage exercé par Donald Trump qui conditionne d’éventuels allégements tarifaires (voitures/biens industriels) dans les négociations commerciales avec les États-Unis à des « gestes » européens sur la dérégulation et l’abandon de souveraineté sur leurs données.

Négocier, pour Trump c’est manier la carotte et le bâton. Alors que fin juillet avait été annoncé — avec un certain soulagement du côté européen — un accord tarifaire US-UE ramenant les droits de douane à 15 % sur les voitures (droits de douane que Trump souhaitait dans un premier temps fixer à 27,5 %…), le président américain a relancé l’offensive fin août en ciblant les réglementations européennes sur le numérique : « Les taxes ou la législation sur les services numériques, et les réglementations sur les marchés numériques, sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Donald Trump, par ce message, dénonce explicitement les dispositifs européens relatifs aux taxes et régulations numériques : le Digital Taxes (DST) mises en place par plusieurs États (France, Italie, Espagne, Autriche) pour imposer une contribution équitable aux GAFAM ; les Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), qui encadrent l’activité des plateformes dominantes et protègent l’autonomie du marché européen ; enfin, les projets de régulation européenne de l’IA et des données.

Le président américain accuse ces dispositifs d’être « discriminatoires » à l’encontre des entreprises américaines, tout en affirmant qu’ils laissent un avantage « injuste » aux géants chinois (Alibaba, Tencent, Huawei, Bytedance).

L’ultimatum des Américains contre l’Europe

C’est un nouvel ultimatum. Trump menace de nouveau les Européens de droits douanes massifs sur les exportations européennes vers les États-Unis, et de restrictions d’exportation sur les semi-conducteurs et technologies sensibles, verrouillant davantage l’accès des industriels européens à des composants critiques. Cette attaque vise à soumettre encore un peu plus l’Europe à la loi du plus fort et à préserver l’hégémonie des GAFAM. Par ces actions impérialistes, les Américains cherchent à neutraliser toute velléité d’indépendance numérique européenne, non sans contradiction : Washington accuse ainsi Bruxelles de discrimination tout en imposant un protectionnisme agressif et en excluant les acteurs européens de son marché (Cloud Act, Buy American Act, Inflation Reduction Act).

On assiste bien à une pression de plus en plus forte et coordonnée entre le gouvernement américain et les GAFAM. L’audition du 3 septembre à la Chambre des Représentants (« Europe’s Threat to American Speech and Innovation ») annonce le ton du discours politique ; de son côté, la FTC (La Federal Trade Commission) a encouragé les plateformes américaines à ne pas appliquer certaines exigences européennes du DSA (21 août) au nom d’un conflit avec le droit américain (Premier Amendement).

Face à cette offensive, l’Europe, fragmentée et dépendante, est mal préparée et ses réponses sont lentes. Résultat, fin août, la Commission européenne a décidé de différer une amende contre Google pour ne pas compromettre le paquet tarifaire euro-américain abaissant à 15 % les droits de douane US sur l’automobile européenne. Sous pression politique, Ursula von der Leyen a toutefois rétropédalé et Bruxelles a finalement annoncé le 5 septembre avoir bien décidé d’imposer une amende de 3 milliards d’euros au groupe dirigé par Sundar Pichai. Bien évidemment, Trump s’est fendu d’un nouveau message sur Truth Social : « L’Union européenne doit IMMÉDIATEMENT arrêter ces pratiques contre les entreprises américaines ».

La Commission conciliante avec les GAFAM

Pourtant, plus largement, la Commission européenne reste particulièrement conciliante avec les GAFAM : « Nous privilégions le dialogue, notre objectif n’est pas de punir mais d’amener les grandes plateformes à respecter notre législation. » Il y a quelques jours, Le Monde remarquait d’ailleurs que « face à la big tech américaine, l’union européenne applique ses règles avec parcimonie ».

L’escalade en cours n’est pas un simple litige transatlantique sur la « liberté d’expression » comme l’insinuent ou voudraient le faire croire les États-Unis : c’est une stratégie tout à la fois commerciale, juridique, techno-industrielle visant à retarder ou neutraliser l’ensemble du corpus régulatoire européen.

Dans ce combat, la Commission de Bruxelles apparaît bien trop timorée, et de fait, elle se retrouve alignée sur Washington. Face à une telle situation seule une coalition intergouvernementale avec une ligne rouge commune permettrait d’établir un réel rapport de force avec Trump.

Comment pourrait-il en être autrement ? La dépendance numérique de la Commission européenne et de ses services est effroyable, comme on l’apprend dans un récent article d’Euractiv. En effet, 99 % de ses opérations numériques quotidiennes dans le cloud reposent sur des technologies américaines. La commission de Bruxelles travaille donc à partir d’infrastructures, de logiciels, serveurs et protocoles de sécurité contrôlés, directement ou indirectement, par Washington. Du jour au lendemain, la commission européenne peut donc être bloquée dans ses actions par une puissance étrangère.

Précisément, 14 % de ses activités transitent par les clouds publics d’Amazon Web Services (AWS) et de Microsoft, tandis que 85 % reposent sur des clouds privés utilisant les technologies propriétaires de Microsoft, Broadcom, Nutanix et Oracle. Le reliquat de 1 % se réfugie chez OVHcloud, seule entreprise européenne de l’équation. La Commission, tout en évoquant dix prestataires agréés, admet dans les faits n’en utiliser qu’une poignée — presque exclusivement américains. La justification avancée — adaptation aux « besoins de sécurité » — relève de la contradiction absolue : aucun système ne peut être dit « sécurisé » lorsqu’il est soumis aux lois et aux caprices d’une puissance étrangère.

Il suffirait désormais d’un décret, d’une pression ou d’une suspension de licence pour que la Commission se retrouve coupée de ses systèmes, de ses données, de ses outils de communication et de coordination internes.

90 % des données critiques de l’Europe hébergées par les Américains

La vulnérabilité ne se limite pas à la dépendance logistique. Elle touche le cœur de la confidentialité institutionnelle. Les lois américaines, notamment le FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) et le Cloud Act, permettent à Washington d’exiger l’accès à toute donnée hébergée par une entreprise relevant de sa juridiction. Ce n’est pas une hypothèse théorique : c’est un cadre légal effectif. Chaque fois qu’un fonctionnaire européen se connecte à un logiciel américain, il ouvre potentiellement une brèche dans la confidentialité des données de l’Union.

L’Europe ne pourra jamais parler d’« autonomie stratégique » tant qu’elle dépendra de serveurs étrangers pour envoyer un simple courriel interne. Depuis le covid notamment, et les envolées européennes d’Emmanuel Macron, les vingt-sept affirment vouloir bâtir une souveraineté numérique. Sur le papier, la promesse rassure ; dans les faits, elle ne tient pas. Le cœur de l’infrastructure est aujourd’hui détenu par des acteurs dont la tutelle juridique et le lien capitalistique échappe totalement au vieux continent : Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud captent, à eux seuls, plus des quatre cinquièmes du marché européen. Aujourd’hui, 90 % des données critiques de l’Europe — données médicales, judiciaires, énergétiques, militaires — sont hébergées sur des infrastructures américaines.

Cette domination se renforce à mesure que les investissements des hyperscalers (ces grandes entreprises qui exploitent des centres de données massifs) s’accroissent sur notre sol, ses datacenters s’étendant, ses zones de disponibilité se multipliant, ses plateformes d’IA et de données devenant les conduits obligés d’une économie entière. L’illusion d’une protection par l’hébergement « en Europe » se dissipe lorsqu’on rappelle l’effet simple et décisif du Cloud Act : toute entreprise américaine, où qu’opèrent ses infrastructures, est susceptible de livrer les données qu’elle détient pour le compte de tierces parties y compris non américaines, aux autorités de Washington.

Les données de santé confiées à Microsoft

La souveraineté de localisation se heurte à l’extraterritorialité du droit américain. Ce hiatus invalide, à lui seul, l’essentiel de la rhétorique officielle : placer des serveurs à Francfort ou à Paris dirigés par des européens ne constitue pas, en soi, une politique de souveraineté et de puissance numérique. À chaque nouvel appel d’offres taillé à la mesure d’écosystèmes propriétaires, à chaque « cloud de confiance » qui s’accommode d’un contrôle extérieur, c’est un peu de leur autonomie qui s’évapore.

La France a, au fond, expérimenté toutes les étapes de cette dérive. Elle a d’abord cru que l’investissement public suffirait à créer un champion : Andromède (puis Cloudwatt et Numergy) devait mettre en place un « cloud souverain ». Cent cinquante millions d’euros ont été engagés ; l’échec fut rapide, faute de vision partagée entre les industriels.

Elle a ensuite estimé que le pragmatisme, c’est-à-dire l’adossement à la puissance d’un hyperscaler, offrirait la stabilité et la fonctionnalité nécessaires pour les grands systèmes : le Health Data Hub fut confié à Microsoft Azure malgré les alertes de la CNIL et du Conseil d’État. Soixante-sept millions de dossiers médicaux ont ainsi été placés dans une orbite juridique dont nul ne peut sérieusement soutenir qu’elle soit européenne.

Dans le même mouvement, des sociétés françaises présentées comme « souveraines » ont basculé sous contrôle étranger en l’espace de quelques mois. Enfin, comme si ça n’était pas déjà assez grave, la commande publique, loin d’être l’outil d’une reconquête, a consolidé la position des fournisseurs dominants : par convenance, par inertie contractuelle, par calibrage technique qui exclut de facto les alternatives, par défaut de doctrine explicite.

À l’échelle du continent, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. L’initiative Gaia-X, née pour fédérer une offre européenne de données et de cloud s’est métamorphosée en forum où siègent aussi ceux dont elle devait limiter la prééminence. En parallèle, les hyperscalers américains ont déployé des investissements massifs dans plusieurs États membres, accélérant leur domination.

Le paradoxe est total : l’Europe s’apprête à devenir un des premiers marchés mondiaux du cloud et de l’IA d’ici la fin de la décennie, mais elle agit comme un client captif. Sa part de marché local pour les fournisseurs européens s’est érodée à mesure que croissait la demande ; la multiplication des initiatives sans doctrine contraignante a créé les conditions d’une souveraineté cosmétique, destinée à rassurer sans modifier les rapports de force.

La nouvelle donne du chiffrement homomorphe ?

Dans ce contexte difficile, une nouvelle donne pourrait advenir grâce au chiffrement homomorphe, ce nouveau mode de cryptographie qui permet de réaliser des calculs sur des données préalablement chiffrées sans avoir accès à leur contenu en clair.

Le chiffrement homomorphe ou FHE (Fully Homomorphic Encryption) permet d’effectuer des opérations — statistiques, analytiques, algorithmiques — directement sur des données chiffrées, sans jamais exposer la donnée brute ni au fournisseur, ni à l’opérateur, ni à une autorité tierce. Cette propriété unique, longtemps cantonnée aux laboratoires pour des raisons de performance, franchit aujourd’hui un seuil d’industrialisation qui en fait l’outil clef d’une stratégie européenne de souveraineté authentique. Autrement dit : c’est la souveraineté par le calcul.

Grâce au chiffrement homomorphe, une IA médicale peut s’entraîner sur des millions de dossiers sans jamais révéler l’identité d’un patient, une IA industrielle peut optimiser une chaîne sans exposer un secret de fabrication, une IA de défense peut assimiler des scénarios opérationnels, renseigner, communiquer sans compromission.

Or, sous la pression insistante des autorités américaines, la Commission européenne s’est orientée vers une légalisation rampante des portes dérobées (backdoors). Présentées comme un outil de protection des mineurs contre les contenus pédopornographiques, ces mesures, notamment le fameux projet « Chat Control », constituent en réalité une brèche systématique ouverte dans le chiffrement de bout en bout. Au nom de la lutte contre la pédocriminalité, il s’agit en réalité de rendre possible ce que les agences de renseignement, à commencer par les américaines, exigent depuis longtemps : un accès permanent aux communications privées des citoyens, sans distinction, sans mandat, sans limite.

L’Europe, au lieu d’affirmer sa propre conception de la liberté et de la sécurité, accepte de bricoler un compromis qui n’est qu’une reddition. Ce « Chat Control » n’est pas un instrument de protection, mais un cheval de Troie : il légitime l’espionnage de masse, banalise la surveillance généralisée, et consacre la dépendance stratégique de l’Union. Tandis que la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas et récemment l’Allemagne se montrent réticents, la Suède, le Danemark, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, mais aussi la France comptent, eux, parmi les pays favorables.

En l’absence de débats publics et politiques, la question du chiffrement est devenue largement la chasse gardée des services de renseignement qui souhaitent continuer à espionner en toute impunité les populations dans le monde entier. Le chiffrement homomorphe pourrait pourtant faire sauter la contradiction qui ronge depuis trente ans toute la cybersécurité : comment protéger la donnée tout en la rendant exploitable ? Jusqu’ici, il fallait choisir entre deux maux : soit ouvrir des brèches, pour permettre le calcul, et se résigner à l’espionnage ; soit cloisonner à l’excès, et perdre en efficacité et en innovation.

Malheureusement, ces enjeux semblent plus que jamais éloignés des (petites) agitations politiques françaises de ces dernières semaines…

14.10.2025 à 10:45

Ce que voulait (vraiment) Macron

Marc Endeweld

Texte intégral (999 mots)

Durant près d’un mois, une bonne partie de la presse l’a qualifié de « chouchou » du président. Dans un récent article, Le Monde le présente encore comme « le seul auquel [Emmanuel Macron] accorde sa confiance ». À en croire ces récits, ce serait l’osmose parfaite entre le président et son Premier ministre. « Lecornu est considéré à tort comme une copie conforme de Macron – des vieux dans des corps de jeunes –, mais ce n’est pas le cas », tempère un proche d’Alexis Kohler, l’ex-secrétaire général de l’Élysée. Et après quelques questions, cette source me lâche : « Lecornu, il ne le supporte plus ».

On est alors bien avant le psychodrame du dimanche 5 octobre qui s’est terminé par la démission du Premier ministre nommé moins d’un mois auparavant. Certes, ce dimanche soir, la tension est à son comble entre Matignon et l’Élysée. Mais les jours précédents, l’entourage de Lecornu se désespère déjà d’un « Macron bunkérisé à l’Élysée » qui multiplie les injonctions contradictoires. D’un côté, le président exige de ne pas suspendre « ses » (contre) réformes des retraites ou de l’assurance chômage, de l’autre, il va jusqu’à glisser l’idée de nommer un ministre LFI à un poste régalien… Résultat, mardi 30 septembre, Lecornu se rend à l’Élysée pour voir le président, et dans le secret des bureaux, c’est le clash entre les deux hommes. Le lendemain, à quelques jours de l’annonce du premier gouvernement Lecornu, l’ambiance est morose à Matignon.

En réalité, ça fait longtemps que Lecornu n’est plus enchanté par Macron. À l’inverse, l’actuel Premier ministre n’était pas le choix initial du président…

L’Élysée a voulu imposer à Lecornu son dircab

29.09.2025 à 12:09

« Affaire Vassal » : lancer l'alerte à Marseille, mission impossible ?

Marc Endeweld

Texte intégral (6058 mots)

La meilleure défense, c’est l’attaque. Depuis cet été, ce principe est appliqué de manière systématique par Martine Vassal, puissante présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Au risque de multiplier les accusations infondées et les imprécisions factuelles. Le 5 septembre dernier, cette responsable politique de droite (ex-LR) qui a décidé en 2022 de soutenir Emmanuel Macron et qui dirige, rappelons-le, deux des plus grosses collectivités locales de France, a ainsi convoqué une conférence de presse pour s’expliquer suite à la publication le 21 août de mon article d’enquête dans Le Nouvel Obs – « Marseille : enquête sur le très cher système Vassal » – qui a fait beaucoup de bruit à Marseille et dans lequel j’annonçais notamment l’ouverture d’une enquête préliminaire la visant.

« J’ai eu personnellement au téléphone le procureur »

Comme je l’ai rappelé sur le réseau social X dès le 23 août, j’ai bien évidemment contacté Martine Vassal au cours de mon enquête (mais aussi d’autres membres de l’exécutif départemental). Mais celle-ci n’a pas souhaité donné suite à mes sollicitations. Par contre, j’ai reçu de longues réponses du service de presse du département auquel j’avais adressé au préalable de nombreuses questions. En off, un attaché de presse me faisait déjà état des « affabulations » d’Erwan Davoux, l’ancien directeur des relations internationales et des relations européennes du département.

Lors de sa conférence de presse, organisée quelques jours avant l’annonce de sa candidature à la mairie de Marseille, Martine Vassal a ainsi expliqué faire l’objet d’une « boule puante » et même d’une « tentative de féminicide politique» : « Est-ce que c’est parce que je suis une femme qu’on essaye de m’atteindre ? », s’interroge-t-elle alors. Veillant à ne pas répondre sur le fond des dossiers, elle n’hésite pas à qualifier Erwan Davoux de « maître chanteur » qui « a été téléguidé par l’extrême gauche » ! Surtout, face aux journalistes locaux, elle affirme qu’« il n’y pas d’enquête sur [son] compte » et déclare avoir « eu personnellement Nicolas Bessone au téléphone (procureur de la République) ». Étrange mélange des genres.

Pas d’enquête ? Lundi 22 septembre au petit matin, des perquisitions ont pourtant été menées par la DCOS ( division de la criminalité organisée et spécialisée) au conseil départemental des Bouches du Rhône, au siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ainsi qu’aux domiciles de Martine Vassal, de Marc Jolibois, son directeur de cabinet au département et à la métropole, et chez Erwan Davoux.

Ce dernier est un haut fonctionnaire, conseiller politique et désormais… lanceur d’alerte à Marseille pour avoir signalé au Parquet National Financier (PNF) et au parquet de Marseille, plusieurs faits relevant, selon lui, du trafic d’influence, de la corruption passive et du détournement de fonds publics, au sujet de Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce signalement a été fait au nom de l’article 40 - qui impose aux agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, l’obligation de signaler sans délai au procureur tout fait délictueux ou criminel dont ils ont connaissance. En cause ? L’embauche par Martine Vassal de son concubin comme directeur de cabinet, mais également sa pratique du clientélisme par des subventions et des voyages, ainsi que sa gestion dispendieuse. Suite à ce signalement, une enquête préliminaire a finalement été ouverte après que le PNF a décidé, après analyse, de se dessaisir au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille.

Mon article dans Le Nouvel Obs fait également état de l’ouverture d’une autre enquête concernant des marchés relatifs aux collèges, gérés par le département. Je dévoile aussi d’autres dysfonctionnements, ainsi que le contenu d’un pré-rapport de l’Agence Française Anticorruption (AFA) de 2020 consacré au département des Bouches-du Rhône, jusqu’alors non rendu public. Interrogée récemment sur BFM TV Marseille Provence, Martine Vassal se plaît pourtant à présenter mon enquête comme une simple reprise du signalement déposé par Erwan Davoux. Ce n’est pas le cas.

« Le reste relève de leur vie privée »

La meilleure défense, c’est l’attaque. Le 26 septembre, la patronne des Bouches-du-Rhône réitère ainsi ses accusations dans une interview donnée à La Provence contre celui qu’elle préfère présenter comme un « maître chanteur ».

Jusqu’au début de l’année 2025, Erwan Davoux était le directeur des relations des affaires internationales et des affaires européennes du département : « j’ai tenté d’utiliser les procédures internes quand j’ai constaté les infractions, témoigne-t-il aujourd’hui. Devant l’absence de réponse et subissant même des sanctions à mon encontre, je n’ai pas eu d’autre choix que d’employer l’article 40 ». Tout au long de sa carrière, qui l’a amené à occuper les postes de chargé de mission à l’Élysée du temps de Chirac, de conseiller auprès de Valérie Pécresse, mais aussi de Jean-Pierre Raffarin et d’Alain Juppé, cet ex-cadre de la DGSE n’avait jamais vu un tel mépris des règles. Ce lanceur d’alerte, qui a vu son poste supprimé, a quitté peu après le département et vient de déposer une plainte pour harcèlement moral contre son ancien employeur. Mais depuis qu’il a lancé l’alerte publiquement et auprès de la justice, Martine Vassal et ses équipes n’ont cessé d’essayer de décrédibiliser son témoignage, portant plainte pour « chantage » et « provocation à la haine » – qui a amené le parquet de Marseille à ouvrir dans un premier temps une enquête –, et allant jusqu’à l’accuser dans les médias d’antisémitisme – des accusations dépourvues de toute base factuelle – plutôt que de répondre sur le fond. Élément d’importance : Martine Vassal n’a pas annoncé porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation, ni contre Erwan Davoux ni contre Le Nouvel Obs, ce qui n’est guère souligné par les médias locaux.

Et pour cause : la principale révélation de mon article – le fait que Martine Vassal entretient depuis plusieurs années une relation avec son propre directeur de cabinet au département et à la métropole a été reconnue publiquement par Pierre Bruno l’avocat du département qui a préféré répondre avec des arguments juridiques aux informations révélées dans mon article. Ainsi, dans Le Monde, ce dernier explique : « Ils ne vivent pas sous le même toit, n’ont pas d’intérêts communs, ne déclarent pas leurs impôts ensemble. Le reste ne rentre pas dans le champ de la loi et relève de leur vie privée ». Autant dire : circulez, il n’y a rien à voir, c’est de la « vie privée ». Marc Jolibois n’est « ni marié, ni pacsé, ni concubin de Mme Vassal », assure l’avocat.

Cette dernière précision est importante. Car la loi de novembre 2017 pour la confiance dans la vie publique proscrit l’embauche par un parlementaire comme par un élu local d’un membre de sa famille directe, dont « le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin », comme collaborateur de cabinet. Une infraction à cette règle est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Une interdiction en réalité ancienne mais peu appliquée jusqu’en 2017. Selon la loi de 1984 sur la fonction publique territoriale, « il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet : 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civile de solidarité ou concubin ».

Certes, comme je le rappelais dans mon article du Nouvel Obs, Martine Vassal et Marc Jolibois disposent de domiciles différents, mais la Cour de Cassation a établi que la communauté de vie n’était pas une condition nécessaire pour caractériser le concubinage. À ce sujet, Pierre Bruno, l’avocat du département, est resté davantage dans le flou en répondant à Marsactu : « Marc Jolibois travaille avec Martine Vassal depuis 2008 ou 2009. Ils étaient tous deux mariés à l’époque avec des enfants. Si la question est de savoir si Marc Jolibois était son concubin au moment de son embauche, la réponse est simple : non ». De nouveau, l’avocat ne nie donc pas l’existence d’une relation entre Martine Vassal et Marc Jolibois en 2025. Il oublie juste que les contrats de cabinet tombent à chaque élection. De fait, Pierre Bruno tente de se placer sur le terrain du droit anticipant les procédures à venir et les futurs débats judiciaires.

« Ils se sont rendus au Maroc à la résidence de Nora Preziosi »

« C’est fascinant, ils ont fait des aveux, mais aucun journaliste local ne l’a relevé », remarque une de mes sources. Marsactu évoque timidement « la relation qu’elle est supposée entretenir avec son directeur de cabinet », et Libération prend également des pincettes dans un article en parlant de « la dénonciation d’une relation entre Martine Vassal et son directeur de cabinet, Marc Jolibois (…) ce qui, si c’était avéré, contreviendrait à la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017 ». De son côté, Le Figaro n’en parle même pas dans ses articles consacrés à l’affaire, tout en pointant le « sulfureux » Erwan Davoux.

Plus d’une dizaine de sources à Marseille, notamment au département et dans la vie politique locale, m’ont d’ailleurs confirmé l’existence d’une telle relation, en m’apportant des détails. Dans son premier article 40, datant du 30 janvier 2025, Erwan Davoux précise : « Elle entretient un relation intime avec Monsieur Marc Jolibois depuis de nombreuses années qu’elle tente de cacher mais qui n’est qu’un secret de polichinelle. Madame Vassal utilise les services d’un des 48 chauffeurs du Conseil Départemental plusieurs fois par semaine pour l’amener chez ce dernier en fin de journée et la ramener le lendemain matin », est-il notamment écrit. Et dans un second signalement envoyé à la justice le 1er septembre 2025, Erwan Davoux assure désormais que Martine Vassal et Marc Jolibois « passent leurs vacances d’hiver ensemble à la station de Vars depuis de nombreuses années ainsi que leurs vacances d’été. Ils se sont rendus au Maroc à la résidence de Nora Preziosi, élue déléguée à la Politique de la Ville et Renouvellement urbain au Département des Bouches-du-Rhône, et ancienne présidente d’habitat 13 ». Au cours de mon enquête, j’avais essayé de joindre Nora Preziosi, sans succès.

Devant ces éléments, on comprend que le Parquet de Marseille préfère rester prudent à quelques mois des élections municipales. Lorsque j’ai interrogé le procureur Nicolas Bessone début août sur l’existence d’une enquête préliminaire visant Martine Vassal, il ne m’a pas répondu, et ses services m’ont expliqué que « cela ne leur dit rien ». Il s’agissait alors « de ne pas polémiquer » me dit-on aujourd’hui. Autre élément à éclaircir: après la dessaisie du PNF au profit de la Jirs locale, les médias locaux ont expliqué que l’enquête était finalement confiée à la section éco-fi du Parquet de Marseille. J’ai interrogé ce dernier à ce sujet, je n’ai pas eu de réponse en dehors du fait que certains magistrats de la section éco-fi font partie de la Jirs.

Une chose est sûre : mon article publié dans Le Nouvel Obs, révélant l’existence du signalement d’Erwan Davoux et l’ouverture d’une enquête préliminaire, a eu pour conséquence l’accélération du dossier sur le plan judiciaire. Dans les jours qui ont suivi, le parquet de Marseille a d’ailleurs décidé de joindre les plaintes visant Erwan Davoux et son signalement dans une même enquête préliminaire. Lundi 22 septembre, le parquet de Marseille a confirmé cet élément dans le communiqué suivant :

« Le parquet de Marseille confirme que des perquisitions ont eu lieu lundi 22 septembre dans le cadre de l’enquête préliminaire regroupant :

- les plaintes déposées entre novembre 2024 et janvier 2025 par le département des Bouches du Rhône, le directeur général des services du conseil départemental et par le CRIF visant Erwan Davoux, directeur des relations internationales et des affaires européennes au conseil départemental des Bouches du Rhône, des chefs de chantage, provocation à la haine en raison de l’appartenance à une race, une ethnie ou une religion

- le signalement déposé par Erwan Davoux fin janvier 2025 visant Anne Rudisuhli, conseillère départementale, Martine Vassal, présidente du conseil départemental et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et Marc Jolibois, directeur de cabinet à la Métropole et au conseil départemental, pour détournement de fonds publics, trafic d’influence et corruption passive.»

Une « plainte» pour « chantage » et « provocation à la haine »

La meilleure défense, c’est l’attaque. Lorsque je contacte le département début août, le service de presse ose ainsi m’écrire que « Monsieur Davoux a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des propos antisémites ». Vérification faite, c’est faux.

De fait, auprès des médias, les soutiens de Martine Vassal ont tenté dans un premier temps de faire croire qu’Erwan Davoux avait été licencié du département du fait de propos qu’il aurait tenus tant sur X qu’en interne. Cette version de l’histoire a été relayée par certains sur les réseaux sociaux après la publication de mon article dans Le Nouvel Obs. En réalité, alors que la procédure de non-renouvellement de contrat d’Erwan Davoux était déjà enclenchée (à partir de novembre 2024), le département décide en janvier 2025 de le mettre en arrêt trois jours pour non respect de son « devoir de réserve » sur les réseaux sociaux. Aucune trace de propos antisémites. Autre étrangeté : dans ses réponses en août, le service de presse du département me fait état d’une plainte « déposée par le CRIF Marseille Provence, le Consistoire israélite de la communauté juive de Marseille et le Fonds Social Juif Unifié » sans me préciser quels étaient les propos poursuivis.

Le second axe d’attaque du département à l’encontre de M. Davoux est de dénoncer « un chantage pour obtenir le renouvellement de son contrat ». C’est ce que Martine Vassal a indiqué dans sa dernière interview à La Provence : « Soit on le renouvelait, soit on lui versait 300 000 €, sinon il ferait des révélations ». Des accusations gravissimes. En réalité, de quoi s’agit-il ? Une fois son non renouvellement acté, Erwan Davoux a exercé des recours devant le tribunal administratif, et a demandé dans ce cadre le versement d’une somme de 296 216,30 euros. Le haut fonctionnaire attend donc une décision de la justice administrative sur ce dossier. S’il avait été salarié d’une entreprise, il aurait déposé un recours au prud’hommes. Un bien drôle de chantage qui s’apparente davantage à un conflit juridique entre un employeur et un employé.

Les dates sont importantes dans ce dossier. C’est le 22 novembre 2024 que le département a en effet déposé contre Erwan Davoux une « plainte (…) au nom de l’article 40 » – or, un signalement en application de l’article 40 n’est pas une plainte –, tentant de rassembler des éléments de « chantage » et de « provocation à la haine », alors qu’il avait été convoqué par courrier dès le 7 novembre pour un entretien préalable de non renouvellement de contrat qui a été organisé le 14 novembre. Dans ce document que j’ai pu consulter, il est écrit : « Rappelons que le délit de chantage est constitué que le fait susceptible d’être révélé soit vrai ou faux, bien que ce ne soit pas le cas en l’espèce ». Concernant la « provocation à la haine », plusieurs tweets de M. Davoux critiquant le gouvernement israélien sont reproduits, mais l’un d’eux est tronqué et faussement présenté. Le document soutient qu’Erwan Davoux a évoqué « les Israéliens » dans leur ensemble « les traitant d’animaux ».

Or, dans le tweet en question, datant du 14 novembre 2024, jour de l’entretien de non-renouvellement de contrat, le haut fonctionnaire parle « d’animaux » au sujet des ministres d’extrême droite du gouvernement israéliens, en particulier Israël Katz, le ministre de la défense, qui a ordonné le bombardement de Beyrouth. L’autre partie de cette plainte (le signalement) se fonde sur un courrier d’Anne Rudisuhli, conseillère départementale, datant du 8 novembre 2024 – soit un jour après la convocation d’Erwan Davoux à son entretien de non-renouvellement – qui assure qu’Erwan Davoux « le 5 décembre 2023 aurait tenu des propos justifiant l’attaque terroriste du 7 octobre 2023 en Israël ».

« Dans le système Vassal quand on est pris en grippe, cela finit souvent avec du sang sur les murs »

Or, dans une plainte pour harcèlement moral déposée le 2 septembre 2025 par Erwan Davoux, on en apprend plus sur ce dialogue entre Anne Rudisulhi et le haut fonctionnaire datant de 2023 : « Elue au département élue en charge des Affaires européennes, Madame Rudisuhli, n’adressera pas la parole ni le moindre mail à Monsieur Davoux entre le mois de novembre 2023 de son départ le 31 janvier 2025. En cause, une discussion, en novembre 2023, dans laquelle elle déclarait « Si Netanyahou veut tous les tuer, il n’a qu’à le faire, il est chez lui » et à laquelle Monsieur Davoux avait répondu que ce n’était pas conforme au droit international. Elle le contournera passant systématiquement par ses subordonnés ». Anne Rudisulhi, elle-même, est citée dans le signalement fait par Erwan Davoux en janvier 2025 au nom de l’article 40 comme l’a dévoilé un article de Off Investigation. Dans cet article, l’intéressée, qui n’a pas souhaité me répondre début août, traite Erwan Davoux de « malade » et « d’antisémite ». Face à ces attaques, relayées par Martine Vassal elle-même, le haut fonctionnaire a cité à comparaître cette dernière pour « diffamation publique » et « atteinte à la vie privée ». La candidate aux municipales est convoquée à ce sujet le 4 novembre prochain devant le tribunal.

En réalité, dès juillet 2023, Erwan Davoux signalait auprès du Directeur général des services du département avoir eu connaissance de nombreuses infractions pénales au sein du Conseil départemental des Bouches du Rhône. Il réitérait son signalement dans un courrier du 2 février 2024. Le 27 novembre de cette année, il saisissait le déontologue du département pour ces éléments : « Droits et obligations des fonctionnaires : Harcèlement moral – Secret professionnel et devoir de réserve – neutralité/impartialité – dignité/ probité/intégrité – obéissance hiérarchique ».

« Il existe un lien de causalité indéniable entre les alertes de Monsieur Davoux et le non renouvellement de son contrat », est-il écrit dans la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée. Dans ce document que j’ai pu consulter, certains propos rapportés de collègues d’Erwan Davoux laissent songeur : « vous voyez bien que tout ce que vous proposez est rejeté. Dans le système Vassal quand on est pris en grippe, cela finit souvent avec du sang sur les murs ». Ou encore : « tu n’es pas né à Marseille, tu as peut-être pris la place de quelqu’un ? »

Quant aux voyages réalisés notamment en Italie, Arménie, Israël ou aux États-Unis, dénoncés par Erwan Davoux dans son signalement, et évoqués en détail dans mon article du Nouvel Obs, le département se justifie en expliquant notamment qu’ils ont permis « le renforcement des liens avec la diaspora ».

À Marseille, l’heure pourtant n’est plus aux faits, mais à la campagne des municipales. Et comme Le Monde l’a récemment rappelé, « en précipitant l’annonce de sa candidature, Mme Vassal espère aussi faire taire les mauvais échos, nés de l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Marseille ».

Et de tout cela, j’en ai parlé à Erwan Davoux ce lundi 29 septembre dans « la boîte noire », mon émission sur la chaîne de David Dufresne, Au poste :

18.09.2025 à 20:29

STMicroelectronics : la « class action » visant les dirigeants est acceptée par le tribunal de New-York

Marc Endeweld

Texte intégral (1017 mots)

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour STMicroelectronics. D’abord, sur le front économique : au premier semestre 2025, le groupe franco-italien de semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires net de 2,77 milliards de dollars, en baisse de 14,4 % sur l'année, et des ventes nettes en baisse d'environ 15 %, ainsi qu'un bénéfice brut de 926 millions de dollars, en baisse de 28,5 % par rapport à l'année précédente, et une perte nette de 97 millions de dollars, contre un bénéfice de 353 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière. La société n'avait pas enregistré de marges aussi faibles depuis le premier trimestre 2016. « Le deuxième trimestre a été le plus bas pour le secteur automobile et nous prévoyons une reprise à partir du troisième trimestre », assure Jean-Marc Chery, le PDG de STMicroelectronics. Ce dernier s'est dit optimiste car « nous avons constaté des améliorations, ST revient sur la voie de la croissance, mais le contexte général et le marché automobile ne sont pas assez solides pour générer un tampon de commandes en attente capable d'absorber les changements ». Un optimisme mesuré donc.

Pour les dirigeants du groupe, plus particulièrement pour Jean-Marc Chéry, le PDG, et Lorenzo Grandi, le directeur financier, les nuages noirs s’accumulent sur autre front. Et il est judiciaire. En effet, cela fait plusieurs mois que ces deux-là sont visés à New-York par une class action d’actionnaires américains comme je l’avais relaté dans un précédent article. Les plaignants accusent les dirigeants de STMicroelectronics d’avoir dissimulé les difficultés de l’entreprise entre 2023 et 2024, et d’avoir procédé à des prévisions financières trop optimistes trompant les investisseurs.

La class action contre les dirigeants de ST est recevable

16.09.2025 à 20:00

Les réseaux secrets de Sébastien Lecornu dans l'Eure

Marc Endeweld

Texte intégral (915 mots)

Pour Sébastien Lecornu, l’Eure est le département des « premières fois » politiques. Attaché parlementaire d’un député du coin à 19 ans, maire de Vernon à 27 ans, président du département à 28 ans. Vingt ans après ses débuts en politique, celui qui accède aujourd’hui à Matignon à 39 ans, a patiemment construit sa base arrière locale, bien avant la victoire d’Emmanuel Macron en 2017.

Sous la Vème République, il ne faut pas sous-estimer les réseaux locaux, ils sont souvent connectés au cœur du pouvoir à Paris. C’est une chose qu’Emmanuel Macron a paradoxalement compris très tôt, lui qui n’a jamais eu de mandat électif, et encore moins local, avant de devenir président de la République.

Dans son ascension fulgurante, l’ancien banquier d’affaires de chez Rothschild a largement fait son marché dans l’Oise où résidait son ami et mentor Henry Hermand ; mais aussi dans le Massif Central, de l’Aveyron au Cantal, en passant par l’Auvergne, fief de son autre ami Michel Charasse, ainsi que Marseille et le Nord, anciens bastions de la SFIO. Ce n’est pas un hasard si Emmanuel Macron dit avoir de l’admiration pour Daniel Percheron, l’ancien patron socialiste du Nord-Pas-de-Calais (natif de Beauvais). On est bien loin de la « start-up nation »…

Quand Benalla « a sauvé la vie » de Lecornu

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Blogs Mediapart

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD