Texte intégral (3618 mots)

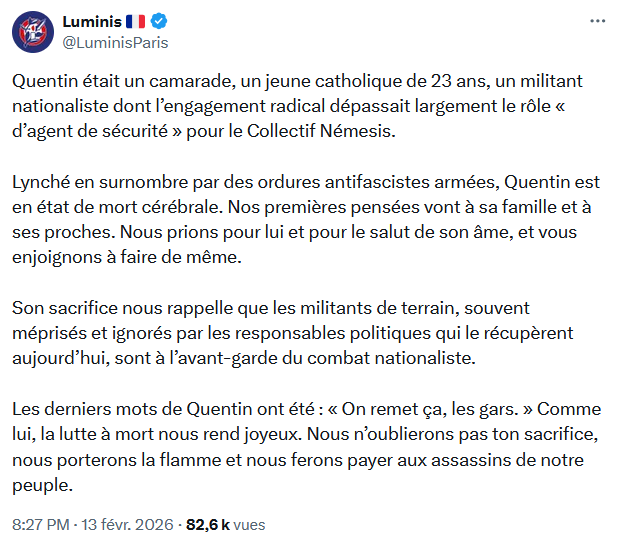

Après notre analyse des coulisses qui entourent la mort de Quentin Deranque, nous examinons les mécanismes qui rendent possibles ces trajectoires néofascistes. Car son décès ne peut être compris sans interroger le système qui a conduit à ce drame. Les engagements néofascistes émergent dans des cadres sociaux, médiatiques et politiques précis, qui orientent les colères et structurent les appartenances. Comprendre ces dynamiques, c’est refuser que d’autres suivent le même chemin. Édito.

[Temps de lecture : ~ 12 min]

Toute la vie nous sommes façonné·es par ce qui nous entoure, et encore plus à 23 ans. Les mouvements d’extrême droite le savent : ils exploitent la peur, la colère et le besoin d’appartenance, recrutent méthodiquement et transforment des jeunes en instruments d’une cause qui les dépasse.

Personne ne naît fasciste. On le devient lorsque des environnements sociaux orientent des colères diffuses en hostilité dirigée contre des boucs émissaires plutôt que vers les mécanismes qui produisent les crises sociales. Ce basculement s’inscrit dans un contexte marqué par des décennies de politiques néolibérales, par un paysage politico-médiatique où la hiérarchisation des êtres humains se banalise, et par un espace numérique qui amplifie les affects plus vite que l’analyse.

Décennies néolibérales : une société fracturée

Depuis les années 1980, les politiques économiques dominantes ont réorganisé la société au bénéfice des détenteurs de capital : dérégulation, privatisations, flexibilisation du travail, affaiblissement des protections collectives. Présentées comme techniques ou inévitables, ces décisions ont en réalité surtout permis une accumulation toujours plus forte des richesses entre les mains d’une minorité.

En France, les 5 % les plus riches détiennent environ un tiers du patrimoine total, tandis que les 10 % les plus aisés en concentrent près de la moitié. Dans le même temps, des territoires entiers ont vu disparaître services publics, soins, transports et commerces, au nom de la rationalisation budgétaire et de la rentabilité.

La jeunesse en paie le prix fort : précarité, chômage, accès au logement entravé… L’horizon se rétrécit. Quand l’État social recule et que les protections s’effritent, la colère — réelle et légitime — cherche un responsable. C’est alors qu’on lui fournit des boucs émissaires pour détourner l’attention des causes structurelles.

Historiquement, du colonialisme à la division racialisée du travail, le développement capitaliste s’est largement appuyé sur des hiérarchies raciales pour justifier l’exploitation et diviser les classes populaires.

Boucs émissaires et mensonges efficaces

Si l’extrême droite progresse, c’est en grande partie parce qu’elle capte cette frustration sociale. Elle substitue à la complexité des crises un récit unifié : celui d’une menace identitaire omniprésente, formulée tour à tour comme « immigration », « islamisation » ou « grand remplacement ». Ces récits ne résistent pas à l’examen des faits, mais leur force politique tient précisément à leur capacité à transformer des crises multifactorielles en récits simplistes.

Ils réduisent des phénomènes complexes et structurels — mondialisation, concentration des richesses, rapports de domination, mutations économiques, crises géopolitiques — en conflits identitaires, en désignant des groupes minoritaires (migrants, musulmans, minorités, militants de gauche) comme responsables de crises dont les causes sont d’abord économiques et politiques.

Et c’est un mécanisme qui fonctionne. Le slogan émotionnel circule plus vite qu’une analyse systémique. Démonter une intox demande du temps et des données ; la produire exige peu d’effort. La loi de Brandolini l’illustre : réfuter un mensonge coûte bien plus d’énergie que le diffuser.

Ce déséquilibre favorise des récits simplificateurs qui offrent une cohérence apparente et un ennemi identifiable, donnant l’illusion d’une maîtrise dans un monde instable.

Sortir de la haine : 5 préjugés infondés sur l’immigration

La normalisation médiatique

Ce terreau ne prospérerait pas sans un écosystème médiatique favorable. Depuis une décennie, des figures issues ou proches de l’extrême droite occupent un espace croissant dans l’audiovisuel. Immigration, insécurité, identité nationale structurent l’agenda public.

Comme nous en parlions dans un autre article, la « fenêtre d’Overton » — l’éventail des idées jugées acceptables — se déplace : des positions autrefois marginales deviennent discutables, puis banalisées. Un glissement s’opère lorsqu’on place sur le même plan des propositions fondées sur l’égalité des droits et des discours qui essentialisent ou stigmatisent des populations entières. Au nom du pluralisme, la discrimination est parfois traitée comme une opinion.

Or, en droit français, l’incitation à la haine, à la violence où à la discrimination constituent des infractions. Confondre pluralisme et diffusion de propos illégaux brouille les repères « démocratiques ». La répétition engendre l’habitude ; l’habitude prépare la banalisation. En Belgique francophone, il existe un cordon sanitaire médiatique qui consiste à ne pas offrir la parole en direct à l’extrême droite.

Les réseaux sociaux : accélérateur idéologique

Toutes ces dynamiques se propagent à grande vitesse sur les plateformes numériques, où les contenus émotionnels et polarisants se diffusent bien plus vite que les analyses nuancées. Les algorithmes privilégient l’engagement (colère, indignation, peur) et favorisent mécaniquement les messages clivants.

Le rôle des réseaux sociaux dans l’amplification des contenus haineux lorsqu’ils génèrent de fortes interactions est central. Dans cet environnement, les discours identitaires ou complotistes bénéficient d’un avantage net : ils simplifient, désignent un ennemi, offrent un récit mobilisateur. L’algorithme amplifie ce qui divise. Le résultat est une polarisation accrue et la formation de bulles où les croyances se renforcent sans contradiction.

Recrutement ciblé et culture numérique

L’extrême droite contemporaine a intégré les codes de la culture numérique. Le recrutement s’appuie notamment sur des mèmes viraux, des vidéos courtes et des canaux privés sur Discord ou Telegram, en complément des réunions physiques. Certains forums et serveurs liés aux jeux en ligne peuvent devenir des espaces de socialisation politique diffuse, où circulent des récits simplistes.

Des influenceurs identitaires – comme Papacito, Thaïs d’Escufon ou Alice Cordier – diffusent une vision réactionnaire du monde à travers des contenus adaptés aux 18-25 ans. Et dans certains espaces de la « manosphere », notamment les milieux dits « incels », des frustrations affectives peuvent être réinterprétées à travers des discours misogynes, parfois articulés à des imaginaires nationalistes et racistes. L’isolement devient alors un facteur de vulnérabilité propice à ces dynamiques de radicalisation violentes et organisées.

Jeunesse, virilisme et illusion d’appartenance

La vulnérabilité de certains jeunes tient moins à une simple précarité matérielle qu’à une quête de sens et d’identité, particulièrement forte dans les périodes de transition ou de fragilisation personnelle. L’isolement et le manque de reconnaissance rendent attractif le cadre structurant offert par les groupes extrémistes : appartenance, discipline, sentiment d’utilité et cohérence idéologique.

L’adhérence aux idées radicales d’extrême droite apparaît ainsi comme un processus social, nourri par les dynamiques de groupe, la loyauté et l’alignement progressif sur une vision du monde simplifiée.

À cela s’ajoute une dimension viriliste : sports de combat, mise en scène du corps, valorisation de la force et déni de sa vulnérabilité. La violence devient rite d’initiation et preuve d’appartenance. Dans ce cadre, refuser des soins, minimiser une blessure ou vouloir « remettre ça » après une altercation violente relèvent d’une démonstration de toute puissance et d’inconscience. Le corps devient infaillible, support d’adhésion idéologique.

Classe politique : calcul et lâcheté

La progression de l’extrême droite ne relève pas seulement de dynamiques de rue ou de bulles numériques. Elle s’inscrit aussi dans des choix politiques opérés au sommet de l’État comme dans les exécutifs locaux.

La « dédiabolisation » du RN

Depuis plus d’une décennie, le Rassemblement national poursuit une stratégie de normalisation : discours lissé, références les plus explicites gommées, mise en scène d’une respectabilité institutionnelle. Cette stratégie a été facilitée par l’évolution du reste du champ politique. Des alliances ou soutiens indirects prennent place entre élus Les Républicains et RN, tandis que des thèmes auparavant marginaux portés par l’extrême droite ont progressivement envahi le débat parlementaire et gouvernemental. En parallèle, on assiste à la diabolisation graduelle et calculée du principal parti d’opposition. Dominique de Villepin, figure pourtant de la droite républicaine, écrivait ainsi le 19 février :

« À FORCE DE CONCENTRER LES COUPS SUR LFI (…) ON CRÉE UN CORRIDOR DE RESPECTABILITÉ POUR LE RN. ON LUI OFFRE CE DONT IL A TOUJOURS RÊVÉ : L’APPARENCE DE LA NORMALITÉ, LE PRIVILÈGE D’ÊTRE LA RÉPONSE AU DÉSORDRE QU’IL PROSPÈRE À ENTRETENIR. »

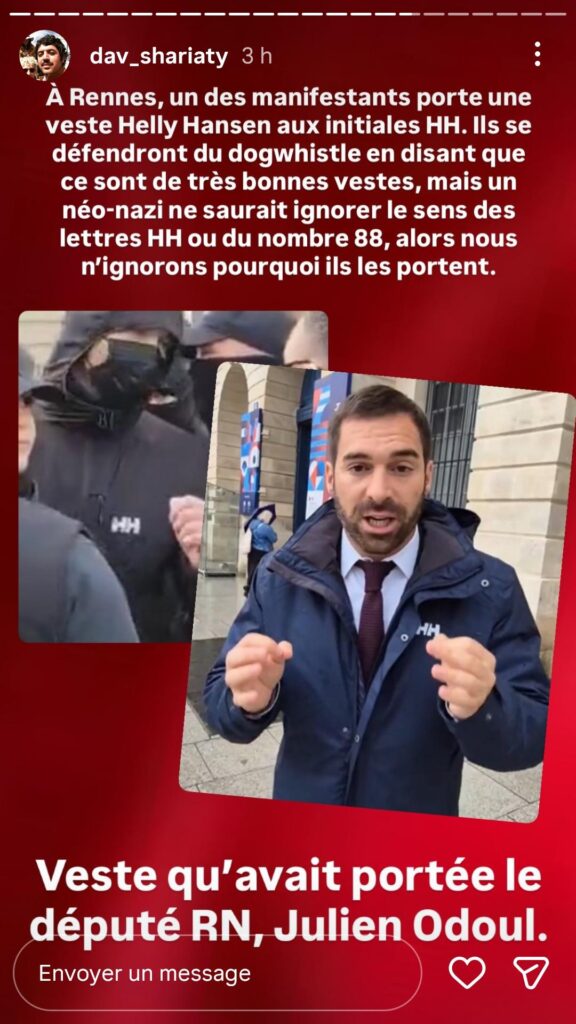

Lois sécuritaires, durcissement des politiques migratoires, centralité des enjeux identitaires : le centre de gravité politique s’est déplacé. On note une porosité croissante entre électorats LR et RN. Et ce n’est pas surprenant. Plus des thèmes d’extrême droite sont repris par des partis de gouvernement, plus ils apparaissent légitimes. La frontière autrefois nette devient zone grise grâce à une dédiabolisation qui repose sur des calculs stratégiques et une banalisation progressive.

Depuis 2017, la Macronie a progressivement déroulé le tapis rouge au RN avec l’installation durable de cadres sécuritaires et identitaires dans le débat public. La loi « sécurité globale », la loi « contre le séparatisme » ou encore le durcissement successif des politiques migratoires ont entériné une centralité de l’ordre, du contrôle et de la suspicion comme réponse aux crises sociales.

En adoptant une stratégie consistant à se présenter comme unique rempart face aux « extrêmes », tout en concentrant l’offensive politique contre la gauche radicale, le pouvoir a participé à structurer un face-à-face qui a renforcé la position du Rassemblement national comme opposition légitime et institutionnelle.

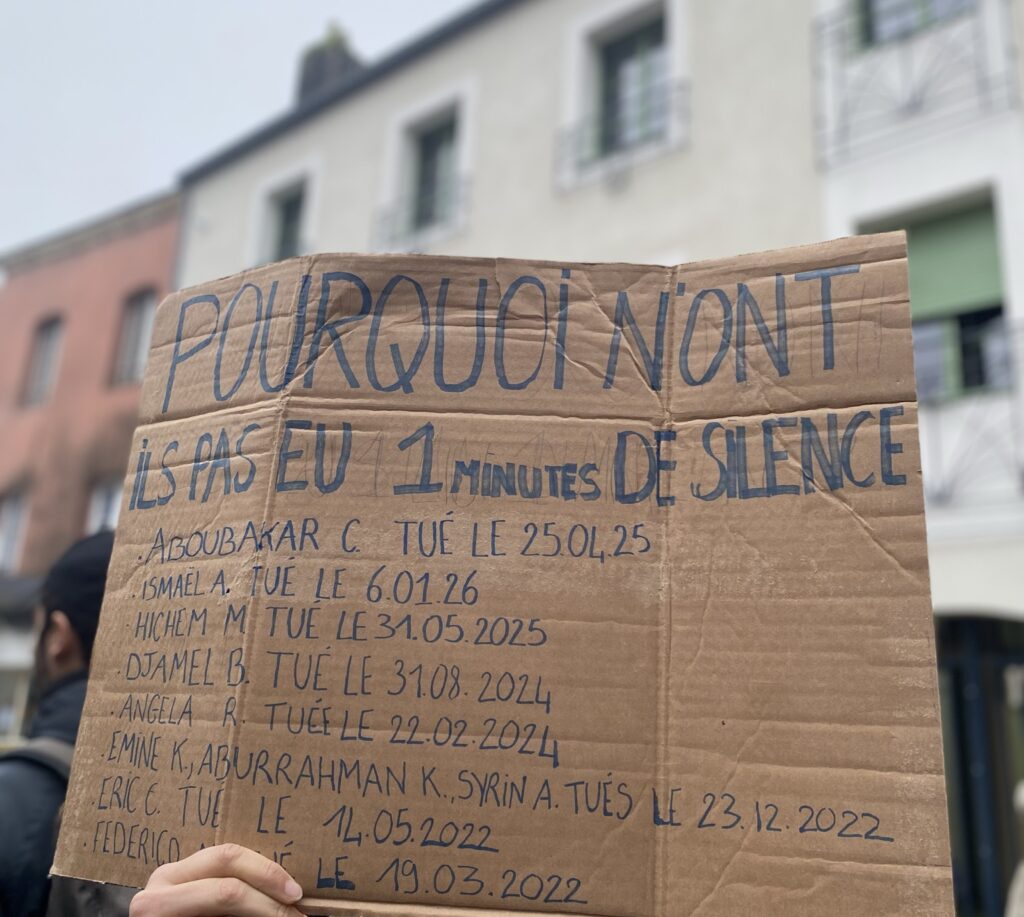

D’autre part, la violence institutionnelle – mère de toutes les autres, selon Helder Câmara – produit une justice complaisante envers les violences néofascistes, qui ciblent souvent des personnes, organisant notamment des guet-apens. Contrairement aux actes matériels antifascistes sévèrement punis, les agressions d’extrême droite bénéficient souvent d’une impunité structurelle.

Une vague brune mondiale

La situation française s’inscrit dans une dynamique internationale. En Italie, Giorgia Meloni incarne l’arrivée au pouvoir d’une droite issue d’une tradition post-fasciste. En Allemagne, l’Alternative für Deutschland progresse de manière inquiétante.

Aux États-Unis, l’administration Trump a servi de vecteur à une répression migratoire extrêmement dure incarnée par l’ICE, dont l’expansion des détentions, les milliers de déportations et des décès en centres de rétention ont illustré jusqu’où un État peut instrumentaliser la violence bureaucratique pour stigmatiser et exclure des populations entières, au point que des personnes qui ne sont même pas concernées par ces politiques migratoires en paient le prix de leur vie.

Malgré des contextes différents, un schéma commun se dessine : désignation de minorités comme menace existentielle, amplification médiatique au nom de l’audience, puis banalisation progressive d’idées autrefois marginales. À cela s’ajoute une stratégie d’érosion institutionnelle graduelle : remise en cause de contre-pouvoirs, instrumentalisation du droit, durcissement sécuritaire présenté comme réponse à un chaos qu’on contribue soi-même à alimenter.

L’illusion du « vote protestataire »

Le vote d’extrême droite est souvent réduit à un simple réflexe protestataire des classes populaires frappées par la précarité. Cette lecture est partielle. En réalité, l’électorat est socialement composite : aux côtés des employés et ouvriers figurent les indépendants, les catégories intermédiaires et les retraités. Il ne s’agit pas d’un vote exclusivement « des perdants », mais d’une coalition hétérogène structurée par des logiques identitaires autant que sociales.

Par ailleurs, l’examen des votes parlementaires met en évidence un décalage entre discours et actions : les positions adoptées convergent rarement avec la défense des catégories les plus précaires, malgré un récit centré sur le pouvoir d’achat et la protection. Loin d’être un vote protestataire, le vote RN est ainsi avant tout un vote raciste.

L’antifascisme aujourd’hui

L’antifascisme désigne historiquement une posture de défense des principes démocratiques face à des mouvements qui les contestent. Les groupes antifascistes ne sont pas apparus par goût de l’affrontement. Ils se sont constitués face à des violences réelles pour protéger minorités, militants et syndicats. Les réduire à une posture agressive tout en minimisant les violences d’extrême droite revient à inverser causes et conséquences.

Être antifasciste relève d’un principe politique élémentaire : défendre l’égalité des droits et refuser la hiérarchisation des êtres humains selon leur origine, leur religion, leur genre ou leur orientation sexuelle. Dans cette perspective, l’antifascisme ne vise pas à interdire le débat, mais à tracer une limite claire là où commencent les appels à la haine et la légitimation de la violence politique.

L’histoire rappelle une évidence : la Résistance française s’est constituée face à un régime fasciste ; aux États-Unis, des mouvements antifascistes et antiracistes ont affronté le Ku Klux Klan et la ségrégation. Ces luttes répondaient à des violences concrètes.

L’antifascisme s’inscrit dans une tradition de défense des libertés. Qualifier les antifascistes de « nouveaux fascistes » relève d’une inversion des rôles qui en dit long sur brouillage actuel des repères. Selon Naomi Shulman :

« Les gens gentils ont fait les meilleurs nazis. Ma mère a grandi à leurs côtés. Ils s’entendaient bien, refusaient de faire des vagues, détournaient le regard quand les choses tournaient mal et se concentraient sur des choses plus heureuses que la « politique ». Des gens adorables qui tournaient la tête lorsque leurs voisins étaient emmenés. Vous savez qui n’étaient pas des gens gentils ? Les résistants. »

Résister

Si la normalisation est progressive, la réponse ne peut être seulement émotionnelle : elle doit être organisée. Le paysage médiatique joue un rôle central dans la banalisation. Soutenir des médias indépendants, capables d’enquêter sans dépendre de logiques d’audience ou d’intérêts propriétaires, constitue un acte concret. À l’inverse, refuser les mises en scène médiatiques qui placent sur le même plan l’égalité des droits et des discours discriminatoires.

La lutte contre les idéologies de haine ne se joue pas uniquement sur les plateaux. Elle passe par l’éducation populaire, la compréhension des mécanismes de désinformation et la formation à l’esprit critique. Des guides pédagogiques, comme celui d’Amnesty International destiné notamment aux adolescent·es, offrent des outils concrets pour comprendre et contrer les discours toxiques en ligne. Le contre-discours en ligne est décisif : signaler les contenus haineux, produire des analyses accessibles, occuper l’espace numérique laissé aux récits simplificateurs.

Aussi, soutenir les associations qui défendent les victimes de racisme, de violences sexistes ou de discriminations transforme l’indignation en action.

Enfin, préserver la mémoire. Elle empêche la réécriture des faits et l’inversion des responsabilités. Résister ne signifie pas vivre dans l’affrontement permanent ; cela signifie refuser que l’habituation à l’inacceptable devienne la norme. Car ce que Hannah Arendt appelait la « banalité du mal » commence lorsque l’inacceptable cesse d’être interrogé et s’installe dans l’ordinaire.

– Elena Meilune

Photo de couverture : défilé néonazi du 9 mai 2025 – capture d’écran vidéo CLPRESS

The post Comment se construisent les trajectoires néofascistes first appeared on Mr Mondialisation.