Journalist in Paris. In 2022, I published two books : "L'Emprise" et « Guerres cachées » (Éditions Seuil). @endeweld@piaille.fr

The Big Picture

Publié le 27.02.2026 à 10:37

Quand Epstein, Andrew et Barak chassaient les millions à l'international

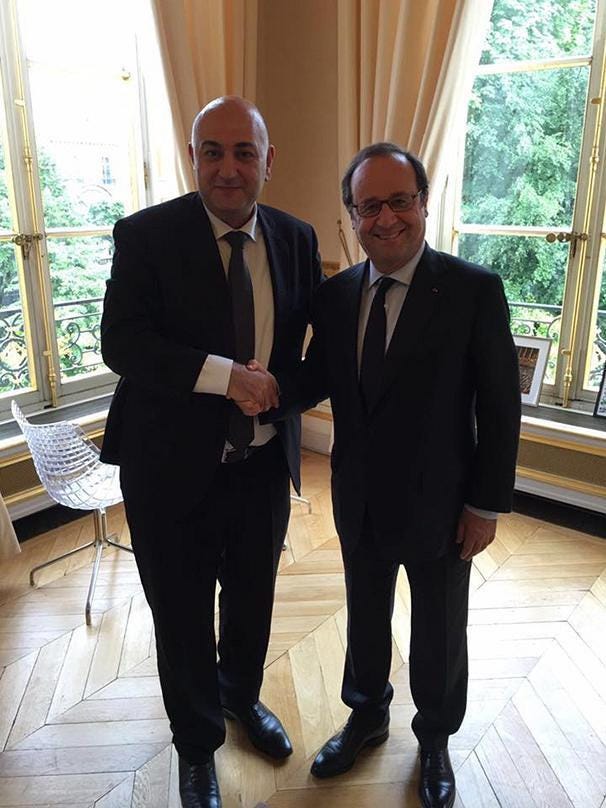

C’est un document précieux : une conversation enregistrée début 2013 entre Jeffrey Epstein, Ehud Barak, l’ancien Premier ministre israélien, et Larry Summers, l’ancien secrétaire d’État au Trésor américain et ex-président de l’université d’Harvard. L’enregistrement de près de 3h30 – manifestement réalisé par Jeffrey Epstein lui-même – a été rendu public fin janvier par la justice américaine parmi les nombreux « Epstein files » . Ce document permet une plongée inédite dans l’intimité de travail d’une élite globalisée sans cesse en voyages et qui passe une bonne partie de son temps en avion. « Passer la plupart de mon temps hors du pays ne me pose aucun problème », confie Ehud Barak à ses amis.

Les trois hommes partagent un repas dans un lieu indéterminé – a priori dans l’une des résidences de Jeffrey Epstein – quelques semaines avant le départ d’Ehud Barak du gouvernement israélien à la mi-mars 2013. L’ancien Premier ministre israélien travailliste est alors ministre de la Défense d’un gouvernement de coalition dirigé par Benjamin Netanyahou. Fin 2012, il a déjà annoncé publiquement l’intention de mettre fin à sa carrière politique. Et c’est tout l’intérêt d’écouter en intégralité l’enregistrement. Avec Larry Summers (qui vient de démissionner de son poste d’enseignant à Harvard) et Jeffrey Epstein, Ehud Barak n’échange pas uniquement sur la situation politique et internationale, il évoque aussi longuement son avenir – il rappelle avoir 71 ans – et ses projets dans le monde des consultants internationaux, du conseil aux États et des jetons de présence dans les conseils d’administration des grandes multinationales ou des start-up de la tech.

Polémique en Israël, attaques de Netanyahou

Dans la presse israélienne, un court extrait de cet enregistrement a suscité la polémique : lorsque Barak explique à Summers qu’il lui apparaît nécessaire de « contrôler la qualité » de l’immigration en Israël. Les «pères fondateurs» d’Israël «prenaient tout ce qui se présentait», et notamment les «vagues en provenance d’Afrique du Nord, des pays arabes ou d’ailleurs», assure-t-il. «Aujourd’hui, nous pouvons être plus sélectifs». Sa méthode ? «Ouvrir la voie à une conversion massive au judaïsme», propose Barak. Il s’agit donc d’assouplir les règles de conversion en «cassant le monopole du rabbinat orthodoxe », notamment sur le «mariage», les «funérailles» et la «définition d’un juif». L’ex-premier ministre fait le pari qu’avec un état d’esprit «beaucoup plus ouvert», Israël pourrait «facilement accueillir un million» de personnes en plus. «C’est un pays prospère, beaucoup vont postuler ». Ehud Barak fait référence à la vague d’immigration en provenance de l’ancienne Union soviétique dans les années 1980 et au début des années 1990. «Ce million de Russes a radicalement changé Israël», assure Barak. «Je disais souvent à Poutine : “Ce qu’il nous faut, c’est juste un million de plus”. [...] Beaucoup de jeunes filles viendraient, grandes, minces.»

Benjamin Netanyahou s’est immédiatement emparé de cette « révélation stupéfiante » pour critiquer Ehud Barak, cette ancienne figure de la gauche israélienne qui ne cache plus son envie ces derniers mois de revenir dans l’arène politique. «Lorsque la gauche et son messie Ehud Barak ne parviennent pas à remporter les élections, ils essaient de remplacer le peuple », a réagi Netanyahou. Sur X, l’actuel Premier ministre s’est servi de la relation étroite entre Barak et Epstein pour dire que cela prouvait que ce dernier ne travaillait pas pour Israël.

En novembre dernier, quand avaient été dévoilés des échanges entre Steve Bannon et Jeffrey Epstein qui affirmait soutenir un retour en politique du travailliste, Netanyahou avait étrangement répliqué sur X en publiant sans faire un commentaire un article du magazine américain Jacobin, dans lequel était pourtant évoqué une éventuelle collaboration de Jeffrey Epstein avec les services israéliens : « Il est grand temps de s'interroger sur les liens de ce milliardaire pédocriminel avec Israël », écrit en effet la publication américaine :

Cet échange sur l’immigration en Israël n’est qu’une petite partie de l’enregistrement, que j’ai écouté en intégralité. Bien d’autres éléments importants s’y trouvent qui permettent de mieux cerner le rôle du pédocriminel Epstein auprès de l’ancien Premier ministre israélien comme auprès d’autres grandes figures de la politique et de l’économie mondiale.

« Cela ne peut justifier notre faillite »

La conversation commence ainsi par l’analyse de la personnalité du président Obama, qui venait de commencer son second mandat à la Maison-Blanche. À ce moment là du repas, Jeffrey Epstein reste relativement silencieux, et préfère écouter (et enregistrer) ses convives discourir sur les grands de ce monde. « Obama m’a impressionné », confie Ehud Barak. Selon lui, le président américain est une personne qui fonctionne d’une manière particulièrement « autonome », contrairement à bien d’autres leaders qui cherchent avant tout l’assentiment de leur entourage ou de leur public. « Une force », ajoute-t-il, en précisant qu’Obama est aussi « extrêmement cérébral ». L’Israélien compare un tel fonctionnement avec un ex-président américain que les trois convives connaissent bien : « Je n’ai pas vu chez lui ce que nous connaissons chez Bill Clinton ». Ce dernier « voulait juste de l’amour », abonde Larry Summers, qui rappelle au passage qu’à l’inverse, Obama avait été surnommé durant ses campagnes le « Jésus Noir ».

Pour un prédateur qui cherche la compagnie des puissants, ces témoignages sont précieux. À l’origine, Jeffrey Epstein rencontre le président Clinton en 1993 ; il vient d’être élu quelques mois plus tôt. C’est en tout cas ce qu’affirme devant la justice américaine Ghislaine Maxwell, compagne d’Epstein à l’époque de la rencontre, qui se serait chargée des présentations. Très vite, les Epstein-Maxwell deviennent des habitués de la Maison-Blanche, où ils se rendent au moins 17 fois selon les registres officiels entre 1993 et 1995. Plus tard, Epstein finance la fondation caritative de l’ex-président. Selon les médias américains, Bill Clinton apparaîtrait 26 fois comme passager de l’avion d’Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, entre son départ de la Maison-Blanche en 2001 et les derniers échanges connus entre les deux hommes en 2003. Sur ces éléments, Bill et Hillary Clinton sont entendus depuis hier par la commission d’enquête du Congrès américain portant sur l’affaire Epstein.

La conversation continue ensuite sur les enjeux géopolitiques du moment. L’Iran et son programme nucléaire, qui permettrait avant tout d’assurer « la continuité » du régime selon Ehud Barak, les besoins économiques des voisins d’Israël : les Égyptiens, mais également les Émiratis et les Saoudiens. « Je pense qu’il faut lancer une initiative américaine pour créer un système de sécurité régionale fondé sur l’Amérique, l’Europe, les pays modérés et Israël », explique alors celui qui est encore ministre de la Défense pour quelques jours. On comprend grâce à cet échange qu’un leader israélien comme Ehud Barak réfléchit dès cette époque aux futurs « accords d’Abraham » (signés en 2020) qui lient enjeux économiques, sécuritaires et diplomatiques entre les États signataires dans le cadre d’une normalisation de leurs relations avec Israël.

Les « leaders modérés et sunnites » du Moyen-Orient, « les monarques et les émirs », rappelle Barak, « ne s’intéressent pas aux Palestiniens », mais doivent gérer « les peuples dans leurs rues ». « Les gens sentent qu’on ne peut rien leur donner. C’est vrai. Pour les Palestiniens, on ne peut rien leur donner. Mais dès lors qu’on met dans l’équation le monde arabe modéré, ça s’arrêtera », ajoute-t-il. Ehud Barak semble ensuite se désoler de ce qu’il appelle ironiquement le « succès de Bibi », le fait d’avoir « réussi à convaincre » l’opinion publique israélienne « que nous avions fait notre part, que nous avions essayé », laissant à Yasser Arafat l’entière responsabilité de l’échec des négociations entre Israéliens et Palestiniens, « ce qui n’est pas vrai », ajoute l’ancien Premier ministre. Si Américains et Européens ont « fait des erreurs » et qu’Arafat est aussi « responsable », « Cela ne peut justifier notre… comment dire… notre faillite ».

« Je cherche à faire plus d’argent »

Après ces propos, Summers questionne Barak sur ses expériences dans le secteur privé. C’est alors que l’ancien Premier ministre israélien lâche : « Je cherche à trouver des façons de faire plus d’argent ». Tout en ayant le souci de se lancer dans des activités de conseil qui ne l’empêcheraient pas de revenir un jour à la politique. Summers acquiesce et ajoute qu’il est encore plus difficile de trouver des domaines qui suscitent suffisamment d’« adrénaline ». Les trois amis passent alors en revue les États en recherche de conseils de haut niveau, notamment financiers. Epstein explique qu’il est nécessaire de parler aux dirigeants de « l’industrie », de « sécurité alimentaire » et des « ressources naturelles » pour les intéresser.

À ce stade de la discussion, le financier intervient davantage, multipliant les conseils à Ehud Barak, presque comme un coach. C’est alors que l’ancien Premier ministre israélien explique avoir déjà constitué par le passé un « groupe de consultations » avec l’Union Européenne et le diplomate norvégien Terje Rød-Larsen, l’un des architectes des accords d’Oslo, « pour donner des conseils stratégiques sur la macro-économie, la finance, la sécurité, et les relations internationales ». La valeur ajoutée de ce genre de conseils aux États est d’abord de faciliter les contacts avec les grandes puissances, de mettre à disposition les carnets d’adresse des uns et des autres auprès des dirigeants de pays étant loin d’avoir la capacité diplomatique de s’imposer dans les cénacles de la globalisation.

Dix ans auparavant, Nazarbaïev, qui dirige alors d’une main de fer le Kazakhstan, est ainsi venu solliciter Barak au sujet d’une enquête américaine visant son pays. Plus loin, l’israélien évoque également ses liens avec l’autocrate azerbaïdjanais Ilham Aliyev : « son père était le chef du parti communiste et le représentant du KGB », remarque-t-il. Et d’ajouter : « Nous devons avoir de bons contacts partout dans le monde. Quand j’ai pris les Mongols, ils m’ont demandé s’ils pouvaient parler à Poutine. C’est important pour eux parce qu’il y a beaucoup d’antagonismes » avec la Russie. L’ancien Premier ministre rappelle également à ses interlocuteurs que l’expérience d’Israël dans la « réutilisation de l’eau » et son « efficacité à utiliser l’eau » est un atout pour approcher les dirigeants. Et de se féliciter : « Nous avons l’agriculture la plus sophistiquée de la Terre ».

Plusieurs pays africains sont cités comme des cibles à prospecter : l’Afrique du Sud, la République Démocratique du Congo, ou l’Angola, trois pays riches en ressources naturelles. Mais Epstein fait état de son scepticisme quant au continent africain qui manque « d’infrastructures », et où tout travail serait « très difficile ». On sent chez lui un mépris à l’égard de ces pays, qui n’est pas sans rappeler ses remarques racistes présentes dans de nombreux mails aujourd’hui dévoilés.

Promouvoir l’industrie de défense israélienne

Lui préfère évoquer le Kazakhstan, où il se rend régulièrement comme l’attestent également les Epstein files. Ce pays issu de l’ex-giron soviétique représente, selon lui « 80 milliards de dollars de richesse souveraine » et a l’avantage de vouloir « faire partie du monde occidental » et être « intégré au système financier ». Les Kazakhstanais souhaitent donc recevoir de « bons conseils » en toute « discrétion ». À cette époque, Washington cherche en effet à diminuer l’influence de Moscou dans toute cette région de l’Asie centrale. En Amérique du Sud, Epstein estime que « c’est le moment du Venezuela » : « Vous savez, Chavez va mourir bientôt. Je connais plein de gars dans le pétrole là-bas. Ce sont des réserves prouvées monstrueuses. Il y a beaucoup à faire. Une fois que Chavez sera parti, ça sera aussi le cas du système financier (…) Mais ils n’ont pas d’économie. »

À l’écoute de cet enregistrement, on comprend que Barak et Epstein envisagent de collaborer sur l’activité de conseil aux États. Et justement, dès avril 2013, Ehud Barak tout juste sorti du gouvernement israélien, se rend en Mongolie pour conseiller le pouvoir local. L'objectif principal de cette rencontre est de promouvoir l'implantation de l'industrie de défense israélienne sur le marché mongol, tout en recherchant des opportunités commerciales pour les clients de son cabinet de conseil. Au cours de sa visite, l’ancien Premier ministre israélien a visité le Centre d'entraînement des forces d'opérations spéciales près d'Oulan-Bator. Jeffrey Epstein, bien qu'absent physiquement, a joué un rôle déterminant dans la coordination des événements en coulisses, comme de nombreux mails dévoilés dès septembre 2025 par les journalistes de Drop Site News le montrent. Pour la Mongolie, en plus d’Epstein, Ehud Barak travaille aussi avec le diplomate norvégien Terje Rød-Larsen, Larry Summers et Kevin Rudd, l’ancien Premier ministre australien.

Durant sa visite, Ehud Barak envoie aussi un mail à l’oligarque russo-israélien Viktor Vekselberg, lui demandant de s’entretenir d’urgence avec lui par téléphone. Dans les jours précédant son voyage, Barak avait négocié un contrat de conseil pour développer les secteurs de l’énergie, des mines et d’autres opportunités industrielles pour le conglomérat Renova Group de Vekselberg. Le 28 avril, Barak écrit à Vekselberg : « Je suis en Mongolie. J’ai déjà rencontré la plupart des dirigeants, du président jusqu’aux échelons inférieurs, ainsi que plusieurs hommes d’affaires… J’ai une idée qui pourrait s’avérer utile. »

Cette activité de conseil aux États ne permet pas uniquement à Ehud Barak de faire fructifier son business et celui de ses amis. Quatre ans plus tard, tous ces voyages-discussions ont permis la signature d’un accord de sécurité entre Mongolie et Israël, jetant les bases d’une coopération dans le domaine des services d'urgence avec, en prime, l'intégration de technologies israéliennes de pointe au sein des services d'urgence mongols.

Cet accès privilégié aux plus hautes autorités d’États permet de « faire beaucoup d’argent », assure Barak à Summers et Epstein. De son côté, l’ancien président d’Harvard, économiste de formation, explique qu’il a développé une activité de conseils auprès de fonds de haute technologie. Après une heure et demi de discussion, Summers prend congé de ses deux amis : « Je l’aime beaucoup. C’est un homme sophistiqué, confie Barak à son hôte. Qu’est-ce que tu en penses ? Il a l’appétit d’y aller ? ».

« Cette personne me doit une faveur »

Désormais, la discussion entre lui et Epstein se porte exclusivement sur la meilleure manière pour l’ancien Premier ministre de faire beaucoup d’argent en peu de temps. « Vous allez faire beaucoup d’argent. Vous allez faire beaucoup d’argent. Vraiment beaucoup (…) la question est de savoir à quel endroit vous le ferez », assure Epstein. Pour aider Barak, le financier n’hésite pas évoquer ses amis milliardaires comme l’Américain Tom Pritzker ou le Britannique Ian Osborne, qui semble conseiller Samsung pour 3 millions d’euros. Epstein demande alors à Barak de faire son « bilan personnel en termes de compétences ». Non sans une dose de paternalisme, Epstein semble doué pour « manager » les leaders politiques du type d’Ehud Barak : « Quels sont vos véritables atouts ? Quel est votre point faible ? L’un de vos points faibles est votre âge : 71 ans. Vous ne pouvez donc pas vous permettre d’être dans un secteur qui met vingt ans à être rentable (…) Nous devons générer des profits dans les trois prochaines années.»

Selon les dires d’Epstein, Pritzker conseille à Barak d’établir une liste des gens qui lui sont redevables dans son parcours : « Il a dit qu’il voulait vraiment que tu fasses cette liste : “Cette personne me doit une faveur. Cette personne me doit la vie. Cette personne me doit son travail. Cette personne me doit quelque chose” ». De son côté, Osborne y va aussi de ses conseils par l’intermédiaire de son ami Epstein : « Il a dit qu’il y avait une société qui s’appelait Lookout. Il a dit qu’il t’en avait parlé. Il pense qu’ils te paieront quelques millions de dollars pour siéger au conseil d’administration.»

Epstein propose ensuite à Barak de lui faire rencontrer Peter Thiel, fondateur de Palantir, une société spécialisée dans la data et qui travaille déjà pour une partie des services de renseignement américain : « Peter Thiel est l’un des meilleurs. Je ne l’ai jamais rencontré. Il va venir la semaine prochaine », explique alors le financier qui investira dans les années suivantes 40 millions de dollars dans une firme de capital-risque co-fondée par Thiel comme l’a révélé le New York Times en juin dernier. Dans ce domaine stratégique du financement des nouvelles entreprises de la tech, Epstein conseille également à Barak de rencontrer les fondateurs d’Andreessen Horowitz (connu sous le numéronyme a16z), l’un des fonds de capital risque les plus stratégiques de la Silicon Valley, qui « paient Larry des millions d’euros par an ».

Ces conseils semblent avoir été suivis à la lettre : en 2018, Ehud Barak co-fonde, avec des fonds apportés par a16z, la société Toka, connue pour proposer des solutions cyber offensives auprès des États, notamment Israël (à ce sujet, lire notamment cet article de Haaretz : « This ‘Dystopian’ Cyber Firm Could Have Saved Mossad Assassins From Exposure »). Sous la houlette de l’administration Trump, le fonds a16z a également participé à la prise de contrôle de la filiale américaine de TikTok, le réseau social chinois.

« Tony Blair touche 5 millions de JP Morgan »

Autre piste pour Ehud Barak et son « avenir » : celui-ci fait état à son ami Epstein de discussions qu’il a entamées ces derniers mois avec une banque suisse sans la nommer. Comme je l’ai déjà rappelé, le système bancaire suisse dans son ensemble est alors dans le viseur des autorités judiciaires américaines qui multiplie les enquêtes contre des établissements financiers sur des soupçons d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. « Ils ne veulent pas travailler avec les Américains », confie Barak à Epstein mais il ne lui donne pas d’autres éléments sur l’identité de la banque. « Toutes les grandes banques suisses de ce type ont fait l’objet d’enquêtes. La question est donc de savoir si elles ne le sont plus, expose Jeffrey Epstein. La question à poser aux banques est la suivante : avez-vous déjà traité avec des Américains ? Si elles ont traité avec des Américains par le passé, elles font l’objet d’une enquête. Toute personne ayant eu affaire à un Américain fait l’objet d’une enquête ». Le financier et pédocriminel américain est d’autant plus conscient de ces enjeux qu’il entre en négociation à cette époque auprès du groupe bancaire Edmond de Rothschild présent à Genève pour proposer ses propres conseils.

De son côté, Ehud Barak commencera à travailler à l’été 2013 pour le groupe zurichois Julius Baer. On ne sait pas si les conseils de Jeffrey Epstein ont porté ses fruits : « Il est important que la première offre soit élevée. Supposons donc qu’ils proposent 3 millions de dollars. Tony [Blair, ndlr] touche 5 millions de JP Morgan. JP Morgan est une structure bien plus importante, la plus importante. On sait donc que l’offre ne dépassera pas cinq millions. Le montant se situera donc entre un et quatre millions. Entre un et quatre millions. Voilà le chiffre réel. Si l’on croit que vous avez de nombreuses autres options, je pense que l’offre sera différente (…) Voilà le vrai chiffre. Donc, s’ils pensent que vous avez beaucoup d’autres options, je pense qu’ils vous proposeront un million et demi, voire deux, pour commencer, et on négociera ».

Concernant Tony Blair, Ehud Barak semble avoir d’autres informations sur son activité de conseil aux États : « Je crois que Tony Blair, par exemple, reçoit probablement 11 millions par an du gouvernement kazakhstanais juste pour les conseiller ». Mais Epstein le coupe et assure que « Tony reverse une partie de l’argent à quelqu’un d’autre parce que j’entends parler de sommes astronomiques versées à Tony » et le financier ne croit pas qu’il récupère pour lui toutes ces sommes : « Tony ne gagne pas 30 millions de dollars par an ».

« J’ai une très bonne relation avec Poutine »

La discussion se termine sur la capacité d’Ehud Barak à ouvrir les bonnes portes pour ses futurs clients, et notamment auprès des chefs d’État. Il explique alors à son ami Epstein qu’il peut avoir un accès direct au maître du Kremlin : « J'ai une très bonne relation avec Poutine (…) Je peux l’aborder et lui parler d’une manière que peu de gens, je crois, osent ou se sentent libres de faire. Je le trouve toujours réceptif, très chaleureux (…) Je lui dis la vérité à son sujet et je lui parle très franchement (…) Il écoute très attentivement, il respecte cette façon de parler franchement ». Ehud Barak explique ensuite à son ami qu’il peut très facilement proposer de dîner avec Poutine. Comme le dit Epstein, cette ressource rare sur le marché du conseil s’appelle pudiquement « l’accès aux États ». À coups de millions donc…

Toujours le mélange des genres, de la raison d’État au service d’intérêts privés, avec un autre ami d’Epstein, l’ex-prince Andrew. Entre 2001 et 2011, cette figure de la monarchie britannique a assuré le rôle de représentant spécial du commerce extérieur du Royaume en président l’UK trade & investment. Dans le cadre de ses fonctions, Andrew a franchi à plusieurs reprises les lignes rouges. C’est sur celles-ci que la justice britannique a décidé d’arrêter l’ex-prince Andrew le jour de son anniversaire, le 19 février dernier, pour l’interroger. En effet, plusieurs mails dévoilés dans les Epstein files montrent que ce dernier a transmis de nombreux éléments confidentiels de l’État britannique sur le commerce extérieur à Epstein. De son côté, l’ancien ministre Peter Mandelson, figure du parti du New Labour, et autre grand ami d’Epstein, a également été arrêté pour avoir divulgué des éléments confidentiels à Epstein.

Outre-manche, l’affaire prend donc une tournure particulière : la justice et la presse soupçonnent clairement les agissements passés du financier et du pédocriminel comme des actes de compromission de la sécurité nationale. Et tout complice pourrait être accusé de haute trahison. En attendant, le scandale ébranle le gouvernement de Keir Starmer, qui démissionne son chef de cabinet pour tenter l’extinction.

Les visites d’Andrew à Kadhafi, Nazarbaïev et Aliyev

Sur le volet financier de l’affaire, les alertes ont pourtant été nombreuses concernant l’ex-prince Andrew, comme le rappelle l’historien Andrew Lownie spécialiste de la famille royale, et auteur d’un ouvrage choc publié l’été dernier. En septembre 2007, la propriété de Sunninghill, offert à l’origine par la reine Elisabeth II à son fils, a été vendue pour 15 millions de livres (alors que le bien avait été mis en vente à 12 millions) à un magnat du pétrole du Kazakhstan qui n’est autre que le gendre de l’autocrate Nazarbaïev. Un an plus tard, Andrew fréquente un trafiquant d’armes libyen déjà condamné, Tarek Kaituni, alors qu’il est encore le représentant du Royaume pour le commerce extérieur. Ces habitudes à l’étranger interrogent Andrew Lownie : « Pourquoi tant de visites privées au Kazakhstan ? Le cadeau d’une maison d’un million de livres sterling à Abu Dhabi cadrait-il vraiment avec ses activités de promotion du commerce britannique ? L’achat de Sunninghill Park à un prix gonflé par un acheteur étranger lui avait-il imposé une quelconque contrepartie ? »

Autre objet de polémiques : durant cette période, le prince rend également régulièrement visite à Mouammar Kadhafi et son fils Saïf al-Islam (à trois reprises entre 2008 et 2009), qui a fait ses études à Londres et qui est également un très proche de Peter Mandelson. En juin 2009, Andrew a également dépensé 60 000 livres sterling de fonds publics pour affréter un jet privé de 15 places afin de se rendre en Azerbaïdjan et y voir son ami Ilham Aliyev, l’homme fort du pays, qu’il a rencontré douze fois jusqu’à aujourd’hui.

Dans les Epstein Files, les journalistes de la chaîne publique Channel 4 ont enfin découvert qu’Epstein avait demandé en 2010 à son ami Andrew de lui organiser un rendez-vous avec Mouammar Kadhafi, un projet resté finalement lettre morte. En février 2011, ses liens avec le régime libyen avaient contraint le prince Andrew à démissionner de son poste de représentant spécial pour le commerce extérieur. À l’époque, Stephen Day, l’ancien ambassadeur britannique en Tunisie, avait écrit pour demander le licenciement d’Andrew du fait de ses relations avec des hommes d’affaires louches, « portant gravement atteinte aux intérêts politiques, diplomatiques et commerciaux de la Grande-Bretagne et de la famille royale ».

« Les secrets les plus intimes d’Andrew vendus »

Au Kazakhstan, Andrew a ainsi été invité à de nombreuses reprises par Nazarbaïev et son gendre à rencontrer des « filles mises à disposition », selon Andrew Lownie, dans des maisons privées et des boîtes de nuit. Dès septembre 2019, la presse britannique faisait état des craintes des services du renseignement du Royaume sur la possibilité que la Russie ait pu obtenir des kompromats dans le cadre de l’affaire Epstein. De son côté, Lownie cite le journaliste Ian Halperin. Selon lui, « les secrets les plus intimes d’Andrew ont été vendus à plusieurs agences étrangères, notamment les services israéliens, saoudiens et libyens sous Mouammar Kadhafi ».

Aujourd’hui, l’ampleur prise par l’affaire Epstein, avec les documents révélés par la justice américaine, ébranle jusqu’aux cénacles de la globalisation. Dans le cadre du forum économique financier mondial, Jeffrey Epstein a en effet fait jouer « ses accès » pour faire rencontrer de nombreux dirigeants entre eux, au point d’être surnommé « le concierge de Davos », comme le révèle Bloomberg. Et ce n’est pas moins que l’actuel président de Davos, l’ex-ministre des Affaires étrangères norvégien, Børge Brende, qui a dû démissionner hier, pour tenter d’arrêter les révélations ? Avec Epstein, l’establishment globalisé est touché au cœur.

Sur l’arrestation d’Andrew et l’affaire Epstein, vous pouvez visionner mon passage sur la chaîne France Info de la semaine dernière, dans le cadre de l’émission Sur le terrain présentée par Loïc de la Mornais.

À écouter, l’enregistrement de 3h30 entre Ehud Barak, Larry Summers et Jeffrey Epstein (Si vous avez des difficultés pour l’écouter, utilisez YouTube) :

Publié le 22.02.2026 à 19:50

Between Paris and Geneva, the many faces of Jeffrey Epstein

A meeting which the CEO of Hermès Axel Dumas must regret, and which his company would prefer if most people forgot. At the end of March 2013, the leader of this flagship French luxury brand greeted Jeffrey Epstein, accompanied by Woody Allen, at the Hermès workshop in Pantin (Seine-Saint-Denis). Among the millions of documents released publicly by the US Department of Justice over the past few weeks are several photos documenting the meeting in emails sent on March 28th and 29th, 2013. In them, we see three smiling men. Bali Barret, the deputy artistic director of the company’s women’s line was also present at this exclusive visit.

The meeting came five years after Epstein’s conviction for soliciting an underage prostitute, and a sentence of 18 months in prison. Ever since 2008, the businessman with the powerful friends was a registered sex offender. That didn’t seem to bother his friend Woody Allen at all, or to give Dumas much pause in hosting the two men.

Anne Méaux, the head of Image 7, handles communications for Hermès and its CEO Dumas. I contacted her for an explanation of Dumas’ presence in the Epstein files. At first, she told me that “Jeffrey Epstein tried several times to get in touch with Hermès’ [CEO],” but that he’d “declined two invitations.”

A Parisian escapade with Woody Allen

It wasn’t until I told her that there are photos which show a meeting between the two men that Méaux confirmed the visit at the Hermès atelier, while still trying to minimize it. She explained that the visit was initially supposed to be for Woody Allen, and that Dumas “didn’t know” that Epstein would be accompanying his friend.

In a November 21st, 2013 email from Epstein, we learn that it was Allen’s wife Soon-Yi Previn who organized the visit.

During this Parisian escapade, Epstein spent a good deal of time with Allen and his family, going as far as to leave his jet at their disposition on the 30th of March for a trip to a second destination.

Did he use these friends to get a meeting with the CEO of Hermès? Was Dumas a target? The visit to the workshop by the pedophile was anything but accidental. Since February 2013, Epstein had been trying to meet with Dumas in Paris.

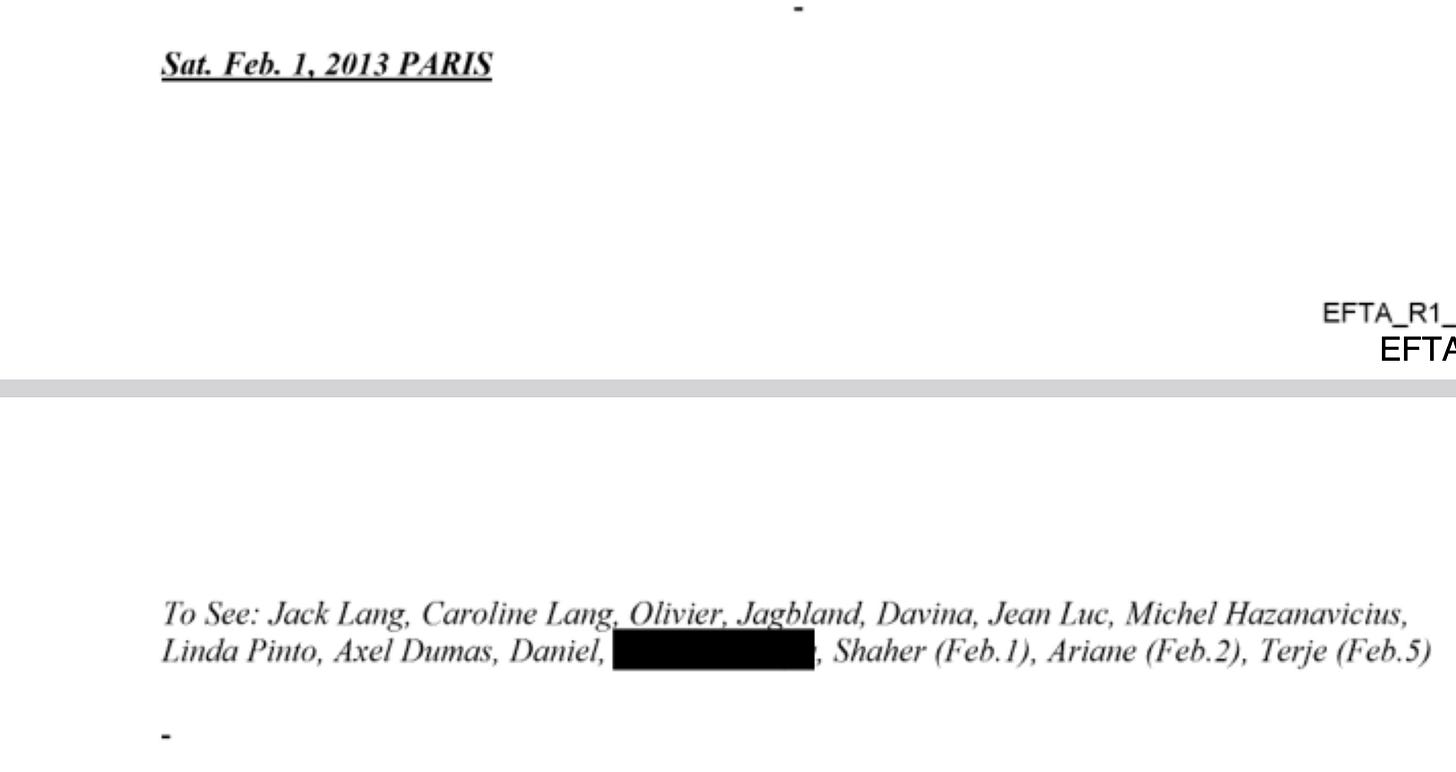

A memo written by Epstein’s assistant from February, 2013 makes that clear by listing Dumas among a list of his close friends and associates in Paris titled “To See.” Among the names: Jack Lang and his daughter Caroline, as well as Daniel [Siad] and Jean-Luc [Brunel].

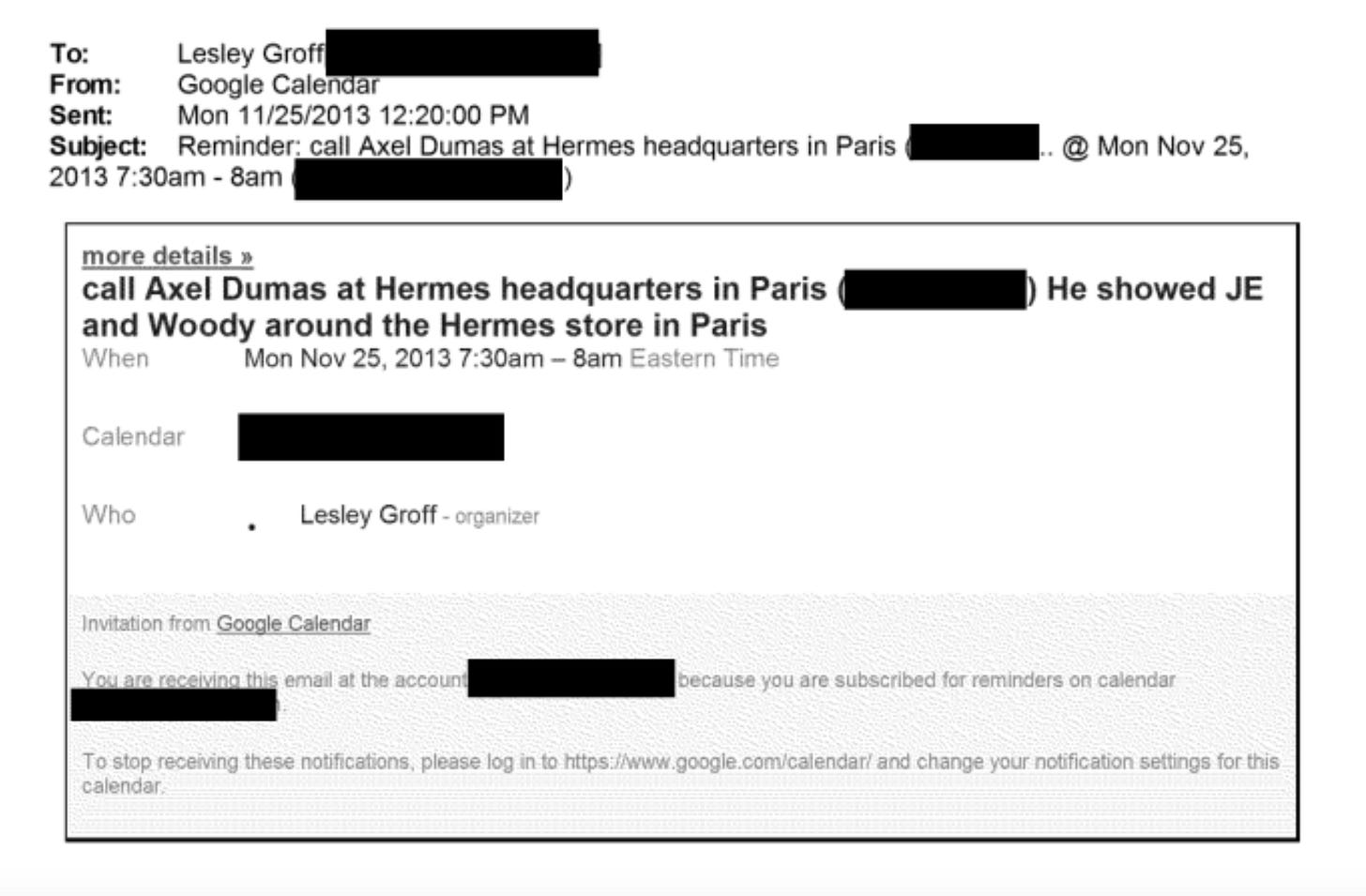

On the 20th of November, 2013, Epstein finally had the chance to meet Dumas in Paris during a performance by the artist and actress Tilda Swinton at the City of Paris Fashion Museum. Among the beautiful people, these sorts of encounters are common. The very next day, Epstein contacted Dumas’ secretary. Dumas, by way of his assistant, replied that he couldn’t meet Epstein soon because of his busy calendar. A call was clearly scheduled for four days later, as well as a visit at a Hermès store with Woody Allen (see the email below).

“I spoke with Elodie in Mr. Dumas’ office,” Epstein’s assistant wrote to Epstein. “She will look over his schedule and get back to me later in the week re a time to speak for a moment.” Already, these elements call into question the idea that Dumas firmly declined all of Epstein’s invitations.

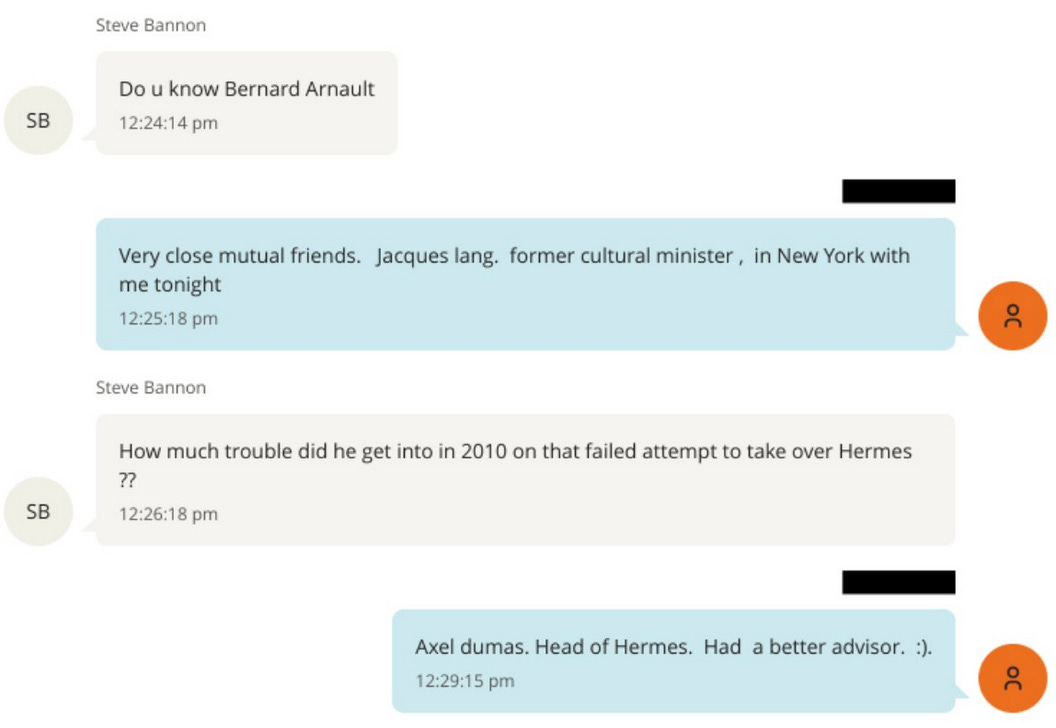

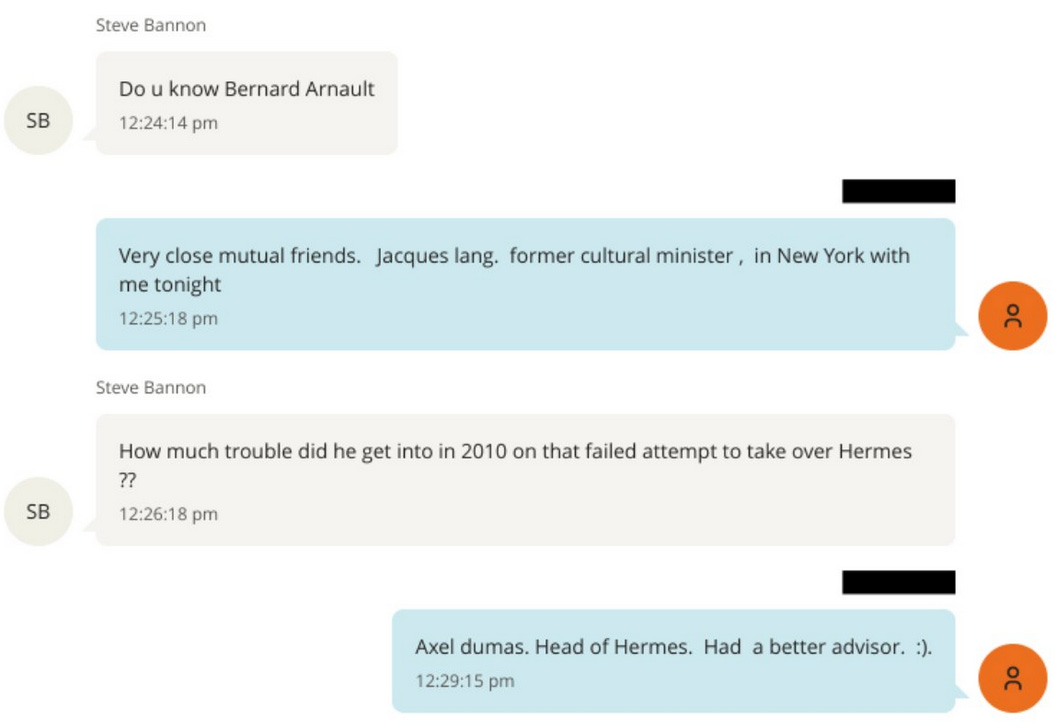

A discussion years later between Epstein and Steve Bannon, the guru of the American Far Right, raised even more questions. On July 16th, 2018, Bannon asked Epstein if he knew Bernard Arnault, the owner of Hermès’ competitor LVMH. Epstein replies that he has “very close mutual friends” with Arnault, pointing to Jack Lang in particular. Though he doesn’t mention it in his texts, Epstein was also close with Jean-Yves Le Fur, who’s cited in his famous little black book. Le Fur was the owner of the Le Montana nightclub next to Café de Flore in Saint-Germain-des-Prés, which Epstein frequented.

A producer and a publisher (he founded DS, Numéro, and was also owner of Lui for awhile), Le Fur was a person to know in the Paris fashion world and associated with Arnault. Bannon’s isn’t interested in the social niceties of the Parisian fashion world though. Instead he asks about Bernard Arnault’s 2010 attempt to take control of Hermès and what troubles he faced there.

“Axel Dumas. Head of Hermes. Had a better advisor. :),” Epstein responded ambiguously.

A dinner at Ariane de Rothschild

Today, worries at Hermès are focused on plans for a dinner found in messages between Epstein and his very good French friend Ariane de Rothschild from January 2014. De Rothschild, the head of the financial firm Edmond de Rothschild based in Geneva, was also close to Axel Dumas.

On January 22, 2014, Epstein’s assistant contacted Dumas’ secretary again to tell him about an impending visit to Paris by Epstein, and proposed a meeting between the three of them with Ariane de Rothschild. Two days later, Dumas’ assistant replied that he’d “be delighted” to meet Epstein and their mutual friend. Far from declining the invitation, she proposed that they meet at 5:30 PM on January 30th, 2014 at the Sofitel Le Faubourg on rue Boissy d’Anglas in the 8th arrondissement.

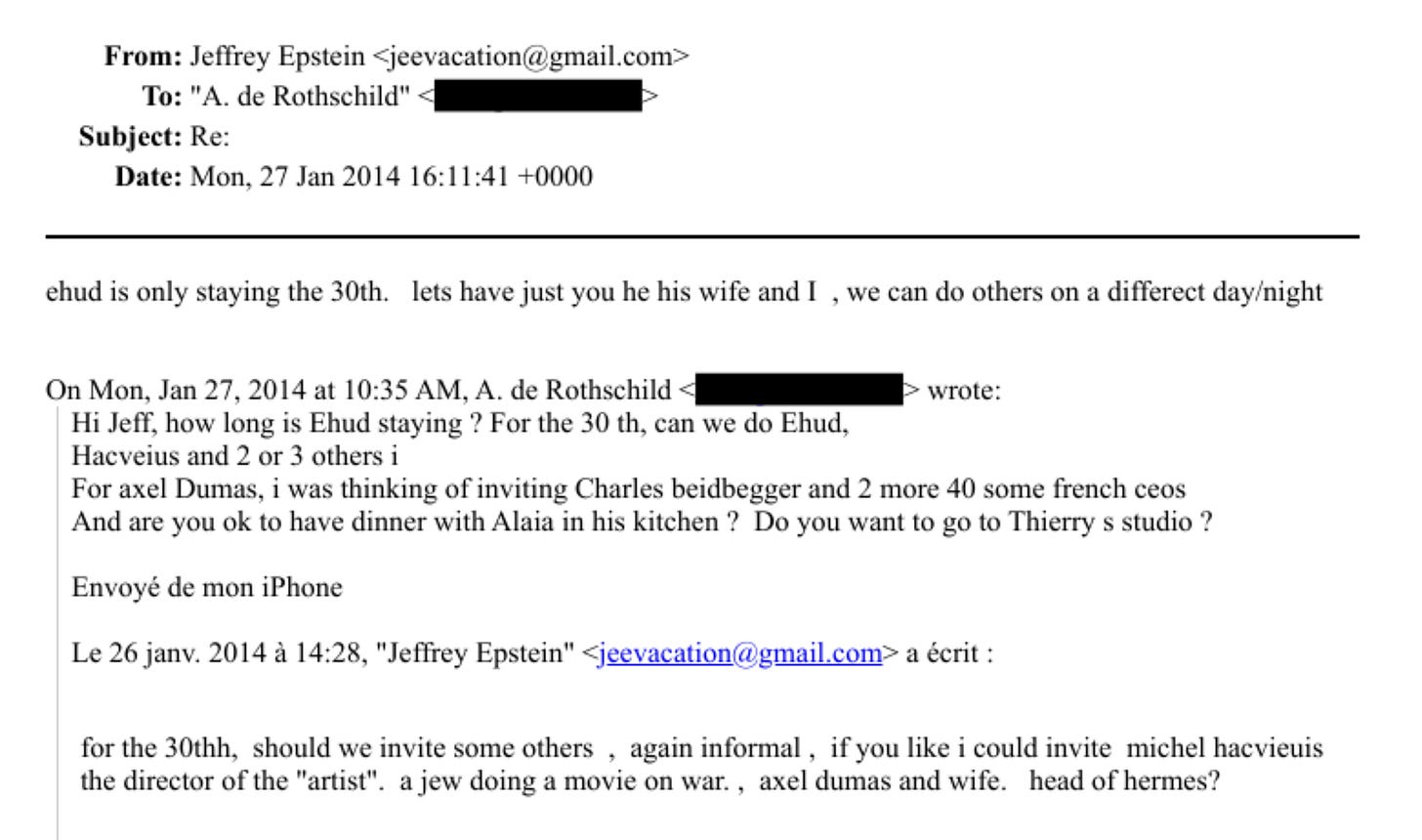

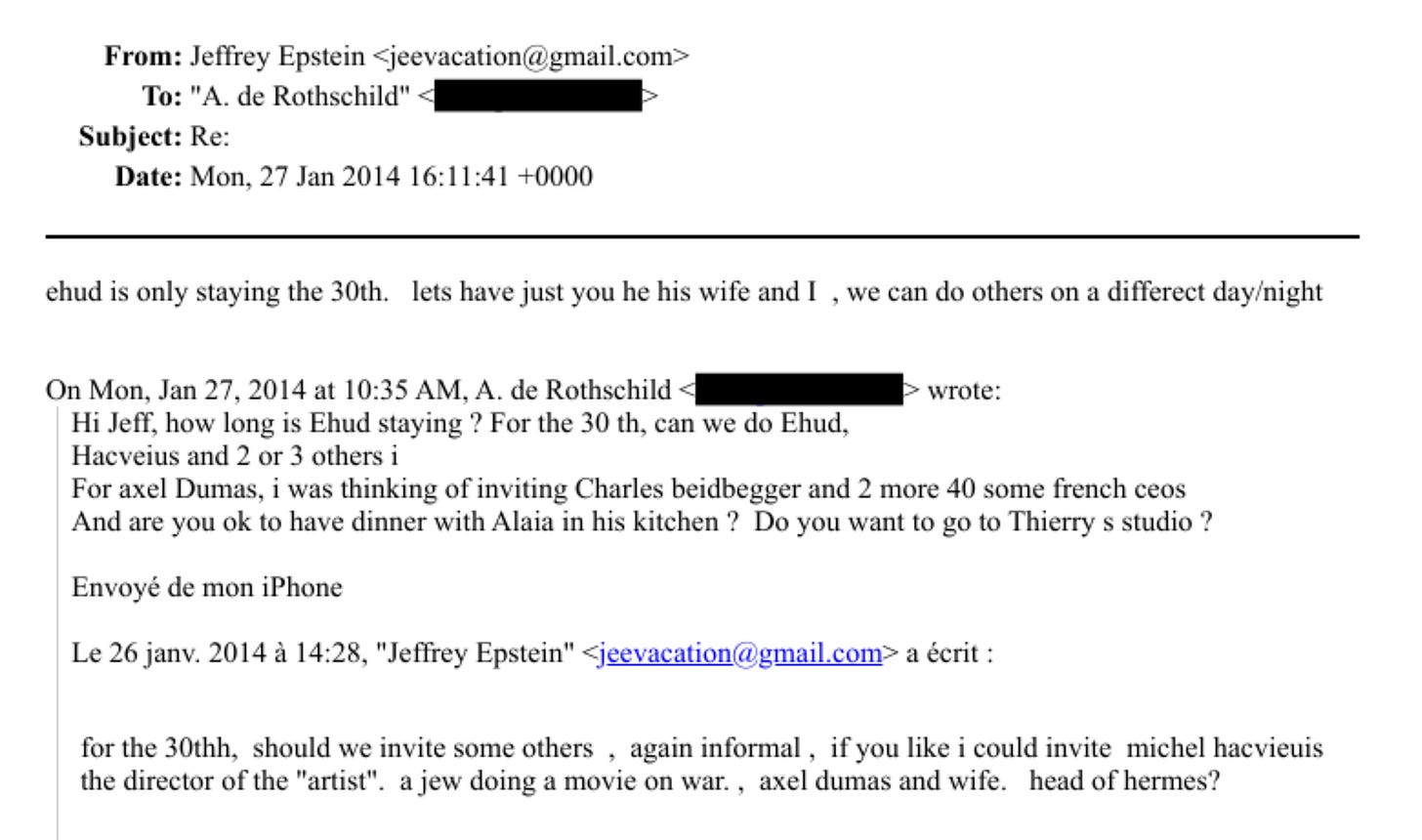

Two days later, Epstein changed his mind about the arrangements for the meeting and decided to invite Dumas to come to a more casual dinner at De Rothschild’s in the evening at 8:30 PM, where they’d be joined by the former Israeli Prime Minister Ehud Barak. In emails between Rothschild and Epstein on January 27th (see below), Epstein proposed an “informal” group dinner including the filmmaker Michel Hazanavicius, as well as “Axel Dumas and his wife.” Rothschild also proposed inviting the businessman Charles Beigbeder and “two more [40-something] CEOs.”

Ultimately the dinner plans were canceled because Ehud Barak was only going to have a day in Paris, and Dumas’ office warned him that he had a very tight schedule. At the beginning of February, Epstein tried again to meet the CEO within the next few days, but his assistant told him that he was traveling. In the current batch of messages released by the Justice Department, no other exchanges exist between the two assistants.

Today, the “Epstein files” are giving the European and Parisian business world cold sweats. Crisis management consultants haven’t wasted any time trying to influence the media narrative. A few hours after my exchanges with Anne Méaux, a X account called CitizenMedia opportunistically published an email from the Epstein Files from 2016 showing that Hermès refused a donation from Epstein to their philanthropic arm. In just a few hours, surprisingly, the message, which didn’t mention Dumas, garnered. 2.2 million views.

Several journalists and influencers shared it, highlighting the idea that the company was irreproachable when it came to Epstein, and far more prudent than Jack Lang had been. All the better to make people forget about the 2013 visit to the Hermès workshop and the discussions about the dinner plans?

Ariane de Rothschild, 4440 times

The Epstein files throws a harsh light on something I often document in my work: the insular world of Parisian and global business circles. To get close with the key figures in Paris’ economic and financial hub, Jeffrey Epstein skillfully employed his close ties to the powerful. It’s important to note that despite their often expensively compensated advice in the fields of communications, security, and even private intelligence, economic and political leaders still often fall into traps set by ill-intentioned courtiers. Faced with Epstein’s multiple criminal intentions, the protective insularity of these circles backfired on those who usually benefit from it.

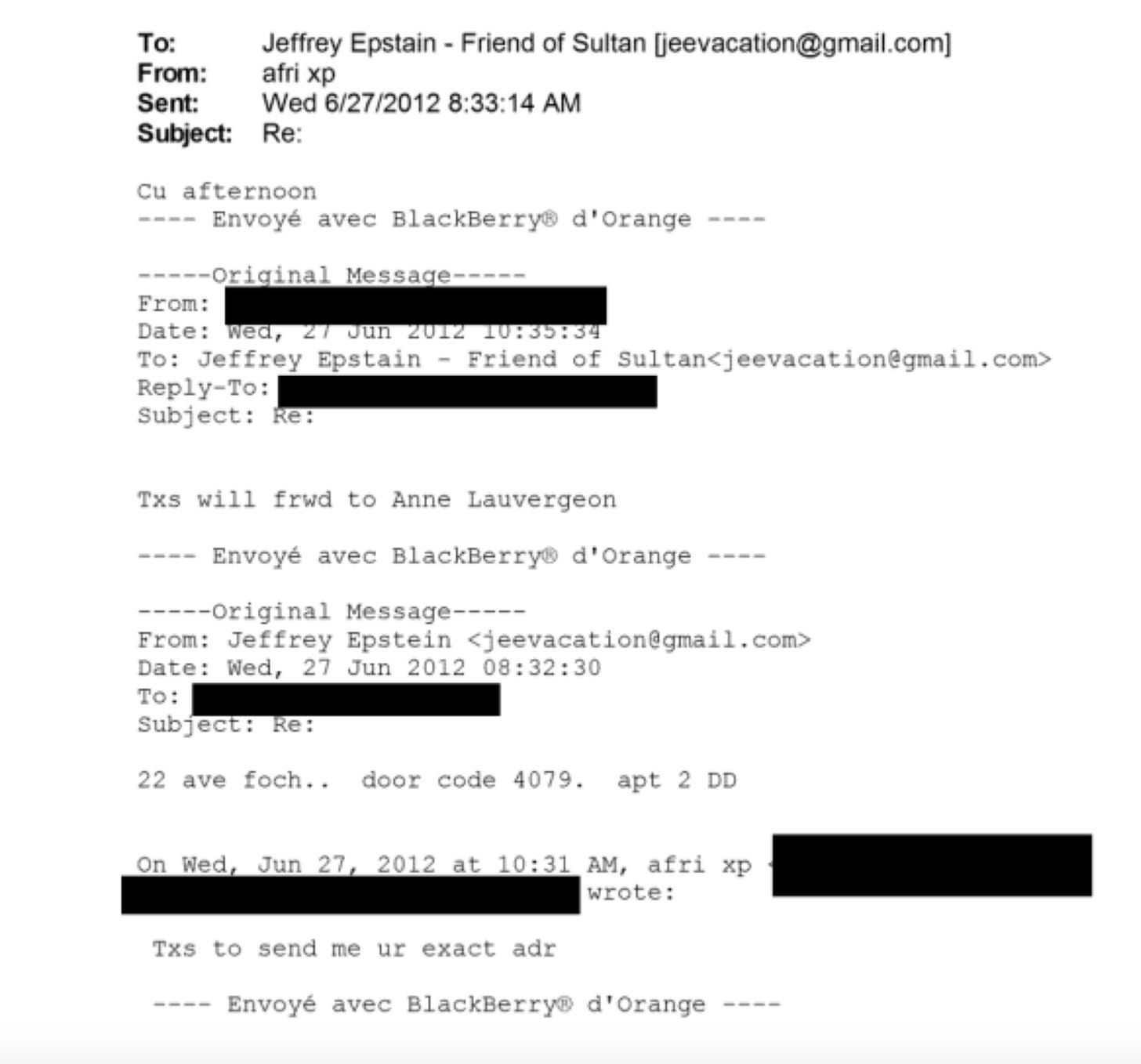

For example, on the morning of the 27th of June, 2012, Karim Wade asked Epstein for the address of his apartment in Paris (see below). Wade, the son of the former Senegalese president, is a mining consultant for African heads of state.

Epstein replied by sending him the address and a code to enter the building. Wade replied thanking him, and adding that he’ll send it to Anne Lauvergeon. A year before Lauvergeon had left Areva, the nuclear company, where she was president.

“See you this afternoon,” Wade finished his exchange with Epstein.

When I contacted Lauvergeon, she quickly denied any meeting with Epstien.

“Total surprise: I never met Epstein. And I don’t remember any type of invitation like this.”

Elsewhere in the Epstein Files we learn that Epstein’s friend, the journalist Edward Jay Epstein (he frequently calls him “Ed”) proposed a lunch in New York on June 17th, 2013 with Serge Weinberg. At the time, Weinberg was CEO of the pharmaceutical company Sanofi. He’s also a former administrator at Rothschild & Co, and a close friend of President Emmanuel Macron (it was Weinberg who got Macron hired at Rothschild & co, where he worked between 2008 and 2012).

Questioned about these lunch plans, Weinberg was categorical: “Ed Epstein is an investigative journalist who my wife knows, and who I’ve met three times. I was never informed that he invited Jeffrey Epstein to lunch at his place. The lunch you’re describing never happened and I have no idea about any of it. I’ve never been to Ed Epstein’s home.”

Another example: the conductor Frédéric Chaslin informed Epstein in an email on August 13th, 2016, that he’d had lunch a few days earlier with Sébastien Bazin, the head of the Accor group. Bazin, who was also the president of the Châtelet theater at the time, told Chaslin that “he knew you.”

I questioned one of Bazin’s advisors about such a suggestion, who I trust will reply to me soon.

But now, we return to the relationship between Jeffrey Epstein and Ariane de Rothschild, the head of the Edmond de Rothschild group. Both a friendship and working relationship, it’s now undeniable, and two were clearly particularly close. For comparison, De Rothschild’s name is cited 4,440 times in the Epstein files, while Trump’s appears 4,732 times. It’s difficult today to deny the great proximity between the two.

As the Financial Times highlighted, Jeffrey Epstein was more than an advisor to Ariane de Rothschild: he quickly became a “confidant.” This proximity gave Epstein a “privileged position of influence at the heart of one of Europe’s most powerful banking families,” according to the newspaper. After the death of the company’s founder Edmond de Rothschild, Epstein encouraged Ariane (Edmond’s daughter-in-law) to seize control of the operational management of the bank. Her husband Benjamin, the heir, was content with the presidency of the executive committee until his death, by heart attack, in January 2021. “[I]t was clear that Ariane was in charge,” the Financial Times commented.

In 2013, the US launched an prosecutorial offensive against Swiss banks, accusing them of helping American citizens conceal their assets. Under threat by the US Justice Department, Edmond de Rothschild successfully negotiated a $45 million fine on December 18th, 2015, in large part due to the efforts of Jeffrey Epstein. The bank paid him well for his intervention, transferring the modest sum of $25 million to the Southern Trust Company, one of his businesses registered in the US Virgin Islands.

In 2023, Ariane de Rothschild attempted to minimize this relationship to the Wall Street Journal, who first reported on the story, by claiming she’d only had a few exchanges with Epstein. As the Financial Times puts it, the thousands of emails and messages between the two paint a completely different picture, with “the French banker shar[ing] private confidences with Epstein.”

Or in the words of how Le Monde put it on February 4th, the two shared “a real proximity.” According to the newspaper, Edmond de Rothschild admitted to the existence of a “professional relationship” between the Ariane de Rothschild and Jeffrey Epstein, which developed into a “more personal relationship … over the years.”

“I’m freaking out and scared I won’t be up to the job,” De Rothschild confessed to Epstein in a surprisingly open way in February 2015, not long after she took control of the bank. “You never have to hide from me, i can listen, and advise or just listen, there is nothign [sic] you can tell me that shocks me,” Epstein wrote to her in another email later in the year after she commented about difficulties in her marriage.

The two also sent emails to each other attesting to dinners together, gifts, and visits, and swapped lifestyle tips. Epstein furnished her with contacts to help one of her daughters get into college, and they shared vacation ideas with each other as well as observations from their daily lives. Ariane also didn’t hesitate to bring one of her daughters to meet Epstein in the United States, nor did the idea that another of her daughters was exchanging many messages with him give her pause. In short, between 2013 and 2019, “Jeff” became a friend of the family.

In several emails, Jeffrey Epstein suggested to De Rothschild that private detectives were investigating her husband’s alleged issues with substance abuse. Epstein tried to convince Ariane that she should distance her husband even further from the operational management of the bank.

“i think you should prepare a custodian motion against benjamin, and give him the choice of you filing the motion or he resigning,” Epstein emailed Ariane in April 2015. “he is out of control and a danger to you and family.” Ariane never took Epstein’s advice, and Benjamin de Rothschild remained president of the bank until his death.

In a battle between Rothschilds, Epstein pulled the strings

On the business front, Epstein handled plenty of other matters for Edmond de Rothschild while the company went through a particularly tumultuous period. During one major overhaul, Epstein suggested a series of candidates to replace senior executives. He also tried to launch discussions about a possible merger with the American investment fund Apollo Global Management, which was co-founded by his close friend Leon Black. Epstein was also responsible for handling an investigation by Luxembourg into a scandal linked to 1MBD, the Malaysian sovereign wealth fund.

The sprawling case of embezzlement, where around $4 billion may have been involved, saw Edmond de Rothschild raided by the police and fined €9 million by the Luxembourgish financial regulator.

Finally, Epstein advised Ariane de Rothschild on some of the finer points in a conflict between her bank and Rothschild & Co, the Parisian investment bank founded by David de Rothschild. That conflict turned around a dispute over commercial exploitation of the family name in each company’s respective activities.

Over a few short years, the conflict poisoned the relationship between the different branches of the family. An agreement was reached in the beginning of 2018 and the hatchet was buried, at least for the moment.

Epstein wasn’t the only person interested in the matter.

“Emmanuel Macron played a role in the reconciliation between Rothschild & Co and the Edmond de Rothschild group,” a Parisian banker assured me several years ago, as I reported in “L’Emprise”. As usual, Macron played opposing networks against each other, working for Rothschild & Co all while having a foot in Edmond de Rothschild’s camp. It was a balancing act which he relished. Ariane de Rothschild and Emmanuel Macron share numerous mutual connections, including the powerful insurance broker Pierre Donnersberg, the founder of Diot Siaci (initially opened in 1988 within the Compagnie Financière Edmond de Rothschild), or the banker Tidjane Thiam, general director of Crédit Suisse between 2015 and 2020.

“[I] just finished a dinner with the heads of major insurance c=s [sic] in France to prepare (hopefully) future investments in state rea[l] estate … [I] should see Macron in coming weeks[,] I have lunch tom[orrow] with Tidjane Thiam,” Ariane de Rothschild wrote to Epstein on January 26th, 2016. Epstein seems to have known Thiam too, if we’re to believe this strange email sent to Epstein by the lawyer David Stern, who forwarded a news report about Thiam to Epstein: “He was more drunk, standing with us, when [redacted] walked past.…”

It was while working with Edmond de Rothschild that Jeffrey Epstein and Olivier Colom became close. Colom, formerly a senior diplomatic advisor to Nicolas Sarkozy while he was president, became an advisor, then secretary general of the bank in 2013. As the Epstein Files document, the two men became very close, to the point that they sent each other numerous sexist emails. For example, Epstein confided in Colom that he was on his “island in the caribean [sic] , with an aquarium full of girls[.]” Today, Colom has reinvented himself as a consultant to several African heads of state (through his company OC Advisory Ltd).

Sarkozy’s former advisor proposes a deal in North Korea

In their articles about Colom, Mediapart and Politico neglect several important details. Before becoming a presidential advisor under Sarkozy, Colom worked for two years alongside Tony Blair, the former British Prime Minister who became an international consultant. Next, Colom joined the board of Endeavour Mining, a mining company specializing in gold which was managed by his friend Sébastien de Montessus, the former number three at Areva (as I mentioned in this article). The primary shareholder in Endeavour Mining is the Egyptian billionaire Naguib Sawiris (in September 2025, we found him at Tony Blair’s side for his “peace plan” in Gaza).

Colom’s close business relationship with the primary shareholder of Endeavour Mining could explain why Colom was able to offer his friend Epstein a “huge” and “ultra confidential” opportunity in North Korea. Between 2008 and 2018, Sawiris gambled on an investment in the closed-off country through his telecoms subsidiary Orascom to build a 3G phone network.

“Very [interested],” Epstein replied to Colom. The North Korean regime was clearly of interest to Epstein, and appears in more than a thousand messages in the Epstein Files, notably on the subject of its nuclear program.

The Maxwell connection in the 1980s

Jeffrey Epstein wasn’t only a businessman, a jet-setter, and a multi-millionaire. The reason the case remains so sensitive is because it disturbs the arrangements of intelligence networks across the world. Behind Epstein’s appearance as a well-connected operator on the surface, and the system of sexual predation concealed beneath it, other motives are hidden which are still difficult to talk about in France, even though the Anglo-American press has already extensively documented them: espionage and major financial crimes.

In July 2019, the Israeli and South African journalist Zev Shalev, a former producer at CBS and today the author of the newsletter Narativ, opened the door on this aspect of the case. In an exclusive interview, Ari Ben-Menashe, a former Israeli intelligence agent, revealed that the British tycoon Robert Maxwell, himself a triple Mossad-KGB-MI6 agent, introduced Epstein to the Israeli military intelligence service at the beginning of the 1980s. Ben-Menashe also confirmed that Epstein and Ghislaine Maxwell, Robert’s daughter, were acting as agents of Israeli military intelligence: “These guys were seen as agents... they found a niche for themselves, blackmailing American and other political figures for the Israelis.”

This narrative helps shed some light on the very close relationship between Epstein and Ehud Barak, who led Israel’s Military Intelligence Directorate (Aman) before become the head of the IDF’s Chief of the General Staff between 1991 and 1995, then Prime Minister of Israel.

In the middle of the 1970s, when he was working as a trader at Bear Stearns, Epstein discreetly quit the financial firm following an internal investigation into him on insider trading. It was at this point that he started working with two notorious arms dealers, the British Douglas Leese, and the Saudi Adnan Khashoggi.

Alongside them, Epstein became a specialist in covert financial architecture.

“The next job Jeffrey Epstein was able to get was alongside the CEO Douglas Leese, who managed an offshore company,” one of Epstein’s mentors Steven Hoffenberg, told Narativ. “Epstein was hired to handle money laundering, investment banking, and all sorts of criminal activities around the world. Adnan Khashoggi was linked to this group of companies which helped educate Jeffrey Epstein.” If we believe this account Epstein started working for Robert Maxwell, at first in the Iran-Contra operation, then by putting his skills at the service of a vast system of money laundering with funds coming from the collapsing Soviet Union. Epstein then inherited this financial architecture between the East and the West after Robert Maxwell’s suspicious death in November 1991, Steven Hoffenberg told Zev Shalev.

“There was a transfer of power between the father, Robert Maxwell, and his daughter Ghislaine, who called on her lover and boyfriend Jeffrey Epstein to take over her father’s intelligence activities.”

However, according to his official biography, Epstein didn’t meet Ghislaine Maxwell until her “exile” in New York starting in 1992. This version, of a meeting between Maxwell and Epstein in the 80s, which has been documented by Shalev and many other Russia specialists, turns the case upside down. It was in the same time period that Epstein met Donald Trump, who became a cog in the machine put in place under Maxwell’s umbrella, a system which proved very profitable for numerous Russian oligarchs in the 1990s.

Robert Maxwell, Jack Lang, and the Privatization of TF1

It’s this that makes the lies by Jack Lang and his daughter Caroline, both cornered by Mediapart, understandable. When the story first came out, the two both tried to minimize their relationship with Jeffrey Epstein. In multiple media appearances, they explained that they never met him before 2013. That narrative agrees with the documents released by the American justice system. The majority of the documents, including emails and text messages, released to the public start around this time period. But the narrative crumbles based on other facts.

When Caroline Lang started her career in media and the cultural world, her first job in 1989 was at Maxwell Communication, a media company led by Robert Maxwell. Jack Lang, who was Minister of Culture and Communication from 1981 to 1986, knew the tycoon very well at the time, and frequently associated with him. Surprisingly, this story has been ignored, despite explaining the proximity between the Lang family and the Maxwell system. To understand it, we need to dive back into a major book by the journalists Pierre Péan and Christophe Nick, ‘TF1, un pouvoir’ (‘TF1, a power’ in English), published in 1997 by Fayard (by the great editor Claude Durand).

Robert Maxwell’s wife was French, and her family comes for the Southwest. Maxwell also loved France for its opportunities for profit and power. We forget now, but in the 1980s British interests made a dramatic entry into the world of French business. This was particularly true in an audiovisual sector in the midst of an upheaval, with the decision by the new Socialist Party to create privately held television channels.

As Péan and Nick report, under president François Mitterrand Maxwell enjoyed easy access to the Élysée. In August 1985, Maxwell met Mitterand to discuss the future television channel “La Cinq.” At the other side of the table was Silvio Berlusconi, who already owned channels in Italy. In an attempt to curry favor with the government, Maxwell announced that he’d put 150 million francs on the table to finance the construction of the Grande Arche de la Défense, one of the “Grands Travaux” dear to Mitterand’s heart. The project was in part shepherded politically by Jack Lang, and constructed mostly by…the Bouygues group. The development of La Défense bound the three men together: “Bouygues, Maxwell, and Mitterand met together around the Grande Arche,” the journalists note in their book.

Though he didn’t end up getting his way with La Cinq, Maxwell scored a big victory during the Chirac-Mitterand government. At the end of 1986, he was particularly active around the Élysée. Bouygues was looking for an important shareholder to finalize its next financing round for the privatization of TF1, a decision made by Chirac when he became Prime Minster. Though he was already a successful entrepreneur in the construction of public works, Francis Bouygues was eager to take over the leading public television channel, but lacked the cash necessary. The leading contender for the channel was the Hachette group lead by Jean-Luc Lagardère, who had backing of Chirac, so Mitterand thought it would be a good idea to put together a competing offer. While Bouygues was far from being on the left, he always maintained good relations with the Socialist president, and assured him that he’d stay neutral when he became the head of TF1. To Mitterand’s satisfaction, Maxwell & Bouygues first made contact in November 1986.

Maxwell “Brought in Lang”

Lang, at this point no longer minister, kept an eye on the TF1 dossier for Mitterand. After the “Léotard” law endorsing the privatization of TF1 passed, Lang lunched with Bouygues. At the time, Lang was in constant contact with Robert Maxwell. In February 1987, after a quick visit from Patrick Le Lay (the future head of TF1) to Maxwell’s London offices, Maxwell decided to invest 750 million francs. At a 12.5% share of the soon-to-be privatized TF1, it was the maximum amount a foreigner was allowed to invest.

“Maxwell entering the offer was a new and positive sign,” Mitterand’s former cabinet director Jean-Claude Colliard remembered. “‘Captain Bob’ had a good reputation in the Élysée since he saved the Grande Arche. The president was charmed by the man, who was also supported by Jacques Attali and Jack Lang. Maxwell said that he was ‘ready to buy anything that moves.’”

On the 3rd of April,1987, Bouygues presented his business partner to the CNCL.

“Robert Maxwell, as you know, was born in Czechoslovakia. After his country was invaded by the Germans, he joined the Resistance. He was sentenced to death, but escaped and entered France. He joined the French Army until June 1940, when he crossed the English Channel and joined the British Army,” Bouygues said. “In 1945 he married a French woman. His company is the largest scientific publishing company in the world, and he’s number two in the world in printing. Robert Maxwell’s holdings include dozens of daily papers. His main paper is the Daily Mirror, which prints three and a half million copies a day.”

“[Maxwell’s] other side ... brings to mind somebody more like Stavisky[, a financier and embezzler,] in the France of the 1930s,” Péan and Nick note ironically in their book.

This cordial relationship between Francis Bouygues and Robert Maxwell didn’t last long. While they succeeded in their attempt to take over TF1, the alliance quickly crumbled over who would control the channel. They’d both signed a secret preliminary agreement which gave Maxwell controlling power in the channel. But Bouygues didn’t want to listen to it. He quickly sidelined Ian Maxwell, Robert’s son, who he’d appointed international head of the channel. After Mitterand’s reelection in 1988, it was total war.

Bouygues believed that behind all of Maxwell’s activity, the hand of the Élysée wasn’t far.

“They had Jack Lang contact the president of the Superior Audiovisual Council (CSA),” Péan and Nick reported. The president took a meeting with Samuel Pisar, Maxwell’s lawyer, to discuss the breach of the secret agreement. All throughout this period, Maxwell was also involved in a war over the control of the advertising and public relations firm Havas (at one point, he bought 4.7% of the company).

“Robert Maxwell weaved his web just as well at Bercy [the finance ministry] as he did in the Élysée,” Péan and Nick commented. Along with his relationship with Lang and Attali, Maxwell became close to Jean-Charles Naouri, the former cabinet director of Pierre Bérégovoy, who became an investment banker for Rothschild then a major player in the Parisian finance world. At the beginning of 1991, Maxwell decided to throw in the towel and sell his stake in TF1 to Goldman Sachs, who subsequently sold the shares to French banks who supported Bouygues. Strangely, Jack Lang never mentioned this history when explaining his proximity to Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. The ex-culture minister might not want to open the Maxwell case again, and all it inherited from the time of Mitterand.

Added Thursday, February 12th at 12h45: this morning, on the sidelines of the presentation of Hermès’ annual performance report, the company’s CEO Axel Dumas felt obligated to explain his meeting with Jeffrey Epstein to the international economic press. According to Dumas, Epstein “forced” his way into a meeting with him as part of an attempt by LVMH to take over Hermès. As a young CEO Dumas represented, he believed, a “target” for this “financial predator.” Read the Reuters dispatch.

I would like to thank the journalist Marlon Ettinger for translating this article into English.

Publié le 09.02.2026 à 23:44

Entre Paris et Genève, les multiples facettes de Jeffrey Epstein

C’est une rencontre qu’Axel Dumas, PDG d’Hermès, doit regretter. Et que le groupe de luxe aimerait beaucoup faire oublier. À la toute fin mars 2013, le dirigeant de ce fleuron du luxe français, a reçu Jeffrey Epstein, en compagnie de Woody Allen, dans les ateliers Hermès de Pantin (Seine-Saint-Denis). Parmi les millions de documents diffusés publiquement par le département de la justice américain depuis plusieurs semaines, on trouve ainsi plusieurs photos attestant de la rencontre dans des mails échangés les 28 et 29 mars 2013. On y voit les trois hommes souriants. Lors de cette visite privilégiée des ateliers du groupe de luxe, est également présente Bali Barret, la directrice artistique adjointe de « l’univers féminin » d’Hermès.

Cette rencontre a lieu cinq ans après la condamnation de l’Américain à 18 mois de prison pour sollicitation de prostitution auprès d’une personne mineure. Dès 2008, l’homme d’affaires ami des puissants est donc fiché à vie comme délinquant sexuel. Ce qui ne dérange aucunement Woody Allen, son ami, et ne semble pas freiner beaucoup le patron du groupe de luxe qui reçoit alors les deux hommes.

La semaine dernière, j’ai donc contacté Anne Méaux, patronne d’Image 7, qui s’occupe de la communication d’Hermès et de celle de son dirigeant, pour savoir ce qu’ils avaient à dire sur la présence du PDG dans les Epstein files. La communicante me répond dans un premier temps que si « Jeffrey Epstein a tenté à plusieurs reprises d’approcher le gérant d’Hermès », ce dernier « a décliné les deux invitations ».

Escapade parisienne avec Woody Allen

Ce n’est que lorsque je lui réponds qu’il existe des photos attestant d’une rencontre entre les deux hommes qu’Anne Méaux me confirme la visite dans les ateliers Hermès tout en essayant de la minimiser. Elle me précise ainsi que cette visite avait été initialement prévue pour Woody Allen et qu’Axel Dumas « ne connaissait donc pas » Jeffrey Epstein qui accompagnait son ami. Dans un mail de Jeffrey Epstein du 21 novembre 2013, on apprend en effet que c’est Soon-Yi Previn, la femme du cinéaste, qui a organisé la visite des ateliers auprès d’Hermès.

Lors de cette escapade parisienne, Epstein a passé une bonne partie de son temps avec Allen et sa famille, allant jusqu’à mettre à leur disposition son jet le dimanche 30 mars pour un voyage vers une seconde destination. A-t-il profité de ses amis pour pouvoir rencontrer le PDG d’Hermès ? Ce dernier était-il une « cible » ? La visite des ateliers d’Hermès par le pédocriminel est loin d’être une rencontre accidentelle. Dès février 2013, Jeffrey Epstein a l’intention de voir Axel Dumas à Paris. C’est ce qui transparaît dans cette note écrite par l’assistante du pédocriminel, dans laquelle le nom du PDG d’Hermès apparaît au milieu de plusieurs amis proches de Jeffrey Epstein à Paris, dont Jack Lang et sa fille Caroline, mais également « Daniel » (Siad) et « Jean-Luc » (Brunel) :

Le 20 novembre 2013, Jeffrey Epstein a finalement l’occasion de revoir Axel Dumas à Paris, lors d’une performance de l’artiste et comédienne Tilda Swinton au musée de la mode à Paris. Entre gens du beau monde, ce genre de rencontres est commune. Mais le lendemain même, l’Américain contacte le secrétariat du patron d’Hermès. Si ce dernier fait répondre par son assistante qu’il ne pourra le recevoir prochainement du fait de son emploi du temps, un call est manifestement fixé quatre jours plus tard ainsi qu’une visite d’un des magasins d’Hermès, toujours en présence de Woody Allen (voir mail ci-dessous).

Le même jour, l’assistante de Jeffrey Epstein écrit dans un mail qui lui est adressé : « J’ai parlé avec Elodie au bureau de M. Dumas. Elle va consulter son emploi du temps et me recontactera plus tard dans la semaine pour convenir d’un moment pour discuter ». Ces premiers éléments mettent déjà à mal la version de rendez-vous fermement déclinés.

Mais c’est une discussion bien plus tard entre Steve Bannon, l’inspirateur de l’extrême droite américaine, et Jeffrey Epstein, qui interroge plus encore. Dans cet échange du 16 juillet 2018, le premier demande au second s’il connaît Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH, concurrent d’Hermès. Epstein répond avoir « de très proches amis mutuels », en citant en particulier Jack Lang. Il ne le cite pas dans son SMS, mais Jeffrey Epstein côtoie également à Paris Jean-Yves Le Fur (cité dans le fameux « black book »), alors propriétaire de la boîte de nuit Le Montana, situé près du Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, où Epstein a ses habitudes. Producteur et homme de presse (fondateur de DS, Numéro, mais aussi un temps propriétaire de Lui), Le Fur était une personnalité du monde de la mode à Paris et connaissait le grand patron du luxe. Bannon, dans son message suivant, fait référence, non aux mondanités de la mode parisienne mais à la bataille engagée par Bernard Arnault à partir de 2010 pour le contrôle d’Hermès et aux difficultés qu’il a rencontrées dans cette entreprise. Et Epstein de répondre, d’une manière équivoque : « Axel Dumas, à la tête d’Hermès, avait un meilleur conseiller :) ».

Le projet d’un dîner chez Ariane de Rothschild

Aujourd’hui, chez Hermès, les inquiétudes se portent davantage sur un certain projet de dîner et des échanges datant de janvier 2014 entre Jeffrey Epstein et sa très grande amie française Ariane de Rothschild, patronne du groupe financier Edmond de Rothschild établi à Genève, également une proche d’Axel Dumas.

Le 22 janvier 2014, l’assistante d’Epstein contacte de nouveau le secrétariat du PDG d’Hermès l’informant d’une visite prochaine à Paris de l’Américain et lui proposant une rencontre à trois avec Ariane de Rothschild. Deux jours plus tard, l’assistante d’Axel Dumas répond que ce dernier, loin de décliner, « sera ravi » de rencontrer Jeffrey Epstein en compagnie de leur amie commune, et propose de les rencontrer tous les deux au Sofitel Le Faubourg rue Boissy d’Anglas dans le 8e arrondissement à 17h30 le 30 janvier 2014.

Deux jours plus tard, Epstein change d’avis sur les circonstances du rendez-vous et décide d’inviter Axel Dumas à venir ce même 30 janvier pour un dîner plus décontracté chez Ariane de Rothschild, cette fois-ci sur les coups de 20h30, en compagnie de l’ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak. Dans des mails échangés le 27 janvier avec Ariane de Rothschild (voir ci-desous), Jeffrey Epstein propose désormais d’organiser un dîner collectif, « informel », notamment avec le réalisateur de cinéma Michel Hazanavicius, mais aussi avec « Axel Dumas et sa femme1 ». En réponse, son hôte propose d’inviter également l’homme d’affaires Charles Beigbeder et « deux autres PDG quadras ».

Finalement, ce projet de dîner sera avorté, car Ehud Barak prévoit de ne rester qu’une journée à Paris, et de son côté, le secrétariat d’Axel Dumas avertit que le PDG a une contrainte d’emploi du temps. Début février, Jeffrey Epstein tente une nouvelle fois de voir le patron du groupe du luxe quelques jours plus tard, mais ce dernier fait dire par son assistante qu’il est alors en déplacement. Dans les messages pour l’instant dévoilés par la justice américaine, aucun autre échange n’apparaît ensuite entre les deux assistantes.

Aujourd’hui, les Epstein files donnent des sueurs froides au monde des affaires parisien et européen. Au passage, les communicants de crise ne chôment pas depuis quelques jours pour répondre aux journalistes et tenter d’influer sur le récit médiatique. Quelques heures après mes échanges avec Anne Méaux, le compte X CitizenMedia publiera opportunément un mail issu des Epstein files datant de 2016 dans lequel on apprend qu’Hermès a refusé un don financier de Jeffrey Epstein dans le cadre d’une opération de philanthropie menée par le groupe de luxe. En quelques heures, de façon assez étonnante, ce message posté sur X, qui ne cite pas Axel Dumas, récoltera 2,2 millions de vues. Plusieurs journalistes et influenceurs se mettent à le relayer en mettant en avant que le groupe de luxe semble irréprochable au sujet de Jeffrey Epstein et bien plus prudent qu’un Jack Lang. Comme pour mieux faire oublier la visite des ateliers Hermès de 2013 et les échanges au sujet du dîner ?

Ariane de Rothschild apparaît à 4440 reprises

Les Epstein files jettent une lumière crue sur ce qui est souvent décrit dans mon travail, l’entre-soi du milieu parisien et mondial des affaires. Pour approcher les figures de la place économique et financière de Paris et du CAC 40, Jeffrey Epstein joue habilement de ses proximités affichées et multiples contacts. Force est de constater qu’en dépit de leurs conseils souvent chèrement rémunérés, tant en communication qu’en sécurité, voire renseignement privé, les dirigeants économiques et politiques se laissent prendre aux pièges de courtisans mal intentionnés. Face à ce multi-criminel, l’entre soi protecteur s’est retourné contre ceux qui d’habitude en bénéficient.

Ainsi, au matin du 27 juin 2012, Karim Wade, consultant auprès de chefs d’État africains et dans le secteur minier, par ailleurs fils de l’ancien président sénégalais, demande par mail à Epstein l’adresse de son appartement parisien (ci-dessous). En réponse, ce dernier s’exécute et lui donne les codes d’entrée… avant que Wade ne l’informe qu’il va les transférer à Anne Lauvergeon, qui a quitté un an plus tôt la présidence d’Areva, avant de dire à son ami : « À cet après-midi ». Contactée, Anne Lauvergeon me dément très rapidement une telle rencontre : « Surprise totale : je n’ai jamais rencontré Epstein. Et je ne me souviens d’aucune invitation de ce genre ».

C’est aussi dans les Epstein files qu’on apprend par un mail datant du 17 juin 2013 que son ami journaliste Edward Jay Epstein (appelé souvent Ed Epstein) lui propose de déjeuner à New-York six jours plus tard en compagnie de Serge Weinberg, alors PDG du groupe pharmarceutique Sanofi, par ailleurs administrateur de la banque Rothschild & co et proche du président Macron (c’est notamment grâce à Weinberg que Macron entrera chez Rothschild & co entre 2008 et 2012). Interrogé sur ce projet de déjeuner, Serge Weinberg est catégorique : « Ed Epstein est un journaliste d’investigation, connaissance de mon épouse, que j’ai rencontré trois fois. Je n’ai jamais été informé qu’il avait invité Jeffrey Epstein à un déjeuner chez lui. Le déjeuner que vous évoquez n’a jamais eu lieu et j’en ignorais tout. Je ne suis jamais allé chez Ed Epstein »2.

Autre exemple : dans un mail du 13 août 2016, le chef d’orchestre Frédéric Chaslin informe son ami américain avoir déjeuné quelques jours plus tôt avec Sébastien Bazin, le grand patron du groupe Accor, qui présidait alors le théâtre du Châtelet, et qui lui aurait dit : « Il m’a dit qu’il te connaissait ». J’ai interrogé un des conseils de Bazin sur une telle évocation qui doit revenir rapidement vers moi.

Mais revenons à la relation amicale et de travail entre Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild, patronne du groupe financier Edmond de Rothschild, aujourd’hui incontestable et particulièrement intense. À titre de comparaison, son nom est cité à 4440 reprises dans les Epstein files, quand celui de Trump apparaît à 4732 reprises. Difficile aujourd’hui pour elle de nier cette grande proximité.

Comme le souligne justement le Financial Times, Jeffrey Epstein est bien plus qu’un conseiller d’Ariane de Rothschild : pour la dirigeante de banque, il devient très vite un « confident ». Cette position donne à l’Américain « une position privilégiée au cœur de l’une des plus puissantes familles d’Europe dans la banque », souligne le quotidien financier britannique. Après la disparition d’Edmond de Rothschild, le fondateur, Epstein amène Ariane de Rothschild (la belle-fille d’Edmond), à s’emparer de la direction opérationnelle de la banque quand son mari, l’héritier Benjamin de Rothschild, se contente de la présidence du comité exécutif jusqu’à sa mort brutale en janvier 2021 (il meurt d’une crise cardiaque) : « it was clear that Ariane was in charge », commente le FT (« Il était clair qu’Ariane était aux commandes »).

En 2013, les États-Unis lancent une grande offensive à l’encontre des banques suisses, accusées d’aider des citoyens américains à dissimuler leurs avoirs. Menacé par les autorités judiciaires américaines, le groupe Edmond de Rothschild réussit à négocier le 18 décembre 2015 une amende de 45 millions de dollars, en grande partie grâce à l’action de Jeffrey Epstein. Le groupe bancaire lui a payé pour cette intervention, la modique somme de 25 millions de dollars, versée à l’une de ses sociétés immatriculées aux îles Vierges américaines, la Southern Trust Company.

En 2023, Ariane de Rothschild avait tenté de minimiser cette relation en reconnaissant auprès du Wall Street Journal qui avait alors révélé l’affaire, avoir eu seulement quelques échanges avec Jeffrey Epstein, mais aujourd’hui, le FT souligne à raison que les milliers de mails et d’échanges rendus publics par le DOJ dépeignent un tout autre cadre dans lequel « la banquière française partage des confidences privées avec Jeffrey Epstein ». Ou pour le dire à la manière du Monde cette semaine, une « vraie proximité »… Auprès du quotidien du soir, le groupe Edmond de Rothschild reconnaît l’existence d’une « relation professionnelle » entre les deux personnalités, sur laquelle « une relation d’ordre plus personnel s’est installée au fil des années ».

« Je flippe et j’ai peur de ne pas être à la hauteur du job », confesse de façon étonnamment ouverte Ariane de Rothschild en février 2015 quelques temps seulement après avoir récupéré la direction de la banque. « Tu n’as jamais à te cacher de moi, je peux écouter et conseiller ou juste écouter, il n’y a rien que tu puisses me dire qui me choquerait », lui envoie Jeffrey Epstein en mai de cette année-là en réponse à un message sur les difficultés dans son mariage. Entre Jeffrey et Ariane, les nombreux échanges mails attestent par ailleurs de cadeaux, visites et dîners. Ils échangent des conseils lifestyle ; il lui fournit des contacts pour l’admission à l’université de l’une de ses filles ; ils partagent des idées de vacances et des éléments de leur vie quotidienne. On apprend aussi qu’Ariane de Rothschild n’hésite pas à venir accompagnée d’une de ses filles pour retrouver Jeffrey Epstein aux États-Unis. Ou qu’une autre d’entre elles échange de très nombreux messages avec lui. Bref, entre 2013 et 2019, « Jeff » devient rapidement un ami de la famille.

Dans plusieurs mails, Jeffrey Epstein laisse entendre à Ariane de Rothschild que des détectives privés enquêtent sur les problèmes de toxicomanie présumés de son mari. Le conseiller tente alors de convaincre Ariane de Rothschild d’éloigner encore un peu plus son mari de la direction opérationnelle de la banque. En avril 2015, il écrit : « Je pense que tu devrais faire une demande de mise sous tutelle concernant Benjamin, et lui donner le choix entre le dépôt de cette demande ou sa démission.» Et d’ajouter : « Il est hors de contrôle et il est un danger pour toi et ta famille ». Ces conseils seront laissés sans suite : Benjamin de Rothschild restera bien président de la banque jusqu’à sa mort.

Conflit entre Ariane et David : Epstein à la manœuvre

Sur le front du business, Epstein s’occupe de bien d’autres dossiers pour Edmond de Rothschild qui traverse décidément une période de tumultes. Alors que la direction de la banque est en plein remaniement, le conseiller très spécial propose une série de profils pour remplacer de hauts cadres et entame des discussions avec le fonds américain Apollo Global Management, co-fondé par son proche ami Léon Black, au sujet d’un éventuel rapprochement. Il doit également gérer l’enquête luxembourgeoise sur le scandale lié au fonds souverain malaisien 1MBD. Dans cette affaire tentaculaire de détournement de fonds d’un montant estimé à 4 milliards de dollars, la banque genevoise subit une descente de police et écopera d’une amende de 9 millions d’euros infligée par le régulateur financier du Luxembourg.

Enfin, Epstein va conseiller sur des points très précis Ariane de Rothschild dans le conflit qui l’oppose à la banque d’affaires parisienne Rothschild & Co, et à son fondateur David de Rothschild, concernant l’exploitation commerciale du nom familial pour leurs activités respectives. En quelques années, ce dossier va envenimer les relations entre les différentes branches de la famille avant qu’un accord ne soit conclu début 2018 et la hache de guerre enterrée, au moins pour un temps.

Le conseiller américain n’est pas le seul à s’intéresser à ce dossier : « Emmanuel Macron a joué un rôle de réconciliation entre Rothschild & Co et le groupe Edmond de Rothschild », m’a ainsi assuré il y a quelques années un banquier parisien, comme je l’écrivais dans L’Emprise. Comme à son habitude, Emmanuel Macron a su jouer des réseaux contraires, travaillant pour Rothschild & Co tout en ayant un pied chez Edmond de Rothschild. Un rôle d’équilibriste qu’il affectionne. Ariane de Rothschild et Emmanuel Macron partagent de nombreuses connaissances communes, dont le puissant courtier en assurances Pierre Donnersberg3, fondateur de la Diot Siaci4 (à l’origine, né en 1988 au sein de la Compagnie financière Edmond de Rothschild), ou le banquier Tidjane Thiam (directeur général du Crédit Suisse entre 2015 et 2020). Le 26 janvier 2016, Ariane de Rothschild envoie à Epstein le mail suivant : « Je suis en compagnie des dirigeants des principales compagnies d’assurance françaises afin de préparer (espérons-le) de futurs investissements dans l’immobilier public. Je devrais voir Macron dans les prochaines semaines. Je déjeune demain avec Tidjane Thiam.»5 De son côté, Jeffrey Epstein semble connaître également Thiam si l’on en croit le message étrange que l’avocat David Stern laisse en commentaire d’un article de presse consacré au banquier : « Il était plus ivre encore, debout à nos côtés ».

C’est chez Edmond de Rothschild que les liens se renforcent entre Jeffrey Epstein et Olivier Colom6, un ancien conseiller de la cellule diplomatique de Nicolas Sarkozy à l’Élysée devenu conseiller puis secrétaire général de la banque genevoise à partir de 2013. Comme les Epstein files l’ont démontré, les deux hommes deviennent très proches, au point de s’envoyer de nombreux mails sexistes où, par exemple, l’homme d’affaires américain confie au diplomate français être « sur [son] île dans les Caraïbes, avec un aquarium plein de filles ». Aujourd’hui, Colom s’est reconverti comme consultant auprès de plusieurs chefs d’État africains (via sa société OC Advisory Ltd).

L’ex-conseiller de Sarko propose un deal en Corée du Nord

Dans les articles qu’ils consacrent à cet énarque à l’entregent insoupçonné, Mediapart et Politico négligent plusieurs éléments importants. D’abord, avant d’être propulsé conseiller à l’Élysée du temps de Sarkozy, Colom a travaillé durant deux ans auprès de Tony Blair, l’ancien Premier ministre anglais devenu consultant international. Ensuite, après son passage à la banque Edmond de Rothschild, Colom a rejoint le conseil d’administration d’Endeavour Mining, une société minière spécialisée dans l’or et dirigée alors par son ami Sébastien de Montessus, ex numéro 3 d’Areva (comme je le rappelle dans cet article), et dont l’actionnaire principal est le milliardaire égyptien Naguib Sawiris (qu’on a retrouvé en septembre 2025 auprès de Tony Blair pour son « plan » pour Gaza).

Cette proximité d’affaires avec le principal actionnaire d’Endeavour Mining pourrait expliquer pourquoi Olivier Colom propose à son ami Jeffrey Epstein une opportunité « énorme » et « ultra confidentielle » avec « la Corée du Nord ». En effet, entre 2008 et 2018, Naguib Sawiris a osé investir, via sa filiale telecom Orascom, dans ce pays si fermé pour l’équiper d’un réseau de téléphonie 3G. À Colom, Jeffrey Epstein répond alors qu’il est « très intéressé ». Manifestement, le régime totalitaire nord coréen suscite son intérêt, apparaissant dans plus d’un millier de messages des Epstein files, notamment au sujet de son programme nucléaire.

Le pédocriminel Jeffrey Epstein n’a jamais été seulement un homme d’affaires, jet-setter et multi-millionnaire. Si cette affaire est aussi sensible, c’est qu’elle percute des enjeux de renseignement à travers le monde. Derrière l’entre-soi cultivé par l’intéressé (en façade) et la mise en place d’un système de prédation sexuelle (dans l’arrière-cour), se cachent des mobiles qu’on a encore bien du mal à nommer en France, alors que la presse anglo-américaine les a déjà largement documentés : l’espionnage et la grande criminalité financière. Dans les Epstein files, on trouve ainsi un rapport du FBI datant de 2020 et faisant état du témoignage d’un informateur anonyme qui assure que Jeffrey Epstein était un « co-opted Mossad agent » (Un agent coopté du Mossad).

La Maxwell connection dès les années 1980

Dès juillet 2019, le journaliste israélien et sud-africain Zev Shalev, ancien producteur à CBS et aujourd’hui auteur de la newsletter Narativ, dévoile cet aspect de l’affaire. Dans une interview exclusive, l’ancien agent des services secrets israéliens Ari Ben-Menashe révèle alors que le magnat britannique Robert Maxwell, par ailleurs agent triple du Mossad, du KGB et du MI6, a présenté Epstein à l’origine aux services secrets militaires israéliens au tout début des années 1980. Par la suite, Ben-Menashe a confirmé qu’Epstein et Ghislaine Maxwell, la fille de Robert, agirent tous deux comme agents des services de renseignement militaires israéliens : « Ces types étaient considérés comme des agents… Ils avaient trouvé leur niche, en faisant chanter des personnalités américaines et autres pour le compte des Israéliens ». Cette histoire éclaire la très forte proximité entre Jeffrey Epstein et Ehud Barak, qui dirigea la Direction du renseignement militaire israélien (Aman) avant de devenir chef d'état-major de Tsahal (1991-1995) puis Premier ministre d’Israël.

Débutant au milieu des années 1970 comme trader chez Bear Stearns, Epstein quitte discrètement la firme financière suite à une enquête interne le visant sur des délits d’initié. C’est alors qu’il commence à travailler pour deux illustres marchands d’armes, le britannique Douglas Leese et le saoudien Adnan Khashoggi.