Abonnés Hebdo Articles

23.11.2025 à 11:26

Les minuscules récipients crochetés de Jeremy Brooks défient les limites de l'argile

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1696 mots)

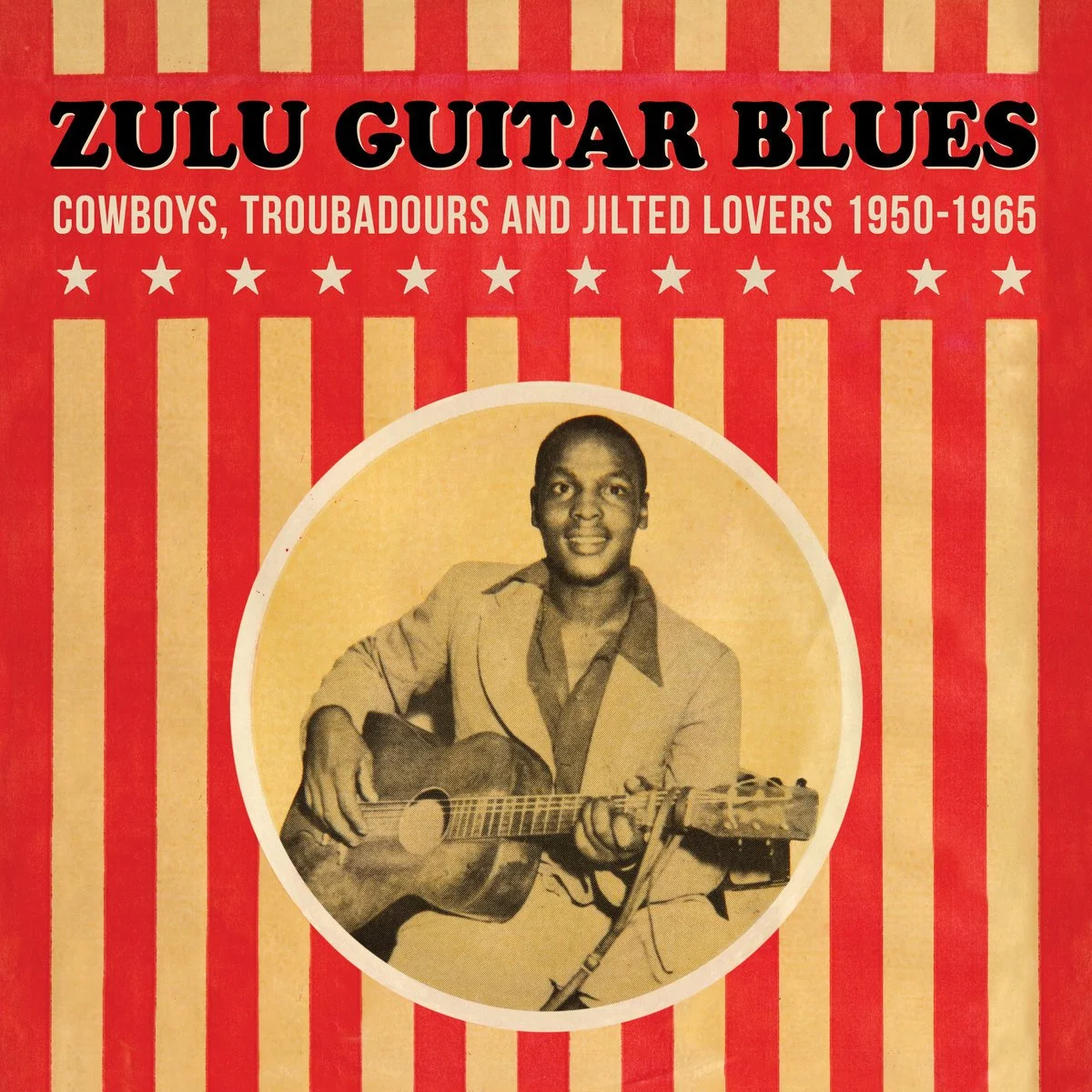

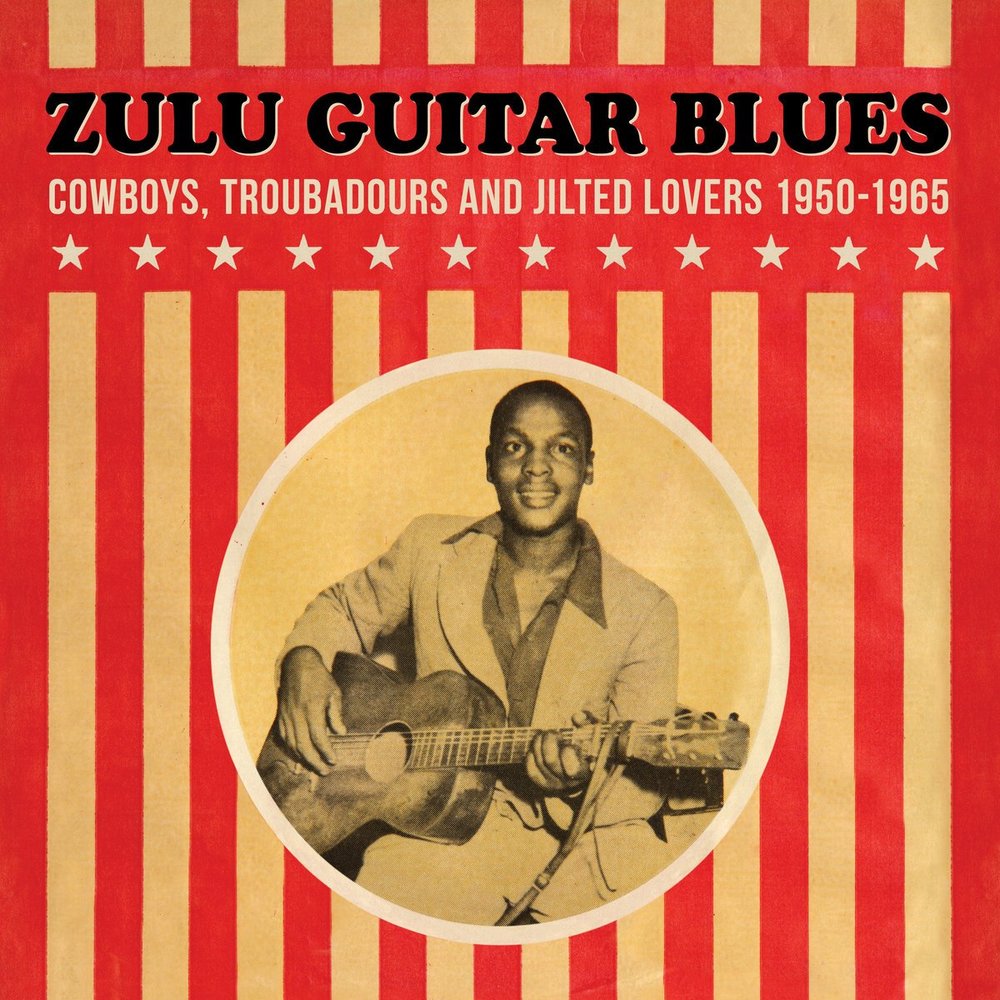

Au premier coup d'œil, on pourrait croire que les récipients crochetés de Jeremy Brooks sont noués avec du cordon en vinyle. Ces pièces ludiques, colorées et méticuleusement travaillées sont en réalité en porcelaine.

“Knot Pot 2503” (2025), crocheted colored porcelain, 2.75 x 3 x 3.25 inches

Ses œuvres sont également d'une taille trompeusement petite, généralement environ 7,5 cm de large, ce qui rend le processus de couture littérale de minces morceaux d'argile encore plus impressionnant.

Actuellement basé à Conway, en Caroline du Sud, où il est professeur associé d'arts visuels (céramique) à la Coastal Carolina University, Brooks a passé ces dernières années à expérimenter la consistance de l'argile. Alors que nous pouvons considérer ce matériau durci comme fragile et rigide, l'artiste repousse les limites de sa flexibilité.

« Une partie de mes recherches s'est concentrée sur un mélange unique de matériaux argileux qui possèdent des qualités d'élasticité plutôt que les qualités de plasticité que l'on trouve traditionnellement dans les recettes d'argile courantes », explique-t-il dans un communiqué. « Pour parler clairement, ce matériau se comporte davantage comme du caoutchouc que comme de l'argile, et il durcit très rapidement une fois que les composants ont été mesurés et mélangés. »

Brooks commence par extruder de longs rouleaux de différentes couleurs, qu'il roule parfois en plaques fines comme du papier. Contrairement à la terre crue (argile durcie mais non cuite), ce matériau est très souple et extensible. « Un rouleau fabriqué à partir de cette argile peut facilement être noué », explique-t-il. « Cette méthode peut être utilisée pour assembler différentes pièces, ou l'argile peut être crochetée, tricotée ou tissée pour créer des formes plus dynamiques. »

“Wood Fired Knot Pot 11” (2025), crocheted wood-fired stoneware, 2.75 x 3 x 3.25 inches

De nombreux récipients de Brooks sont des expressions exubérantes de couleur, tandis que d'autres sont plus terreux et cuits au bois. Comme s'ils étaient faits d'un matériau souple, les récipients semblent s'écraser et se plier, soulignant encore davantage la référence vibrante à la fibre.

Les œuvres de Brooks sont exposées aux côtés de celles de Steven Young Lee et Michael Velliquette jusqu'au 31 décembre à la Duane Reed Gallery de Saint-Louis. Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.

Kate Mothes, le 25/11/2025

Les récipients crochetés de Jeremy Brooks

23.11.2025 à 10:18

Les 70's aventureuses d'Aksak Maboul avant Aksak Maboul

L'Autre Quotidien

Texte intégral (875 mots)

Assemblée à partir de bandes magnétiques et de cassettes longtemps oubliées, cette collection explore la préhistoire d’Aksak Maboul en dévoilant certains des tours et détours qui ont conduit à la création du légendaire projet de pop expérimentale, fondé en 1977, toujours actif en 2025.

Découvrir les prémisses de ce groupe matrice de nombreux autres projets apporte un autre et nouvel éclairage sur ce que le label Crammed Disc allait développer, dès le début des années 80, avec les punks Tueurs de la lune de miel, puis le catalogue des labels affiliés à registre bizarre et décalé : de la new wave avant-gardiste de Tuxedomoon et Minimal Compact 80’s au suivi synchro de la techno 90’s, en passant par la musique africaine et toutes sortes de bizarreries que personne n’aurait signé.

Donc, envoi de ce roman d’apprentissage qui débute en 1969 lorsque, âgés respectivement de 19 et 20 ans, Marc Hollander et le guitariste italien Paolo Radoni montent un groupe pour jouer une mixture étrange de rock et de free jazz. Baptisée Here and Now (sans rapport avec le groupe britannique qui adoptera le même nom quelques années plus tard), la formation se transforme rapidement en un tentet détonnant qui remporte un concours, se retrouve impliqué dans le tourbillon autour du mythique festival d’Amougies, et décroche un contrat avec le label français qui monte, BYG Records (mais finit toutefois par ne rien enregistrer).

D’autres musiciens rejoignent le collectif (dont Vincent Kenis et Denis Van Hecke, futurs membres d’Aksak Maboul), qui se dissout en 1972. Marc Hollander se lance alors dans une série d’enregistrement solo et de collaborations (1973-1977), au cours desquelles seront explorées certaines des directions qui formeront la trame d’Aksak Maboul.

C’est peu dire le terrain déblayé par ce groupe/collectif explosé d’artistes qui suivent l’évolution du son, pour pouvoir ensuite, une fois le projet au point, développer autre chose et innover à partir de canevas connus pour mieux les détourner à leur profit avec un goût certain et un succès en dents de scie dans un monde assujetti à la variète et aux taupes 50. Et à bien étudier le son , on y retrouve aussi bien le côté zappien du projet, les emprunts à Soft Machine, à Can, Eno et au free européen. Au fil de dix-sept titres et 80 minutes de musique irriguée par les fertiles bouleversements de l’époque, nous traversons des moments de free rock et d’improv, de quasi-kraut, d’électronique modulaire ou ambient, des pièces de piano ou de percussion, des expérimentations diverses, qui laissaient présager ce qu’Aksak Maboul allait (ou aurait pu) devenir par la suite… Mais la suite, on vous a déjà parlé. Donc, pour le point de vue immanquable sur les 70’s méconnues, ce petit retour en arrière, aux sources et au son, vous sera un précieux viatique. Zyva, on l’achète sans faillir.

Jean-Pierre Simard le 25/11/2025

Aksak Maboul - Before Aksak Maboul - Crammed Disc

22.11.2025 à 20:04

Interview d'Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4793 mots)

Ce week-end, du 21 au 23 novembre 2025 vous aviez rendez-vous à BD Colomiers, un festival en région Occitanie qui fête ses 40 ans ! Pour parler de ces 40 ans, de la ligne éditoriale, des affiches ou encore de la programmation, je vous propose une rencontre avec Amandine Doche.

Photo d’Amandine Doche / Crédits photo ©DR

Responsable du service culturel à la mairie de Colomiers et directrice artistique du festival BD Colomiers dont elle assure la programmation avec François Poudevigne, Amandine Doche développe ce festival depuis 15 ans et a imprimé une patte singulière qui en fait l’un des incontournables chaque année.

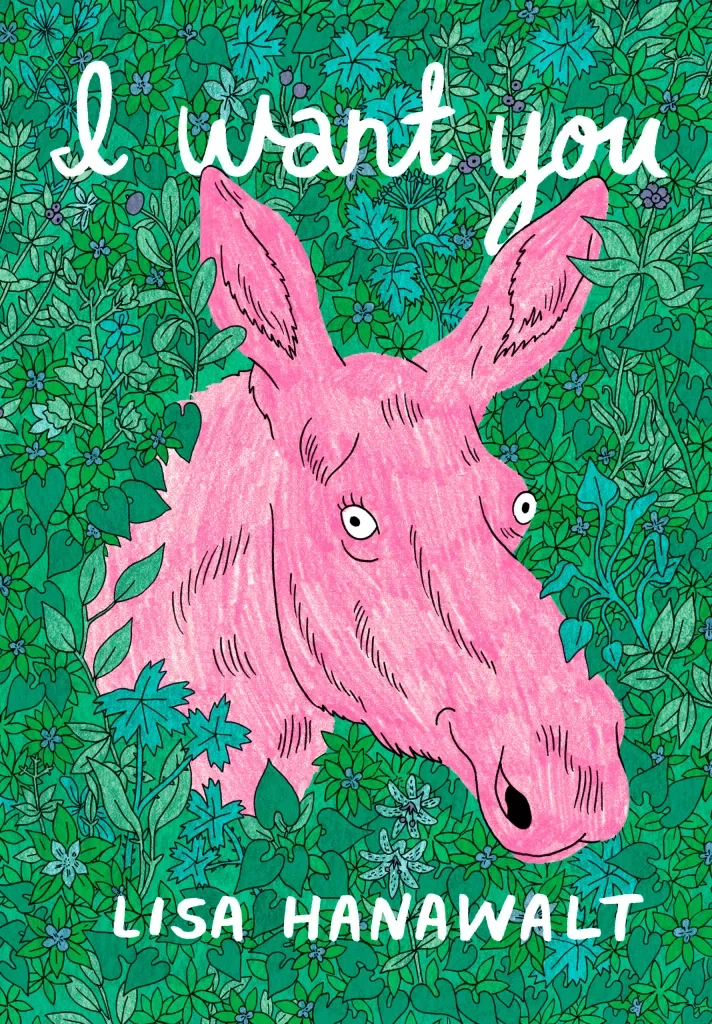

Au programme de cette édition 2025, des expositions consacrées au travail de Delphine Panique, Laurie Agusti, Aniss el Hamouri, Camille Potte, Hugues Micol & Eva Offredo ; des rencontres avec Nick Drnaso, Tom Gauld, Fanny Michaëlis, Michael DeForge, Anders Nilsen, et Lisa Hanawalt ; des concerts dessinés, des ateliers, des projections et des fresques dans la ville. Tout le programme est dispo ici.

Mais découvrons les coulisses avec sa directrice artistique.

Tu travailles au service développement culturel de la Mairie de Colomiers et tu es en charge du festival, et d’autres événements j’imagine, est-ce que tu peux expliquer quelle est la place de la bande dessinée dans ton travail ?

Amandine Doche : C’est la plus grande part de mon travail. Je suis arrivée ici grâce à la bande dessinée, pour m’occuper du festival BD. On n‘y travaille pas à 100% du temps toute l’année, mais on y travaille un peu toute l’année.

L’autre moitié du temps est consacrée aux autres événements culturels de la ville —je coordonne ce service— et ce qu’on propose est toujours autour de l’illustration ou de l’image animée en général. On a essayé de bâtir une saison à Colomiers autour du dessin et de la bande dessinée au sens large.

Mais la BD c’est ce que je préfère. C’est ma formation, c’est ce que j’aime travailler.

Affiche d’Anna Haifisch pour BD Colomiers 2025 ©Anna Haifisch

Le festival à 40 ans cette année, toi tu y travailles depuis 15 ans, comment tu as vu l’évolution ?

A.D. : Je le connaissais assez peu avant, je le connais de ce qu’on m’a raconté ou de ce que j’en ai vu des quelques éditions auxquelles j’avais participé. Ce festival avait eu un grand succès, mais il y a 15 ans, il était un peu en perte de vitesse et il n’y avait pas de ligne artistique très dessinée.

Et c’est ce qu’on a essayé d’opérer comme virage quand je suis arrivée : de donner une ligne artistique forte en s’orientant vers l’édition indépendante et la jeune création pour se différencier un peu des très gros festivals de bande dessinée —qu’on ne pouvait pas concurrencer en termes de place, d’accueil, de volume— tout en laissant la place à cette bande dessinée qui nous semblait hyper importante à défendre en festival.

Le festival s’adresse à un public d’amateurices éclairés, de lecteurices curieux, mais aussi aux familles, comment vous affinez vos propositions en fonction de la fréquentation & différents publics ?

A.D. : C’est un peu le jeu de l’équilibriste qu’on fait tous les ans, on essaye de faire des propositions assez exigeantes : que ce soit les expos, les rencontres, les projections… mais toujours en proposant des médiations ou des choses à côté qui soient plus ludiques ou plus familiales pour que les festivaliers non spécialistes se sentent invités.

Cette année, par exemple, il y a une expo de Laurie Agusti et dans son album Rouge Signal, il y a une partie de l’histoire qui se passe dans un salon de nail art, eh bien on a recréé un vrai salon de nail art à la sortie de l’exposition où les gens pourront venir se faire dessiner sur les ongles, avec la palette chromatique utilisée dans la bande dessinée. C’est une façon de plonger dans l’univers du livre, de découvrir le dessin sous une autre forme et d’avoir un aspect plus ludique, plus joyeux ; mais en lien avec la proposition de base.

Et on essaye de penser toutes nos expos, toutes nos propositions comme ça, pour que les non spécialistes se sentent vraiment invités. C’est ce que je préfère, et je trouve que c’est hyper important de ne pas en faire un festival de spécialistes et en même temps de tenir cette ligne assez pointue.

Il y a une soixantaine d’éditeurs présents, et ils nous disent que le public de Colomiers est curieux, qu’il pose plein de questions sur les stands et qu’ils achètent des livres pas forcément les plus attendus. Maintenant, les festivaliers savent qu’ils ne vont pas trouver la grosse artillerie mainstream, et ils sont curieux de voir ce qui sera proposé. Ça, c’est assez chouette.

C’est, j’imagine, le travail qu’il s’est imaginé dessiné au fil des ans, avec les anciens, les nouveaux et j’ai l’impression que le public à progressé avec le festival [rires].

Illustration de Lucie Castel / ©Lucie Castel

Et le public, vous savez si c’est surtout des gens du coin et s’il y a des gens qui viennent de toute la France ?

A.D. : Oui il y a pas mal de Columérins & Columérines pour le public familial, mais la majorité viennent de la métropole toulousaine, Toulouse et les communes alentours : surtout les publics d’étudiant.e.s et jeunes d’adultes.

Et pour ceux qui viennent de plus loin, ça va représenter 10% du public, c’est minoritaire, mais il y en a de plus en plus. L’année dernière, on a mis en avant l’éditeur canadien Drawn & Quarterly, ça attire aussi des collectionneurs. Sortir des frontières de la métropole, c’est un peu plus long et lent, mais ça arrive petit à petit.

Le programme est riche, entre les expos, rencontres, projections, comment vous concevez la programmation ? Est-ce qu’il y a à chaque fois un fil rouge ? Un cahier des charges ?

A.D. : Ça dépend des années. Depuis 2 ans, on est deux pour la programmation, avec François Poudevigne, et on essaye de voir ce qui se dessine comme tendance dans la bande dessinée, de voir les sujets qui pourraient nous sembler pertinents ; soit en lien avec l’actualité, soit en lien avec les évolutions sociétales. Et on essaye de dessiner comme un fil rouge, mais on ne s’impose pas de thématique ou de cadre où il faudrait absolument rentrer toutes les propositions dedans.

Cette année, par exemple, on a travaillé sur deux axes : sur la question du genre dans les récits de genre et sur la question du genre dans la littérature jeunesse.

Et un autre volet qui est plus ludique : comme c’est les 40 ans, on a essayé de faire des propositions plus funs, qui peuvent plaire au plus grand nombre. Comme le grand jeu All You Need is Lire, un jeu d’énigme dans toute la ville pour gagner 1 an de BD. Mais ça reste exigeant, c’est Jérôme Dubois qui nous l’a conçu et même nous les énigmes on les a trouvées compliquées [rires], mais il a fait ça, super bien ! Il a créé des personnages incroyables, ça va vraiment être drôle.

Voilà, c’était nos fils conducteurs de l’année et on essaye tous les ans de s’en donner de nouveaux, mais après, c’est beaucoup de coups de cœur sur des livres dont on ne veut pas passer à côté. Par exemple Drawn & Quarterly, c’était un de mes objectifs de vie ; et l’année prochaine, on sait qu’on va faire une exposition sur Tove Jansson avec ses bandes dessinées, mais aussi ses travaux d’écriture et de peinture. Et on va pouvoir accoler toute la nouvelle génération d’autrices qui se sont un peu inspirées de son travail, et on va pouvoir commencer à dessiner une programmation autour de cette première idée.

Affiche de Jérôme Dubois pour sa chasse aux trésors

Et en parlant d’artistes internationaux, il y a aussi le cartonnist Tom Gauld ou Lisa Hanawalt la co-créatrice de la série animée Bojack Horseman, ce sont des rencontres qui se préparent sur plusieurs années ?

A.D. : Lisa on a mis un peu de temps, c’est vrai, mais en général c’est quelques mois de travail pour mettre ça en place. Et c’est quelque chose qui était impossible pour nous il y a encore quelques années, mais on avance petit à petit. On avait accueilli Chester Brown puis Charles Burns —avec une exposition— et ça s’était super bien passé ; et le mot se passe, et plus ça va et plus c’est facile d’avoir ses invités à Colomiers. C’est un travail de confiance, de bouche à oreille d’année en année.

Il y a aussi une rencontre avec Michael DeForge et Anders Nilsen cette année, Drawn & Quarterly reviennent avec un stand et d’autres éditeurs américains à qui ils ont parlé me demandent un stand pour l’année prochaine, ça fait boule de neige. C’est le réseau des gens qui sont contents de venir, qui reviennent et qui passent le mot aux autres.

L’affiche est signée Anna Haifisch, est-ce que tu veux en dire un mot ? Et nous dire comment vous l’avez choisie et comment vous choisissez les artistes en général ?

A.D. : C’est au coup de cœur ! Tous les ans, on réfléchit à quelqu’un qui sait faire de l’affiche et qui est dans notre ligne artistique. L’année dernière, on avait consacré une exposition à Anna Haifisch et l’accueillir à Colomiers c’était trop drôle, c’était trop bien, elle a adoré le festival.

Et ça nous semblait un peu évident de lui confier l’affiche cette année ; et pour la petite histoire, en arrivant à Colomiers —qui est une ville particulière, disons, en termes d’architecture— elle nous a dit quelque chose d’improbable : « franchement Colomiers ça me fait penser à Chicago, à une ville américaine. » Mais vraiment en venant à Colomiers te ne te dis pas ça ! Mais on s’est rappelé de ça au moment de faire l’affiche. Elle nous a fait une ambiance « États-Unis / diner américain » pour faire ce clin d’œil à ce premier ressenti.

C’est marrant parce que ce n’est pas la seule. J’ai regardé les affiches des dix dernières années, elles tournent toutes autour du dépaysement, des grands espaces ou des jeux intérieurs/ extérieurs avec un esprit très « états-unien » …

A.D. : Oui, oui [rires] c’est trop marrant parce que ce n’est pas trop ça.

Celle qui est la plus proche, c’est celle de Jon McNaught, en 2014, avec la biche qui passe sur les petits pavillons, là on est plus dans la vibe.

Mais c’est bien que ça les inspire, en fait, j’envoie toujours les affiches des années précédentes aux artistes qui font l’affiche et je crois qu’il y a une espèce d’identité qui s’est créée sans leur demander de reprendre le même thème, ni les mêmes couleurs, ni un code, ni rien… Et je trouve que ce sont des affiches où on sait tout de suite que c’est BD Colomiers.

Pour fêter ces 40 ans, tu nous a parlé de la chasse au trésor, mais il y a aussi les COOLomiers, une remise de prix décalée, est-ce que tu peux nous en dire plus ?

A.D. : C’est Damien et Guillaume, les éditeurs des éditions Misma qui vont animer la soirée. Il y a quelques années, ils nous avaient fait une fausse remise de prix, les Golden Globos, pour les auteurs et les autrices. C’était que pour le milieu et c’était tellement drôle qu’on a essayé d’imaginer la formule ouverte au plus grand nombre.

À Colomiers, on a un prix qui récompense un premier livre publié en français, le prix toute première fois, ils jouent avec ça et vont remettre que des prix inspirés de titres de chansons des années 80 : « Ça fait rire les oiseaux » pour les livres d’humour, « T’as le look coco » pour le plus beau livre… Et ils ont choisi que des livres d’auteurs et d’autrices qui seront à Colomiers.

Ils vont faire un grand spectacle humoristique avec ces remises de prix, en jouant avec le public et les auteurices qui seront là. Ce ne sera pas du tout moqueur, mais joyeux et festif.

J’espère qu’on pourra voir ça ou des extraits.

A.D. : On a tourné une vidéo, qu’on a pas encore vue, mais je pense que ça va donner [rires].

Quel serait ton conseil pour les festivaliers qui ne connaissent pas encore le festival ?

A.D. : Souvent, les gens qui ne connaissent pas le festival ont un peu peur d’aller dans les rencontres auteurs et autrices, allez-y. On y apporte un grand soin, on soigne les modérations et c’est 1h dans les fauteuils du cinéma pour découvrir l’univers d’un auteur ou d’une autrice qui donne envie d’aller découvrir tout le reste du festival. C’est souvent les habitués qui vont aux rencontres alors que c’est un super moment.

Je vous invite à ne pas avoir peur de vous poser une heure en écoutant un auteurice pour commencer et d’après enchaîner sur les autres propositions.

Pour y avoir été, j’ai adoré ce festival, ne le manquez pas si vous êtes dans la région, l’entrée est à 3€ (avec de nombreuses possibilités de gratuité) avec les expositions en accès libre, et les spectacles sont au tarif unique de 2€

Toute la programmation et les infos ici.

Thomas Mourier, le 25/11/2025

Interview d'Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers

Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

22.11.2025 à 19:52

Aneta Kajzer expose un peu trop près du soleil chez Semiose

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2761 mots)

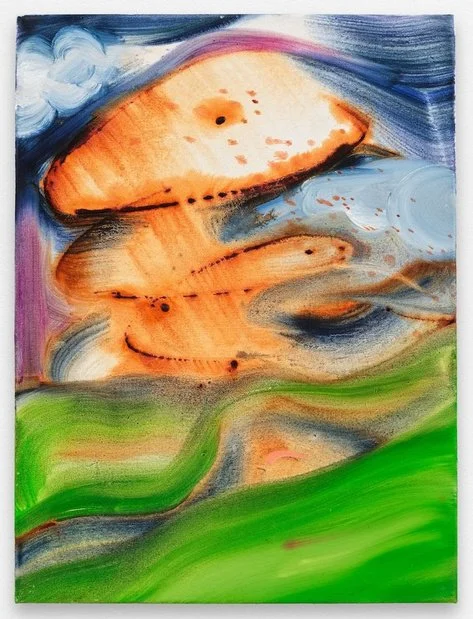

En 2021, Heavy Water inaugurait un premier volet avec une peinture dense, fluide, traversée de courants et de remous intérieurs. Deux ans plus tard, Head in the Clouds s’élevait vers des ciels plus légers, des formes en suspension, des visages flottants dans la couleur. Avec Too Close to the Sun, la trajectoire s’embrase, se poursuit en apothéose lumineuse et prend des allures d’ascension mythique.

Ce qui coulait ou s’évaporait se condense dans une chaleur irradiante : la matière atteint son point de fusion, là où la lumière devient couleur et la couleur, énergie. Le soleil d’Aneta Kajzer n’est pas un astre : c’est un bain de peinture, un foyer qui dilate et dissout les formes, irise et brûle comme si la couleur, portée au voisinage de son point d’ignition, gagnait un degré de liberté supplémentaire. Parfois, la stridence chromatique atteint une intensité presque électrique : les roses acides, les jaunes citron, les verts fluorés émettent leur propre lumière et la surface saturée d’énergie se fait écran solaire. Cette zone de surexposition invite la dissonance, revendique la collision de contrastes qui vibrent jusqu’à l’irréconciliable et tendent les harmonies au bord de la rupture. Dans ces passages presque trop lumineux, Aneta Kajzer s’aventure sur un territoire où peindre revient à risquer la brûlure pour atteindre la clarté. Too Close to the Sun met à nu ce moment précis où la peinture devient une météorologie instable, un point critique au-delà duquel les vents de brosse, les pluies de pigments, les bouffées d’oxydation rouge-orangé, les brumes de pastel et les nappes d’ombre refroidie ne tiendraient plus dans l’atmosphère et se condamneraient à une inexorable chute. Rien n’est planifié : la forme advient dans le flux, se laisse guider par les réactions de la matière, par l’équilibre fragile entre geste et retrait. C’est une peinture de veille et d’attention, une peinture qui guette ses propres révélations. La figure n’apparaît jamais comme une décision préméditée mais comme une apparition lente née du climat du tableau. Elle surgit de la couleur comme d’une nébulosité, à la faveur d’un hasard contrôlé, d’une coulure arrêtée au bon moment, d’un frottis qui soudain prend sens dans un élan mélancolique ou, au contraire, dans une pirouette humoristique un peu effrontée. La figure se devine avant de se reconnaître, comme un visage entrevu dans un nuage ou un reflet d’eau, trouvée plutôt qu’inventée. Pareille à l’observateur de nuages qui distingue une tête, un profil, une bête, l’artiste traque la ressemblance fugace et laisse la paréidolie ouvrir la scène : un trait, une goutte épaisse, une griffure métallique tracée avec le bord du tube esquissent les contours d’un visage et, l’instant d’après, s’évanouissent dans l’abstraction d’une figure ectoplasmique. Sur Doppelgänger (« Double ») une masse bleu outremer vire en cheveux, une effigie en smiley enfantin est surplombée par une seconde figure inquiétante, composée par une arche violette qui courbe l’espace et dont l’œil/point révèle un être dédoublé : deux faces, deux régimes (dessin/peinture) coexistent comme deux humeurs simultanées. Avec Harvest (« Moisson »), un visage-paysage orangé piqué de taches sourit en coin, baigné de souffles bleu nuit ; le vert tendre s’ouvre en colline liquide : la paréidolie est franche et assumée, la nature prend figure et la figure reprend nature, dans une analogie avec certaines peintures nuagistes de Jean Messagier.

Aneta Kajzer, Harvest, 2025 Courtesy de l’artiste et Semiose, Paris

Les œuvres d’Aneta Kajzer se composent en états successifs de saturation/décantation, de lourdeur/légèreté, d’apparition/disparition mais aussi de figuration/abstraction, en maintenant les deux régimes en tension pour qu’aucun ne l’emporte sur l’autre. Cette oscillation n’est pas un compromis mais une position, une manière d’habiter la peinture là où elle se pense encore. La dichotomie entre abstraction et figuration n’a pour Aneta Kajzer aucune pertinence et relève d’un vieux partage hérité d’un temps où l’on croyait encore que la peinture devait choisir entre le monde et elle-même. Elle peint dans l’après-coup de cette histoire, à un endroit où les formes et les flux, les silhouettes et les taches, appartiennent à un même continuum. Le visible et le sensible s’y confondent, la couleur engendre la figure comme un son engendre sa résonance, la peinture est le lieu d’une circulation incessante entre ce qui se montre et ce qui se dissout. La peinture d’Aneta Kajzer emprunte autant à la liberté des lavis et des champs colorés d’Helen Frankenthaler qu’à la figuration de Maria Lassnig, Miriam Cahn ou Nicole Eisenman qui sont pour elle de véritables héroïnes. Ce n’est pas l’abstraction qui succède à la figuration, ni l’inverse : c’est leur respiration commune qui fait naître le tableau. Un coup de brosse long devient mèche ; une coulure brune se fond en rideau de pluie ou de cheveux ; deux points noirs ouvrent des yeux ; une bouche est un cadmium renversé ; un simple appui du métal du tube creuse la ligne qui manquait dans un dessin sans crayon. Cette économie est l’alliée d’une luxuriance qui, à peine éclose, travaille à s’évanouir. Les personnages ont leurs humeurs — componction, sourire léger, douceur… — et acceptent de n’être que des hypothèses, des êtres de survenue — mais n’est-ce pas là finalement une caractéristique de nos fatalités communes ? Icare n’est pas très loin, symbole de ce fragile élan vers la lumière qui finit toujours par se consumer.

Enfin, sans doute n’est-il pas anodin de noter qu’un certain nombre de titres se réfèrent à la musique, une musique que l’on ne peut dès lors s’empêcher d’entendre devant les peintures : Auf Wanderschaft (Felix Mendelssohn, 1845), Space Oddity (David Bowie, 1969), Stairway to Heaven (Led Zeppelin, 1971), Harvest (Neil Young, 1972), All Over the Place (The Bangles, 1984), Slippery Slope (The Dø, 2011), Beam Me Up (Midnight Magic, 2012), Cringe (Awkward Marina, 2024), jusqu’à They Lost Control qui évoque le She’s Lost Control de Joy Division (1979). Chacune de ces peintures impose alors un tempo, de la ballade astrale au riff électrique, de la mélancolie à l’exultation disco. Dans ce mix, la peinture passe d’une réverbération laiteuse (les fonds pastel) à une distorsion (les rouges oxydés), d’un silence (les blancs laissés vides) à un break (la ligne au tube). La musique n’est pas un thème secondaire : c’est une manière de dire que la peinture s’écoute autant qu’elle se regarde, que ses rythmes — coulures, coups, reprises — sont déjà des décisions de forme.

Auf Wanderschaft (« En voyage »), la peinture la plus mélancolique de ce corpus récent, avance par nappes d’abricot brûlé et de cendres. Aneta Kajzer semble avoir traduit en peinture le moment suspendu évoqué dans les strophes de la musique de Felix Mendelssohn — celui du départ, du regard jeté en arrière, du geste de la main qui s’efface dans la distance : « Je pars en voyage vers des contrées lointaines ; je me retourne une dernière fois, ému, et je la vois remuer les lèvres, et me faire signe de la main1. » Le tableau s’ouvre sur un vaste dégradé d’orangés et de roses, espace tiède et vibrant dévoilant au centre une forme pâle, visage fantomatique en effacement dans la lumière blême. Le pan vertical de rose agit comme une coulée d’émotion, une voix qui se perd, tandis que la fine courbe verte jetée d’un geste rapide traverse l’espace comme un ultime éclat. À la manière de Felix Mendelssohn, Aneta Kajzer fait de la séparation une modulation du sentiment, un adieu qui continue à vibrer dans la couleur, une voix qui laisse son écho dans la lumière.

Dans Stairway to Heaven, les arabesques rousses, striées de coulures, ruissellent comme une pluie d’ambre descendue d’un ciel jaune pâle nimbé d’un marbre céleste empourpré. Des arcs et des motifs presque imperceptibles dessinent des bouches, des yeux, des fronts : des visages passent comme des apparitions météoriques. Le violet, en lisière, souffle son contrechant ; la peinture met en scène sa propre pesanteur jusqu’au cramoisi, base terrestre et organique sur laquelle repose ou s’élève le reste de la composition. Le rouge brun est charnel, matière épaisse de veines sombres, traînées figées comme du sang coagulé ou de la résine brûlée. Les couleurs, oscillant entre l’ombre et la braise, opposent à la clarté du haut du tableau — lavandes, jaunes laiteux, chairs rosées — un contrepoids de densité tellurique. Cette tension entre le haut et le bas, le lumineux et l’opacifié, rejoue le mouvement du titre, indique une ascension contrariée. Ces « marches vers le ciel » sont un passage vers la lumière qui doit se détacher d’un monde visqueux et terrestre.

Space Oddity condense la peinture en bouilloncosmique primordial, livre l’étrangeté spatiale du fond diffus de la couleur. Les pigments liquides migrent entre violet, fuchsia et jaune crème ; des filaments et de minuscules halos prolifèrent ; la peau du papier boit la couleur jusqu’à la transparence. Comme dans le titre de David Bowie, tout semble suspendu entre apesanteur et vertige, entre flottaison et dissolution: « And I’m floating in amost peculiarway / And the stars look very different today. » La peinture devient un champ gravitationnel où chaque teinte cherche sa propre orbite : le violet dense attire le regard vers un noyau sombre tandis que les roses et les jaunes diffus s’échappent vers les bords comme si la lumière tentait de quitter la matière. Il n’y a ni haut ni bas, ni orientation stable, seulement des zones de densité et d’évanescence, des forces de dispersion et d’absorption. La peinture agit comme une nébuleuse galactique encore tiède, les taches se dédoublent, les frontières se dissolvent et dans cet espace flottant résonne une solitude presque métaphysique — celle, peut-être, de Major Tom, l’astronaute de David Bowie, livré à la beauté du vide, ou celle d’Aneta Kajzer constatant, encore et toujours, la beauté étrange de l’espace pictural.

Jean-Charles Vergne, le 25/11/2025

Aneta Kajzer - Too close to the sun -> 24/12/2025

Galerie Semiose , 44, rue Quincampoix 75004 Paris

22.11.2025 à 19:42

Concours : sous l’arc de la Défense, la tombe de l’architecte inconnu ?

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1978 mots)

Avec les films « The Brutalist » et « L’inconnu de la Grande Arche » successivement à l’affiche, il est question d’architecture dans les gazettes grand public. Lequel public ne verra pas cependant que le premier est une imposture* et le second l’expression d’une nostalgie, quand de grands bâtiments publics de la République apparaissaient à l’issue d’un concours d’idées (bon pas tous, pour I.M. Pei, la Pyramide, c’était cadeau).

Le grand public comprend pourtant, même confusément, que la Grande Arche et Beaubourg sont certainement les bâtiments contemporains de Paris les plus connus et célébrés dans le monde, deux ouvrages imaginés par des architectes alors inconnus au bataillon. Nostalgie donc car chaque architecte français sait que la construction, la conception même, de la Grande Arche et du Centre Pompidou serait impossible aujourd’hui en France car tant Johan Otto von Spreckelsen que les jeunes Renzo Piano et Richard Rogers seraient bien en peine de témoigner de quelconques références, à part deux ou trois églises pour le premier et des croquis d’étudiants pour les deux autres. Le génie, par définition, arrive toujours dans l’angle mort des habitudes et discours compassés.

Aujourd’hui, dans les règlements de concours, la multiplication des critères et l’exigence de références toujours plus extravagantes rendent caduque l’idée même de sélection, donc de choix éclairé. Encore moins du choix éclairé d’un projet à partir de l’esquisse d’un concours anonyme.

Déjà en 2019, le règlement du concours pour le futur Hôpital universitaire du Grand Paris Nord (HUGPN) – un équipement qui doit être mis en service au troisième trimestre 2028, « au plus tard » (sic) – n’imposait rien de moins que six conditions. La première : « avoir déjà conçu une opération hospitalière en activité de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), avec plateau technique, d’une surface dans œuvre d’au moins 65 000 m², dont l’avancement sera au minimum au stade du PC déposé, le candidat fournira le formulaire PC justifiant de la Surface de plancher (SDP) du projet, ou achevée depuis moins de 5 ans ». Ce n’est plus une demande de références, c’est une grande faucheuse !

Les cinq autres références sont à l’avenant, toutes « de moins de 5 ans ». C’est vrai qu’à la vitesse à laquelle sont construits les projets en ce pays, une référence valable aujourd’hui ne l’est déjà plus demain. Vu ainsi, il est clair que l’architecte un peu audacieux et imaginatif a plus de chance de devenir footballeur professionnel ou d’aller sur la lune que de gagner un gros hôpital en France !

Admettons que pour un équipement hospitalier, qui demande une grande technicité et qui engage la vie ou la mort des usagers, il est compréhensible que le maître d’ouvrage veuille faire appel à qui maîtrise déjà les règles de l’art. Sauf que ces critères se sont depuis largement généralisés. À preuve, l’agence espagnole RCR, prix Pritzker 2017, serait bien en peine de construire un nouveau musée en France, le remarquable musée Soulage datant de 2014 ! S’il ne s’agissait que des musées… C’est désormais la même tambouille improbable qui décide de n’importe quel projet, et ce n’est pas la taille qui compte comme on dit chez Dorcel ! Certes, concevoir et construire une école de trois classes n’est évidemment plus à la portée du premier architecte venu n’ayant pas déjà livré dix groupes scolaires lors des trois dernières semaines avant noël.

Autrement dit, soit l’agence cartonne à grande échelle – depuis cinq ans au moins – dans son domaine particulier et exclusif, soit ce n’est pas la peine de faire perdre du temps à tout le monde. En clair, si vous avez l’habitude des musées, il ne sert à rien d’aller embêter les spécialistes des écoles, des gymnases ou des usines de retraitement des déchets. Chacun chez soi et les projets seront bien gardés. Et quelles agences cartonnent ? En tout cas, la plupart des Grands Prix français de l’architecture ne peuvent prétendre concourir, ni à un hôpital ni à un musée, un groupe scolaire ou un gymnase en province. Trop d’imagination peut-être en regard de critères qui in fine ne visent qu’à l’uniformisation et la répétition de la médiocrité, sans ressort et sans imprévu.

D’ailleurs, histoire de bien calmer l’ardeur des impétrants créatifs et iconoclastes, demeure toujours la mention du bilan financier. Ainsi, il suffit au maître d’ouvrage d’estimer que, pour pouvoir concourir, l’agence doit faire montre d’un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1, ou 2 ou 3 ou 14 millions d’euros selon affinités – depuis cinq ans au plus pour faire bonne mesure – pour régler leur sort aux insolents.

Il fut un temps pas si lointain – d’aucuns s’en souviennent – quand pour un concours, le maître d’ouvrage recevait, disons, entre 50 et 300 candidatures. Ensuite des fonctionnaires, compétents et motivés, armés d’un jury de sachants, passaient des jours entiers à décortiquer les dossiers, plus ou moins bien et plus ou moins vite certes en fonction de leurs propres préjugés et des désirs du maître d’ouvrage et/ou du maire mais, à la fin, au moins deux ou trois, sinon les quatre, des équipes sélectionnées étaient le résultat d’un choix construit, débattu, argumenté et assumé. Il fallait des femmes architectes, il fallait des jeunes, il fallait des stars, etc. Il s’agissait en tout cas d’un acte intellectuel que le maire ou maître d’ouvrage pouvait plus tard expliquer et justifier à ses administrés. À défaut de concours d’idées, c’était déjà ça !

Aujourd’hui, si la maîtrise d’ouvrage prend des mois à annoncer le lauréat, en réalité, aujourd’hui, de critère 1 à critère 6, en trois heures, il ne reste aux fonctionnaires indolents que six ou sept candidatures à examiner et, en fonction des désirs du maître d’ouvrage, l’affaire est pliée en une après-midi. Avec l’IA, ce sera désormais réglé en 30 secondes chrono ! Paresse des services ? En tout cas, pour les politiciens pusillanimes, voilà l’architecture passée d’une logique de choix éminemment politique à une logique d’élimination tandis qu’une démarche intellectuelle, aussi fragile soit-elle, est devenue un algorithme aussi dénué d’intelligence que possible.

Même les promoteurs agissent par choix, pour de bonnes ou mauvaises raisons, parce qu’ils apprécient cet architecte ou parce qu’ils savent que cet autre sera un béni-oui-oui, mais au moins c’est un choix et, le plus souvent, ils se fichent comme d’une guigne de savoir combien il y a de gens à l’agence du moment que ça tourne.

S’agit-il donc simplement pour les maîtres d’ouvrage publics de gagner du temps ? Parce que trois jours de réflexions un peu sérieuses pour étudier cent dossiers au lieu de six, pour un projet qui mettra de cinq à dix ans à se construire, serait trop demander aux services évidemment débordés ?

Ou peut-être manque-t-on désormais de fonctionnaires et d’élus compétents ? Ce qui expliquerait pourquoi ceux incapables de mesurer le sens de l’architecture dans un projet préfèrent s’en remettre de façon obtuse et prudente aux tableaux de références qui ont cours partout, quel que soit le lieu où sera construit l’ouvrage et sa dimension. Prise de risque = 0 et vivons heureux. Pas étonnant que les bâtiments eux-mêmes finissent par ressembler à des tableaux Excel.

Christophe Leray, le 25/11/2025

22.11.2025 à 19:31

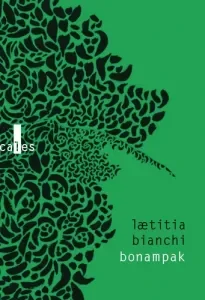

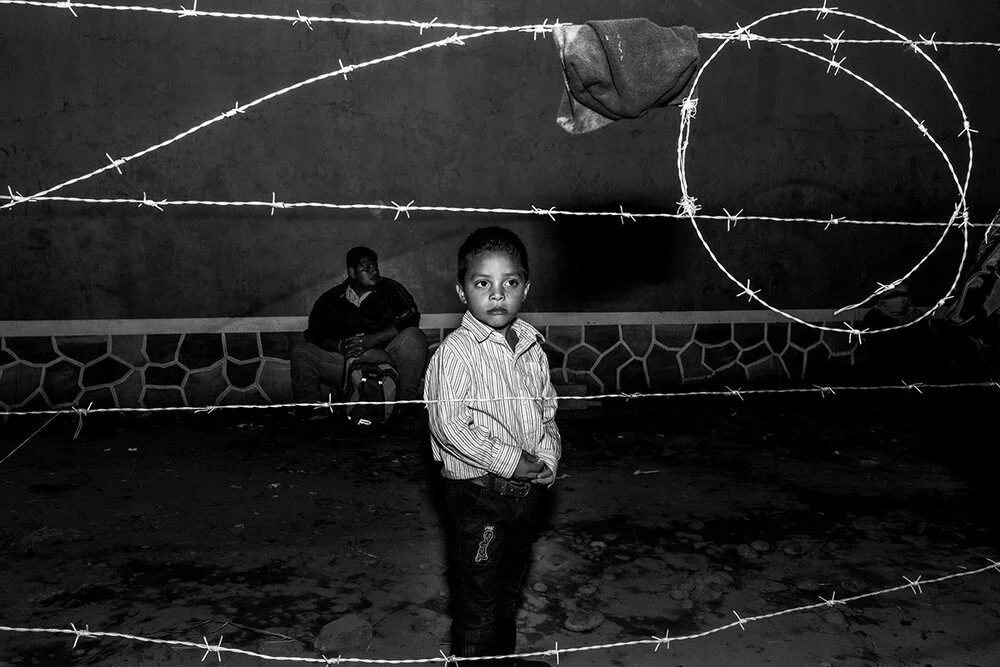

Bonampak, une archéologie mexicaine sans paquet cadeau

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3491 mots)

Dans les plis et replis de l’histoire de la « découverte » d’un site archéologique célèbre au Mexique, des visions du monde qui se heurtent et se déchirent. Un roman alerte et passionnant.

Qui trouve les pyramides et les trésors à l’intérieur des pyramides ? La réponse m’a longtemps semblé évidente : les explorateurs, les aventuriers, les archéologues – une limite floue entre ces catégories –, les Indiana Jones. Un homme à pied ou à cheval, parlant toutes les langues, maniant toutes les épées, ouvrant tous les chemins, disposant d’assez d’intuition pour tomber sur les stèles, et d’assez de générosité pour les remettre au musée du coin – le British Museum.

J’étais naïve. De cette naïveté qui n’est pas seulement ignorance. De cette naïveté qui est flemme aussi, absence de questionnement, tranquillité du visiteur charmé et repu qui vient voir ce qu’il y a à voir, comme si la géographie et l’histoire étaient un panier de pommes sur une table. Il y a quoi à faire, dans le coin ? – et les innombrables guides de voyage répondent.

Souvenir d’un cours d’histoire : on nous racontait le voyage officiel d’une reine ; de hauts murs avaient été construits le long de son passage pour cacher ce qu’elle ne devait ni voir ni savoir. Tous, du haut de nos dix ans, on s’esclaffait : comment n’avait-elle rien vu, la reine ? Etait-elle bête, cette reine ! Ne pas reconnaître des murs montés à la hâte, croire aux slogans de bienvenue ! Quelle idiote, cette reine ! Mais les murs du regard chacun se les bâtit, les œillères sont intérieures et nous voilà notre propre voyageur officiel, accueilli en grande pompe, et désireux de beaux clichés, parmi la vacance du questionnement.

Les lendemains de ma première visite de Bonampak – ces lendemains furent des années –, j’ai fait l’idiote. À chacune de mes phrases, je mettais un point d’interrogation. J’eus longtemps l’âge du pourquoi.

Pourquoi Bonampak ? Pourquoi m’étais-je retrouvée un matin à Bonampak, seule, éblouie, dans la lumière blanche de la forêt lacandone ? Parce que Bonampak était un site archéologique maya digne d’être vu. Pourquoi digne d’être vu ? Parce qu’on pouvait y voir des peintures extraordinaires. Pourquoi pouvait-on y voir ces peintures ? Parce qu’un certain Giles Greville Healey les avait découvertes. Pourquoi Giles Healey les avait-il découvertes ? Parce qu’il se trouvait là en 1946. Pourquoi se trouvait-il là en 1946 ? Parce qu’il tournait un documentaire sur les Mayas. Pourquoi tournait-il un documentaire sur les Mayas ? Parce que la United Fruit Company le lui avait demandé. Pourquoi la United Fruit Company, entreprise bananière,la plus puissante multinationale des Etats-Unis, finançait-elle un documentaire sur les Mayas ? Je n’avais pas de réponse. Alors je reprenais. Pourquoi étais-je à Bonampak, où un Lacandon assis sur les marches du temple aux fabuleuses peintures pianotait sur son téléphone portable, gardant vaguement l’entrée ? Parce que Giles Healey avait découvert Bonampak. Pourquoi Healey avait-il découvert Bonampak ? Parce que ses amis lacandons l’y avaient conduit – c’était écrit dans les guides. Pourquoi Giles Healey avait-il des amis lacandons ? Je n’avais pas de réponse.

Le site mexicain de Bonampak (« murs peints » en maya, nom donné par l’archéologue Sylvanus Morley), ensemble relativement modeste de vestiges de la civilisation maya, est situé à une trentaine de kilomètres de celui de Yaxchilán, beaucoup plus imposant, près de la frontière du Guatemala. Il doit sa notoriété mondiale à ses fresques, « découvertes » par l’Occident moderne en 1946. Au cœur de la jungle lacandone de l’État du Chiapas (chère aux néo-zapatistes de l’EZLN et à l'(ex-)sous-commandant Marcos, le site était bien connu des indigènes avant d’être remis au goût du jour archéologique dans des circonstances à la fois terribles et rocambolesques, dans lesquelles les rivalités entre scientifiques professionnels ou sensationnalistes, coureurs de jungle, aventuriers et proto-beatniks ne le cèdent en rien aux menées plus ou moins souterraines de factions politiques et, surtout, de la multinationale tentaculaire à l’époque qu’était United Fruit, véritable empereur économique de l’Amérique Centrale sous domination yankee (ainsi que le rappelait comme incidemment le grand Hans Magnus Enzensberger dans son « Politique et crime » de 1964). C’est à l’histoire de cette redécouverte, et aux vertiges qu’elle ne peut qu’occasionner, que nous convie l’autrice et éditrice franco-mexicaine Lætitia Bianchi, avec ce « Bonampak » publié en mars 2025 aux éditions Verticales.

Vous êtes à l’orée de la forêt lacandone, page 1, comme dans ces Livres dont vous êtes le héros que l’on ouvrait enfant, les dés serrés dans la paume, pressentant le danger et la chance, impatients de la présence de créatures malfaisantes ou amies que l’on savait tapies entre les pages. Vous marchez dans la forêt. Mais quel étranger marcherait ainsi, seul, dans la forêt lacandone ? Pas de carte, pas de wifi, pas de panneaux indicateurs de trésors. Et le boire, et le manger ? Et le matériel, si matériel il y a ? Et les mules pour le transporter, si mules il y a ? Et l’argent pour payer les mules ? Et les sentiers ? Et d’ailleurs, pourquoi y aurait-il des sentiers ? Qui aurait l’idée de tracer des sentiers en pleine jungle ? La métaphore de l’aiguille dans la botte de foin, transposée sous d’autres tropiques, devient celle de la pyramide dans la botte de jungle : la proportion est-elle la même. Nul besoin de calculs pour comprendre qu’on ne butte pas au hasard sur une pyramide. La probabilité, pour un explorateur étranger, de trouver Bonampak au hasard d’une promenade n’est pas dérisoire : elle est nulle. Il faut donc des guides. Des informateurs. Des fixeurs, comme dit le jargon journalistique. Des indigènes à qui on enlève trois lettres : des Indiens. Des gens du coin. Des sauvages. Mais des sauvages suffisamment peu sauvages pour vous répondre. Il faut de l’intuition (un peu), de la patience (beaucoup), du courage (évidemment), du cynisme (parfois), le désir de gloire (sans doute), et des relations dans le monde (of course). Après seulement on fait la Une des journaux.

Les fresques avaient été étudiées, analysées, interprétées. Il y avait eu des dizaines de livres. Des sommes archéologiques sagement rangées dans les bibliothèques les plus prestigieuses d’Amérique. Des articles de magazines (Mayas ! explorateurs ! Indiens ! trésors !), étayés de citations tronquées et de sources hasardeuses. Des guides et des écrans touristiques avecleurs étoiles, leurs enthousiasmes (incontournable !) ou leur mépris (si on a le temps). Les à-côté des guides, les avis des uns (grosse déception, on voit mal les peintures) et les avis des autres (formidable ! super trip dans la jungle). Carte postale sur frigidaire ou livre d’art sur étagère.

Il y avait même eu ce mot, bonampakitis, affublant du nom d’une maladie imaginaire les passions déclenchées par Bonampak, par le fait que tout un chacun ait son mot à dire sur la découverte de Bonampak et sur la mort – non : sur l’assassinat, on le savait peut-être, on le savait sans doute, on ne le disait pas encore – de Carlos Frey. Bonampakitis. Le mot avait été créé en 1952 par un autre protagoniste de cette histoire, l’archéologue Frans Blom. La bonampakitis, disait Frans Blom, était une maladie littéraire, hautement contagieuse. Et voici que sur un autre continent, de l’autre côté de l’Atlantique et plus de soixante-dix ans après les faits, j’avais contracté une forme virulente de bonampakitis. La sensation que des pans entiers de l’histoire convergeaient dans ces quelques mètres carrés de jungle en était le symptôme le plus évident. J’aurais pu laisser passer cette fièvre exotique de savoir, manger des cédrats et des pistaches et ranger parmi mes souvenirs personnels l’émoi de ma première visite de Bonampak, à l’aube – mais.

Dans les plis et replis de la saga Indiana Jones de Steven Spielberg, la conception romantique et héroïque de l’archéologie occidentale conduite en forêt vierge, derrière le film d’aventures à gros budget et les prouesses de Harrison Ford dans le rôle-titre, est déjà fortement questionnée, pour qui sait regarder entre les plans principaux. À propos de Bonampak, Lætitia Bianchi pousse les curseurs de démythification quasiment au maximum possible.

À travers les parcours de (re-)découvreurs, professionnels ou accidentels, de Frans Blom, de Carlos Frey, de Gilles Healy et de John Bourne, c’est toute une économie souterraine et une formidable instrumentalisation de l’art et de son histoire, du regard porté sur la colonisation réputée ancienne et sur l’exploitation économique déterminée et parfaitement contemporaine (des questions qui se trouvent d’ailleurs, sans aucun hasard, à l’un des points névralgiques des revendications néo-zapatistes au Chiapas) qui sont mises à jour, elles aussi. Ruines d’avant 1946 aux gigantesques ombres portées et aux conséquences interprétatives plus que jamais actuelles, les fresques de Bonampak, baignant dans le jus extractiviste de l’acajou, du pétrole et du latex spécifiquement destiné au chewing-gum (mis en évidence dans un flashback des plus tristement savoureux), deviennent un marqueur et un témoin de quelque chose de profondément ancré, les englobant et les dépassant, du côté de la domination froide et, de facto, quasiment automatisée.

Et c’est en dissimulant tout le sérieux de son investigation historique sous une tonalité frisant joliment le bucolique et le burlesque (le Julien Blanc-Gras de « Gringoland » n’est parfois pas si loin, surtout au début du roman, non plus, presque paradoxalement, que le Paco Ignacio Taibo II de « Jours de combat ») que Lætitia Bianchi nous offre ici une œuvre politique et socio-économique de tout premier ordre.

xk xk xkiii. Il y a un oiseau, mais il n’y a pas dans les lettres de notre alphabet de quoi écrire le cri de cet oiseau. Il pleut, mais il ne pleut pas de la pluie. Les gouttes sont larges comme la paume de nos mains, parfois plus. Parfois les gouttes ont des doigts, parfois elles sont rondes et jaunes. Elles tombent de très haut. Elles tombent de plus haut que la hauteur du premier building des États-Unis, elles tombent de douze étages ; le treizième étage c’est le ciel. Ce n’est pas de la pluie, non. Qu’est-ce que c’est ? C’est la pluie qui n’est pas la pluie. Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles les plus hautes qui tombent et qui en tombant sur les branches des étages inférieurs de la forêt, font ce bruit de pluie épaisse. Xk xxk. Les arbres sont plus hauts que les plus hauts des buildings qui n’existent pas encore. Xk xxk kkkx. Sur les troncs des arbres il y a des traces de doigts, et ces doigts bougent lentement : c’est la lumière bercée par les feuilles. Les feuilles sont vitraux de cathédrales mais les cathédrales n’existent pas encore. Les rayures de soleil peignent et repeignent les feuilles, et les feuilles se laissent peigner et peindre de leurs doigts entrelacés. Xk xxk kkhha xk. Une fourmi au cul doré grand comme un pépin de sapotillier avance, chantant l’ampleur du tableau. Kkhha xk. Le soleil n’est pas seul. Sous le soleil que nous appelons soleil, deux soleils volent en contre-bas, au troisième étage du ciel, dans la pluie qui n’est pas la pluie. L’un se pose sur une branche. Il a plongé sa bouche dans du rouge vif. xk xkii xkiii. Dans nos mots, il n’y a pas de quoi nommer ses couleurs. On appelle cela un toucan.

Le Mexique ne s’appelle pas encore le Mexique. La forêt lacandone ne s’appelle pas encore la forêt lacandone. Bonampak ne s’appelle pas encore Bonampak. Et pourtant tout cela existe, et les soleils, et les couleurs, et les toucans, xk xk xkiii. Nos pauvres lettres de l’alphabet ne savent rien de cela encore.

Hugues Charybde, le 25/11/2025

Laetitia Bianchi - Bonampak - éditions Verticales

l’acheter chez Charybde, ici

18.11.2025 à 09:23

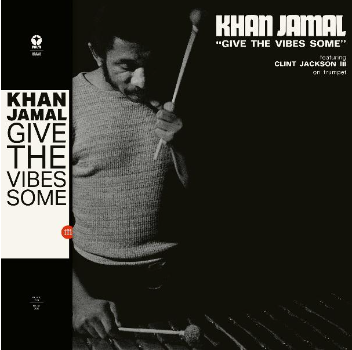

Passé sous le radar : les vibes de Khan Jamal

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1102 mots)

Si, en parlant vibraphone jazz, les premiers noms qui viennent à l’esprit depuis les 60’s sont plutôt Bobby Hutcherson, Roy Ayers ou Gary Burton, après Lionel Hampton, Milt Jackson ou Cal Tjader, il s’agirait aussi, dans le registre spiritual, de ne pas oublier Khan Jamal dont la ressortie de Give the Vibes some au Souffle Continu remonte d’une pile. Avec l’idée de base du Give the drummer some adaptée aux lamelles qui swinguent. Un genre de perle à la résonance aussi métallique que spatiale. Rentrez les tobogans !

Sur ‘’Cold Sweat’’, James Brown lançait son légendaire “give the drummer some.’’ En 1974, le vibraphoniste de Philadelphie Khan Jamal lui emboîtait le pas avec Give the Vibes Some et le résultat est saisissant. Le label PALM, fondé par le pianiste et compositeur Jef Gilson, offre à Jamal le terrain idéal pour explorer en profondeur les possibilités du vibraphone contemporain. Créé en 1973, PALM s’impose vite comme un label qui ne publie que des enregistrements atypiques. Give the Vibes Some, dixième sortie du label, en est une éclatante illustration.

Originaire de Philadelphie, Khan Jamal se tourne vers le vibraphone en 1968, après deux années passées dans l’armée, entre la France et l’Allemagne. Séduit à la fois par l’instrument et par le style de Milt Jackson, figure emblématique du Modern Jazz Quartet, il étudie auprès de Bill Lewis, légende locale du vibraphone. Il fait ensuite ses premiers pas sur la scène jazz de Philadelphie, où il s’impose rapidement.

Début 1972, Khan Jamal enregistre pour la première fois avec le groupe Sounds of Liberation, qui propose une singulière fusion entre le groove des congas et l’improvisation issue du jazz d’avant-garde. Le saxophoniste Byard Lancaster, figure clé dans le parcours artistique de Jamal, apporte une contribution essentielle à ses explorations en solo. Quelques mois plus tard, toujours en 1972, Jamal signe ses débuts en tant que leader avec Drum Dance to the Motherland, une performance live audacieuse, marquée par un traitement spécifique, autour des réverbérations et des saturations des sons, une expérience unique, qui n'a jamais été reproduite par la suite. Ces deux enregistrements paraissent sur Dogtown, un petit label indépendant géré par des musiciens.

‘’Nous ne pouvions décrocher aucun engagement, ni concerts, ni sessions d’enregistrement, rien du tout. Alors, je suis parti pour Paris’’, raconte Jamal dans une interview accordée à Cadence avec Ken Weiss. ‘’En quelques semaines, j’avais publié quelques articles et obtenu une séance d’enregistrement. Une situation qui n'améliore pas mon sentiment vis-à-vis de l’Amérique.’’ C’est en 1974, à l’époque où Byard Lancaster enregistre la musique aujourd’hui rassemblée dans The Complete PALM Recordings (1973-1974) publié par Souffle Continu.

La séance d’enregistrement de Jamal donne naissance à Give the Vibes Some. À l’origine, il s’agit d’un album d'exploration du vibraphone en solo, mais deux titres sont enrichis (grâce à une astuce technologique ?) par la participation d’un célèbre batteur français, habituellement audible au piano ou derrière les fûts à chanter en kobaien… . Sur un autre morceau, Jamal délaisse le vibraphone pour son ancêtre en bois, le marimba, et invite le jeune trompettiste texan Clint Jackson III. Durant ce séjour en France, l’article le plus marquant consacré à Jamal paraît dans Jazz Magazine, sous forme d’interview. Ses derniers mots sont : “The Creator has a master plan / drum dance to the motherland.” On peut y ajouter comme formule programmatique : “Give the vibes some.”

On ajoute que, pour un album méconnu ( de nous jusqu’ici…), il sonne comme pierre angulaire. de ce jazz développé par les 70’s que le terme “spiritual” ne recouvre qu’en partie et, comme un album qui aurait du faire partie de toute bonne discothèque. Et ce, dès sa sortie. C’est (peu) dire !

Jean-Pierre Simard, le 18/11/2025

Khan Jamal - Give the Vibes some - Palm Redux Serie - Souffle Continu

17.11.2025 à 19:17

Des amours artificielles au Japon expliquées par leur écrivaine même

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4760 mots)

A l’anthropologue Agnès Giard, chercheuse rattachée à l’Université de Paris Nanterre, auteure de Les Amours artificielles au Japon (Albin Michel, octobre 2025) on a voulu poser des questions, suite à la lecture, pour nous tourneboulante, de son livre. On s’accroche, c’est du brutal. Let’s go !

Copyr. Share Wedding

LAQ :Comment le ralentissement économique du Japon a-t-il bien pu déterminer les nouveaux comportements de vie amoureuse virtuelle – et pourquoi ?

Agnès Giard : Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, les nouvelles générations ne veulent ou ne peuvent plus se marier parce que le mariage repose sur un modèle que la crise a rendu inadéquat. Ce modèle, c’est celui de la femme au foyer et de l’homme assurant la principale source de revenu. Ce modèle ne peut fonctionner que si l’homme gagne au minimum 5 millions (28 000 euros) de yens par an, or seuls 15% des Japonais ayant la vingtaine atteignent ou dépassent cette somme. A peine 37% dans la tranche d’âge au-dessus.

Les salaires ayant baissé, les emplois étant devenus précaires, un nombre croissant d’hommes sont donc exclus du marché matrimonial. Par ailleurs, beaucoup de femmes refusent de devenir femme au foyer et de se mettre au service d’un mari qui pourrait tout aussi bien perdre son travail ou divorcer. Pour ces raisons et bien d’autres encore, la plupart des jeunes refusent de s’engager. Ou, tout simplement, n’y parviennent pas, faute de moyens, faute de partenaire.

Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial ingrat, certaines personnes tentent de trouver le bonheur autrement, avec les moyens du bord. Que faire quand on se sait condamné à mourir seul et sans descendance ? La plupart de mes interlocuteurs au Japon me disent que l’amour « dans la tête » procure des émotions réelles. Pour eux, aimer un personnage, c’est une façon de faire face à une situation sans issue.

Mariage de Kondō Akihiko avec Hatsune Miku p. 145 © kondo akihido.

LAQ : Plus précisément, comment une démarche de couple est-elle devenue quasi impossible économiquement – et pourquoi cela a-t-il rendu les relations virtuelles ?

Agnès Giard : Le gouvernement japonais estime que d’ici 2030 un homme sur trois et une femme sur cinq seront célibataires à vie. Avec la nomination de Sanae Takaichi qui invite « tout le monde à travailler dur », en ajoutant qu’elle va elle-même sacrifier sa vie privée pour « travailler, travailler, travailler et travailler », la situation semble sans issue : faire carrière étant incompatible avec une vie familiale, les hommes et femmes se sentent pris en otage d’un système qui dysfonctionne. Les uns se sentent piégés dans le mariage, les autres souffrent d’en être exclus. Aucune alternative ne se présente vraiment… pour le moment du moins.

Plutôt que de baisser les bras, certains individus reportent leur affection en direction ce qu’ils appellent «la Deuxième Dimension» (ni-jigen), c’est-à-dire l’espace des écrans, des mangas et des consoles de jeu. Il me semble cependant important de souligner que cette pratique ne concerne qu’une petite minorité de personnes au Japon. Les personnes qui s’engagent dans des relations amoureuses « illusoires » le font à des degrés d’investissement variés et les chiffres avancés par les agences marketing sont à prendre avec des pincettes. Personnellement, je ne cite ces chiffres qu'au titre de révélateurs : ils traduisent bien le goût des médias japonais (entre autres) pour la surenchère… autour d'une pratique qui reste encore très mal-vue.

Selon une étude datant du 31 janvier 2025, réalisée par CDG et l'agence Oshicoco sur 23 069 personnes âgées de 15 à 69 ans, 14 millions de personne (soit 11% de la population) possède un « objet d’amour inaccessible » (oshi). Le mot oshi regroupe pêle-mêle des idoles réelles et virtuelles, des acteurs, des héros de manga ou d’anime, des VirtualTubers et des champions de sport… Qu’il s’agisse d’humains ou de personnages, les oshi relèvent de l’« amour illusoire » (mōsō ren’ai). Le mot présente ceci d’intéressant qu’il invalide la distinction vrai/faux, en montrant que l’amour fabulé mobilise et génère des émotions réelles. Que l’objet de désir soit en chair ou en pixel revient au même : dans tous les cas, il s’agit d’une projection chimérique.

Copyr. Akihiko KONDO

LAQ : Ne reste-t-il plus rien des révoltes des années 60 et 70 qui remettaient le vivant et l’humain en première position dans la société pour lutter contre les restes du féodalisme nippon – et 30 d’occupation des USA ?

Agnès Giard : La tradition de dissidence du Japon s’est effectivement érodée après les soulèvements étudiants et paysans de 1967-1970 : les manifestations contre les bases militaires américaines ou contre l’aéroport de Narita ont été réprimées dans le sang mais surtout ont débouché sur des luttes intestines, suscitant une réaction de méfiance durable de la part du grand public. Organiser des émeutes ? Fomenter des coups d’état ? Militer en bloquant des routes ? Affronter des policiers ? Pour la plupart de mes interlocuteurs, ces formes de contestation, jugées trop brutales (ou trop frontales) ont fait la preuve de leur inefficacité. Ils et elles préfèrent les stratégies obliques, c’est-à-dire la mise en scène ostentatoire de ces « amours insensées » (je cite Tanizaki) comme moyen d’exprimer à la fois sa colère contre un système dysfonctionnel, sa frustration d’être laissé-pour compte, mais aussi le désir de changer le monde et l’espoir d’être heureux autrement. La pratique de l’amour dit 2D s’ancre dans la contre-culture et soude entre eux des millions de fans, unis par une forme d’amour qui relève clairement de la désobéissance civile. Bien qu’à nos yeux d’Occidentaux leur mouvement n’ait rien de très contestataire puisqu’il est non-violent, il faut pourtant se rendre à l’évidence : les fans s’engagent, à des degrés divers, dans des activités jugées déviantes, donc séditieuses. Les plus radicaux s’exposent à la mort sociale lorsqu’ils ou elles épousent un personnage. Bien que le phénomène soit maintenant récupéré sous le nom d’oshi-katsu, il reste très mal-vu : dans les médias, il n’est ainsi pas rare de lire des tribunes dénonçant la prétendue « aliénation » de cette jeunesse « hédoniste », « désaxée » ou « en perte de repères », désignée comme bouc émissaire à la vindicte publique. Ceux-celles qui se mobilisent autour de leurs amours manifestent en actes une véritable révolte puisqu’ils et elles refusent de « reproduire » les schémas.

LAQ : Tu parles d’un univers englobant anime, jeux vidéo, mode et réseaux, quels en sont les limites et comment les industriels proposent-ils des objets dérivatifs propres à cet univers sérié ?

Agnès Giard : Les personnages à aimer viennent du Media Mix, les contenus de divertissement qui se déploient sur tous les supports possibles : manga, jeux, albums pop, anime, spectacle musical, etc. Ce n’est pas innocent bien sûr. Le Media Mix entretient des affinités profondes avec ce système de croyance qui voit des êtres surnaturels circuler à travers toutes sortes d’interfaces. A l’instar de ces présences (esprits, défunts, dieux, âmes ou ombres), les personnages se matérialisent sous la forme d’images, de sons ou de couleurs, reproduites sur des badges, des mugs, des oreillers à étreindre, des posters, des cartes à collectionner, des accessoires de mode, des flacons de parfum, des bijoux, des boissons… Beaucoup de femmes, notamment, apparient leurs vêtements à ceux de leur chéri fictif afin d’intensifier le sentiment de proximité. Elles le portent à fleur de peau et soignent leur apparence afin d’attirer le regard : leur corps fournit la preuve tangible que le personnage existe, puisqu’il les rend belles. Comme on le voit, le mot « virtuel » est donc un peu désajusté. Les amours artificielles (appelons-les ainsi, par défaut) se manifestent de façon tangible pour pouvoir exister.

Copyr. Share Wedding

LAQ : Tu parles d’air amour- comme auparavant la culture rock avait inventé l’air guitar, est-ce un jeu avec le lieu ou avec le personnage et sa situation ?

Agnès Giard : L’expression « air amour » (ea ren’ai) désigne la façon dont les adeptes miment des échanges amoureux dans le vide. Cette expression a eu son heure de gloire car elle permettait aux fans de se désigner avec humour comme des performers travaillant sur l’invisible, c’est-à-dire sur les systèmes de représentation. Le mouvement de l’amour 2D est d’ailleurs très comparable à celui du Voguing : dans les deux cas, on a affaire à des personnes ostracisées qui « singent » les postures et les attitudes jugées désirables afin de saboter les normes de genre. Dans les deux cas, il s’agit de renvoyer au monde l’inanité des normes matrimoniales et sexuelles, leur côté fabriqué donc vain. L’amour 2D relève du théâtre et ses acteurs, qui reflètent en miroir le jeu des interactions sociales, en dévoile l’artifice. J’y vois là une forme subtile de dérision. Au Japon, les gens qui aiment des personnages fictifs ne le font généralement pas pour fuir la réalité. Ils se tournent vers le jeu comme vers une forme de magie opératoire.

LAQ : Comment en arrive-t-on à codifier des relations virtuelles jusqu’à des rites mortuaires ?

Agnès Giard : Beaucoup d’activités humaines supposent un jeu existentiel entre les valeurs du réel et de l’irréel : on se projette dans une fiction pour faire advenir quelque chose de « vrai ». On joue à être quelqu’un pour « devenir » ce quelqu’un. Tout jeu consiste à spéculer sur l'effet possible, dans le monde réel, de notre pouvoir d'imagination. En compagnie de leurs personnages bien-aimés, beaucoup d’humains s’amusent à réinventer un monde dans lequel il serait possible de vivre en couple sur d’autres bases que celles édictées par la société. Quand le personnage meurt, les humains organisent donc des cérémonies, calquées sur celles qui permettent de dire adieu à un proche : il y a des fleurs, des lettres de gratitude, parfois aussi des stèles mortuaires ou des cérémonies organisées dans des temples en présence de moines « réels » qui acceptent volontiers de se plier à ce jeu car les tenants du Bouddhisme savent bien que rien n’existe, sauf les désirs qui nous enchaînent au monde phénoménal.

Copyr. Sun Euro

LAQ : Ce qui me semble le plus loin de moi dans ton livre c’est la partie concernant les dépenses somptuaires qu’entraine cette virtualisation des relations ? Peux-tu développer ?

Agnès Giard : Au Japon, les pouvoirs publics ne soutiennent pas la production artistique. Les producteurs de manga, de jeu ou d’anime ne bénéficient pratiquement d’aucune aide et les fans en ont bien conscience : ils achètent donc autant qu’ils peuvent pour soutenir l’entreprise qui leur fournit du rêve, afin (disent-ils) de « prolonger la vie » de leur personnage bien-aimé. Ces dépenses sont d’ailleurs nommées « offrande » (o-fuse), pour en marquer le caractère sacrificiel. Il ne s’agit pas d’acquérir un bien pour augmenter son bien-être mais plutôt le contraire : il s’agit de se déposséder pour « soutenir » (ōen suru) une idole et lui « exprimer sa dévotion » (sōhai suru). L’émulation dans le milieu pousse d’ailleurs beaucoup de fans à dilapider leur argent : jetant leurs économies par la fenêtre, les plus radicales des amoureuses se privent et parfois s’endettent parce que le but, disent-elles, est de tout « brûler », brûler d’amour bien sûr. Profondément subversive, cette pratique s’inscrit à rebours des valeurs propres aux sociétés modernes qui prônent la sécurité, l’épargne, la transmission du patrimoine ou le confort matériel…

Le problème, bien sûr, c’est que l’achat de goodies et autres nourrit une industrie bien réelle. Certaines firmes incitent les fans à « crier leur amour » (ai wo sakebi), suivant la formule consacrée, c'est-à-dire à dépenser leur salaires en produits dérivés. Mettant « à profit » les offrandes qu'elles convertissent en gestes d'achat, ces firmes exploitent la logique d’holocauste des fans qui font maintenant l’objet d’études marketing. Les voilà quantifiés, profilés, ramenés au statut de simples « cibles marché », pour ne pas dire de moutons à tondre… Certains y voient une source de légitimité car, d’une certaine manière, leurs amours obtiennent ainsi le droit à l’existence. D'autres s'insurgent contre cette récupération. Signe des temps : la pratique des « amours fictives» (nijigen ren’ai) a, depuis la pandémie, été requalifiée de « vie avec le favori » (oshi-katsu) à l’aide d’un mot-parapluie bien pratique, contribuant d'une part à banaliser l'existence des amours artificielles, d'autre part à en atténuer la charge de sédition.

Copyr. Yupiteru.

LAQ : Et, pour ne pas oublier ton dernier chapitre, comment formuler l’au-delà à partir du virtuel ?

Agnès Giard : Le bonheur à deux relevant du rêve impossible, une frange marginalisée de la population voue aux êtres fictifs l'équivalent d'un culte. C’est un culte pour rire bien sûr, dans le sens que les fans détournent sciemment le vocabulaire et les rituels de religions instituées pour en faire les instruments d’un jeu. Il s’agit de faire « comme si » les personnages (de mangas, jeux ou anime) étaient des « dieux » (kami) en leur vouant des « autels » (saidan) ou en effectuant des « pèlerinages » (junrei). Les quartiers dédiés au Media Mix sont appelés des « sanctuaires » (seichi) car c’est là que s’achètent ou se troquent les icônes saintes, c’est-à-dire les goodies. Les auto-proclamés « croyants » (shinja) se reconnaissent aux « talismans » (o-mamori) qu’ils accrochent à leurs smartphone. A Ikebukuro, quartier dédié aux adeptes de « beaux gosses » (ikemen) portent à l’épaule un autel portatif appelé « sac de douleur » (ita-bag) car il est recouvert de badges et de peluches à l’image de leur bien-aimé. Ces sacs permettent aux femmes de communier dans l’amour pour le même contenu. Des ouvrages permettant de « prêcher » (fukyō) en faveur de l’amour 2D sont en vente dans ces quartiers peuplés de fans qui se désignent parfois avec humour comme des « missionnaires » (nekyūsha)… Le but du jeu est de « faire descendre sur terre » ces êtres désignés comme « venus d’une autre dimension » (jigen wo koete), en lui offrant son propre corps au besoin. Certains fans pratiquent d’ailleurs le cosplay ou son équivalent extrême, le kigurumi, afin d’accueillir en eux la présence de l’être chéri en lequel ils se dédoublent. Forts de cet amour, ils affrontent maintenant l’opinion publique, s’affichent, créent des associations et proposent, via les contenus auxquels ils collaborent, de nouveaux standards de vie à deux. Ils font de l’entrisme : une stratégie empruntée à Gramsci ?

———-

Outro de l’interviewer : Mon sentiment, après la lecture du livre et l’interview ci dessus est que là où on pensait avoir à faire à un simple phénomène de mode, on s’aperçoit en fait que cela a plus à voir avec une révolte hors norme et une pratique qui remet en jeu la simple place de l’être au sein de la société. Avec le corollaire que c’est une pratique qui se recentre sur l’individu là où la société japonaise ne propose rien qui soit en relation avec un quelconque désir personnel dans un monde dont le modèle s’effondre.

Propos recueillis par Jean-Pierre Simard, le 16/11/2025

Agnès Giard - Les amours artificielles au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires. Editions Albin Michel

17.11.2025 à 10:58

Les portraits gravés de Vhils, monuments du quotidien, font face aux pyramides de Gizeh.

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1397 mots)

L'idée poétique selon laquelle « les portes sont l'architecture de l'intimité » est à la base d'une nouvelle installation de l'artiste portugais Alexandre Farto, alias Vhils. Avec pour toile de fond le désert époustouflant des pyramides de Gizeh, « Doors of Cairo » est une œuvre spécifique au site qui présente une collection stratifiée des portraits gravés caractéristiques de l’artiste.

Des visages y apparaissent à travers les structures érodées, certaines nichées dans le sable, d'autres surplombant les échafaudages. En opposant les tombes anciennes à une installation qui ne ponctuera le paysage que pendant un mois, Vhils explore les façons dont nous marquons le monde et dont nos empreintes perdurent dans le temps. « Les pyramides ont été construites pour les rois et les dieux, destinées à durer éternellement. Mon installation est faite de bois et de mémoire, et elle disparaîtra bientôt », dit-il. « Pourtant, les deux appartiennent à la même impulsion humaine, celle de construire, de se souvenir, de laisser une trace. »

« Doors of Cairo » fait partie du cinquième projet Forever Is Now, une exposition permanente organisée par Art D'Égypte avec le soutien de l'UNESCO. Vhils est le premier artiste portugais invité à participer au projet, et il relie son pays natal à ce site historique. Les 65 portes réutilisées proviennent de chantiers de démolition et de rénovation dans les deux pays, et chacune porte les traces de son utilisation antérieure, qu'il s'agisse de peinture écaillée, de surfaces rayées ou d'empreintes digitales effacées qui subsistent à un endroit très usé.

Les portraits fragmentés ne représentent personne en particulier, mais servent plutôt de substituts aux personnes du passé et du présent. « Un seul visage peut représenter une personne, mais il peut aussi symboliser une communauté, une génération ou un paysage émotionnel commun », explique l'artiste. « Il montre à quel point les personnes et les lieux sont indissociables, comment la mémoire s'incruste dans la matière et comment l'identité se construit à partir de nombreuses couches invisibles. »

Après six mois passés à sculpter dans son atelier et à créer une version sculpturale plus petite qui survivra à l'installation extérieure, Vhils a passé trois jours à travailler sur place, façonnant et remodelant la composition. « Elle a évolué intuitivement, porte après porte, guidée par leur taille, leur texture et leur rythme », explique-t-il. « Ce projet est un dialogue entre le quotidien et l'éternel, entre les portes en bois de la vie ordinaire et les pyramides de pierre qui ont survécu aux civilisations. Il nous rappelle que même ce qui est temporaire peut porter le poids du temps. »

Doors of Cairo est exposée jusqu'au 7 décembre. Pour en savoir plus sur l'artiste, rendez-vous sur Instagram.

Jeannot Siris, le 189/11/2025

Vhils - Doors of Cairo -> 7/12/2025

17.11.2025 à 10:35

George Rouy envahit Boisgeloup avec ses spectres

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1970 mots)

Almine Rech présente l’exposition Shadowing de George Rouy visible dans l’atelier de sculpture de Pablo Picasso au Château de Boisgeloup. George Rouy est reconnu comme une figure de proue d’une nouvelle génération d’artistes. Son usage dynamique et singulier de la figure humaine, traversée par le désir, la liberté, l’aliénation et la crise, reflète les extrêmes de notre époque.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Les corps, saisis seuls, rassemblés en groupes silencieux ou emprisonnés dans des foules d’énergie informe, oscillent entre absorption et tension, entre immobilité et force expansive. Ensemble, ils composent des explorations lyriques de la masse, du mouvement et de l’identité dans un XXIe siècle globalisé et dominé par la technologie, évoquant les thèmes récurrents de la figure et du fantôme, du paysage et de l’anatomie, du visage et du masque. Ce langage corporel audacieux et subversif capture la tragique beauté et la transformation perpétuelle de notre présent.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Déployant un vocabulaire pictural aussi distinctif que viscéral, les œuvres de Rouy sont définies par les contradictions : stase et flux, précision et indétermination, chaos et harmonie. on œuvre constitue une exploration continue du corps envisagé comme un paysage, une déconstruction permanente de l’image vers une expression du corps humain en devenir, reconstruction et reformation. Son langage pictural embrasse à la fois une figuration extrême et une abstraction pure pour saisir les métamorphoses incessantes du corps dans notre contemporanéité. L’artiste remet en question la perception du corps comme entité fixe, lui préférant une vision du corps qu’il décrit comme « en guerre contre lui-même », se redéfinissant sans cesse dans sa relation à soi, aux autres et au monde.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Depuis sa sortie du Camberwell College of Arts en 2016, Rouy a exposé à l’international, notamment dans Copistes, exposition collaborative entre le Musée du Louvre et le Centre Pompidou-Metz, Paris, France (2025–2026), States of Being, Société, Berlin, Allemagne (2025), Visions of the World, Kampa Museum, Prague, République tchèque (2025), The Bleed, Part II, Hauser & Wirth Downtown Los Angeles, États-Unis (2025), The Bleed, Part I, Hauser & Wirth London, Royaume-Uni (2024), Present Tense, Hauser & Wirth Somerset, Royaume-Uni (2024), The Echo of Picasso, Museo Picasso Málaga, Espagne (2023), Endless Song, Nicola Vassell Gallery, New York, États-Unis (2023), BODYSUIT, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2023), Belly Ache, Almine Rech, Paris, France (2022), Real Corporeal, Gladstone Gallery, New York, États-Unis (2022), A Thing for the Mind, Timothy Taylor Gallery, Londres, Royaume-Uni (2022), Shit Mirror, Peres Projects, Berlin, Allemagne (2022), Rested, Nicola Vassell, New York, États-Unis (2021–2022), Clot, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2020), Squeeze Hard Enough It Might Just Pop!, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2018). Ses œuvres figurent dans les collections du SFMoMA (San Francisco), du LACMA (Los Angeles), du Phoenix Art Museum (Phoenix), du Berkeley Museum of Art (Californie), de l’Institute of Contemporary Arts (Miami), de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris), de l’ALBERTINA Museum et de l’Albertina Modern (Vienne), de la Stahl Collection (Norrköping), du M Woods et du X Museum (Pékin), ainsi que du Sifang Art Museum (Nankin). Sa création scénique « BODYSUIT », réalisée avec la chorégraphe Sharon Eyal, incluait une musique originale composée par Rouy et a été présentée pour la première fois à Londres en 2023. L’œuvre a ensuite été réinventée en 2024 avec une nouvelle chorégraphie et un nouvel arrangement musical pour une version étendue, dont la première mondiale a eu lieu au Wapping Power Station (Londres) et à Hauser & Wirth Downtown Los Angeles en 2025. Sa première monographie, George Rouy: Selected Works 2017–2023, comprenant un texte de Charlie Mills, a été publié par Tarmac Press en 2023.

La Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso soutient les expositions organisées au Château de Boisgeloup. L’exposition bénéficie du soutien d’Almine Rech, de la Hannah Barry Gallery et de Hauser & Wirth.

William Willson, le 18/11/2025

George Rouy - Shadowing - > 23/11/2025

Château de Boisgeloup - 2, Rue du Chêne d’Huy 27140 Gisors

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

17.11.2025 à 10:24

Le somptueux démontage de la machine à féminicide recompensé du prix Wepler

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4255 mots)

Un grand Boum : le fait divers mis à nu par ses aposiopèses, même.

assurément il est tentant, afin de pondérer l’impatience, la curiosité, qui ne manque pas – tentant de commencer par établir les faits, ainsi qu’ils se sont enchaînés, et cela se soutient d’un point de vue journalistique, voulant pour comprendre reconstituer la chronologie des événements, alors on dirait ceci – dans la nuit du 4 juin 1967, après s’être rendu au domicile de sa victime, à Orsonne, Alain fit exploser une charge de cinq kilos de plastic, qui non seulement souffla l’immeuble où – mais aussi tragiquement causa la mort de Carmen, sa fiancée, âgée de seulement – et disant cela, nous n’y comprenons rien, à peine satisfaisons-nous la pulsion de terreur, en nous, qui veut voir – pour jouer avec le feu, et cela seulement qui fait divers/ion.

à la mode de Fénéon : à Orsonne, un jaloux, le jeune forestier Alain, pulvérisa d’une charge de TNT son amante, la couturière Carmen. – Jaloux comme un tigre, le manœuvre Alain, de Brovaz, fit sauter Mlle Carmen, croyant qu’elle avait quelqu’un dans son intimité, etc.

incidemment, tu auras compris que ce n’est pas de cette sorte et sous cet angle qu’apparaîtront les fantômes de jadis, et si l’un a survécu à son propre fantôme, l’autre n’est plus, et cela aussi constitue un écueil impossible à contourner (toujours les morts demandent réparation, tandis que les coupables -), mais justement, il ne s’agit plus d’appliquer le droit ou de le renverser, pas plus que de faire entendre – mais considérant le seul bloc de femme et d’homme ennemis qu’ils furent, considérant cela, l’arène où s’affrontèrent leurs désirs, et d’où tout autre chose aurait pu –

et réfléchissant à ce qu’il était en train d’écrire, il effaça le mot arène qu’il jugea suranné, et ne le remplaça par rien, suspendu à l’indécision de ce flottement, et se leva sèchement en fermant le capot de son ordinateur.