10.02.2026 à 22:00

«La France sous emprise à l’heure du choc mondial» avec Marc Endeweld et Aude Lancelin

Lire plus (161 mots)

La guerre en Ukraine ne faiblit pas, le Proche-Orient est explosif, et la confrontation entre grandes puissances s’intensifie sur tous les plans: énergie, nouvelles technologies, et bien sûr sécurité et armement.

Dans ce contexte international de plus en plus tendu, une question devrait être au cœur du débat à l’approche de la présidentielle 2027: la France est-elle encore souveraine? Militairement, diplomatiquement, économiquement… Ou bien est-elle prise dans des dépendances, des allégeances, des influences qui entravent sa liberté d’action et les intérêts de son peuple ?

Pour en parler, Aude Lancelin a reçu Marc Endeweld, journaliste d’investigation, auteur de nombreux livres d’enquête, parmi lesquels « L’Emprise. La France sous influence » ou encore « Le grand manipulateur. Les réseaux secrets de Macron », aux éditions du Seuil. Un des meilleurs connaisseurs des réseaux de pouvoir en France et de leurs ramifications internationales.

09.02.2026 à 17:57

« Écrans: la guerre contre le scroll est déclarée »

Texte intégral (2935 mots)

Et si en février, on désinstallait les applications de réseaux sociaux de notre téléphone ? C’est le défi que s’est proposé de relever « OFF February », une initiative du mouvement international OFF, porté initialement par plus de 300 personnalités, qui depuis 2024 alerte sur la nocivité de l’hyperconnexion. Le lien entre le temps passé sur les écrans et la détérioration de la santé mentale n’est en effet plus à démontrer. N’en déplaise aux GAFAM, la riposte aujourd’hui s’intensifie, portée par les citoyens et relayée par la classe politique. Le vote de la proposition de loi visant à interdire l’usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en est l’illustration. En ligne de mire, un objectif: reprendre le contrôle de nos vies.

Les ravages de l’hyperconnexion

Pas un jour sans une nouvelle illustration des ravages provoqués par l’addiction aux écrans. Dans le pire des cas, cela donne des enfants qui en viennent à attenter à leurs jours, ou à se laisser dépérir, et dont les mères attaquent aujourd’hui en justice la plateforme chinoise TikTok qu’elles accusent de les avoir manipulés comme le journal « Libération » le rapportait récemment. Dans un registre moins dramatique, des cohortes de voyageurs zombies dégainant leur smartphone à peine installés dans le métro. Aujourd’hui, les Français passent en moyenne 1h48 par jour sur les réseaux sociaux. Une statistique qui explose chez les adolescents: 42% des 12-17 ans passent entre 2 heures et 5 heures par jour sur leur smartphone.

Les exemples sont légion, les chiffres éloquents, et les données scientifiques sans appel: « Depuis des années, de nombreuses études montrent un lien de corrélation entre le temps passé sur les réseaux et le pourcentage d’anxiété, de dépression, et de prévalence des problèmes de santé mentale » indique Diego Hidalgo, auteur de « Anesthésiés » et de « Reprendre le contrôle » (tous deux publiés par FYP éditions), fondateur du mouvement OFF. A contrario, quand on retire le téléphone des mains de son utilisateur, les bienfaits sont immédiats : « Une étude de l’université d’Oxford a provoqué un sevrage numérique de 14 jours pour voir ce qui se passait. Au bout de deux semaines, 92% des participants avaient constaté une amélioration de leur santé mental, de leur bien-être en général, et de leur capacité d’attention ».

De même, il est démontré « que plus on donne un smartphone tard à un enfant mineur, plus robuste sera sa santé mentale quand il attendra l’âge adulte » poursuit Diego Hidalgo. Sauf que pour le moment, le déclin cognitif, s’il n’a rien d’inexorable, est avéré. Voir à ce sujet l’essai du psychologue social Jonathan Haidt, « Génération anxieuse. Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes », que viennent de publier en France les éditions des Arènes, déjà phénomène de librairie aux Etats-Unis.

Si tous les voyants sont au rouge, pourquoi alors ces plateformes ne sont-elles pas davantage régulées ? « Quand on voit le nombre d’actions prises sur des sujets où l’on n’a pas attendu d’avoir la preuve d’un lien de causalité pour agir, est-il encore utile d’avoir ce débat scientifique aujourd’hui résolu ? Il est évident que s’il n’y avait pas autant d’intérêts industriels en jeu, on n’en serait pas là » alerte Diego Hidalgo. Les intérêts industriels, voilà qui est dit. Dans une économie de l’attention toujours plus vorace, plus rien n’arrête les géants du numérique qui n’ont de cesse de développer les algorithmes les plus pointus à seule fin de rendre captifs leurs utilisateurs, dans le même temps qu’ils éloignent leurs propres enfants des écrans. « Aujourd’hui, la technologie est développée pour exploiter les vulnérabilités » dénonce le jeune fondateur de OFF, très investi.

Et comme les mêmes, en outre, sont prescripteurs en matière d’information, on ne s’étonne pas de la discrétion avec laquelle est rapporté le combat de ceux qui se mettent en travers de leur route : « La bataille culturelle pour la déconnexion est engagée depuis de longues années, mais elle reste aujourd’hui peu visible dans les médias principaux en raison de la dépendance de ces derniers à des acteurs dont les intérêts ne sont pas ceux que l’on défend, déplore Florent Souillot, cofondateur et président de l’association « Lève les Yeux ! », partenaire de l’événement de ce mois de février.

La mobilisation en marche

Dans les Bouches-du-Rhône, où elle est installée, mais aussi à Paris, Nantes, Bordeaux, ou encore à Sète, l’association agit aujourd’hui auprès d’un peu plus de 10.000 enfants chaque année. « Nous avons en particulier une série de dispositifs pour faire de la prévention plus poussée dans les quartiers prioritaires de la ville. Nous intervenons dans des centres sociaux, des écoles, des collèges. Nous expliquons comment les écrans fonctionnent, ce qu’il y a derrière. Et nous proposons des alternatives positives, des défis sans écran, des activités déconnectées » poursuit Florent Souillot.

L’association fait partie du « Collectif Attention », lequel fédère onze associations indépendantes de l’industrie du numérique dans la lutte contre la surexposition aux écrans. En ce moment, le collectif défend – c’était notamment le cas lors des dernières « Assises de l’attention » (La Bellevilloise, 24 janvier 2026) sa Charte municipale « plus d’humains, moins d’écrans » : « La charte liste une série d’actions concrètes à mettre en place au niveau de chaque mairie, en matière de prévention, de formation, mais aussi de régulation des équipements numériques de la ville. Elle prône également un droit à la non connexion administrative, lequel aujourd’hui n’est pas bien appliquée » indique Florent Souillot. Une vingtaine de candidats aux élections municipales l’ont d’ores et déjà signée.

Quant au mouvement OFF, né en 2024 du manifeste du même nom alertant sur les dérives du développement technologique et les moyens d’y remédier, il ne cesse de faire des émules. Il est solidement implanté en France, en Espagne, mais aussi au Royaume-Uni, et travaille notamment main dans la main avec l’association « Smartphone Free Childhood », dont l’une des représentantes aux Etats-Unis, Laura Derrendinger, a fait le déplacement depuis le Vermont pour le lancement de « OFF February ».

Les jeunes, les revoilà. « Nous devrions nous rassembler autour d’un combat simple et essentiel : refuser que l’enfance devienne un marché et que notre jeunesse soit le terrain de jeu des algorithmes » a plaidé la députée Laure Miller en ouvrant la discussion sur la proposition de loi, dont elle est rapporteure, visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. L’article phare de la proposition prévoyant l’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans vient d’être adopté à l’Assemblée Nationale. Si le texte était définitivement adopté, la France serait, après l’Australie, le deuxième pays à se doter d’une législation aussi restrictive. Les plateformes qui contreviendraient à cette obligation pourraient être passibles d’une sanction allant jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaire. Reste à mettre en place un système de vérification d’âge. Des travaux sont actuellement en cours au niveau européen.

Célébrer la vie en dehors des écrans

L’initiative est née du constat que l’action individuelle ne suffit pas : « On peut bien sûr fixer à titre personnel ses propres barrières, moi par exemple, je n’ai jamais eu de smartphone, déclare Diego Hidalgo, mais il faut une telle volonté qu’elles tiennent rarement sur le long terme ». Pourquoi ? « Parce que les plateformes cherchent à entretenir cette Fear of Missing Out, autrement dit, cette peur de passer à côté de quelque chose, or si on est tous déconnectés, ce sera plus facile, on sera porté par le groupe ». Qui plus est, il existerait selon lui aujourd’hui une demande latente de changement : « Une étude de l’université de Chicago montre que les gens seraient prêts à payer collectivement pour que TikTok et Instagram disparaissent ».

OFF February se veut une célébration du temps passé en dehors des réseaux et « de tout ce qu’on peut faire avec, cuisiner, lire, voir des amis, passer du temps avec ses enfants, faire du sport…. ». L’objectif est de « briser l’utilisation impulsive, non intentionnelle, de ces plateformes ». Une marche de 5,04 km, « Walk instead of scroll » (marcher au lieu de scroller, NDLR), aura lieu dès cette première édition dans une dizaine de villes, dont Paris, Marseille, Madrid, et Londres. 5,04 km : soit 180 mètres, la distance que les gens scrollent en moyenne chaque jour, multiplié par 28, le nombre de jours en février. « A travers cette action symbolique, on propose de transposer cette distance parcourue de façon sédentaire et solitaire à l’espace physique ». Tout un symbole.

Anne-Sophie Barreau

Pour aller plus loin : trois questions à Karine de Leusse, psychothérapeute clinicienne, membre du Collectif « Surexposition Écrans », organisation partenaire de « OFF February »

Quelle est la partie visible de l’addiction aux écrans ?

L’axe visible, c’est une addiction aux écrans basée sur la dopamine, la molécule du plaisir. On vient chercher l’individu sur la nouveauté, la stimulation, la récompense, la rapidité. Il en éprouve beaucoup de plaisir, bien plus que ce dont le corps a besoin. L’addiction commence. On en veut encore, encore, et encore. Cela nous met dans un système pulsionnel. Aujourd’hui, les émotions sont en train de disparaître au profit de la pulsion. On ne parvient plus à la retenir. On a besoin d’une réponse immédiate pour soulager quelque chose. La dopamine est l’hormone du plaisir, mais aussi, on le dit moins, celle du soulagement. Le plaisir est anticipé par le soulagement qu’on va avoir en sachant qu’on va être devant un écran. Quand ils rentrent chez eux après l’école, les jeunes disent « je vais faire du TikTok », leur cerveau produit déjà de la dopamine.

Il y a aussi, dites-vous, une partie invisible…

En raison de ce formatage, on en vient à se faire prendre dans l’écran, à oublier sa vie, son histoire. On veut juste être bercé, contenu, emmené ailleurs, avec le doigt, comme on caresse un doudou pour s’endormir, s’apaiser. Sauf que la vie, ce n’est pas j’aime ou je n’aime pas. Ce n’est pas si facile, on ne peut pas échapper aux choses. Donc de quoi a-t-on envie ? De retourner dans l’endroit où on a la main. Aujourd’hui, on nous demande de résister à quelque chose d’irrésistible. Avec des recettes impossibles à tenir. C’est un peu comme si on mettait une personne dépendante à l’alcool dans un bar, en lui disant tu n’y touches pas, mais tu as trois heures où tu peux y aller. Ou quelqu’un de dépendant, dans un casino, en lui disant faites vos jeux.

Quel rapport à la temporalité et au réel en résulte-t-il ?

Aujourd’hui, on a ritualisé le temps d’écran, et dans le même temps, on a déritualisé le réel. Concrètement, on oublie les repas, on dort plus tard… Le seul rituel qui subsiste, c’est je me branche. J’ai nommé cela le fugitisme, l’exil du réel par le numérique. On a affaire à un problème d’addiction autant que de fuite du réel. On voit que le nombre de phobies scolaires augmente parce que l’enfant devient complètement inadapté au réel. Il en a peur, il veut juste se réfugier dans un état régressif où sa pulsion d’angoisse est apaisée. Parce que grandir, ça fait peur, grandir, c’est le temps qui passe. Quand on propose un contenu où il n’y a plus de temporalité, cela veut dire que le temps ne passe pas. Avec « Off February », on cherche à retrouver une temporalité, un matin, un midi, un soir. On veut de nouveau ressentir et redécouvrir des choses. Je suis persuadée que nous allons soigner les écrans par le réel.

Propos recueillis par Anne-Sophie Barreau

05.02.2026 à 21:15

«Gaza : informer à en mourir» avec Khadija Toufik et Itzel Marie Diaz

Lire plus (156 mots)

Depuis le 7 octobre, plus de 300 journalistes ont été tués à Gaza, pour certains ciblés alors qu’ils tentaient de documenter une guerre qualifiée de génocide. L’accès à l’information y est strictement contrôlé, les reporters indépendants empêchés, et les voix palestiniennes largement absentes des grands médias internationaux.

Khadija Toufik est reporter indépendante, notamment reporter de guerre en Palestine et en Israël. Elle fait partie des rares journalistes à couvrir la vie des Palestiniens sur des temps longs.

Dans Quartier Libre, elle est revenue sur son travail de terrain dans des zones où filmer peut coûter la vie, où l’information est filtrée, et où le récit dominant se construit loin des territoires occupés. Au-delà du terrain, cet échange est aussi l’occasion d’interroger le journalisme lui-même.

05.02.2026 à 19:55

« De la pax americana à la pax germanica: l’Union européenne sera allemande ou ne sera plus » (I)

Texte intégral (3601 mots)

Depuis la réunification et l’extension de l’Union européenne, dans le sillage de l’OTAN, aux pays d’Europe centrale et orientale, l’Allemagne a arrimé le continent à ses intérêts économiques vitaux. La rupture des équilibres internationaux la pousse désormais à reconsidérer sa place dans une Union qu’elle incline à ne plus voir comme un levier, mais un handicap. Quatre ans après le déclenchement de la guerre d’Ukraine, elle ne s’en cache plus : si elle ne peut pas en prendre la tête, elle est prête à faire cavalier seul. Après avoir rêvé de s’y promener comme dans un « jardin à la française », les élites françaises, à peine remises de la perte de leur Empire, ont tenté, au lendemain de la Guerre froide, d’emporter l’adhésion du peuple français à un projet post-historique dont « l’Europe sociale » aura été le principal simulacre. Placées sous le commandement du capital financier dont le maintien de la puissance sociale est tributaire des liens de dépendance noués avec l’Allemagne à travers la monnaie unique, elles sont prêtes à sacrifier à leurs intérêts de classe ceux de la nation.

Zeitenwende et nouvelle donne mondiale

A l’instar du déclin de la pax britannica à la fin du XIXème siècle, prélude au déclenchement de la première guerre mondiale, la fin, actée par les Etats-Unis, de son hégémonie mondiale exacerbe les rivalités impérialistes. Dans un monde où la baisse de rendement des capitaux se conjugue à une course sans merci pour s’emparer des ressources – hydrocarbures, terres agricoles, terres rares et minerais stratégiques – et de nouveaux débouchés1, les empires ne se contentent plus, dans une relative entente mutuelle, de dévorer les petits, ils s’apprêtent désormais à s’entre-dévorer. Au lit de Procuste des comparaisons historiques, nous sommes bien plus proches de 1914 que de 1940, contrairement aux billevesées répandues par les idéologues de plateau incapables de faire le deuil de l’eschatologie fukuyamesque.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le Zeitenwende (« changement d’époque »), du nom donné le 27 février 2022 par Olaf Scholz à la révision de la posture géostratégique allemande après le déclenchement de la guerre d’Ukraine. L’Allemagne s’en était longtemps tenue à une politique étrangère prudente lui ayant permis d’assoir sa domination économique sur le continent. Privée du gaz russe, dont son industrie tirait un avantage comparatif, confrontée au tarissement de ses débouchés en Asie – elle-même en proie à des surcapacités productives – et éreintée par la guerre tarifaire lancée par l’administration Trump, elle se retrouve aujourd’hui écartelée. Si ses intérêts n’étaient pas suffisamment entendus, elle pourrait décider, lassée par le capharnaüm et la désorientation d’une Union dont la faiblesse intrinsèque se révèle à mesure qu’elle cherche à se renforcer, de lui tourner le dos2.

Cette volte-face stratégique plonge ses racines dans l’histoire longue du XXème siècle. Dans la lignée de leur opposition à l’occupation de la Ruhr au titre des réparations de guerre après la première guerre mondiale, les Etats-Unis recommencèrent à nouer dès 1945 de solides liens capitalistiques avec l’Allemagne3 qu’ils placèrent ensuite, au nom de la lutte contre le communisme, sous la protection de son parapluie nucléaire. Face à l’URSS, les Etats-Unis, reprenant le flambeau britannique, s’employèrent, avec un succès relatif, à neutraliser la France et l’Allemagne. La fin de la Guerre froide et la réunification allemande rebattirent les cartes en faveur de la seconde. Alors que l’OTAN s’étendait à l’Est, l’Allemagne parvint à imposer, dans la foulée de l’embryonnaire Ostpolitik lancée par le chancelier Willy Brandt dans les années 1970, l’élargissement de l’Union européenne (UE) aux pays d’Europe centrale et orientale (PECO) afin d’y externaliser ses chaines de valeur industrielles et d’y puiser une force de travail abondante laissée en jachère par l’effondrement du bloc communiste. Célébrée dans la décennie 2010, la WillkommensKultur ne fut rien d’autre qu’une entreprise de prédation menée à grande échelle pour répondre aux besoins en main-d’œuvre du patronat allemand, notamment dans le secteur des services où l’écrasement des salaires soutint la compétitivité-prix de son appareil de production industriel. Ce « modèle » s’accompagna d’une intensification de l’exploitation salariale tant chez les sous-traitants industriels implantés dans les PECO qu’en Allemagne elle-même à travers des accords de flexibilisation du temps de travail négociés par des syndicats conciliants.

Depuis l’extension occidentale du gazoduc Druzhba (« fraternité ») au début des années 1970 dans le cadre de la politique « Röhren gegen Gas » (tuyaux contre gaz) jusqu’à la mise en service en 2012 du gazoduc Nord Stream 1, la dépendance de l’industrie allemande au gaz russe ne cessa de croître. A la chute du Mur de Berlin, déjà, 30% des importations allemandes de gaz étaient russes. Ce fut en partie au prix de cette dépendance que l’Allemagne assura l’essor de son modèle mercantiliste fondé sur l’exportation de biens manufacturés et la sujétion économique des anciens pays du bloc communiste. Ses liens de dépendance productive se doublaient d’une relation de subordination militaire et de dépendance commerciale à ses débouchés européens et nord-américains, la conduisant à rechercher un équilibre géopolitique précaire entre l’Est et l’Ouest. Suzerain militaire, les Etats-Unis constituaient encore en 2025 son premier débouché commercial (10% de ses exportations).

A la faveur de la création d’une zone monétaire adossée à la valeur du Deutschemark, l’industrie allemande exporta ses surcapacités productives chez ses voisins européens. Les pays du Sud – les PIGS, suivant l’acronyme coloré employé par la presse allemande lors de la dernière crise financière – n’eurent d’autre choix, faute de pouvoir dévaluer leur monnaie, que de dévaluer leurs salaires réels et d’emprunter, souvent auprès des épargnants allemands, pour acheter du « made by Germany » tout en servant de lieux de villégiature aux retraités allemands qui y firent ruisseler l’épargne accumulée sur leur dos.

Cette grande division continentale du travail, pivot de l’équilibre géopolitique allemand et condition de sa paix sociale intérieure, fut une première fois ébranlée par la crise financière de 2008 et ses conséquences sur la dette publique des Etats de la zone euro. Rendue aux limites de son modèle d’expansion économique, l’Allemagne fit rentrer dans le rang les brebis galeuses au moyen d’un ajustement salarial et d’une appropriation des actifs stratégiques, comme en Grèce ; puis elle pressa la Commission européenne d’accélérer la signature d’accords de libre-échange à travers le monde, mais aussi aux limites de l’UE, comme en Ukraine. Poussée par son patronat industriel, elle rompit avec sa prudence proverbiale et crut possible, avec le soutien actif des Etats-Unis, de poursuivre son expansion vers l’Est sans irriter la Russie, son principal fournisseur de gaz. Elle ne fut certes pas la seule à voir son intérêt dans cette poussée vers l’Est conduite avec une certaine désinvolture4. Il suffit de se rendre dans une ville de l’ancien glacis soviétique pour constater que voitures et machines-outils allemandes côtoient des enseignes françaises dans la banque et la grande distribution.

L’Allemagne au vertige de la puissance

Le déclenchement de la guerre en Ukraine et la rupture presque totale5 de ses liens énergétiques avec la Russie ont disloqué l’équilibre qu’elle avait patiemment construit. Depuis 2022, la hausse induite du coût de l’énergie pénalise lourdement son industrie, poumon économique de la zone euro, dont la production égale celle de la France et de l’Italie réunies. Le tarissement de ses débouchés, sous l’effet de la guerre tarifaire lancée par l’administration Trump et de l’érosion de ses parts de marché en Asie, a été, certes, en partie compensé par une augmentation de ses exportations vers l’Europe (+3,5% en 2025) quand celles vers la Chine reculaient de 11,9 % et de 7,8 % (2025) vers les Etats-Unis. La production de l’industrie manufacturière a ainsi poursuivi sa chute, en particulier dans les secteurs-clés les plus exportateurs (automobile, machines-outils et chimie), tandis que les surcapacités productives étaient estimées en 2025 à 8-12 % et jusqu’à 20-30 % dans les secteurs les plus en crise (chimie, certaines branches auto et mécanique).

Le piège ukrainien s’étant refermé sur eux, les Européens se voient exclus du règlement de la question ukrainienne et contraints, sous la pression de l’Allemagne soutenue par les pays d’Europe du Nord, de céder à toutes les demandes de rançon des Etats-Unis, nouvelle Athènes soumettant la Ligue de Délos : accord sur le transfert des données des Européens (privacy shield) et achat de gaz naturel liquéfié plus coûteux que le gaz russe sous le mandat de Joe Biden, puis hausse asymétrique de 15% des droits de douane (Turneberry deal) et hausse des budgets militaires des pays de l’OTAN, corrélée à des achats d’armements américains, sous le mandat de Donald Trump. Soumise au supplice de Tantale, l’Allemagne, qui redoute la fermeture de l’accès au marché américain, rechigne à activer l’instrument anti-coercition de l’UE en matière commerciale, même lorsque l’intégrité territoriale d’un Etat membre est menacée par une puissance qu’elle persiste à voir comme un « allié ».

Jusqu’où est-elle prête à brader les intérêts de ses voisins européens pour protéger les siens propres ? Armée d’une foi inébranlable en l’amitié transatlantique, la présidente allemande de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, fière de se présenter comme une « transatlantic citizen », y est, elle, pleinement disposée, déclarant à l’issue du « Turneberry deal » de juillet 2025 : « les puces d’IA américaines permettront d’alimenter nos giga-usines d’IA et aideront les États-Unis à maintenir leur avance technologique. » L’autonomie stratégique est assurément sur de bons rails.

Dans ce contexte, l’Allemagne cherche à diversifier ses débouchés. Sous la pression du patronat industriel, en particulier de la puissante Fédération des industries allemandes (BDI), elle a fait de la multiplication des accords de libre-échange son axe principal d’effort, tant pour contenir les hausses de salaires dans l’industrie par une baisse attendue du prix des produits agroalimentaires et des services que pour lui ouvrir de nouveaux marchés. Aussi l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange avec le Mercosur ne marque-t-elle pas tant le triomphe d’une idéologie libre-échangiste à la peine qu’une victoire de l’Allemagne obtenue avec l’appui de la Commission européenne et de ses alliés au Conseil de l’UE. Le Traité avec le Mercosur à peine ratifié, la Commission a annoncé la signature d’un accord de libre-échange avec l’Inde et l’accélération des négociations avec la Malaisie et l’Australie. Friedrich Merz, qui ne cherche même plus à dissimuler l’influence de son pays sur la définition et la poursuite des objectifs de la Commission, s’est récemment rendu en Inde pour y appeler à hâter la signature de l’accord, profitant de l’occasion pour évincer le français Naval Group d’un contrat de six sous-marins au profit de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), pour un montant de 8 milliards de dollars.

Taraudé par une extrême droite revancharde donnée à 30% dans les sondages, le gouvernement allemand, longtemps présenté comme le gardien du temple de la rigueur ordo-libérale, ne cache plus son agacement face à la lenteur du processus décisionnel au sein de l’UE. Il a officialisé le 23 janvier dernier son rapprochement avec l’Italie de Georgia Meloni, ralliée à sa croisade contre « l’excès de normes », dans le cadre d’un nouveau pacte de compétitivité européen pour l’industrie. Le nouveau couple germano-italien en a profité pour réaffirmer « l’importance fondamentale d’un lien transatlantique fort », adopter un accord de coopération en matière de défense et appeler à la signature de nouveaux traités de libre-échange. Face à la résistance opposée à la poursuite de ses objectifs stratégiques, l’Allemagne ne compte pas plier. À la suite de la saisine le 21 janvier 2026 de la Cour de Justice de l’UE par le Parlement européen au sujet de l’application du traité de libre-échange avec le Mercosur, Friedrich Merz a prévenu : « Nous ne nous laisserons pas arrêter » (« Werden uns nicht aufhalten lassen »). Persuadée d’incarner l’intérêt européen à elle seule, l’Allemagne a beau jeu de fustiger les « égoïsmes nationaux », elle ne pense qu’au sien et à la préservation de son fameux « compromis social-démocrate » avec une classe ouvrière dont elle a pris soin de lier les intérêts d’une grande partie à ceux du patronat allemand.

Réarmement et militarisation de l’appareil industriel

Parallèlement aux efforts déployés en vue de ménager de nouveaux débouchés à son industrie, elle a entrepris sa militarisation, soutenue par un réarmement à marche forcée, à l’aide notamment d’un fonds spécial pluriannuel de la Bundeswehr (Sondervermögen) doté de 100 milliards d’euros, et la perspective de commandes à l’exportation.

La montée en puissance de son complexe militaro-industriel s’accompagne d’une consolidation accrue du secteur. Rheinmetall, dont l’action a bondi de près de 2.000% depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, s’est lancée dans une stratégie articulée autour de trois objectifs : verticalisation (matières premières/ production/ assemblage), expansion géographique et diversification, notamment dans l’industrie navale. Depuis 2021, elle a fait l’acquisition de neuf entreprises6, se préparant à devenir la première firme européenne dans le secteur de la défense. Compte tenu des délais de modernisation de l’armée allemande et de ses capacités d’absorption, les commandes publiques ne suffisent pas encore à soutenir l’essor domestique de son industrie militaire qui doit, par conséquent, décrocher des contrats à l’exportation. Traditionnellement tournées vers les pays de l’UE et de l’OTAN, ses exportations d’armement se sont diversifiées depuis 2020, en particulier dans le domaine naval : outre l’Ukraine, l’Egypte, Israël et Singapour comptent désormais parmi ses principaux clients. Dans la défense navale, TKMS a vu son carnet de commandes tripler depuis 2020 et, en octobre dernier, son action a été introduite à la bourse de Francfort, laissant présager une autonomisation par rapport à sa maison-mère.

Le gouvernement allemand ne fait plus mystère, sous couvert de se préparer à un éventuel conflit avec la Russie, de sa volonté de se doter de la première armée conventionnelle en Europe. En 2026, ses dépenses militaires s’élèveront à 108 milliards d’euros, près de deux fois celles de la France (57 milliards d’euros). Grande première depuis 1945, la Bundeswehr a ouvert l’an dernier, dans l’indifférence quasi générale, une base permanente hors de ses frontières, en Lituanie, dotée d’une brigade blindée (Panzerdivision) de 5.000 hommes sous pavillon exclusivement allemand. Elle envisage par ailleurs de rétablir le service militaire, non sans susciter l’opposition d’une partie de la population. Enfin, la possibilité de se doter de l’arme nucléaire y est de plus en plus débattue. Frank Pieper, général de brigade de la Bundeswehr, l’a récemment suggéré, quelques mois après une déclaration du président du groupe de la CDU au Bundestag, Jens Spahn, selon qui « un parapluie nucléaire européen indépendant (…) ne fonctionnera qu’avec le leadership allemand ». Cette hypothèse, qui paraissait complètement fantaisiste il y a quelques années encore, est en passe de se réaliser. Les violations ouvertes et répétées des principes fondamentaux du droit international (guerre au Kosovo, guerre en Irak, guerre en Libye, guerre en Ukraine, etc.), sur lesquels reposaient les équilibres géopolitiques nés au lendemain de la seconde guerre mondiale, ont conduit à briser les tabous les uns après les autres. En un sens, l’Allemagne y est contrainte : le désengagement américain et son refus de dépendre de la dissuasion nucléaire française – dans l’hypothèse, non pas d’un partage, mais d’un appui aux forces de dissuasion – la conduisent à une conclusion aussi simple que vertigineuse. Si elle s’engageait dans cette voie, en violation de ses engagements internationaux, la France serait-elle prête à lui faire barrage, y compris par la force ? Il est permis, à ce stade, d’en douter.

Marc de Sovakhine, haut fonctionnaire écrivant sous pseudonyme

Le volet II à paraître bientôt sur QG

1 Voir notamment Arnaud Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIᵉ – XXIᵉ siècle), Flammarion, 2025.

2 « L’Allemagne s’interroge sur l’avenir du projet européen », Le Monde, 15 janvier 2026.

3Voir, à ce sujet, Annie Lacroix-Riz, Les Origines du plan Marshall. Le mythe de « l’aide » américaine, Hors collection, 2023, Armand Colin, 576 pages.

4 Pierre Rimbert, « L’Ukraine et ses faux amis », Le Monde diplomatique, octobre 2022.

5« L’Europe tourne la page pour de bon » : le gaz russe interdit à l’automne 2027 », Les Echos, 3 décembre 2025.

6 Notamment EMT GmbH (drones de reconnaissance tactiques), Expal Systems (munitions, explosifs et propulseurs), Loc Performance Products (composants pour véhicules blindés), blackned GmbH (logiciels et systèmes de commandement), Stascheit GmbH (nitrocellulose pour propergols d’artillerie et explosifs), Naval Vessels Lürssen/ Blohm+Voss (chantiers navals militaires), Automecanica Mediaș en Roumanie, renommée Rheinmetall Automecanica (composants, logiciels).

03.02.2026 à 22:55

« Retour des empires: l’embrasement est-il inévitable ? » avec Karim Émile Bitar, Nicolas Baverez, Béligh Nabli et Aude Lancelin

Lire plus (176 mots)

Après l’agression du Venezuela et les menaces d’annexion du Groenland, l’Iran est à son tour entré dans le viseur des États-Unis. Malgré l’accentuation de la pression militaire américaine, Donald Trump affirme chercher un accord avec Téhéran, qui vient de réprimer dans le sang une insurrection populaire.

À Gaza, les morts civils et journalistes s’accumulent dans une tragédie sans issue, tandis que le président du Venezuela croupit dans une geôle américaine et que Washington désigne Cuba comme nouvelle cible, étranglée par un blocus toujours plus agressif.

Aux côtés d’Aude Lancelin, étaient présents trois invités pour décrypter les stratégies, risques d’escalade et nouveaux contours du monde qui vient : Karim Émile Bitar, professeur en relations internationales à Sciences Po Paris, et chercheur associé à l’IRIS, Nicolas Baverez, essayiste et éditorialiste au Point, et Béligh Nabli, professeur en droit public, et cofondateur de Chronik

28.01.2026 à 21:00

« Gilets jaunes : sept ans après, la colère intacte » avec Léna Ichkhanian et François Boulo

Lire plus (155 mots)

Il y a sept ans, le mouvement des Gilets jaunes provoquait une onde de choc dans la vie politique française. Mouvement historique, sans doute le plus important depuis 1968, il a rassemblé des millions de citoyens au-delà des clivages et fait trembler le pouvoir. Caricaturés et salis par une presse aux ordres, les Gilets jaunes ont tenu des mois malgré une répression policière et judiciaire inégalée. Aujourd’hui encore, les plaies ne sont pas refermées.

En 2018, Léna Ichkhanian se sentait loin de cette colère sociale. Avec le temps, elle a pris sa caméra pour comprendre ce qu’elle avait raté et prendre le pouls du pays. Elle le raconte dans Fenwick, un documentaire qui donne la parole à ceux qu’on a voulu faire taire. Elle était l’invitée de François Boulo dans Quoi qu’il en coûte

27.01.2026 à 23:36

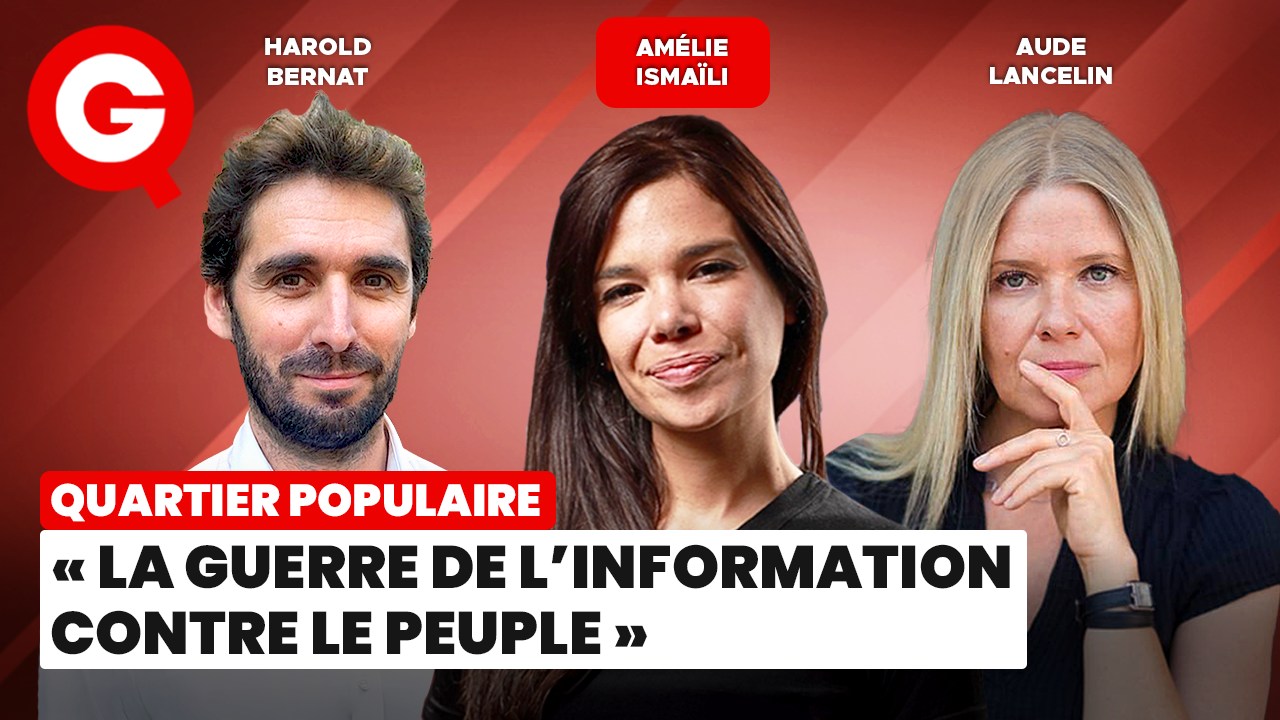

« La guerre de l’information contre le peuple » avec Amélie Ismaïli, Aude Lancelin et Harold Bernat

Lire plus (171 mots)

La vraie bataille politique aujourd’hui ne se joue plus seulement dans les urnes, mais derrière nos écrans et sur les plateformes. En direct dans « Quartier Populaire », Aude Lancelin et Harold Bernat ont reçu la journaliste indépendante Amélie Ismaïli pour plonger au cœur de la guerre de l’information contre le peuple. Shadowban, déréférencement, modération opaque… la censure change de forme, devient plus discrète, plus algorithmique, tandis que le fact-checking monte la garde. Au nom de la lutte contre la « désinformation », les plateformes, le gouvernement français et les institutions européennes durcissent le ton. Mais qui décide de ce qui est vrai, acceptable, ou au contraire « dangereux » ? D’où viennent ces réseaux de vérification, et quels intérêts servent-ils ? Sommes-nous encore libres de nous informer ? Toutes ces questions ont été abordées pour comprendre qui contrôle le récit, et ce que la chose dit de notre démocratie.

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- Infomigrants

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- I.C.I.J

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie